毎年、シーズンが終われば即プレミアに移行!がデフォルトだったので、まとめがあやふやになってシーズンが終わってしまうのがあるある。とはいえ、せっかく1年間書いたのだからこういうまとめをするのは大事。そして、こういう中期的なまとめ記事的なカテゴリーは実は苦手な分野。なので、自分のためにもやってみよう。

時期ごとに分かれた保持のテーマ

■ピッチを大きく使おうぞ期

おさらいをすると2019年はボール保持の支配力や質が相対的に薄れた1年だった。支配力の意味合いでいえば、横浜FMが代表的な脅威。プレス、運動量、そして保持時の動き直しを含めて得意なフィールドにぶん殴られて機動力勝負に持ち込まれて大敗した。質の部分では神戸が川崎相手に優位に立つ代表格だった。

今までの強みが強みでなくなってしまったこと。なので、ボール保持の局面を改造するところから2020年の川崎は始まったといえるだろう。というわけでまずはボール保持をメインとした2020年の変化を振り返っていく。

今年の川崎フロンターレのボール保持は時期ごとにテーマが大きく異なっていたように思う。まず初手で取り組んだのはピッチを広く使うビルドアップによるボール保持の支配力の回復である。 片側サイド偏重、数的優位重視で細かいパスワークからの打開というのがこれまでの川崎だった。しかし、2020年はピッチをより広く使い、サイドチェンジを頻繁に行う手法をとりいれることになる。サイドチェンジを繰り返しながら相手の薄いサイドを狙い、そこから攻略していくのが今季の川崎の序盤戦の戦い方だった。

また、むやみにラインを降りる動きをしないことも重視。特にMFが最終ラインにボールを降りて引きだす動きは緩い縛りをもって制限をかけていた。大島僚太は自分に課された「降りないタスク」について話している。

【川崎F】勝つために「やめる」タスク。大島僚太の我慢でVへのゴールラッシュ! – サッカーマガジンWEB

明治安田生命J1リーグ第29節でガンバ大阪を破って優勝を決めた川崎フロンターレ。3度目の栄冠の裏には、プレーメーカーの大島

soccermagazine.jp

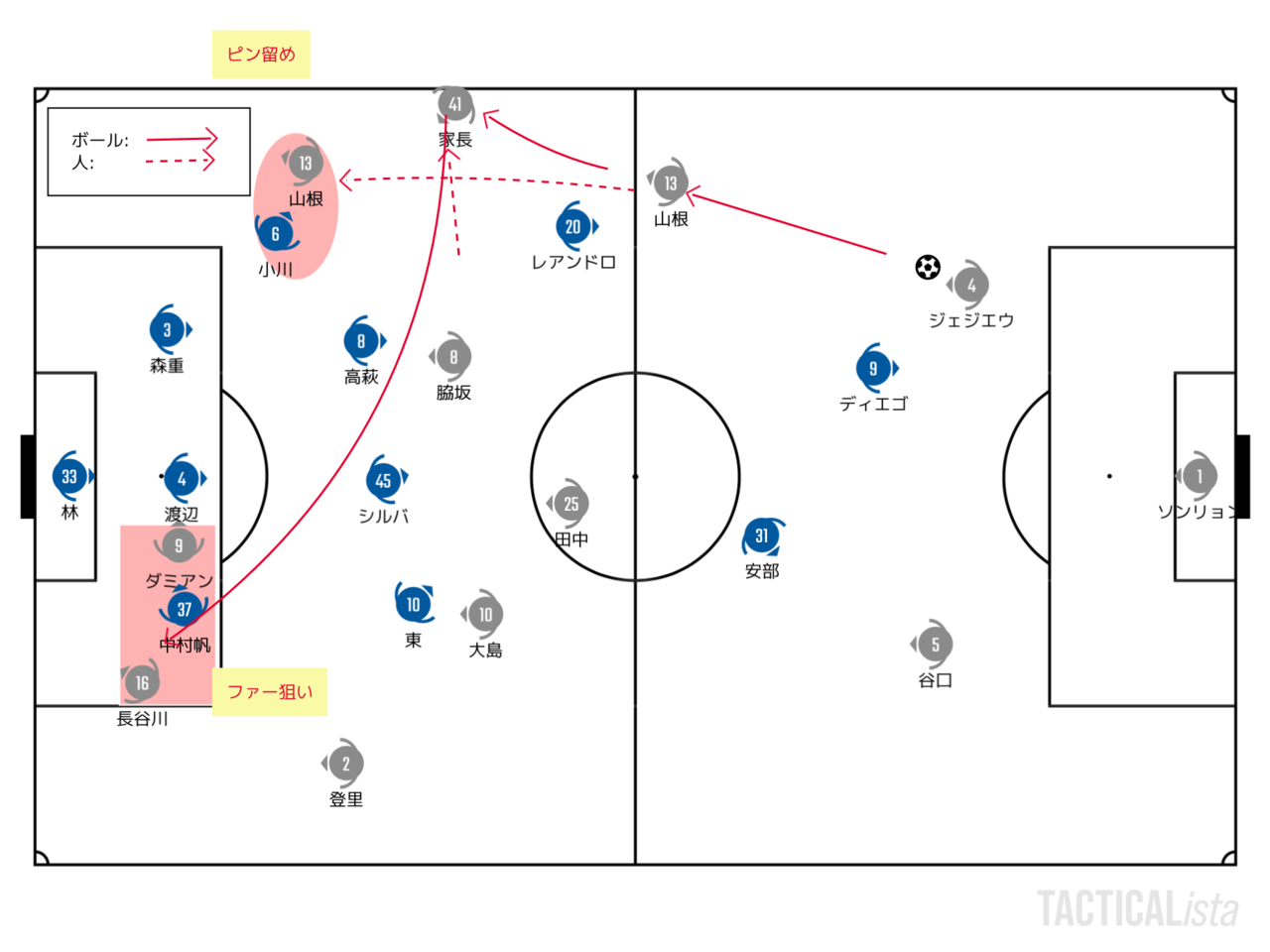

そういった変化の中で王道パターン化したのは、家長のクロスを主体とした攻撃だろう。サイドで多角形を作り、家長がPAの角のあたりからゴールに向かうようなクロスを上げる。守備陣の注意は中央にいるダミアンに向くのだが、その大外からフリーになった左WGの長谷川が飛び込む。このパターンである。代表的だったのは味スタでの多摩川クラシコの得点だろう。

この攻撃は主に家長、ダミアン、長谷川のセットの時に見られた。最終盤では三笘が長谷川のようにファーからエリア内に飛び込む動きを見せたようにほかの選手でもこのやり方は可能。ただし、ファーへのクロスの精度を考えると家長は必須だろう。相手のラインを下げる方向のクロスになっていることもポイント。相手の最終ラインはオフサイドを取れなければ、ラインを後退させながら対応しなければならない。

純粋な高さがない川崎の前線にとってはこのラインの上下動で生まれるスペースが生命線。それだけに相手を背走させるクロスを出せる家長の存在は不可欠であった。

■ブーストの持って行きどころ期

そんな序盤戦を過ごしていた川崎にとって、ターニングポイントになったのは第6節での長谷川竜也の負傷離脱だろう。連勝を続けるなかで固定化されていた前線のユニットは解体を余儀なくされる。

今となっては意外かもしれないが、実は自分が序盤戦のレビューを書いている中で課題として挙げたのは「交代選手が試合に入れていないこと」である。特に攻撃的な選手たちに顕著で旗手、宮代、齋藤などは先発組が作った波に乗れずに、追加点を得ることが出来なかった。2節目からは5人交代制だったにも関わらず、開幕4試合で交代選手の得点はなし。結果も含めて当時一番の懸念だった。

風向きが変わったのは三笘薫の存在と小林悠の復帰である。ゲームチェンジャーとしてベンチから多くの得点(共に交代出場で8得点。三笘は7アシスト、小林は3アシスト)を稼いだ彼ら2人をメインとして、ここから川崎は交代選手によるブーストを考慮した戦い方にシフトする。

どこまで意図してなのかはわからないが、前半にローペースで均衡した状況で時計を進めた後、ハーフタイムの選手交代を皮切りにハイプレスを仕掛けて一気に流れを手繰り寄せるやり方が浸透する。ベンチに三笘や小林が控えている前提の戦い方といっていいだろう。

また、飲水タイムでの布陣変更も頻繁に行われるようになる。札幌ドームでの試合は飲水タイムでの戦術変更と後半のブーストがかみ合わさったこの時期らしい勝ち方といえる。

劣勢の時間帯や修正が必要となった際に、多くのポジションをこなすことが出来る旗手とチャンスの芽をあらかじめ摘める守田の存在感が上がってきたのもこの時期だ。

他方で、当初のようなピッチを広く使うようなボールの保持での主導権掌握を前提としたビルドアップは徐々に見られなくなる。むしろ、この時期はオープンに殴り合う時間をどこに持ってくるか、またどのメンバーでその局面を迎えるかの設計に意識が向いた時期といっていいだろう。

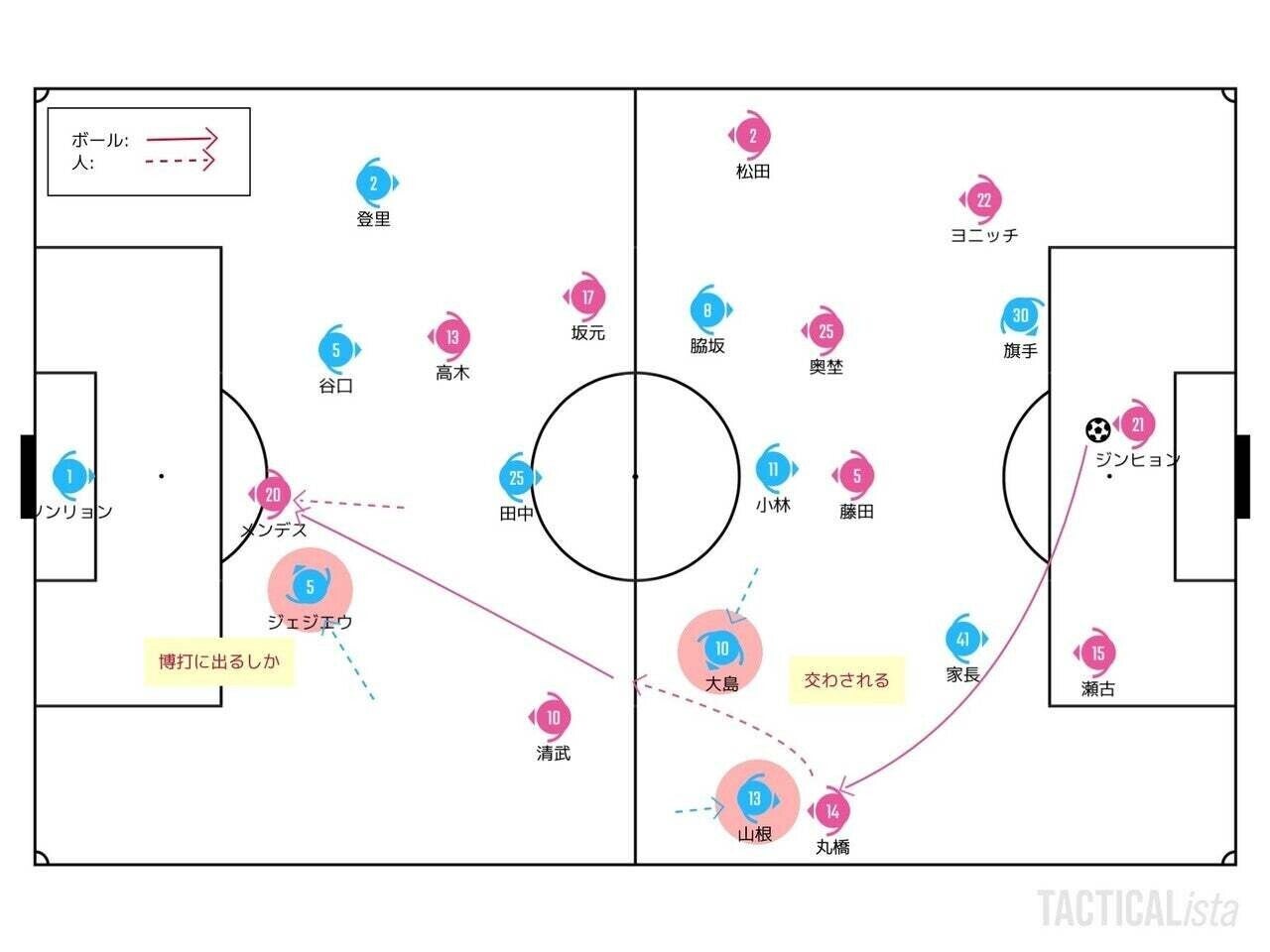

川崎に対する対抗の仕方の1つにボールを取り上げてしまうというものがある。このやり方に傾倒していたのが神戸であった。多分、C大阪もだけど、彼らは攻守両面において試合を静的に進めることを重視している感じ。神戸はより保持において試合を握ることを強く意識したチームである。

しかし、この時の神戸には90分間ボールを握り倒して試合を制御するほどの握力はない。必ず、握力が弱まる瞬間が訪れる。そのタイミングを推し量ったように交代選手でブーストをかける。川崎はそのようにして神戸に対抗し、結果を得ることが出来た。

一方で、ボール保持で試合を落ち着かせながら相手のブロックを保持で攻略していくという点では神戸の方が上手だった。というわけでこのあたりはシーズン当初の課題がやや薄まりつつも、戦術的な90分の使い方で勝利を積み重ねていた時期であった。

■せませまのせま期

2020年に取り組んでいる要素が薄まるということは、当然これまでの川崎の要素が強まるということでもある。したがって、数的有利を主体としたオーバーロードによる同サイド攻略や狭いスペースの打開に傾倒する試合が徐々に増えていくようになる。

そうなると、当然勝てなかった昨季の再現が怖くなってくる。ハーフコートゲームで攻めているのに勝てないとか。カウンター一発で沈んでしまうとか。

しかしながら、そうした試合はリーグ戦においてはアウェイの名古屋戦が唯一といっていいだろう。公式戦全体に広げても、ルヴァンカップの準決勝のFC東京戦くらいである。

なぜ、そうなったのか。1つはセットプレーからの得点で苦しい状況を打破する機会が増えたこと。Football LABによるとセットプレーからの得点は2020年は16。2019年の5得点の3倍以上である。

戸田コーチの就任によって、このあたりの改善がなされているとの話もあるが、攻撃におけるセットプレーの質は昨季と比べて飛躍的に向上した部分。苦しい時の神頼み感が否めなかった従来と比べると、プレーブックにのっとり相手を動かしながら、主体的に狙いを遂行する能動的な姿勢がみられるようになった。

また、シンプルに撤退守備攻略の精度が上がったことも見逃せない。ここは両SBの貢献が大きい。ポジションを入れ替えながら、アタッカーに合わせたサポートでボールを引き出したり、相手を動かしたりできる登里の出番が増えたことで多角形の崩しの質が向上。オフザボールの質と量に長けて、終盤まで足を止めずに走ることが出来る山根は終盤の時間帯に得点も決められるジョーカー的な役割も担うことが出来た。

ヤンマースタジアムでのリーグ戦はチーム全体が狭いところにこだわりながら、リーグ随一の堅守であるC大阪に勝利した試合。この試合はなんというか、ほかの試合とは別次元だった感があった。狭いスペースで保持したおした試合だけど、これは例外。

■中盤空洞化期

優勝が決まる手前の段階で徐々に勝利から遠ざかることが増えていった川崎。勝てなかった札幌、大分、清水、鳥栖に共通しているのは中盤の強烈なプレッシングだ。

先ほどボール保持したおしたと紹介したヤンマーでの試合は、中盤が対面の相手をあざわらうかのように出し抜いて両サイドや間に自由自在にパスを通せたことが完勝の一因となっていた。

先に挙げた4チームはこの中盤を前プレから圧力でつぶしてしまおうというアプローチをとったのである。したがって、中盤戦以降の試合の支配力を決めていたといっていいCH3枚が窒息させられる場面が増えてくる川崎であった。

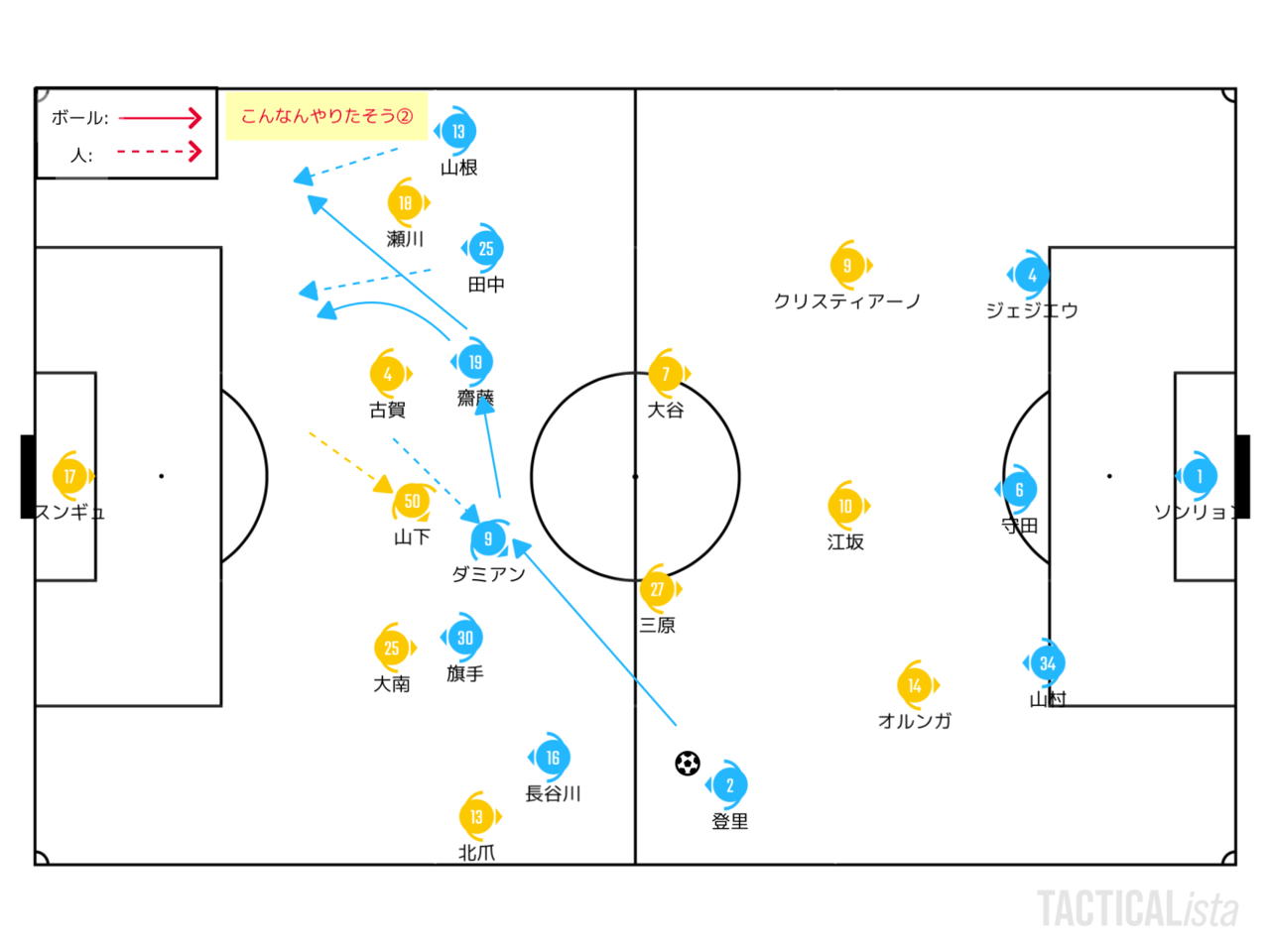

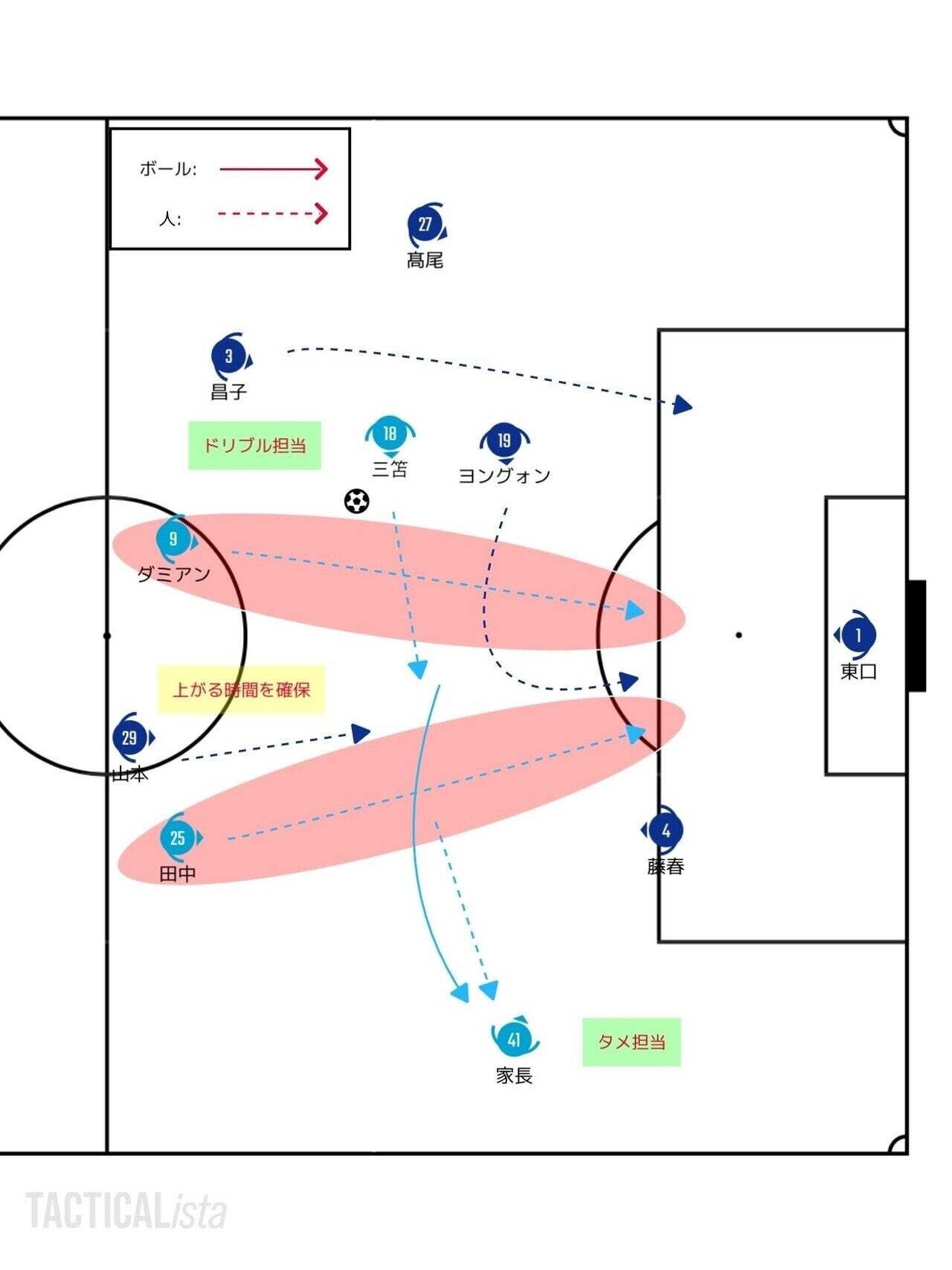

対抗策として立案したのは最終節の柏戦でのやり方。中盤を空洞化させて、中盤中央で相手が守るべき人をそもそも作らない。インサイドハーフの2人は最終ラインに落ちるか、前線に張るかの2パターン。攻撃はサイド打開が主体。といっても、押し込んで多角形を作るのではなく。ポスト役の選手(ダミアンが流れてくることが多かった)と裏抜けの選手で一気にラインブレイクをするイメージ。そして逆サイドのWGとCHの1枚がホルダーと平行に走りシュートチャンスをうかがうというもの。

これならば、確かに中盤中央のデュエルは避けることが出来る。一方でサイドに流れるダミアンがPAから遠ざかってしまうという問題もある。これをカバーできるのが三笘と家長。ボールを運びながら時間を作れる彼らの存在により、ダミアンが再びエリアに突撃する時間を作ることが出来る。

したがって、より手早く少ない手順で縦に進むイメージだ。余談だけどシミッチはこういう縦パスを出すのがうまそうである。

しかし、このやり方はWGが時間を作れる三笘と家長だからこそ。より軽いタッチが多い長谷川や齋藤ではこのやり方は成り立たない。後方から支配力を高めることを諦める分、前でタメが効かなければピンボールのようにボールが行きかうゲームになってしまう。三笘と家長の時間を作る能力に依存した戦い方をシーズン終盤は見せた川崎であった。

非保持について

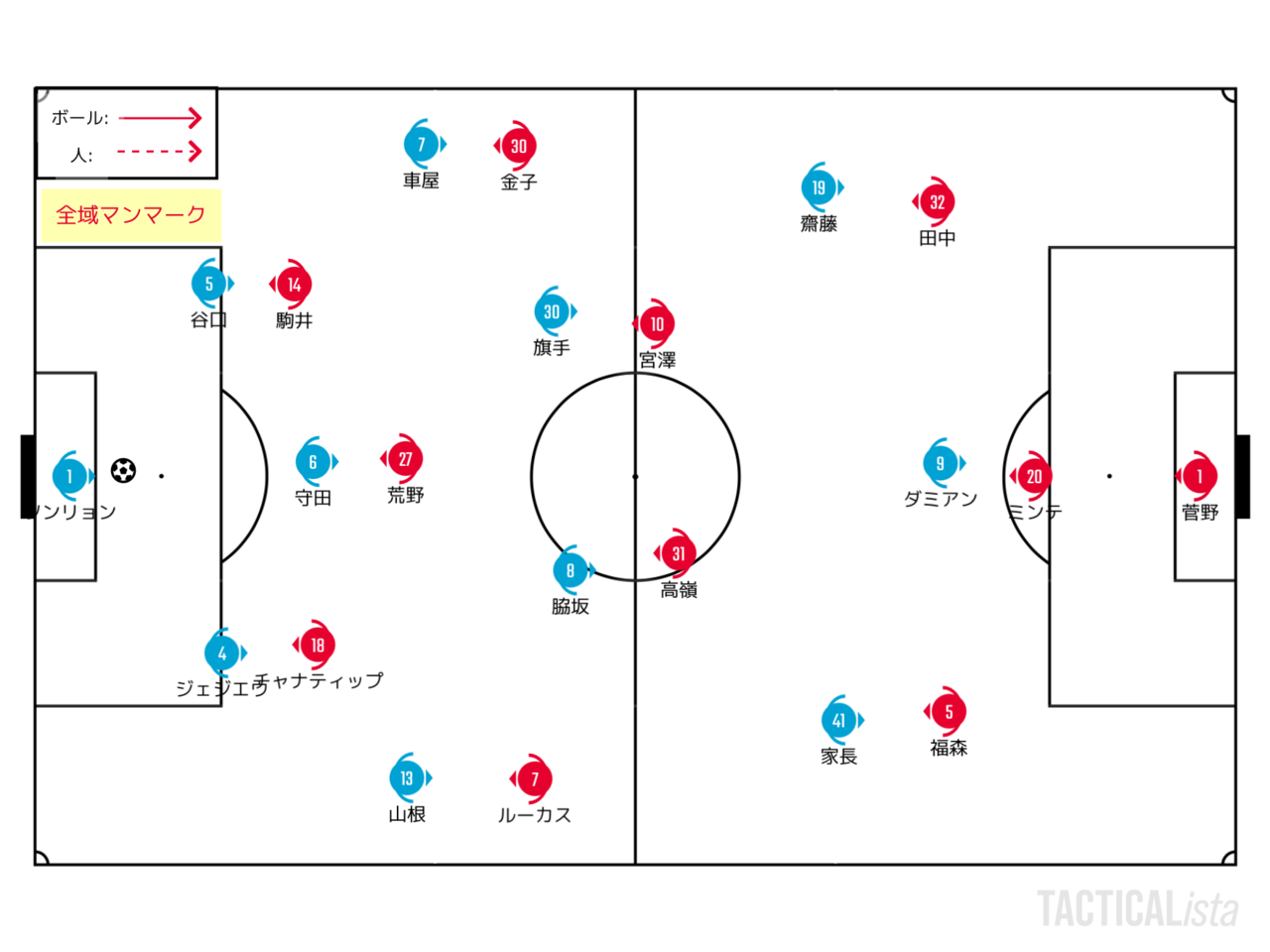

川崎の非保持についてフォーカスした話をしてほしいといわれたので少しだけ。川崎の今季の非保持のフォーメーションは4-3-3と4-2-3-1の2通りだった。シーズンのほとんどを4-3-3で過ごしたといっていいだろう。特に先発メンバーは4-3-3で始めることが多かった。

4-3-3⇒4-2-3-1(4-4-2)に移行するケースとして最も多かったのは、外きりのプレスを志向する川崎のWGの裏側のSBにボールを送られるパターンへの対策だ。

1stプレスをCFとトップ下の2枚に任せることで川崎のSHは相手SBへの監視を強めることが出来る。万が一、そこが抜けられても2ボランチの片方がスライドして対応しやすい構造になっている。

したがって、今季の4-2-3-1での非保持は、ボール保持に長けており大きくピッチを使うことが出来るチームへの対症療法的な要素が強かったといえるだろう。この4-2-3-1への変化が試合中最も多く見られたのは交代選手でブーストをかけて勝負していた時期と比較的重なるように思う。なので、勝負の時をうかがうために相手に好き放題させず、ボール保持で振り回されないためのもの。後ろに控える勝負の時間帯に備えるためのものと考えてもいいのかもしれない。

ということでここからは4-3-3について考える。この守備が機能するかどうかはピッチのどこで守備が行われているかに大きく依存する。一番機能するのはおそらくハイプレス。そして、一番怪しいのはミドルゾーンにおけるプレスである。

ミドルプレスにおいてボロが出やすいのはプレスに行く選手とその後方との連動である。特に川崎のWGの選手が前に出ていくタイミングでSBやインサイドハーフが押し上げられずに簡単にプレスを突破されたりするパターンが非常に多い。

ハイプレスにおいてこの弱点が見えにくいのは判断が必要なく「行く」の一択だからである。やることが決まっていれば強いが判断が任されるとタイミングが遅れることがある。

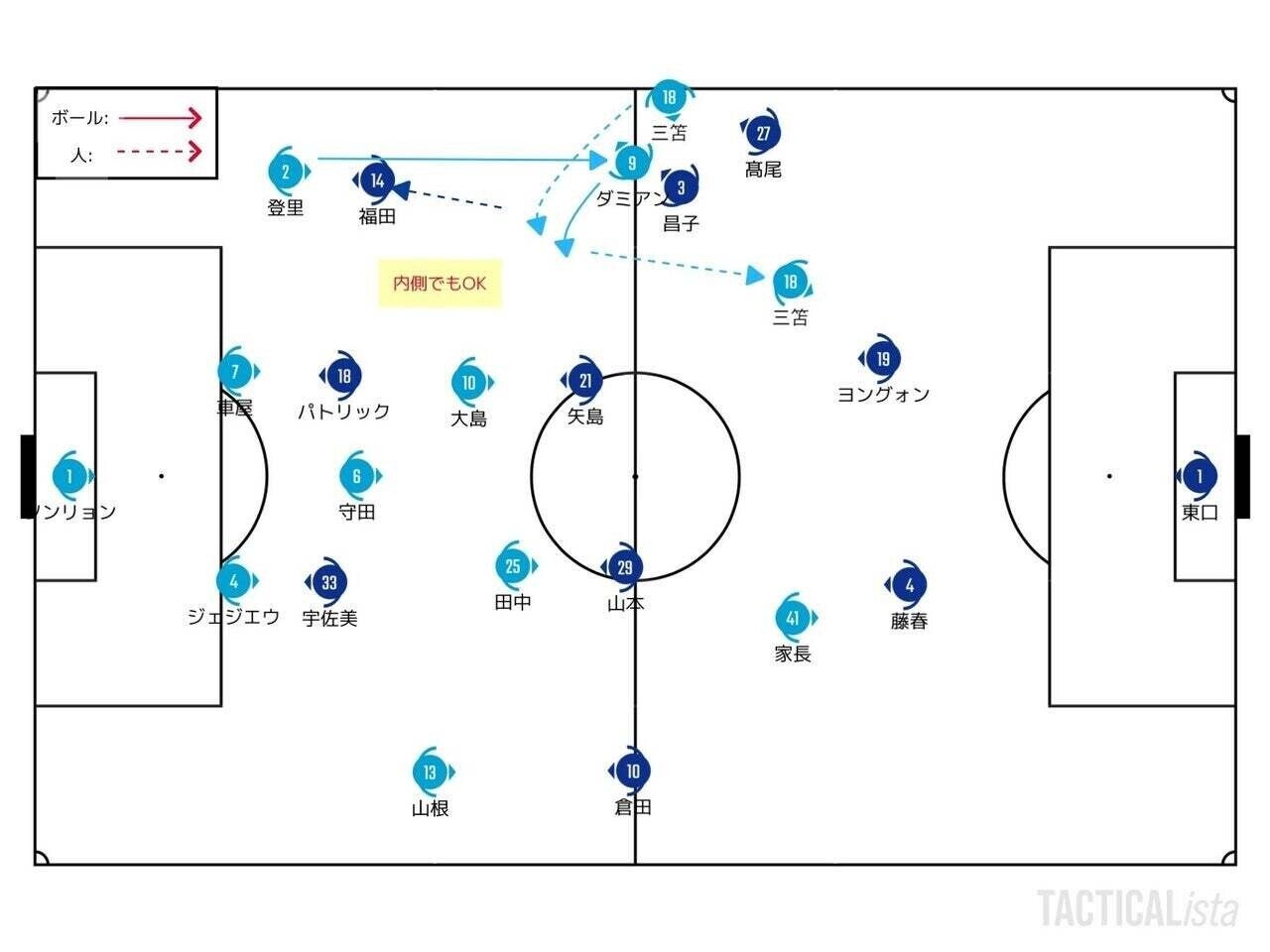

右サイドの守備は相対的に見れば判断が決まっていることが多かった。おそらく、裏をジェジエウにカバーしてもらうことを前提として山根は相手の低い位置にいる選手を積極的に捕まえに行く。ここからあまり逆サイドへの展開を許さなかったこととジェジエウが出ていった時の潰しの確度の高さを考えると、これは機能していたといえるだろう。家長がバテると初手でそもそもプレッシャーをかける人がいなくなる問題もあったけど。

しかし、このカバーリングはジェジエウ以外のCBにはできることではない。谷口がサイドに出ていく際は交わされてしまうことがしばしば、山村はそもそもスピードで行動範囲に限界がある。どちらもなるべくエリアで勝負したい選手だ。

したがってジェジエウがいない左サイドでの守備はよりシビアな判断が求められる。登里はなんとかこなしていたが、やや出ていくいかないの判断に難がある車屋だと後手に回るシーンが目立つこともしばしばある。

中盤中央も同様で、インサイドハーフがつり出された後の残り2枚のスライドは若干甘く見える。守田が出来なきゃ多分みんなできないのだから仕方ないかもしれないが。

起用されている選手個々によっていいところ、悪いところはもちろんある。ただ、全体的にはこのように行くか行かないかの判断を問われる局面で後手に回ってしまうことが今季の非保持時の課題だったということが出来るだろう。

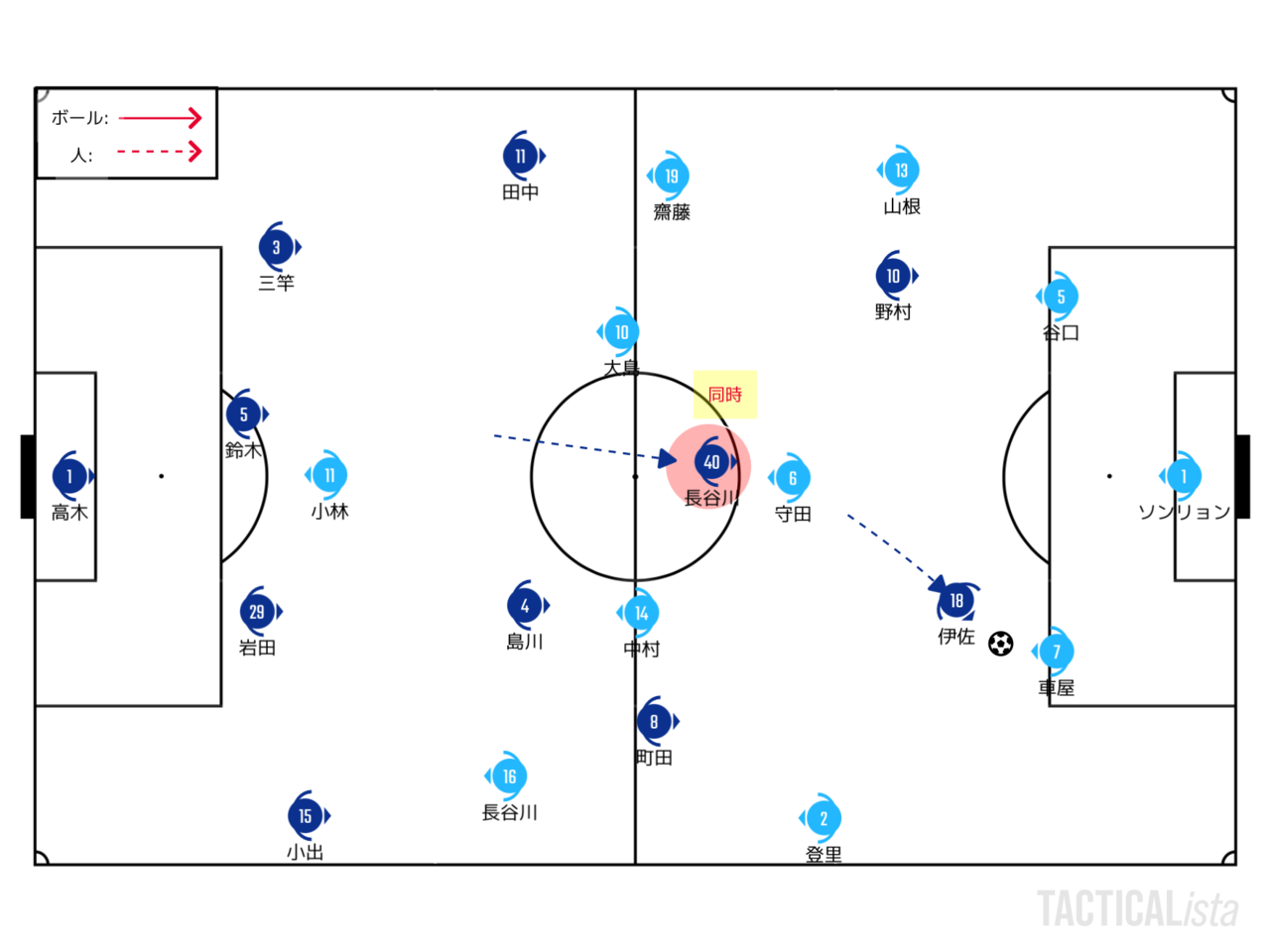

余談だけど、前の選手と連動したプレスという意味では今季一番完成度が高いなと思ったのは昭和電工ドームでの大分トリニータ。長谷川雄志が伊佐や野村と連動して一手先をつぶすのがとてもうまかった。

さて、時間と共に振り返ってみた。結果は最高だった2020年だったが、当初やりたかったであろうボール保持で試合を握るという部分は据え置きになっている感じもする。非保持も課題がある。というわけで来季はこの課題と向き合うのかあるいはまったく違うことを始めるのか。楽しみですね。

あとがき

最後にちょっとだけピッチの外でのお話について。例の憲剛に関するエスクデロのツイートに関してのうんぬんかんぬんでこんなツイートをお見かけした。

エスクデロのツイートに関しての意見とかはここでは述べるつもりはない。というかもうツイートしたし。このツリーは全部見てほしいのだが、特にこの最後のツイートの見解が面白かった。

ややこしくなるので先に断っておくのだけど、自分は天皇杯の中村憲剛を出場させなかった交代策に関しては完全に肯定派である。それを前提で一歩引いた目で見てみると、中村憲剛を出すか出さないか?の議論において、どちらの意見の方がより川崎ファンのパブリックイメージに近いか?というと前者な気がする。

しかし、今回の中村憲剛の交代策に関しては自分の観測できる限りでは鬼木監督の采配を支持する人が圧倒的に多かった。選手の節目よりも勝利を優先するという姿勢は従来の川崎サポのパブリックイメージとは異なるもののように思う。そしておそらくこの価値観は鬼木監督になってから広がったもののように思う。勝利を追求する姿勢が悪とはちっとも思わないし、そもそもこの交代1つで鬼木監督を勝利だけを追求する人と決めつけるつもりもない。そしてその是非を問うこともここではしない。

ただ、おそらく多分川崎ファンは変化してきているように思う。リーグでの立ち位置も変わってきているし、1つ勝てない試合が出てきたりとか、あるいは内容が物足りない勝利が出てきたときに不満を述べる人も自分がサポーターを始めたころよりは増えているように思う。そこには自覚的であった方がいい気がする。そして、それに伴い外からの見られ方も変わっていくだろう。

2021年シーズンはおそらく、このクラブの歴史の中で最もACLでの躍進のプレッシャーがかかる年になる。いわば国外の舞台を強く意識する年になる。とはいえ、中村憲剛が引退に際して繰り返し述べているようにこのクラブは地域に根差すことを何よりも強く意識し、それにより発展しているクラブでもある。多分、ここは他のACLで躍進したクラブとは少しニュアンスが違うように思う。

さて、2021年は川崎にとってどんなシーズンになるだろうか。「アジアでの躍進を求められる1年」か、「サッカーの内容のさらなる飛躍を求められる1年」か、「中村憲剛がいなくなった元年」なのか。外野はおろか同じ川崎サポーターの中でも多くの『コンテクスト的な分断』が起きてもおかしくない年だと思っている。そして、そういう分断は大体勝てないと摩擦を呼ぶ。そういう部分で2021年は川崎にとって非常に難しい年になるのではないかという予感がする。

2020年は川崎にとってこれ以上ない幸せな年でした。ファンとしてはこんなチームを応援できたことを誇りに思います。2021年、勝ちまくってこんな杞憂とは無縁な一年になりますように。川崎の選手、クラブ、サポーターが幸せな一年で過ごせますように。