プレビュー記事

レビュー

SBの背中を取る

リバプールとの差をなかなか縮めることが出来ず、じれったい展開になっているアーセナル。今節はホームでエバートンを迎えての一戦。戦績的にはいわゆるお得意様との試合に臨む。

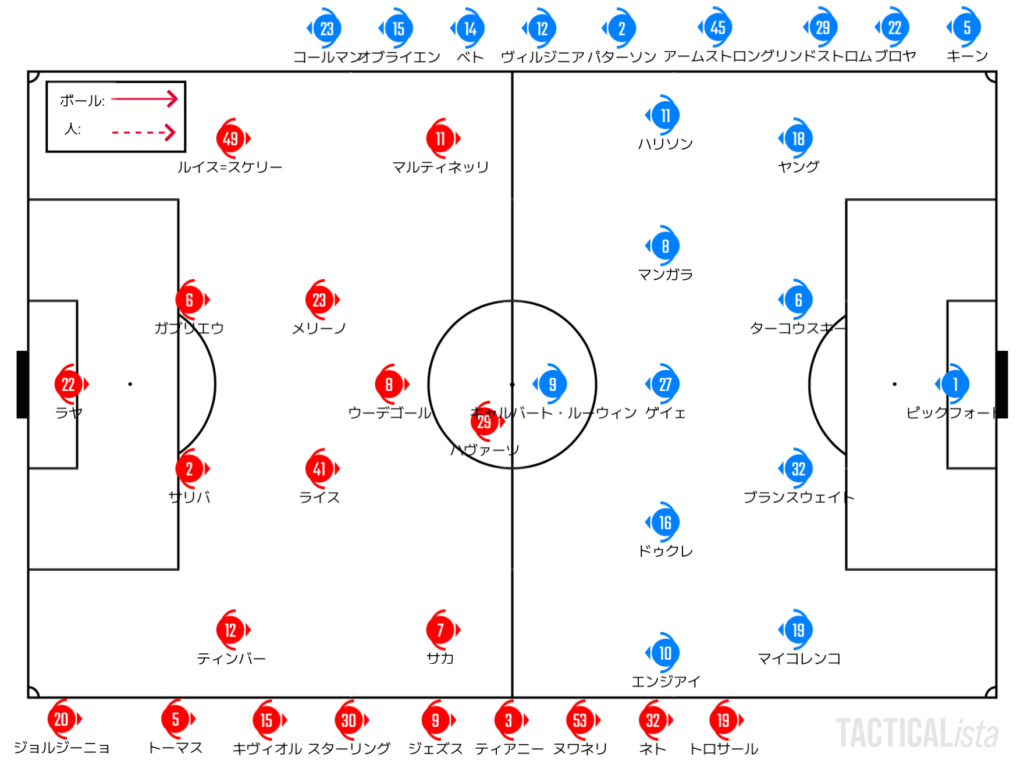

まず、立ち上がりに見られたのはエバートンの守備のシフトである。トップ下に入るドゥクレがIHに入り、サカのサイドにサポートに。布陣としては4-5-1のフォーメーションとなった。

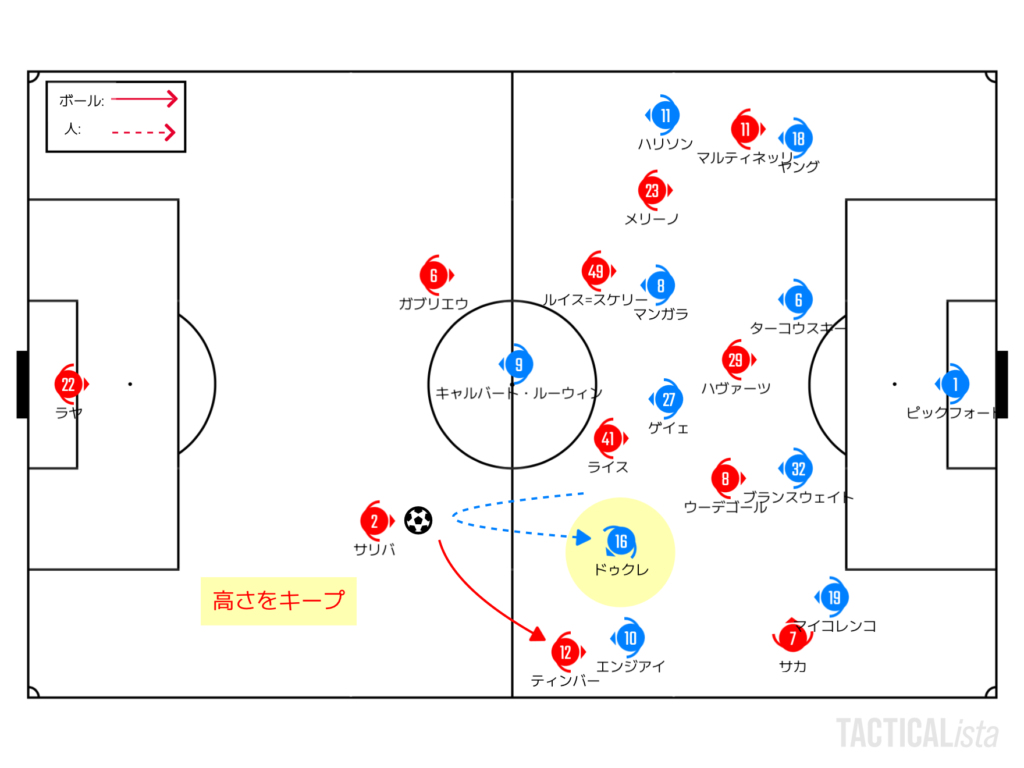

DFラインはPAの手前5-10mの高さ設定が基本となっていた。ただし、ラインを下げること自体には抵抗はなく、特にアーセナルのボールホルダーに対して、自軍のMFのブロックの前で受けさせることを徹底していた。

もう少しプレス志向が強いと、サイドにボールを追い込むことが出来た際は下の図のようにマイナスを消しながらより強気のプレスをかけることが出来る。だが、エバートンはその選択肢は取らず。リトリート優先の安全策が敷かれることとなった。

このレビューを読むあなたがエバートンにどういうイメージを持っているかはわからないので、自分の前提を共有しておきたい。エバートンは普段は4-2-3-1もしくは4-4-2の守備ブロックが基本線。相手にもよるが今季は高い位置から強引に枚数を合わせるようなチェイシングも見られるチームである。

よって、ドゥクレが2列目に入ること、そしてリトリートベースの跳ね返し方をすることの2点はシフトと取っていいだろう。前節のフラムのようにベースとなる形を変化させて後方を増員する形をエバートンもとったということ。ちなみにアーセナル戦で4-4-2基調のチームが4-5-1になるのはフォレストが全く同じシフトを敷いている。

アーセナルは後方5枚でビルドアップを実施。ウーデゴールやメリーノといったIH組は降りて受ける頻度が低め。後方は4人のバックスとアンカー役のライスが2-3と3-2を行ったり来たりしながらビルドアップを行っていた。

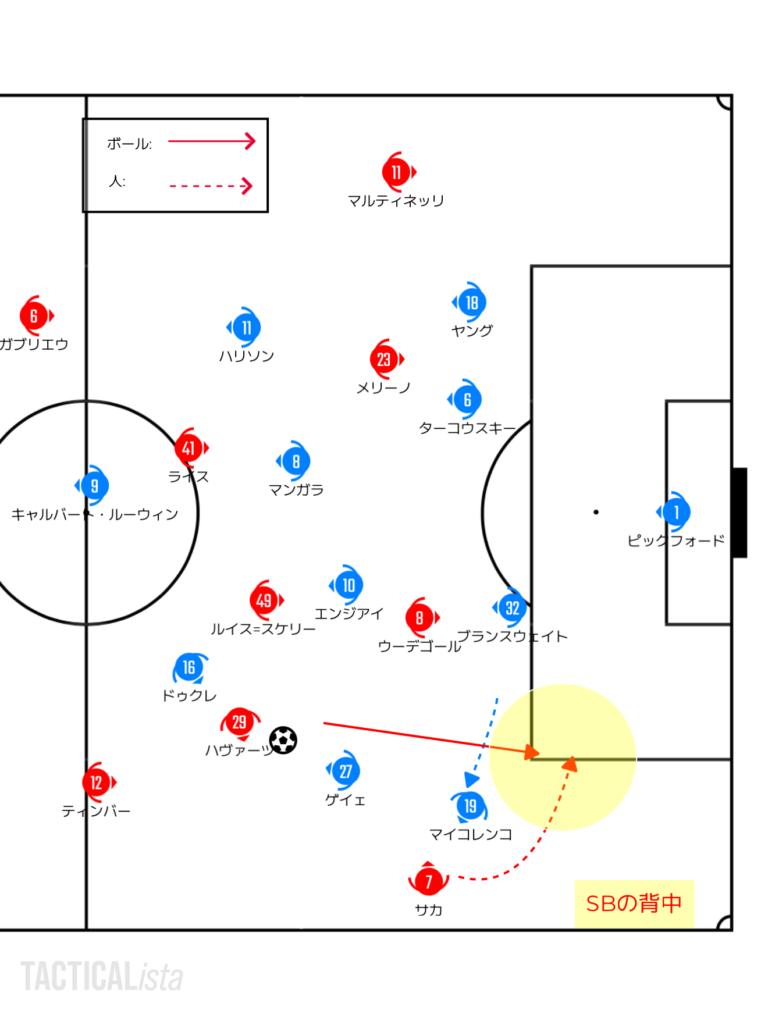

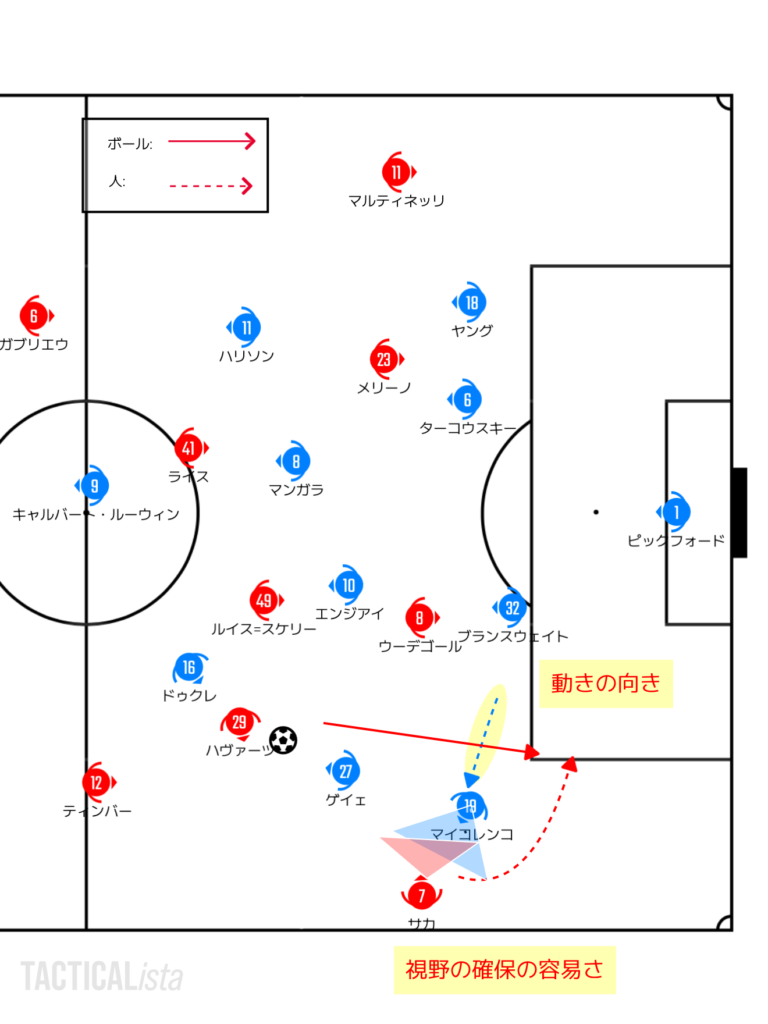

リスクを少なめにしつつサイドから穴を空けるという意味では最も効果的だったのはWGが背後を取るフリーランだ。ウーデゴールの30分付近のシュートシーンにおける、ハヴァーツ→サカのパスが一例となる。

この場面、マイコレンコはおそらく味方(ゲイェ)が実際に通った縦のパスコースを切っていると判断したのだろう。よって、ハヴァーツのパスコースは後ろかもしくは大外のサカのどちらかだと考えたはず。なので、マイコレンコはサカに向かって移動し、ボールを受ける前にタイトな状況を作るための準備に入った。

だが、実際はハヴァーツには縦のパスコースがあった。サカの縦パスへのリアクションは遅かったが、外に向かうマイコレンコにとっては背中を通されるパスは動きに対して逆になる。かつ、ピッチの内側を向いているサカとピッチの外を向く必要があるマイコレンコではハヴァーツを視野でとらえる難易度が違う。この場面ではなんとかマイコレンコはハヴァーツを視野に入れていたけども、あくまで傾向の話として。

なので、多少サカのリアクションが遅れても「外に向かって走る動きの逆を取ること」を守れば「視野の面でサカが対面の相手に対して多く情報を取りやすい」のでマイコレンコのリアクションを上回れる公算は十分にあるということである。

3つの壁を壊す

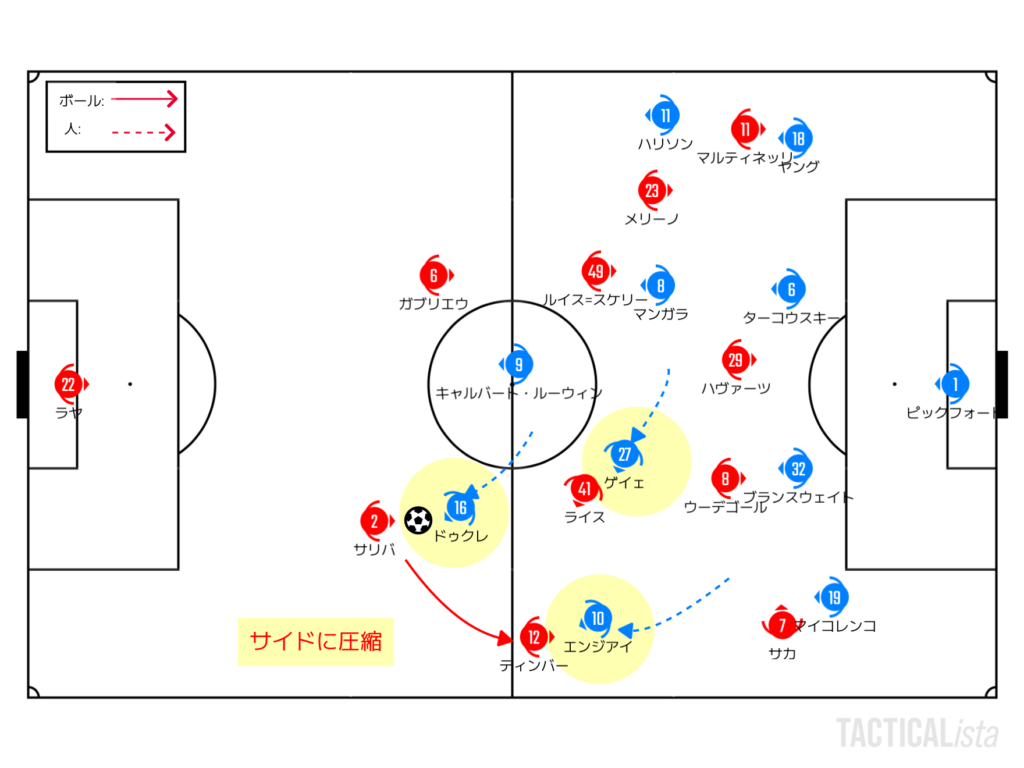

この試合でサイドからアーセナルがエバートンを壊す場合、イメージとしては3つの壁を超える必要があった。わかりやすいようにこのウーデゴールのシュートシーンをもとに振り返りたい。

1つ目は先に挙げたSBを置いていく動き。この場面ではオフザボールの動きと背中を通すパスでおいていったが、単純に正対から抜いていっても問題はない。

2つ目のステップは外に釣りだしたCBを置いていくアクション。ウーデゴールのシュートシーンではサカがブランスウェイトの逆を取ったシーンがこれに当たる。

普通のチームであればこの2つを越えることが出来ればすでに決定機。だが、エバートンはここからもう1人のCBを中心にとにかく何も考えずにゴール前を封鎖しにいくことでもう1つ壁を作るイメージである。

ウーデゴールのシュートは一見決定機を仕留めきれなかった場面ではあるが、リプレイで位置関係を見ると、ウーデゴールがシュートを放つときにはエバートンの選手が体を投げ出している。ピックフォードがセーブをしているのはウーデゴールのシュートが跳ね返ったボールであることもわかる。目の前にシュートコースがないという状況を自分は「決定機」と定義することはできないので、この場面はパッと見で決定機に見えるだけのエセ決定機である。

ということで感覚的にこの場面をまとめると「2つ目の壁までは超えることが出来たが、3つ目の壁に阻まれてしまい、決定機を迎えることが出来なかった。」ということになる。

もちろん、得点の可能性がないといっているわけではない。この場面のように跳ね返ってボールが枠内に飛べば、GKのリアクションが間に合わないケースも出てくる。また、選手は機械ではないので3つ目の壁までアクションが常にコンスタントにできるとは限らない。

さらには直接的にゴールを割れなくとも、副次的な話としてハンドやセットプレーも含めて、押し込まれる故の税金のようなものは明らかに存在する。なので、3つの壁を越えるためにアーセナルがサイドからちまちまやっていたことは特に間違いではないと思う。

左サイドにおいては7分のシーンで左に流れるメリーノがヤングの足を止めて、後方のマルティネッリが浮く形を作ることができた。いわば1つ目の壁を越えた場面といえるだろう。だが、2つ目3つ目に対するアプローチが甘くなることは多く、右ほど完成度が高い連携は見られなかった。前半も右は単純にサカがすごかっただけのような気もするが。

アバウトになってしまった時間帯

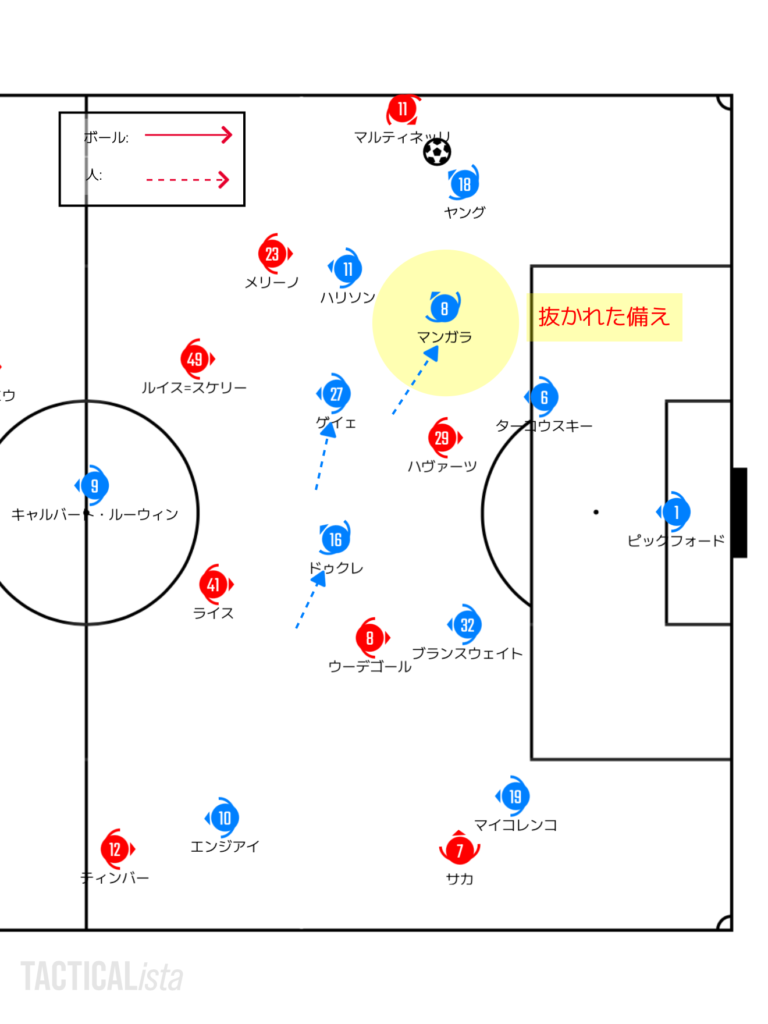

外循環でサイドにボールを付けてしまうことだけになってしまうと、攻撃のルートが一辺倒になってしまい、ボールを受ける前にそちらのサイドへのスライドが完了してしまうケースがある。エバートンのようにアーセナルのWGにダブルチームを付けてこない相手はSBが抜かれる想定で組むことも多く、パスが出る手前でルートを予測できればSBがはがされた時のダメージを最小限に抑えることができる。

CBがカバーに出て行くと中央を空けるリスクが出てくるので、中盤がカバー役をこなせればより後方の強度は高まる。1枚が出て行っても中央がそこまで薄くならないのが3センターのいいところでもある。

ということでアーセナル視点において重要なのは中央を切り拓く意思を持っているかどうか。その点で非常に印象的な活躍をしたのはルイス=スケリー。彼が内側でエバートンのDF-MF間に侵入することでエバートンはやや狙いを絞りにくくなった感がある。

体を当てられても簡単にバランスを崩さない身体能力は圧巻。危険なエリアに侵入した後にリリースするボールの質も高い。

狭いスペースに特攻していく姿勢や自陣でのファウルを貰いに行く姿勢は正直リスクと背中合わせではあるが、大胆さと冷静さを兼ね備えたパーソナリティは魅力。この試合もCLと同じく組み立てで貢献を果たした試合と位置付けていいだろう。

この試合に関しては丁寧に3つの壁を壊すステップを踏んでいくことで相手のエラーを絡めつつ決定機を迎えることを狙っていきたかった。だが、時間の経過と共にそういった緻密さよりもダイレクトプレーで相手に事故を引き起こすことに重点を置くようになった。ヤングの背中を取るマルティネッリへのボールがアバウトなロングボールになったのが一番わかりやすい例だろう。

大きな展開が増えるフェーズにおいてはライスのアンカーからの配球の精度も気になった。ミドルパスを付ける意識は悪くないけども、精度はもう少し欲しいところだ。

前半の終盤にはエバートンはハイプレスに出てきたことでよりアーセナルはスペースを享受するチャンスが広がる。だがここまでチャンスが広がってもアーセナルはアバウトな事故重視の流れを捨てることができず、終盤にもう一押しをすることが出来なかった。

一方でエバートンのすべてが素晴らしい出来だったかといわれるとそれはそれで難しいところ。もちろん、守備の強度はあったが、中盤を3枚にして自陣での守備負荷を増やしている影響はくっきり。アーセナルとしては孤立するキャルバート=ルーウィンをガブリエウとサリバで封じることに何ら問題はない状態だった。

いわば、エバートンからしても得点には壁を複数越えなければいけない苦しい状態。試合を通して最も攻略に近い状態に届いたのはガブリエウがギリギリでブロックしたドゥクレのシーンだろう。まずいボールの失い方×サリバとティンバーの不在×カバーに入ったウーデゴールのスリップでようやくここまでの決定機になった。

逆に言えばここまでのエラーが重ならない限りはチャンスを作ることが出来ず。アーセナルは悪いボールの失い方をすることはちょくちょく見られていたが、そこから守備のエラーをするケースが極端に少なく、エバートンはチャンスを作ることは稀。だからこそ、エバートンは多少のリスクを承知で前半の終盤にいい時間と判断することで高い位置からのプレスを解禁したのだろう。

ヌワネリ投入の問題点は?

ハーフタイムまでスコアの動きがなかったこの試合。アーセナルは後半再び丁寧に右サイドから試合を作ることにトライする。開始早々のサカの決定機はやや偶発的な要素もはらんでいたが、おそらくはこの試合一番の決定機。足を素早く抜いて体勢を崩したピックフォードが見事だった。

この場面のサカのように「右サイドで一人抜け出す選手を作る」ことが後半の序盤のアーセナルのコンセプトになっていた。できればこの選手がラストパスもしくはシュートまで行ければ理想。前半よりも押し込んだ位置でよりミクロなスペースに対して、相手のDFを出し抜くことで直接ゴールにアプローチをしに行く場面が増えた。

ウーデゴール、サカにティンバーを加えた3枚は少しずつこのアプローチからエバートンの守備攻略に近づいていたように思う。前半から見られたサカのバックドアはよりゴールにクリティカルに迫るものになっていた。

それだけに不可解だったのはウーデゴールの早い段階での交代だ。試合後のアルテタのコメントを鵜呑みにするのであれば、これはタクティカルな判断とのこと。ヌワネリの一発に期待したい気持ちはわからないでもないが、この交代は細やかなオフザボールの連鎖でゴールに近づきつつあったこの時間のアーセナルの仕組みを自分でぶっ壊すようなものだった。個人的には今季ワーストの采配と位置付けてもいい。一応、結果論ではなく交代のその瞬間に疑問を呈するポストをしていることは付け加えておきたい。

案の定、エバートンの守備を前にヌワネリは求められる動きができなかった。ライン間に入ってはドゥクレにパスコースを背中で消されてしまい、サイドのブロックの外に流れることでサカにパスが入るコースを進んで寸断。自分がボールを受けることが優先事項となってしまい、右サイドでどのように崩すかという点で試合を進めることが出来なかった。

大枠の盤面の話で言えば、ハーフスペースのライン間でとどまっていた方がよかったと思う。そのスペースをこじ開けるための動きは先輩たちが何とかしてくれる。

例えば、70分過ぎにジェズスが中盤に降りるアクション(ジェズスが降りるアクションを頻発していた是非は置いておくとして)からサカへの奥行きのあるパスを通したシーン。この場面はサカにボールが渡った際にマイナスの折り返しにヌワネリが受けられる瞬間があった。サイドに流れずに我慢していればこういうこともあるので、ここにフォーカスしてほしかった。外に流れることが必要な場合もあるが、相手のクリティカルな部分にアプローチができず、トーマスがヌワネリにやってほしかったボックス突撃をやっているのを見るのはなかなか複雑な気持ちになる。

細かい話で言えばボールや味方の動きに対してミクロな動き直しが増えるといい。けども、これはヌワネリの継続的な課題としてあるものだと思うので、どちらかといえばそういうスキルが必要な場面で長い時間を与えたアルテタの采配の方がはるかに疑問だ。

右サイドは積み上げるような崩しがなくなってしまい、左サイドもメリーノとルイス=スケリーの交代で個人戦の様相。ルイス=スケリーのスキルは欲しかった感もあるが、ハイプレスで押し上げが効かなくなっていた終盤の守備を見ると、交代に足る理由は十分にあると思う。

マルティネッリ→トロサールの交代で左サイドは完全に沈黙。CKを取ることすら許されず、有効だといえそうなクロスも1回か2回ほど。孤立させる前提で起用するのであれば、馬力のあるスターリングを置いた方がまだ適切だったように思える。

左右のユニットがバラバラになったアーセナルは前がかりになった布陣もむなしく得点は奪えず。試合は0-0のスコアレスで幕を引くこととなった。

あとがき

今季のカレンダーを見れば、どの試合もフルパワーで臨むのは難しく、そうした試合を拾えるかどうかが分かれ目になるとことあるごとに話していると思う。中2日の2セット目にあたり、相手が欧州カップ戦のないエバートンというこの状況はそのタフな状況を迎えやすい試合だった。

よく「引いた相手を崩すことに今のアーセナルは課題がある」みたいなことを質問箱の意見で見かけるけども、そんなことはサッカーにおいて当たり前だろう。引いた相手を壊すのが一番難しい。この試合のように自分たちの得点の道筋を削って守備にリソースを割き、十分なクオリティのGKとCBが揃っている相手ならなおさら。

こういう試合の後はよかったことが上塗りされるので忘れがちだけども、今のアーセナルはその課題をやり切れる試合もある。フォレスト戦などはできた試合に分類できる。守備の強度も含めてそんなに卑屈になることはない。

だからこそ、90分間ゴールに向かう扉を叩き続けることが重要なのだ。前半の30分以降のアバウトなミドルパスを連発し、出てきた相手にしっぺ返しを与えられなかった時間帯。ウーデゴールの交代で右サイドの丁寧な崩しの道筋を自ら取り払ってしまった時間帯。この2つはとてももったいなかった。

サッカーは不確実要素が多いスポーツなので、このアプローチをやり切ったと感じられる試合でも結果が出ない時もあるし、もちろんその逆もある。ウーデゴールのシュートの跳ね返りの角度が少しでもズレていたらここに書く文章は変わっていただろう。

だからこそ、勝つ確率を高めるために扉を正しく強く叩き続けることが必要になる。この試合では監督の采配と起用された選手の両面でその機会を手放してしまった時間帯がある分、とても悔やまれるドローなのかなと思う。

試合結果

2024.12.14

プレミアリーグ 第16節

アーセナル 0-0 エバートン

エミレーツスタジアム

主審:クレイグ・ポーソン