Fixture

明治安田 J1リーグ 第1節

2025.2.15

川崎フロンターレ(昨季8位/13勝13分12敗/勝ち点52/得点66/失点57)

×

名古屋グランパス(昨季11位/15勝5分18敗/勝ち点50/得点44/失点47)

@Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

戦績

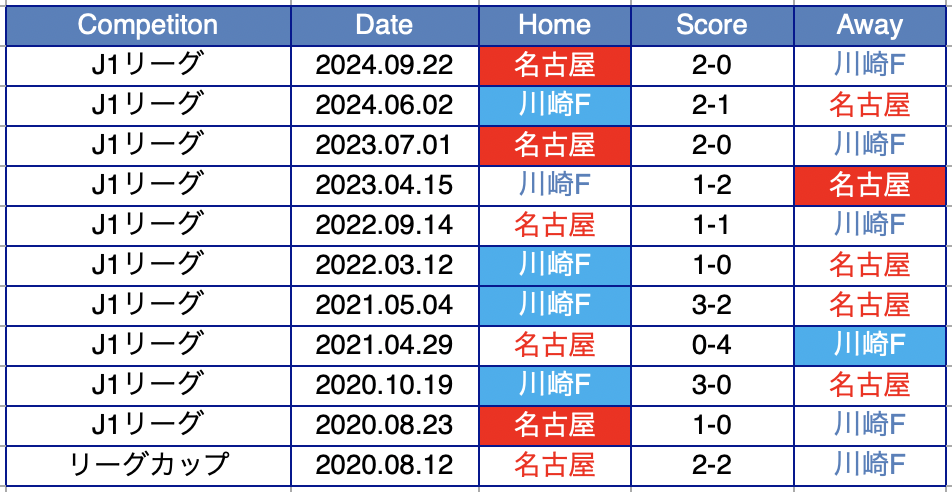

近年の対戦成績

直近5年間の対戦で川崎の5勝、名古屋の4勝、引き分けが2つ。

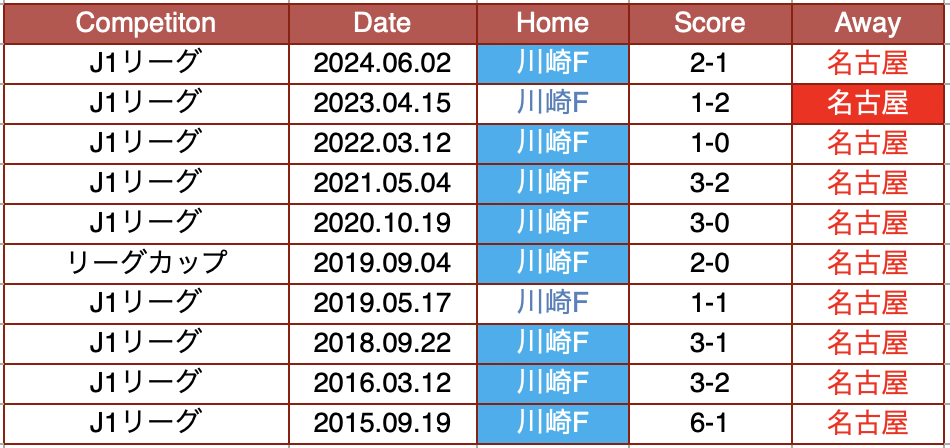

川崎ホームでの戦績

過去10戦で川崎の8勝、名古屋の1勝、引き分けが1つ。

Head-to-head

- 開幕節での対戦は史上初。

- 直近3試合のリーグ戦ではいずれもホーム開催のチームが2得点で勝利をしているカード。

- 等々力での対戦では直近10回の対戦で川崎の8勝。

- 等々力での対戦においては直近4試合では1点差で勝敗がついている。

スカッド情報

- 家長昭博、大島僚太はミッドウィークのACLを欠場。

- ジェジエウは左ハムストリング肉離れで離脱。

- イ・クンヒョンは左膝離断性骨軟骨炎及び左膝内側半月板損傷で長期離脱中。

- 小林悠は左肩鎖関節脱臼で離脱。

- キャスパー・ユンカーはふくらはぎの肉離れで離脱。

- シュミット・ダニエルは右膝半月板損傷で長期離脱の見込み。

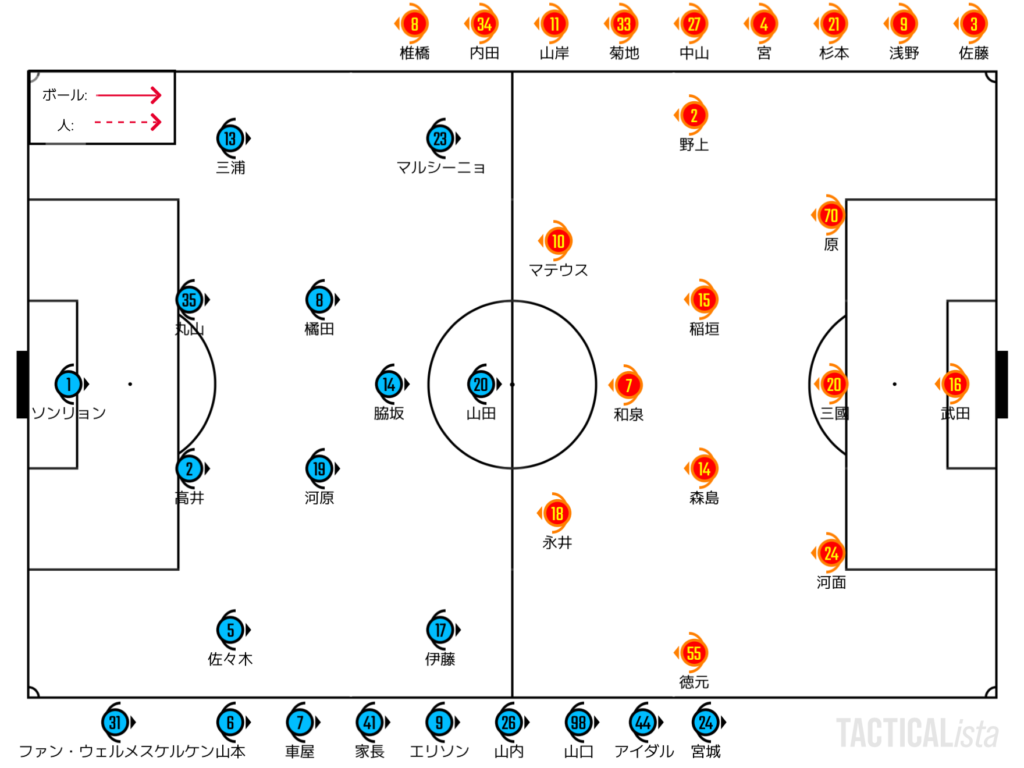

予想スタメン

Match facts

- 勝てば2021-22年以来の開幕戦連勝。

- 関東勢以外との開幕戦は2020年の鳥栖戦以来5年ぶり。

- この試合はドロー。

- 直近2年のリーグ戦のホーム開幕戦はいずれも敗戦している。

- 長谷部監督はJ1でのリーグ開幕戦で勝利したことがない(D2,L2)

- 2021年には名古屋とのホーム開幕戦を経験。1-2で敗北。

- エリソンは川崎加入以降、出場した2月の公式戦では4試合すべてで得点を決めている。

- 伊藤達哉が得点を決めれば2年連続で新加入選手がリーグ戦初戦でゴールを決めたことになる。

- 2019年以降、リーグ開幕戦は奇数年では必ず勝利を挙げている。

- アウェイでのリーグ開幕戦も同様の法則が成り立つ。ただし、2022年は川崎にアウェイで開幕戦に負けている。

- 2018年以降、開幕戦で勝利した5回のうち4回でそのまま連勝を記録している。

- アウェイゲームは直近2試合負けなしでいずれもクリーンシートを達成。

- 長谷川監督は現在名古屋で143試合の指揮を執っている。

- 名古屋以外に国内で監督を務めたクラブはいずれも180試合以上監督している。

- マテウス・カストロは川崎相手に過去3得点。いずれのゴールも等々力で生まれたもの。

予習

昨季のレビュー

展望

名古屋が上位躍進するためのポイントは?

今季は2年ぶりのホームでのリーグ開幕戦となった川崎。対戦相手は長谷川健太率いる名古屋。Head-to-Headの項目にも書いたが、両軍は開幕戦では初めての対戦ということになる。

名古屋の試合も記事もチェックできていないので、申し訳ないがここからは昨シーズンの後半戦の対戦をベースとした単なる名古屋の個人的なスカッド診断ということになる。J1のチームの中では名古屋はかなりスカッドの強化を思い切り図ったチームといえるだろう。浅野、原、佐藤、宮、シュミットというトップリーグでの経験が豊かな選手に加え、徳元の買い取り、さらには筑波大からのルーキーの加藤とかなり多くの選手を獲得している。

個人的に長谷川健太体制のポイントとなるのは前線だと思う。G大阪でもFC東京でも印象的な前線のコンビをベースにチームの攻撃を組み上げている。名古屋にも優秀なアタッカーは多く所属しているが、昨季は特に軸となる選手が定まらなかった印象がある。ユンカー、山岸あたりの故障が響いていたのだろう。枠組み作りから熟成というフェーズがいまいち進まなかったことでチームとしての輪郭がぼやけたように思える。

今冬も細谷の獲得を画策したように前の軸を定めるという要素は重要度が高いと見る。そういう意味ではマテウスの復帰は大きな材料になるはず。攻撃の軸を担うという点で長谷川グランパスにおいて最も重要な活躍をしたエースが軸として君臨すれば大きな後押しとなるだろう。

ユンカーは負傷してしまったが、同じく新加入の浅野や今季はフル稼働を期待したい山岸などの上積みが既存戦力に掛け合わさり、長谷川体制のトレードマークを作れるかどうか?は大きなポイントになるはずだ。

バックラインは逆に昨季後半戦でメンバーが固定された感がある。河面、三國、内田or野上(CBじゃない方は右WB)の3枚が定着。特に前半戦はミスで失点に絡んだ三國が後半戦では山田を完封するなどの活躍で成長を裏付けた。

逆にこのバックラインは戦力の拡充が進み、層の厚さが出てきている。RCBもしくはWBで起用が想定される原のJ1復帰は非常に楽しみな要素。既存戦力とは異なる持ち味で開幕から定着してもおかしくはない。

佐藤、宮に関してもJ1でのプレーの実績が十分にある選手たち。既存選手をキープしつつ、CBを拡充というミッションに関して言えばおそらく名古屋が一番うまくやったのではないだろうか。どこもCBの確保に苦しんだ冬だけにこのバックスの選択肢の豊富さは他との差別化になりえるだろう。

前線のフレームづくりと入れ替えながら年間を通して強度を維持できるバックラインの構築。名古屋の上位進出のキーポイントはこの2つではないかと個人的に予想しておく。

初陣に上乗せできる要素

仮に名古屋が昨季と同じ方向性のチーム作りということならば、まずは狙いやすいのは人についていく非保持の流れだ。パブリックイメージとしてはブロックを組んでのがっちりとしたリトリートという印象が強いかもしれないが、特にタイスコアや負けているときは積極的なプレスが目立つ。

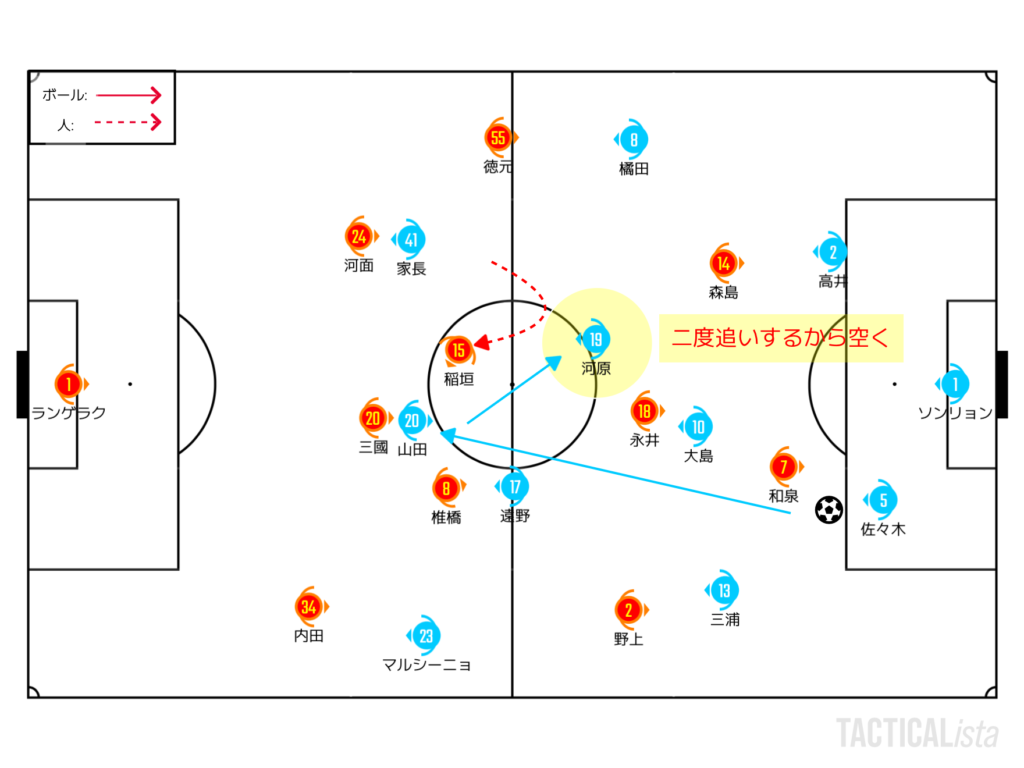

特に中盤の二度追いの多さは狙いやすい。広範囲に出てくる名古屋の中盤の守備範囲を広げて、中盤に穴を開けることが理想と言えるだろう。

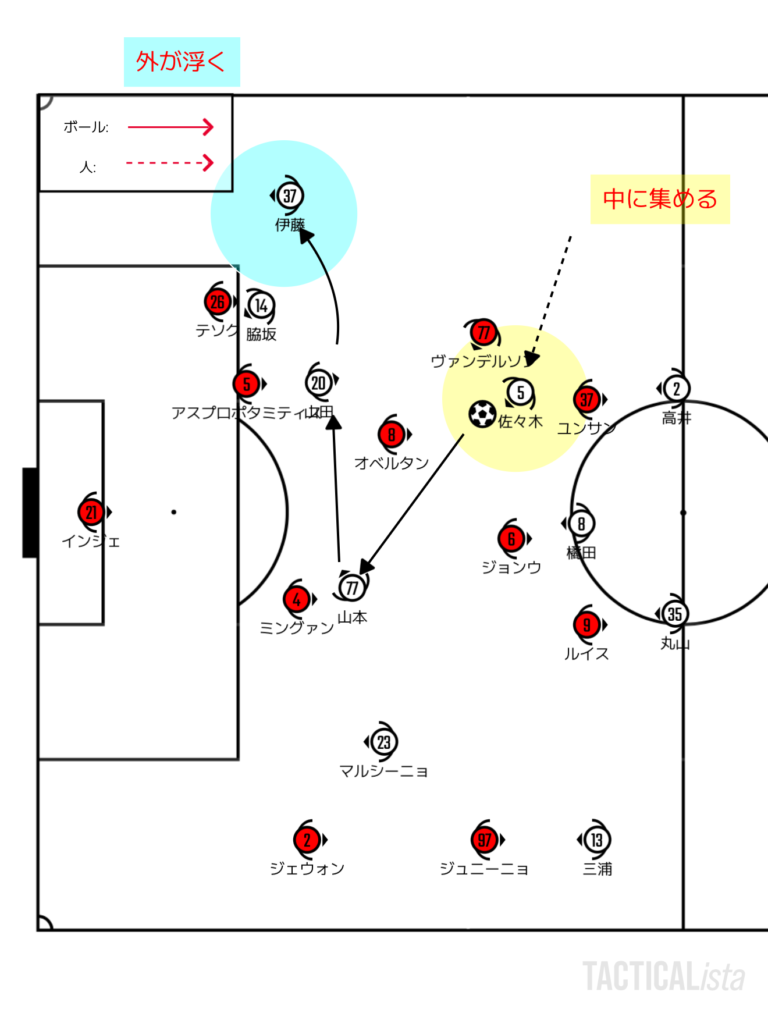

そういう意味ではACLで見せた中央でのパス交換は効果的なはず。インサイドに視線を集めて、浮くアウトサイドを使う。より細かくパスのベクトルを変えながらできればなお良い。相手の方向転換を迫るパスワークは整った芝であればもっと有効に使うことができそうだ。

川崎は中3日で苦しい戦いになることは請け合いだが、終盤には決着が完全につく展開に終わったこと、また環境面では浦項よりも等々力での方がプレーしやすいことなどを踏まえれば逆にクオリティは上がる可能性もある。

長谷部式においてはもう少しポジトラのシャープさは欲しいところ。特に2列目より前はボールを奪った時に後方のスペースを埋めていて、前に推進力をある状況は作りにくい可能性もある。浦項戦ではポジトラの強度は気になった部分ではあった。まだシーズン序盤ということもあるが、将来的にはここをどこまで上げることができるのか?は重要なポイントだろう。

押し込んだフェーズにおける攻撃でも気になるところはある。浦項戦では従来人数をかけていたサイド攻撃でも2人での一発のパスでの打開を狙う場面が多かった。より川崎らしさを出すのであれば、多くの人数による攻撃はもう少し頻度が多い方がいい。より芝が整っている等々力ではそういったプレーは多く繰り出しやすいように思える。

もちろん、浦項戦でできていたことを継続してできるかも重要である。とりわけ、コンパクトな守備ブロックという長谷部カラーが最も顕著にできていたことをこの試合でもできるかは気になるところ。中3日で、相手が変わっても同じようなクオリティを保つことができるのか?チームの成績の根幹となる部分だけに、この点で持続性があることはできれば示しておきたいだろう。

初戦での快勝は嬉しいことであるが、継続性の提示や長谷部式に川崎らしさを掛け合わせて改善すべき点の向上を長いスパンで行うことができるかはより重要。昨季よりも倒しにくいチームになっているということを名古屋相手に証明する開幕戦にしたいところだ。

【参考】

transfermarkt(https://www.transfermarkt.co.uk/)

soccer D.B.(https://soccer-db.net/)

Football LAB(http://www.football-lab.jp/)

Jリーグ データサイト(https://data.j-league.or.jp/SFTP01/)

FBref.com(https://fbref.com/en/)

日刊スポーツ(https://www.nikkansports.com/soccer/)