プレビュー記事

レビュー

ロングボール機能不全の理由は?

開幕して3試合は10得点無失点。まさに順調すぎる船出を迎えた長谷部フロンターレ。国内でのアウェイ開幕戦は日立台からスタート。同じく、リカルド・ロドリゲス新監督の元で順調な船出を見せた柏との一戦だ。

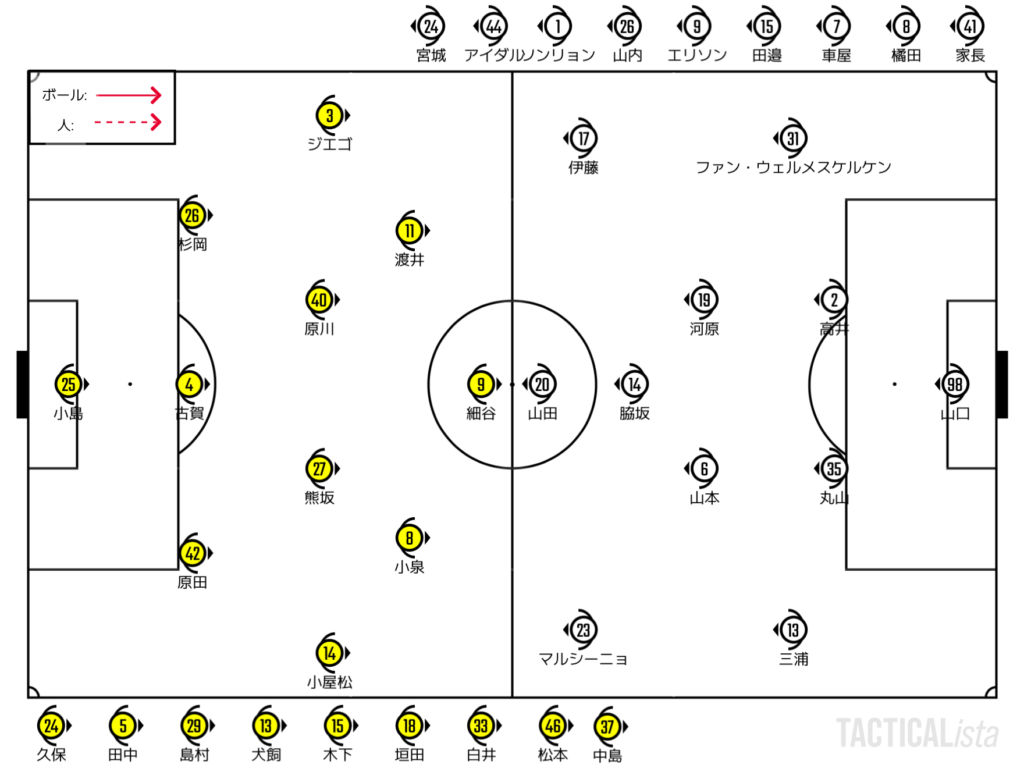

序盤の川崎のプランは開幕戦の名古屋と同じ。CBが広がり、SBが深い位置で幅をとる形でPAと同じ高さでボールをつなぎつつ、詰まったらボールを前に蹴るというスタンスである。

端的に言えばこの長いボールでの繋ぎはほとんどうまくいかなかった。単純に思いつく理由としては川崎陣内に向かい風が吹いたことでロングボールを封じられたことや、山田に対峙した古賀の対人守備が優れていたことが挙げられるだろう。

この2つの要素は確かにあるかもしれないが、個人的には川崎のロングボールが機能しなかったのには、柏の前からのプレスの質の高さとそれを前提とした跳ね返しの体勢作りができていたからという要素が大きいのではないか?という仮説を唱えたい。

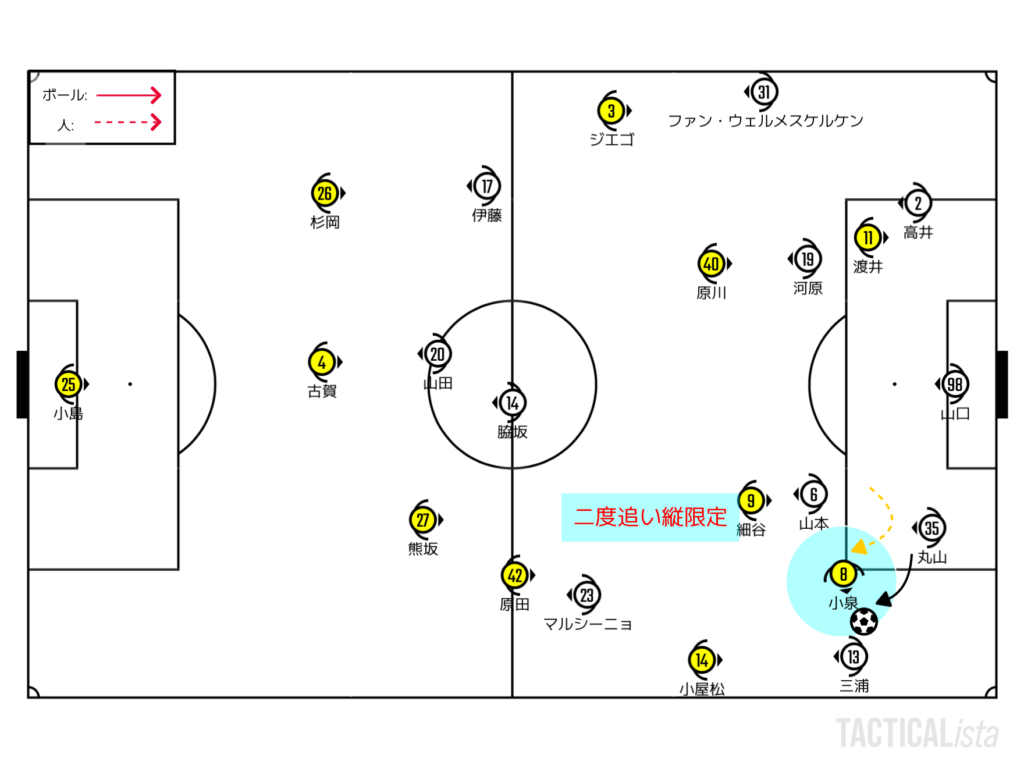

柏のハイプレスは基本的にはマンツーに基づくものではあるが、それだけではない。見事だったのは小泉だ。小泉の守備は前から相手を捕まえにいくだけでなく、後方の守備者がどこのコースに制限をかければいいか?という方向性の提示が非常にうまい。

ここは浦和時代から小泉が頭抜けていると感じている部分。個人的には今Jにいるトップ下やシャドーの中では一番うまいんじゃないかなと思っている。

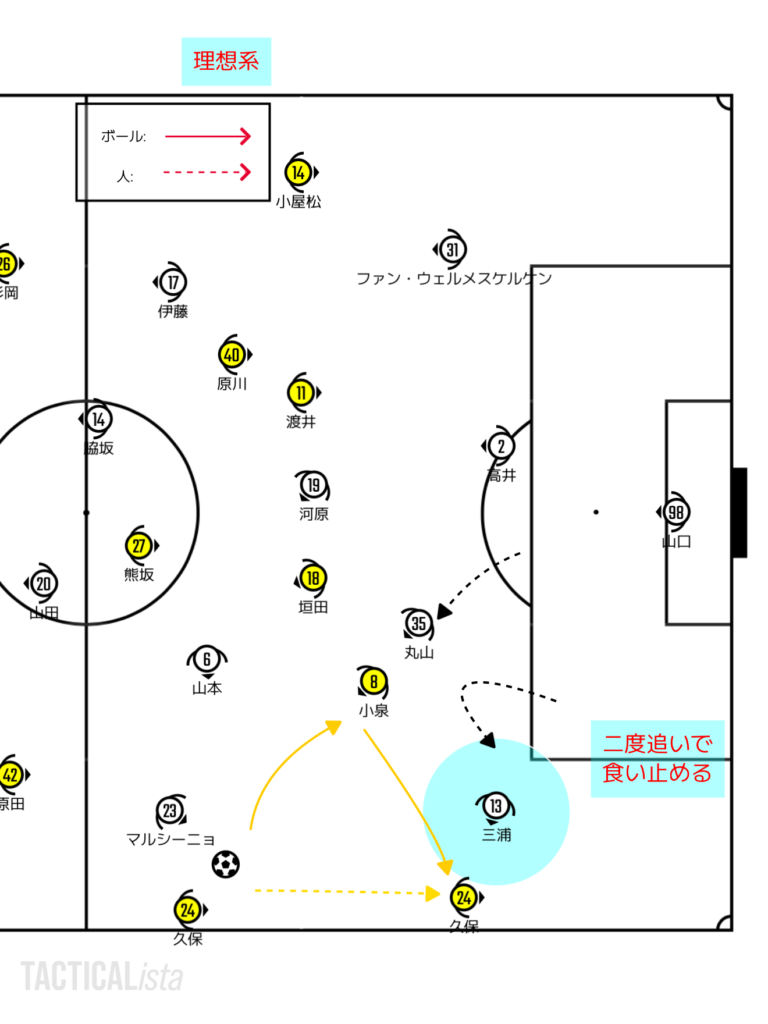

3分のシーンを例に小泉のプレスとそれがもたらす影響を見てみよう。小泉はこの場面で二度追いをする形で三浦にプレッシャーをかけていっている。重要なのは三浦の右足側を切るようにプレスをかけていること。この時点でもうすでに三浦には縦への選択肢しかない。

これで柏の守備陣は三浦のプレーの選択肢を縦に絞れる。よってマルシーニョや山田に放たれるロングボールに古賀や原田は強く当たることができる。

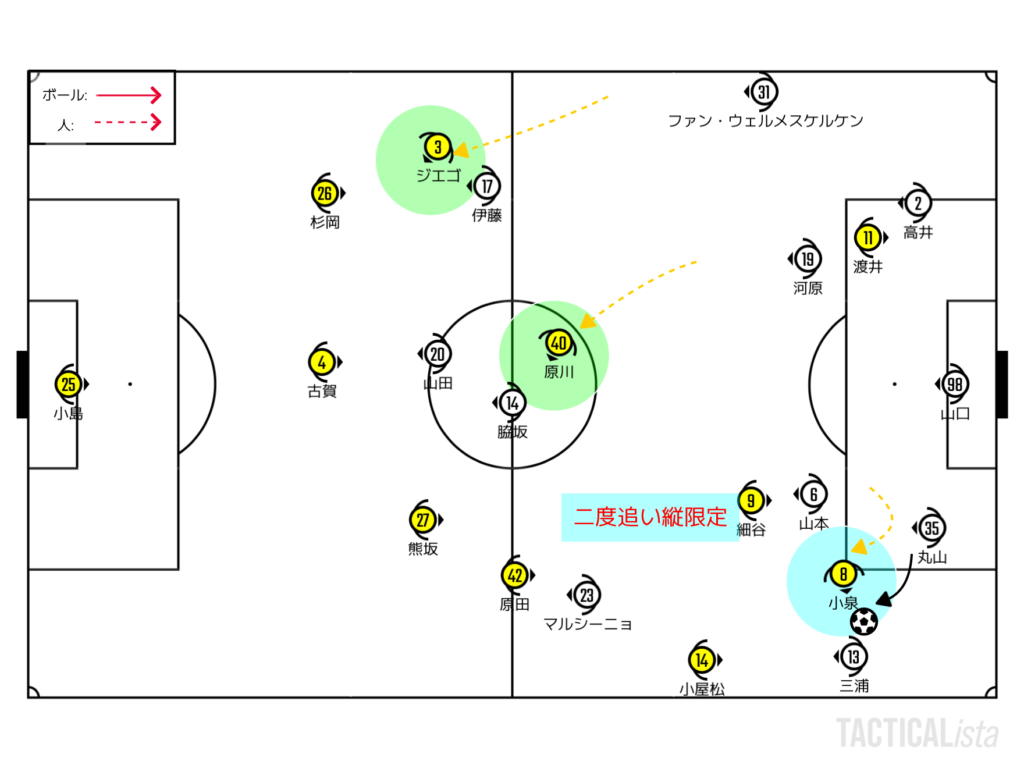

この場面では熊坂がマルシーニョに送られたパスのこぼれを拾っている。CHの熊坂が後方のボール回収に参加できているのも川崎にとっては名古屋戦との相違点。

ここにいるという事は山田も挟み込めるという事。名古屋戦で稲垣や加藤が三國と挟み込むなんていう形は作られることがなかった。山田が起点としての機能を果たせなかったのは古賀とのタイマンというよりもむしろ、熊坂と古賀できっちりと山田を抑える形を作れたのが大きい。

小泉のプレスに話を戻そう。ぜひDAZNで映像を見ながら確認して欲しいのだけども、小泉によって右方向への展開が奪われた状態において、逆サイドの原川やジエゴは自陣へのリトリートを開始している。これは小泉のプレスによって、自分のマーカーに張り付いている価値がないということだろう。どうせこちらにはボールは来ない。

それならば列を下げましょう!というのが原川やジエゴの判断となる。それができるからこそ、熊坂は中央のエリアを原川に任せてマルシーニョを挟むことができるし、裏抜けも気にしなければいけないマルシーニョに対して、原田も厳しく当たることができる。

川崎からすれば幾重にもロングボールには困難が重なっている状態だ。ホルダーに思い切りプレスに来る状態ではそもそも風がなくともマルシーニョに背後を突く正確なパスを送るのは難しい。仮に蹴れたとしても、おそらくジエゴがリトリートの舵を切れる柏の守備には十分に対応策が取れる。

この状態で山田にロングボールだけで祈るのは難しい。仮に祈りたいのであれば、そもそも古賀以外の選手が山田にフォーカスできない状態を少なくとも作りたいところ。そのためには小泉の制限をへし折る必要がある。それがバックラインで一番うまいであろう佐々木がいないのが痛恨だった。

立て直しで踏ん張りが効く

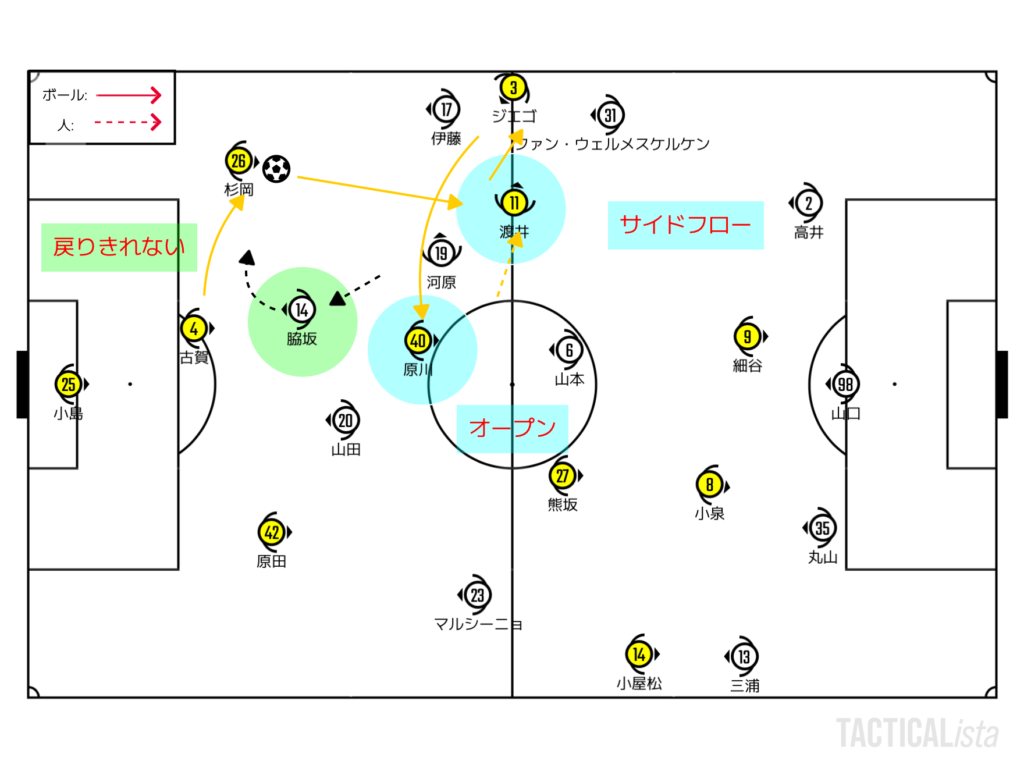

保持の面でも柏は順調だった。3-4-3という噛み合わない陣形から川崎の守備をずらしに行く。特に聞いていたのは左サイドの連携だ。CH脇に立つ渡井をスイッチとしてここから前を向く陣形を作るのが非常に柏は得意であった。

16分のシーンでは川崎は完全に振り回されてしまった。渡井がCHの脇を取って、SHの背後に立つジエゴを経由、そこからマイナスパスを出して原川が完全にフリーになる形を作る。

この形はまさに川崎のビルドアップと逆でホルダーがオープン。すなわち、守備側はどこにボールが来るかの雲行きを予測できない状態になっている。そうなると大きな展開に対して、川崎は後手に回りやすい。左サイドのジエゴがオーバーラップで存在感を発揮したのはこの広い形でのボール回しが機能したからだ。

本来であれば川崎はSHの背後を取られたとしても脇坂や山田のプレスバックでなんとか中盤でのケアを間に合わせるはず。この場面であれば原川を脇坂を潰すのが守備原則と言える。だが、ボールを安易に前に蹴らずにプレスを引き寄せることをきっちりと大事している柏により、山田や脇坂はプレスバックでの守備の貢献が難しい状態になっていた。

それでもここから踏ん張ることができるのが今季の川崎のいいところである。押し下げられる機会が増えても最終的にプレスバックが間に合い、クロスには十分に対応。渡井のミドルに対しては山口が好セーブを見せるなど、ボックス内の守備強度を見せる。

30分が過ぎた頃にはプレスのでていく匙加減も整備。序盤ほどライン間を好き勝手使わせずにコンパクトな陣形をキープ。わかりやすく畳み掛ける攻撃に舵を切るというわけではないのだけども、こういう地味なところで取り返せるのが長谷部監督になってからのポジティブな変化と言えるだろう。

攻撃面では小泉のいない川崎から見て右サイドの方が順調。後方のブロックのズレを利用した伊藤が裏抜けからチャンスメイクを行うなど、序盤から違いを見せていた。一方的に攻め切られるのではなく苦戦しながら抵抗できるのは個人的にいい傾向なように見える。

失点シーンの反省点は?

迎えた後半、川崎は守備のプレスラインを上げる判断。中途半端にではなく、高い位置から押し込むように敵陣に柏を釘付けにする。

奇襲で押し込む機会を作った川崎はそのまま先制点をゲット。左サイドの三浦が早くも今季3つ目のアシストを披露。ピンポイントであった脇坂の頭へのクロスで前半は届かなかった柏のゴールをこじ開けてみせた。

勢いに乗って押し込む川崎。ハイプレスと異なり、自陣での守備に関しては怪しさが見える分、川崎は手応えのある時間帯となった。

後手に回っていると判断したリカルド・ロドリゲスは早い段階でサイドで起点を作れる垣田と右の大外で勝負をすることができる久保を投入。原田も高い位置に送り込むことで右サイドの攻撃を一気に強化する。

このプランは柏に主導権を取り戻した。得点シーンは強化した右サイドによってかなり川崎の守備を蹂躙してみせた。

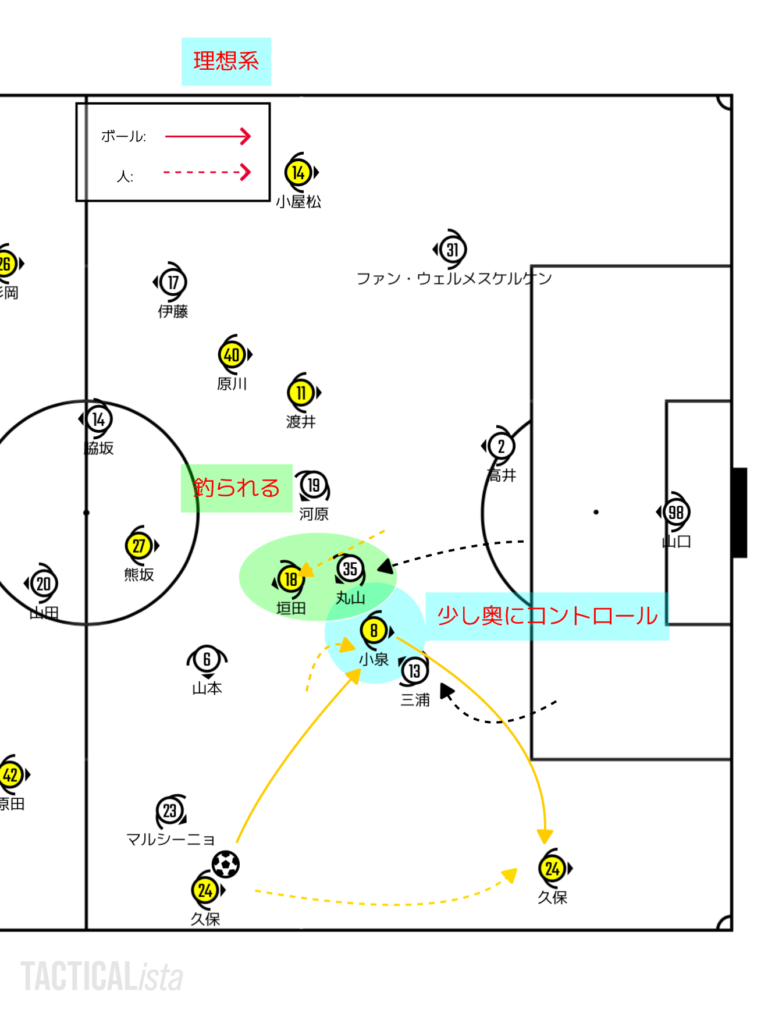

まず注目したいのは久保に小泉のパスが通ったシーンだ。川崎からすればたぶん丸山が小泉を潰して外に追い出して、三浦が一瞬内に収縮した後に久保に二度追いするのが理想。

ただ、このシーンでは久保→小泉のパスがとても秀逸。ポイントは降りる垣田によって丸山が釣り出せていたこと。そして、この動きは三浦と小泉にとっては背後が起こっているのに対して、久保の目の前で起きていることだ。

本来であれば小泉へのパスは内にやっている分丸山が潰したい。ただ、垣田の動きで丸山が前重心になってるから、このタイミングで久保がリリースすれば、先に挙げた丸山が小泉を潰す理想を川崎は実現できない。

そして、たぶん背後の丸山と垣田の動きは多分三浦も小泉も認知できてないはず。ボールと逆側の出来事なので。でも久保は視野にはその動きは見えているので。小泉に少し奥側につけるような強めのパスを送ったんじゃないかという仮説が立てられる。

三浦としては小泉を潰すイメージは持ってただろうが少しレーンが内側に寄った分、潰しがうまくいかなかった。内側に寄れば丸山が寄ってくれるはずということもあったかもしれない。三浦はそこに丸山がいないことは知らないし。

だから、どこまで認知していたかはわからないが、小泉にやや丸山側にコントロールをするようなパスを送った久保のパスが柏の優位の攻撃成立の流れを決める一手だった。

アシストとなるクロスが久保に入った段階でもう三浦とは距離がある状態ができてしまっている。距離がある状態で全力で寄せてくるDFをかわすことはアタッカーにとっては割と簡単である。急ぐほど急な方向転換はできないから。

だから、川崎としては久保に2回目のボールが入った時点でマーカーの三浦との距離ができている時点でかなり厳しい盤面になっている。チームとして反省するならたぶんその手前からという方が正しい。緊急事態にどう対応するかも大事だが、そもそも緊急事態にならない方がいい。手前の封鎖がルーズになっていたマルシーニョと山本を含めて左サイド全体で川崎は後手に回ってしまった。

川崎は終盤に左サイドを総入れ替え、途中から入った橘田をこちらにスライドさせることで穴を塞ぎにいく。マルシーニョと山本のところからかなり好きに回されている展開なので、これは仕方なしのように思える。

終盤はオープンな展開になり、ロングボールの応酬に。中盤でボールを拾うことができれば川崎は十分に前進することができるし、自陣の守備で踏ん張ることも時間経過と共にできていた。

先発メンバーも含めてアタッカーが少ない好機の種を育てられなかったのは川崎にとっては痛恨だった。柏の寄せの速さに加えて、日立台の芝にやたら足を取られているなど、ダイレクトに回ってくるパスを正確にコントロールすることができなかった。

試合は1-1のままの痛み分け。勝ち点1を分け合う結果となった。

あとがき

課題も収穫もある試合と言えるだろう。このままではなくともロングボールに対して策を組んでくる相手は出てくるはずなので、そこは対応策を準備しておきたいところ。SBが低い位置で大外に開く形は相手の外誘導が刺さりやすくなってしまうので、後方の陣形の再考も含めた回避策は準備しておきたい。

細かいところではあるが、後手を踏んでもリカバリーができるというのは収穫。特に初手のプレスで後手を踏んだとしても、そこから地味に劣勢を回収できたのは前半のひとまず我慢!というプランを構築するのに役に立つだろう。

試合結果

2025.2.22

J1リーグ

第2節

柏レイソル 1-1 川崎フロンターレ

三協フロンテア柏スタジアム

【得点者】

柏:57′ 小泉佳穂

川崎:50′ 脇坂泰斗

主審:福島孝一郎