プレビュー記事

レビュー

設計図上の優位を活用しきれないFC東京

ACL-Eのファイナルステージの切符を勝ち取った川崎。そのファイナルステージまでの地獄のリーグ7連戦は味スタからスタート。FC東京との多摩川クラシコから始まることになる。ちなみに7連戦の最後は東京Vで終わる段取りとなっている。

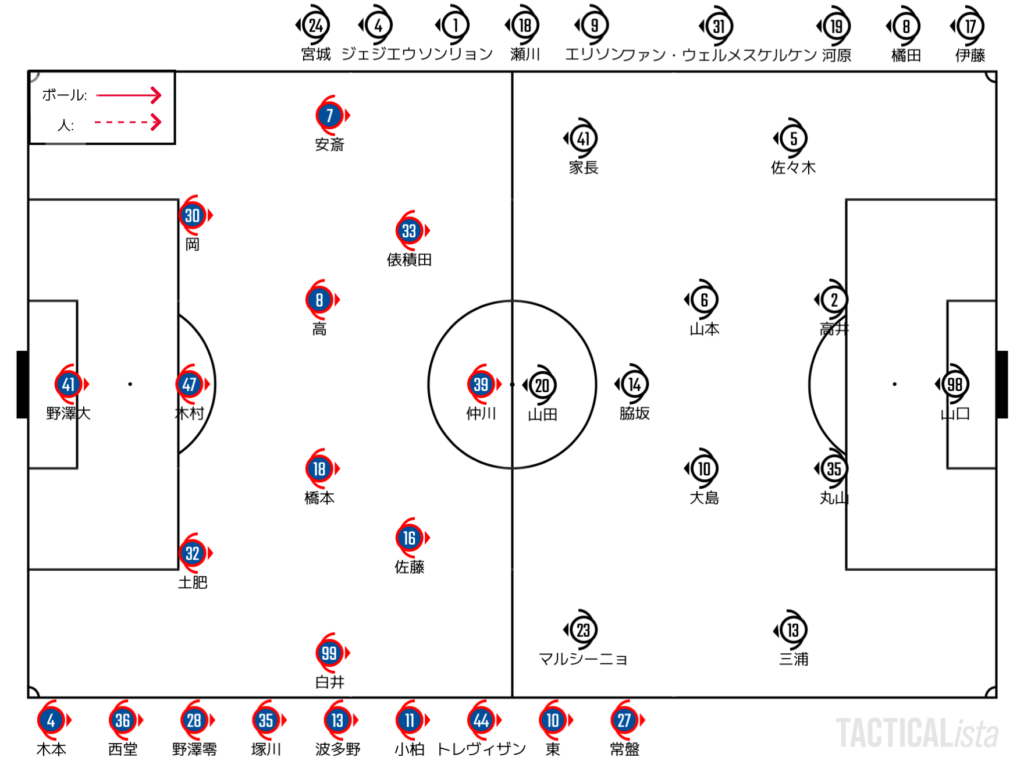

川崎の人選は個人的には意外だった。山本と大島を並べるというプランは鬼木監督時代にもあまり記憶のないレベルでの軽量級のユニット。かといって特に前からのプレスを止めることはなく、高い位置からプレッシャーをかけに行っていた。

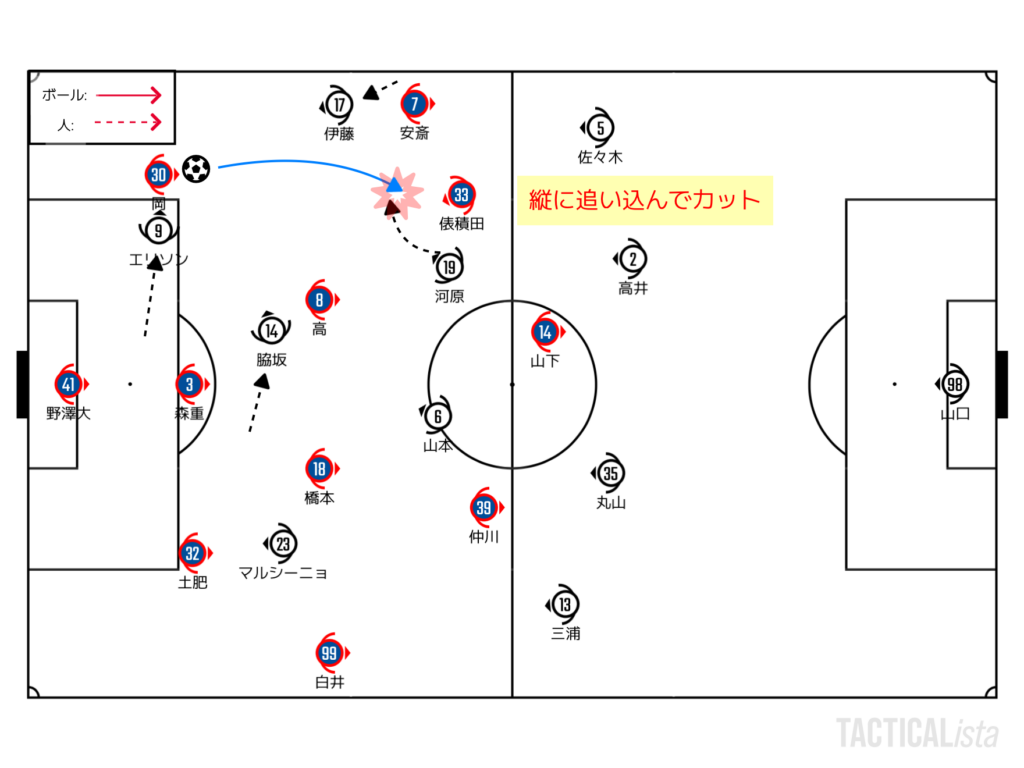

CHを軽量級にした影響はモロにプレスに出ていたといっていいだろう。プレビュー(図もプレビューを転用している)で触れた苦し紛れの岡の縦パスのシーンは40秒で訪れた。

川崎は他の選択肢を防ぎ、縦パスの先を狙える状態ではあったから、山本が刈り取れなかったのは個人的には残念。高い位置からプレスで狙うとすれば間違いなくここだっただけに、河原を起用していればハイプレスの効果はさらに上がっただろう。

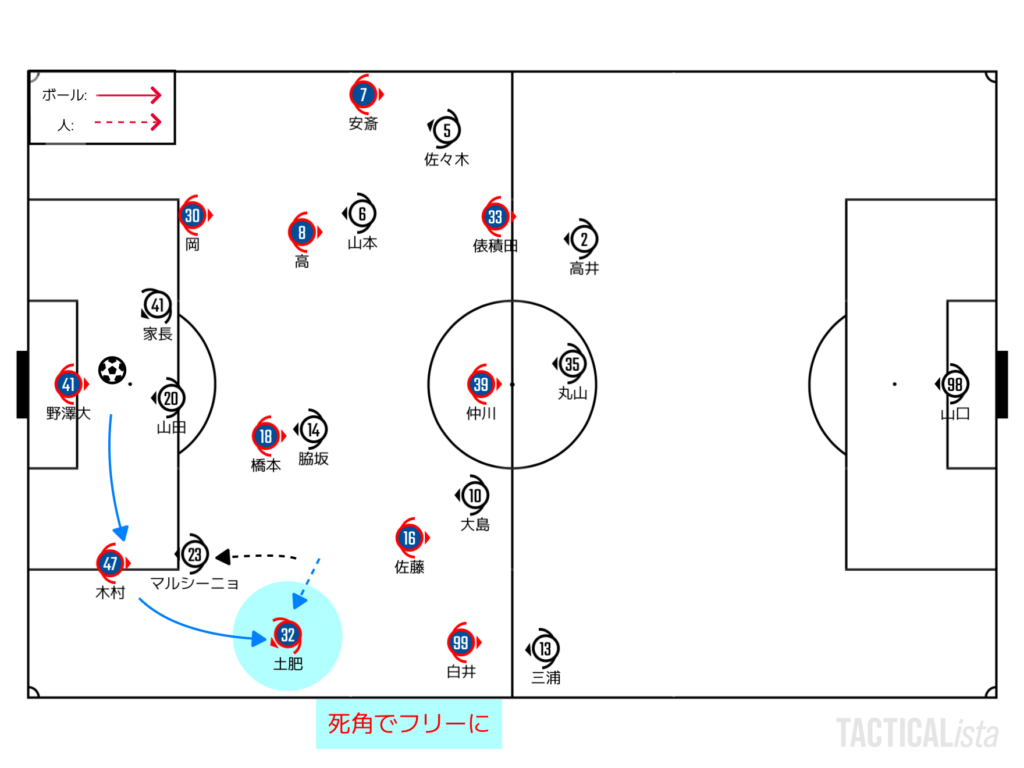

FC東京は保持においては4バック気味の組み立て。右サイドを片上げする形で土肥と安斎がSBのように振る舞う。GKの野澤もビルドアップには参加する形で自陣にボールを引き寄せるのがFC東京の狙いである。

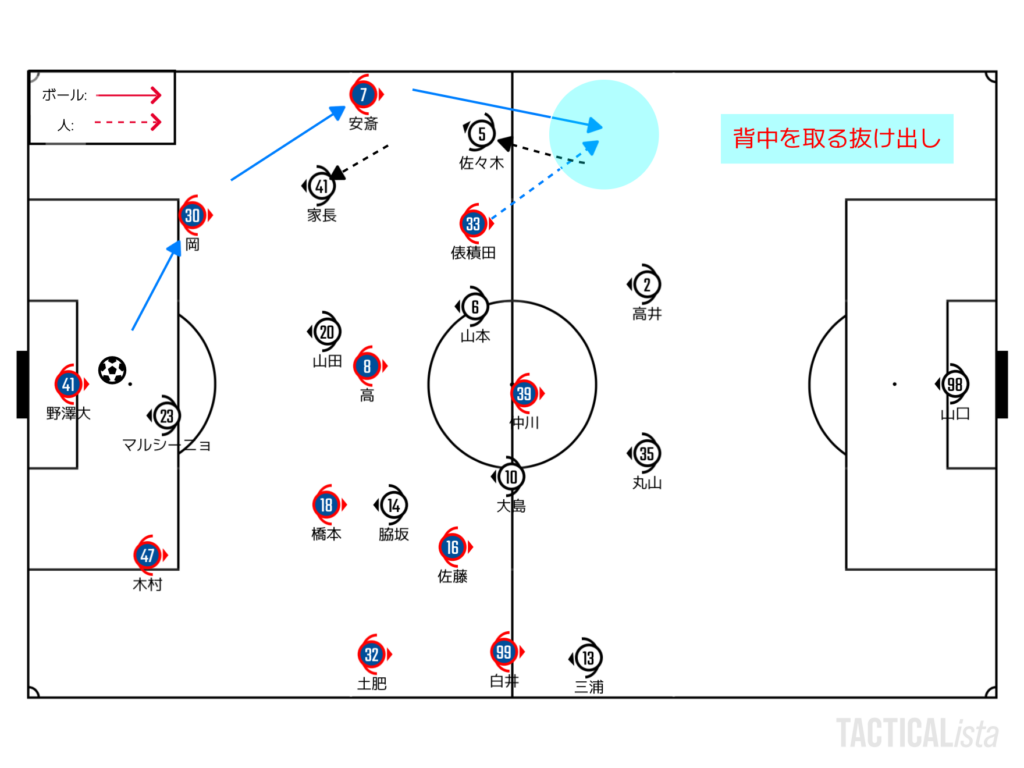

実際のところ、川崎はこのFC東京の自陣でのビルドアップに引きつけられることでプレスの不具合を引き起こしていた。2分のように家長が1つ前の岡を捕まえに行ったところからズレたことできっかけて、川崎は同サイドの背後を取られることになる。

5:30のシーンでは逆サイドでも同じ現象が。土肥の背後をとるランで川崎のプレスの矢印の逆を取ることができている。さらに決定的だったのは6:40の俵積田の抜け出しだろう。この場面もマルシーニョを最終ラインに落ちた橋本に食いつかせることでサイドのズレを引き起こす。丸山が出ていったにも拘らず潰しに失敗した佐藤が繋ぐことで俵積田は1on1のチャンスを迎えたが、飛び出した山口がなんとか防ぐことで川崎は失点を免れた。

序盤のFC東京のチャンスはほぼ川崎のSHが1つ前に出ていった時のズレを活用されたものだった。川崎はSHが出ていった時の大外のケアをどうするかが定まっておらず、FC東京に対して後手に回った結果のピンチということになるだろう。

ただし、FC東京はこのペースをあまりキープすることができなかった。原因として挙げたいのは上で挙げたような相手の陣形を動かしてそのスキを突くという過程においてのミスの多さだ。

例えば、右サイドの白井は大外にレーンを固定しないことでかなり川崎の守備の基準点を乱すことができていた。だが、相手を背負ってのパスの精度が悪いためで川崎は守備のブロックを組み直す時間を得ることができてしまっていた。

局面として目立ったのは左右を揺さぶるフェーズにおけるミスだ。先にも述べた通り、川崎の守備を乱すきっかけになるのはマルシーニョや家長をCBに食いつかせる形。その形を能動的に作るには脇坂を片側サイドに引き寄せることで逆サイドに揺さぶる形などが有効になる。

それにも関わらず中盤とバックラインのパスワークがいちいち乱れるせいで川崎のSHを釣り出すことが十分にできなかった。そうこうしているうちに川崎のSHはFC東京のWBを守備の基準位置にしつつ前に出ていくことでプレスの感覚を掴めるように。20分もすれば川崎の守備は修正が完了。FC東京が自陣からのパスワークで相手を揺さぶるケースはほとんどなくなってしまった。マルシーニョと家長にこの感覚が備わるようになったのは去年と今年の最大の違いだろう。

「優秀な防衛策」が第一選択肢に

序盤の川崎は基本的にはボールを奪い取ったところから一気に攻めに転じることからチャンスを作りにいくケースが多かった。トランジッションにおける主役は大島とマルシーニョ。ボールを中盤で奪い取るとマルシーニョ目掛けて正確なパスが飛んでいくという算段であった。

奪った直後の大島のパスは非常に技術が高くて正確で、大島の持ち味である視野が広さを生かしたものであった。FC東京のボールの奪い返しを防ぐという意味合いでもこのパスが通ることで重要な意味を持っている。

しかしながら、このパスが得点につながる可能性を感じたかと言われるとそこは別の話になると思う。確かにマルシーニョに正確にパスは渡っていたが、スピードに乗っている状態でボールを受けられるケースは少なく、また縦に急いだことでボックス内にも枚数が揃っていないということに。こうなると、川崎はなかなかチャンスを作ることができない。

大島→マルシーニョラインは陣地回復によってFC東京の攻撃を防衛するという意味合いでは十分なものであった。だが、相手を壊しにいくカウンターという面では不十分。マルシーニョも必死に時間を作っていたが、川崎のボックス内の状況を有利にするほどのものではなかった。

自陣からのパスワークに関しても川崎はやや苦戦していた印象がある。FC東京の守備は前のユニットが中央にナローに構える形の5-2-3だが、このブロックを揺さぶることができず。大島と山本を解放できなければこの2人を並べる意味は薄くなってしまう。

さらにはFC東京は川崎が低い位置でボールをサイドにつけた瞬間に一気に圧縮するプレスを披露。同サイドを封鎖するFC東京に対して、川崎はなかなかプレスを効果的に脱出することができなかった。

そういう意味ではトランジッションの大島→マルシーニョラインが川崎にとっては一番のチャンスの源。だが、先にも述べた通り、このラインは「陣地回復によってFC東京の攻撃を防衛する」以上にはなっていなかったため、川崎はなかなか効果的な攻撃を繰り出すことができなかったということになる。

33分のようにライン間で受ける脇坂から山田の抜け出しを誘発するシーンはあったが、あくまでこれは単発。川崎のビルドアップはFC東京ができていた相手を動かす設計図の部分が乏しく、CHのユニットの特性を自陣からの繋ぎで生かすことができなかったことがこの日の人選的には大きな問題になるだろう。

ただ、川崎は35分くらいから徐々に幅を取りながら後方のビルドアップを敢行することができるように。敵陣に人数を送り込み、相手を左右に揺さぶる過程で大島が佐々木に勝負パスを入れた43分の場面などは大島を起用する意義を十分に見出せるものという感じであった。

総じて前半をまとめれば「立ち上がりは設計図面で優勢なFC東京が多くチャンスを作るが、時間の経過とともに川崎が守備の基準点とビルドアップの幅の使い方を身につけてのリカバリーに成功した」ということになるだろうか。

右サイドユニットの復調が主導権を支える

迎えた後半。メンバーチェンジはなかったが、FC東京はハイプレスに出ていくことで前半以上に高い位置から捕まえにいく。効果的だったかは微妙なところ。いなすロブパスを入れた丸山など川崎はリカバリーの術を持っていた。自陣に押し下げられた際のFC東京のカウンターがあまり加速できなかったのも川崎がペースを握る手助けになっていた。

ただ、川崎にも焦りはあった。特に後半の立ち上がりは左サイドのユニットはミスが多かった。マルシーニョはある意味いつものことという感じではあるのだけども、気になったのは三浦。51:30のキャリーは相当軽率。手薄な自分のサイドに出てきたボールをようやくカットしたのに、その次のプレーが雑でロストしてしまい、後方を大島にケアをさせるというのは仕様としてはイケていない。失点に繋がりかねないプレーセレクトだと思う。

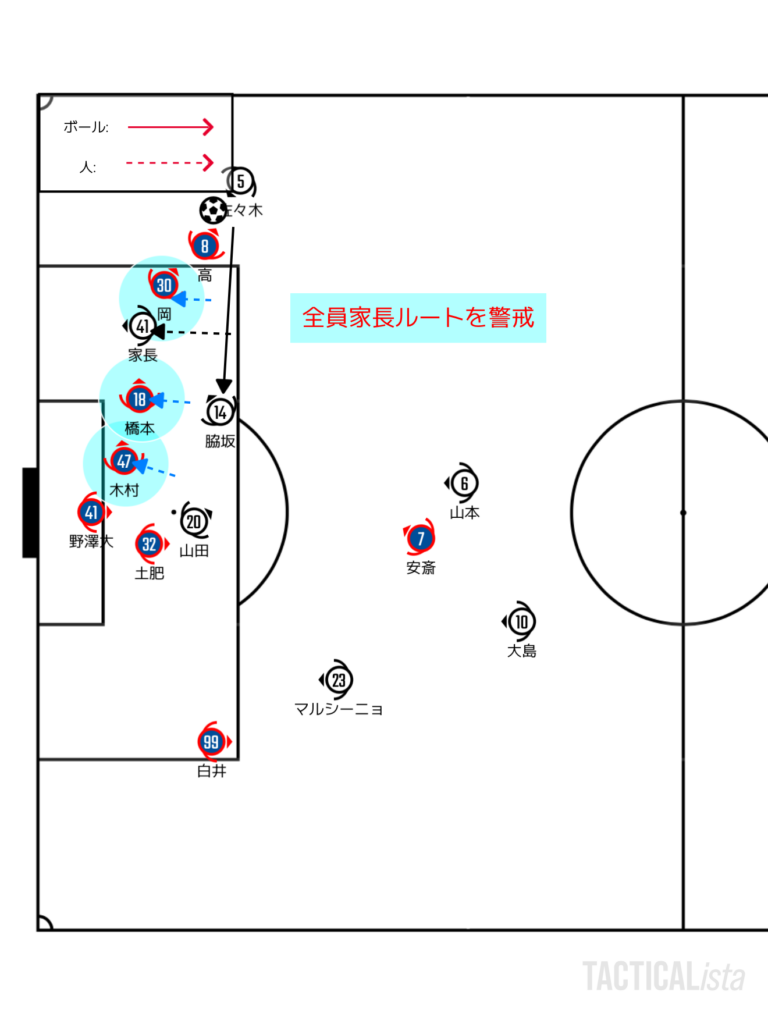

その分、機能したのは右サイド。前半は存在感が皆無だった右の攻撃から川崎は先制ゴールを奪い取る。カウンターから敵陣深くまで進んでいった川崎の右サイド。佐々木の晒しで相手を食いつかせて対面の高の逆を取る。

見事だったのは家長のフリーラン。この動きで橋本、岡、木村の3人が影響を受けてラインを下げるアクションをとっている。その結果、佐々木→脇坂のパスルートが空いた。ここにパスを通せればもう守備側にはどんな事故でも起き得る。そういう意味では佐々木→脇坂のパスを通したことでやるべき攻撃はやったという感じだろう。

FC東京の立場に立つと失点の原因の1つは左サイドユニットのスライドの甘さ。ハーフスペースに抜け出した脇坂を逃した48分手前のシーンですでに片鱗はあった。人はかけているのだけども、スペースが空いていてそこを使われかねない守備になっている分、川崎の右サイドは後手に回ることになる。失点場面においては木村にしても橋本にしても佐々木がドリブルをスタートしてから家長を気にしだすのはちょっと遅い感じがする。もうちょっとボールサイドにはジリっと事前にスペースを埋める動きをしておきたい。

もう1つ失点の原因として触れておきたいのはFC東京がリトリートした時にきっちり左サイドのユニットを組めていなかったこと。佐々木と家長の対応のために、大外に高と岡が引き出される事態がそもそも望ましくない。2人本来いるべき場所に誰もいなければスライドのエラーは起きやすい。

なぜそのようなエラーが起きたかというとカウンターの起点となった丸山のボールの奪取&一つ目のパスの質が高かったこと。狙い澄ましたボール奪取はもちろんのこと、ボールを奪った後に攻撃のスピードを落とさずに正確にパスをつけ他のが素晴らしい。奪った後のパスのクオリティはこの試合でFC東京が苦しんだ部分。そこを川崎がクリアしたところから得点を取ったというのはこの試合の勝負のポイントとしては象徴的と言えるかもしれない。

1-0という段階においてはFC東京の得点の筋は十分にあったと思う。山本、大島のCHコンビの場合、やはり潰しきれないシーンは多い。FC東京は左のハーフスペースに降りるアタッカーのポストプレーから縦に急ぐ形を作りにいく。山本の脇でポストして、そこから別のアタッカーが背後を狙う形と横断を加えることで敵陣に進むルートは見えていた。

しかしながら、立ちはだかるのはスキルの壁。きっかけはあってもスピードアップができないというのはこの試合のFC東京に付き纏い続ける。川崎のバックラインの対応も丸山と高井を中心に安定。川崎の中盤での守備の多少の穴はこういった要素でリカバリーできることになる。

得点を取ってから川崎の右サイドの攻撃は非常に安定感を増した。家長相手に一人でボールを奪うことができる選手はこの日のFC東京にはおらず、ボールの収めどころとして完全に機能。佐々木、脇坂、山本といった選手がここに絡むことで往年の川崎っぽい複数枚でのサイド攻略が非常に多く見られるようになった。

川崎の2点目のシーンも4枚をかけた右サイドの攻撃がきっかけ。交代で入った小柏からフリーになった佐々木がクロスを上げる。クロスは東が引っ掛けたがその先に待ち構えていた伊藤が冷静に仕留めてリードを広げる。非常に力の抜けたシュートでクオリティは高い。直後の守備の局面では前プレとプレスバックの二度追いで負荷の高い守備のタスクをこなすなど、この日の伊藤のプレーは途中交代のアタッカーとしていうことはない。

ややプレスを弱めた川崎はミドルブロックにシフト。FC東京にボールを持たせるところからプレスで3点目を奪い取る。ボールカットから抜け出した脇坂はエリソンにプレゼントパス。エスコートに応じたエリソンが勝利に花を添えるゴールを決める。

FC東京視点で言えば「最後のパスをミスした東とその手前で東にパスをつけた木村どっちの責任が重たいのか?」というのは議論の的になる話だろう。人によって解釈は違いそうではあるが、個人的には東の方が気になる。

確かに木村は出した後に深さをとった方がいいとは思うが、多分このパスミスは深さをとっていてもあまり関係はないように思う。木村→東にパスをつけた時点で時間がないのならつける方が悪いとは思うが、別にそういうわけではなく東はそのまま木村にリターンするという選択肢もあった。東がライン間で前を向こうとしたせいで時間がなくなったとするのが正しいだろう。リスクの高い選択をキャンセルした後に次善策のプレーをミスった東の責任の方が重たいというのが自分の意見だ。

東のパスミスはエリソンのプレスバックによるパスコース封鎖の影響を与えていそう。そういう意味ではゴールを決めたエリソンも普通に称賛に値する活躍が前段階であったということは強調しておきたい。

試合は後半に主導権を握った川崎の完勝。連戦の初戦を勝利で飾り、4位浮上を果たした。

あとがき

前半は均衡した展開を耐えて、後半は得点をきっかけに優位を引き寄せるというのは開幕戦の名古屋戦と似た展開。いわゆる長谷部フロンターレの王道勝ちパターンを踏襲したという格好である。もう少し序盤から保持面で山本、大島のタンデムを生かしたビルドアップをもう少し早い段階から見られるといいのかなと思う。

ある程度の得点差になっても、実は紐解いてみると優位をキープした時間はそんなに多くはないので、試合を落ち着かせるまでの時間をもっと短くしたりなどさらなる向上は欲しいところ。メンバーの入れ替えも当然ある連戦だと思うので、王道勝ちパターンを引き寄せる精度をなるべく多くの選手起用を伴いながら仕上げていく1ヶ月にしたいところだ。

試合結果

2025.3.29

J1リーグ

第7節

FC東京 0-3 川崎フロンターレ

味の素スタジアム

【得点者】

川崎:55′ 山田新, 72′ 伊藤達哉, 83′ エリソン

主審:福島孝一郎