プレビュー記事

レビュー

動的なスペースメイクのススメ

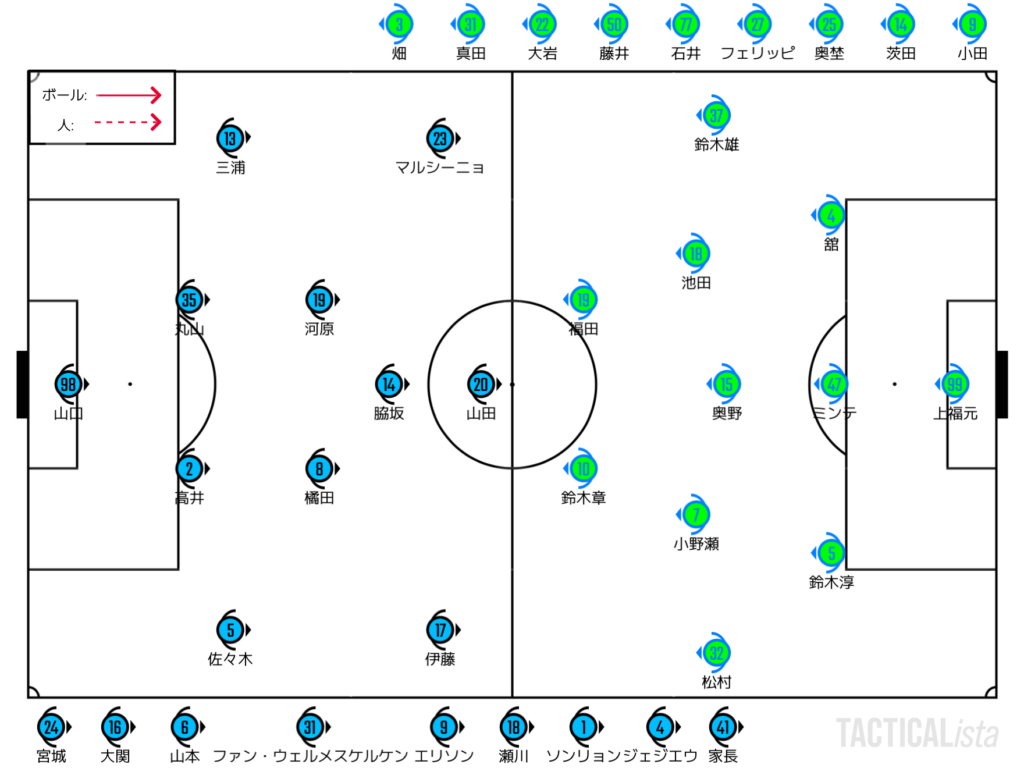

中3日の開催となった神奈川ダービー。メンバーの変更に関しては思ったよりも慎重だった川崎。2人のCHと家長の入れ替えにとどめ、バックラインのメンバーはキープ。一方の湘南はWBと中盤を中心に5人のメンバーを入れ替えた。

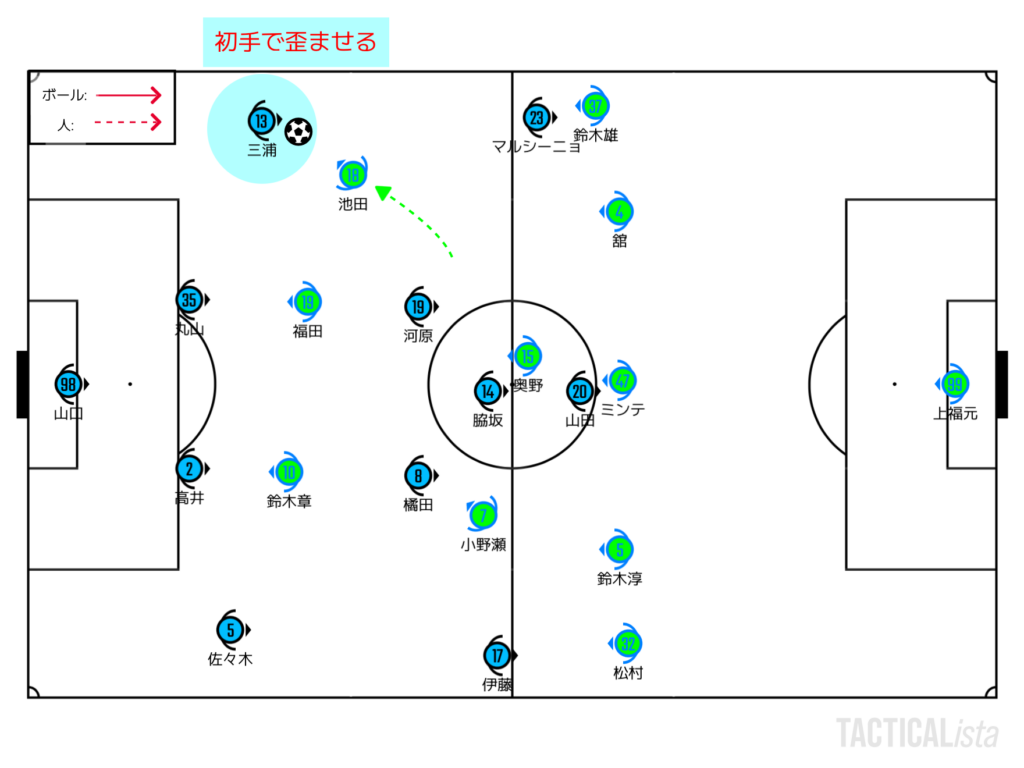

立ち上がりの川崎の前進は明確に湘南に対しての準備の跡が伺えた。まずキーになるのは低い位置に立つSB。特に左の三浦が顕著で、低い位置でボールを受けにいく。5-3-2でブロックを組んでくる湘南からすると、川崎のSBは最も捕まえるのに距離がある相手。IHが出ていくのが基本線になる湘南はまず陣形を歪ませる必要がある。

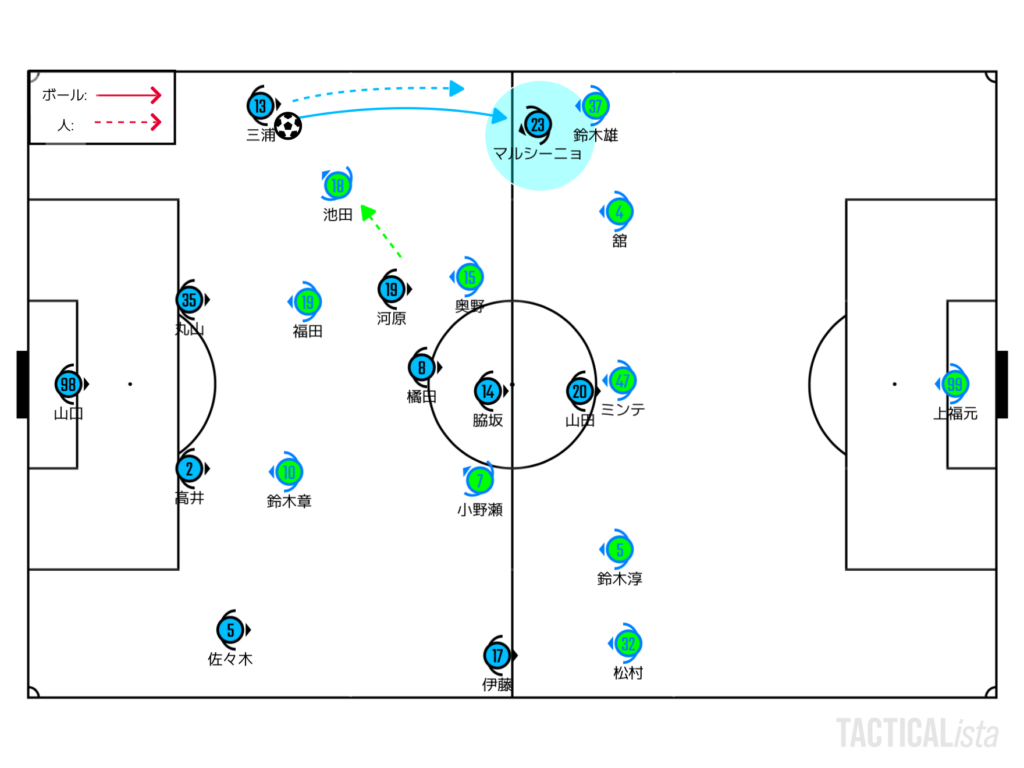

川崎は状況に応じてSBからいくつかの前進パターンを用意していたように見える。シンプルなのは縦につける形。マルシーニョに預けて、彼を壁にする形で三浦自身もオーバーラップを仕掛けていく。マルシーニョ1人に突破を任せる形でもOK。サイドでのスピード勝負は川崎に勝ち目がありそうなこともあり、この試合のマルシーニョはレーンの移動が多くなく、大外でレーン固定されるケースが多かった。

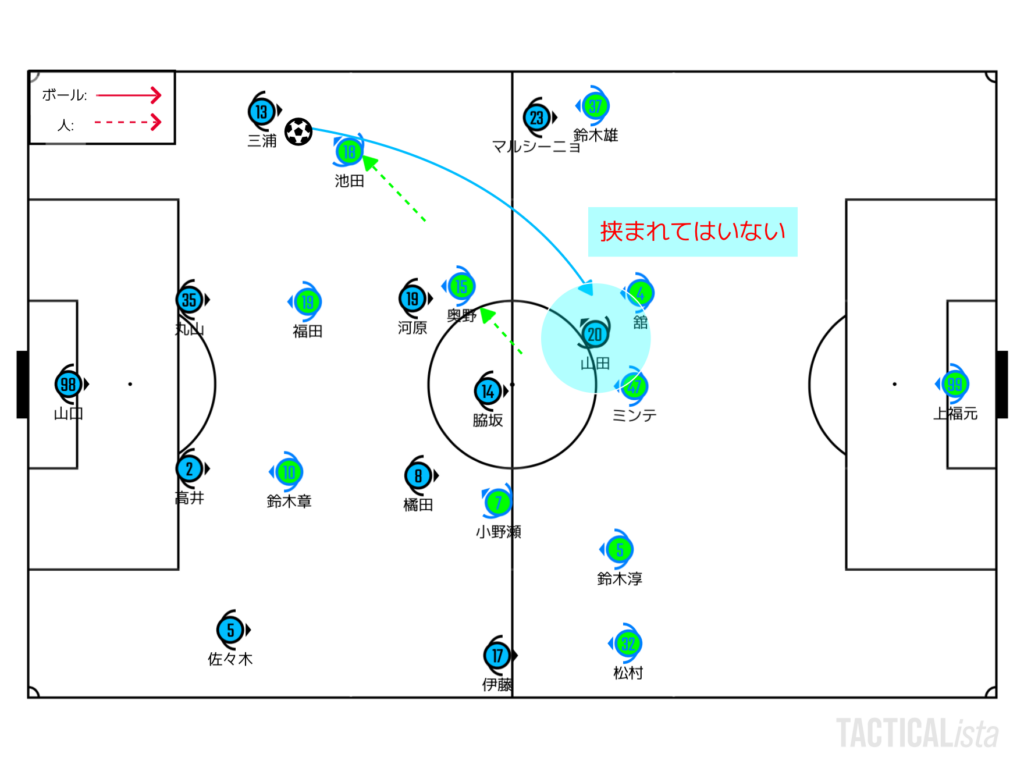

三浦に一番安全な手段となるのは山田へのロングボールだろう。3バック相手ということもあり、常に1on1というわけには行かなかったが、少なくとも三浦が初手で湘南のIHを引きつける段階で湘南の守備は前重心。よって、山田は挟まれる危険性は少なめ。長いボールを入れて一発で跳ね返されるという最悪のパターンは避けられそうであった。

最後は逆サイドへの展開。12分のCHの横断や14分の脇坂のターンなどでパス交換や対面の相手との駆け引きで逆サイドまでボールをつける形である。この形が相手を安定して押し下げるという点ではもっとも理想的である。

もっとも、ただ空いている中央のスペースにパスを出せばいいというわけではないのが難しいところ。8:50の丸山の脇坂へのパスは一見受け手がフリーのように見えるが、長いパスレンジ+相手の狙いがわかりやすいという点で湘南のDFにカットされている。

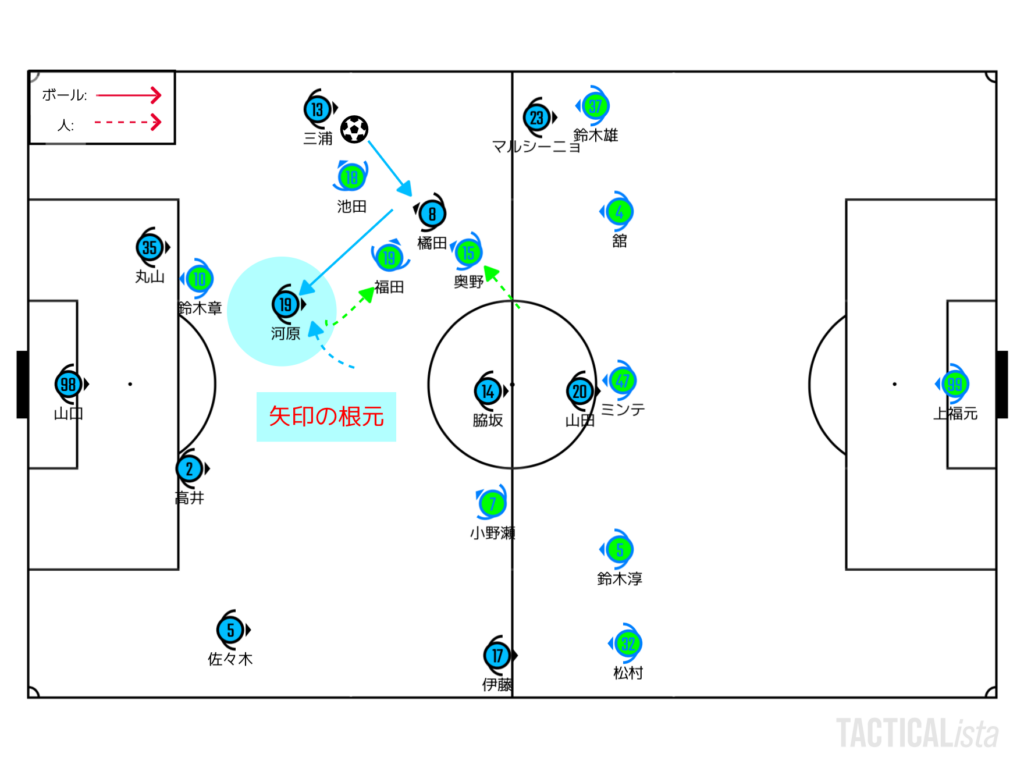

12分の横断の場面で重要な役割を果たしたのは12:40付近の河原の動き。福田のプレスバックという矢印の根元のスペースにアタックすることでフリーになっている。相手の矢印によって動的に作られたスペースであれば、先の丸山→脇坂のようなあらかじめ作られているスペースに比べて、守備者のアプローチの難易度が上がることとなる。

三浦が低い位置で持つことでもたらす効果の1つはこうした矢印の連鎖が起きやすいこと。川崎のSBに湘南のIHがアプローチに行けば、自然と中央にスペースはできる。そうなると、湘南はこのスペースを埋めるために他の人が連鎖して動く。ただし、他の人の動きを見てから判断するのであれば一瞬の遅れが生じるもの。先に挙げた河原のように攻撃側がそれを利用できれば、守備の逆を取ることができる。

言い換えるのであれば、いい守備というのは1人のアクションに対して、ギャップなく他の人が連動する動きということになる。例えば、低い位置に立つ三浦で湘南のIH1人を動かすことができたとしても、保持側がその動きを利用できなかったり、あるいは守備側が動かされることを前提としたスライドをギャップなく仕掛けられるのであれば、特に保持側にとっていい状況は生まれない。

動かすことは手段。動かすことで動かす相手の根元をとるという目的を達成しやすくなる。もっとも、相手の矢印の根元をとることは試合をよりよく進めるための手段でしかないので、動かすことは手段のための手段と言ってもいいかもしれないが。

一方的な前半にならなかった要因

一般論に寄りすぎたので話を試合に戻す。この日の川崎が良かったのは前半からこの相手の矢印を取りながら左右に揺さぶるポゼッションを順調にできていたこと。悪い時の川崎はマルシーニョ、山田に頼る形に傾倒することで袋小路に追い詰められる展開になるのだけども、この試合ではそういうことはなく、前線への逃げ道を残しながら(これもショートパスでの前進においては重要な要素だと個人的には思う)、相手のプレスの逆を取るためのトライができていた。

今の川崎はおそらくこの矢印の話を相当意識しているのではないかなと思う。わかりやすいのは高い位置における脇坂。多分、プレスに向かってくる相手に方向にパスを出すことを狙っていると思う。チャンスになった15分のマルシーニョの抜け出しをお膳立てしたシーンが一例となる。

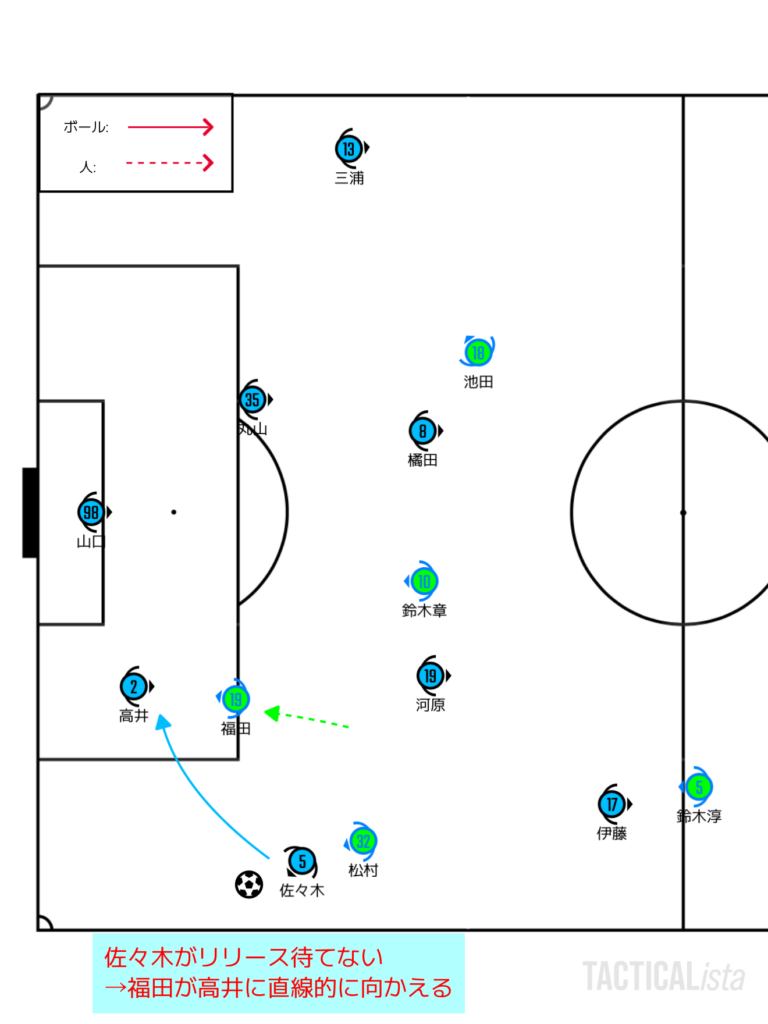

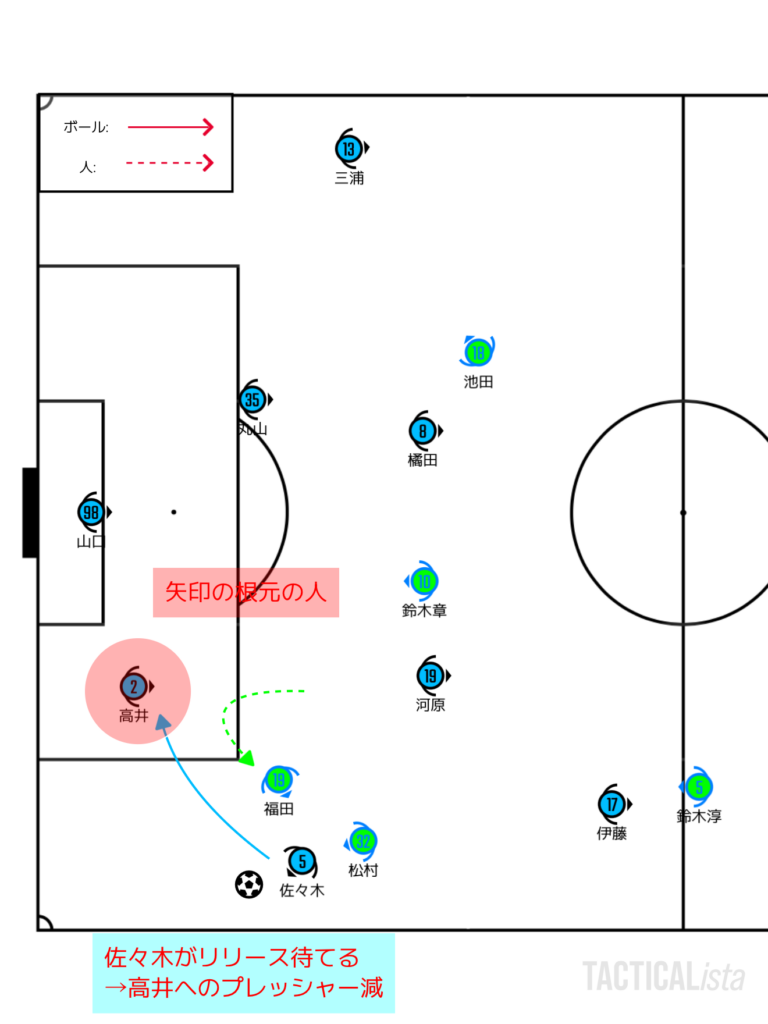

こちらはどこまで状況を認知できていたかはわからないが、プレス回避における20:30の佐々木も同じ。佐々木のバックパスのリリース早かったら高井は福田のプレスの餌食になっていたはず。

結果的にかもしれないが、福田のプレスの矢印が自分に向いたタイミングでリリースしたことで動かなかった高井が「矢印の根元の人」になっている。

ショートパスで繋ぐという意味では同じに取られることもあるかもしれないけども、相手の動きを見て利用する点で今の川崎の保持は大島じゃなきゃクリアできないような狭いスペースでのコントロールは必要とされていないように思える。チームを持続的に強くするためには非常に重要な要素であるし、ここの意識が見えればスペースレスの押し込んだフェーズでもチャンスを作ることができる。

川崎はポゼッションからの押し込みは問題なくできていた。ただ、ポゼッション型として圧倒的な支配力を見せるためにはボールを奪い返すという工程をクリアする必要がある。前半にワンサイドゲームに持ち込むことができなかったのは湘南のハイプレス外しも機能していたからだ。

主役となっていたのは鈴木淳之介。3分に低い位置からのキャリーで山田のプレスを外し、対角のWBへの展開でボールを逃している。鈴木の攻撃参加は非常に効果的。川崎は高い位置から強引に捕まえることは諦めるようになり、10分には4-4-2から脇坂が中盤の数を合わせる4-2-3-1にシフトした。言い換えれば後方からのキャリーで湘南は川崎のハイプレスを撃退したということになる。

押し込まれるケースはあった川崎だが、自陣での防衛はほぼ完璧。SH、SB、CHが味方に指示を出しながら、出ていく出ていかないを都度判断し、湘南のボックスへのニアサイドへの侵入を防いでいた。

もう1つ湘南を抑える上で重要な要素はファーサイドのクロスへの対応。川崎は逆サイドの守備者が絞りながら食い気味にクロスにアプローチすることで、相手に前に入られることを許さなかった。ニア封じとファーのクロス対応の2つの精度は非常に高く、湘南は相当ゴールまでが遠く感じたことだろう。

それだけでなく、鈴木淳之介のいない湘南の右サイドには前からのプレスに行くシーンも。1人がプレスに動くアクションに味方が連動するという点を実現することで、限定的なプレスの機会を川崎はうまく機能させていたと思う。ローブロックの守備構築とハイプレスでの追従という二面での高い守備を実現できたのは高い運動量と優れた読みを両立させた河原と橘田のCHの仕事によるところが大きい。

湘南の保持は押し込みながら左右に揺さぶるよりも2トップの機動力を活かしたファストブレイクにシフトした方が可能性を感じた。30分の池田のシュートシーンや16分の三浦に警告を出したシーンなど、2トップが縦に重なる動きを作って川崎のDFの移動を促しながら、スピード勝負に持ち込む形。2トップ+もう1人くらいの少人数構成で縦に鋭い攻撃であれば、川崎をそれなりに脅かすことができていた。

だが、この動きを誘発するためのボール奪取のポイントを湘南が見つけられなかったのも確か。川崎が悪い形での攻撃の受け方が少なく済んだのは広く使って押し下げるポゼッションの方針の賜物だろう。

脇坂とマルシーニョが牽引した主導権

後半も早々に湘南は縦に奥行きを使う2トップによってチャンスメイク。しかし、ここは川崎の予測が上回る。抜け出しかけたのように見えた福田だが、縦一本の選択肢に絞られていることを察知してスライドした丸山が素晴らしい仕事をした。

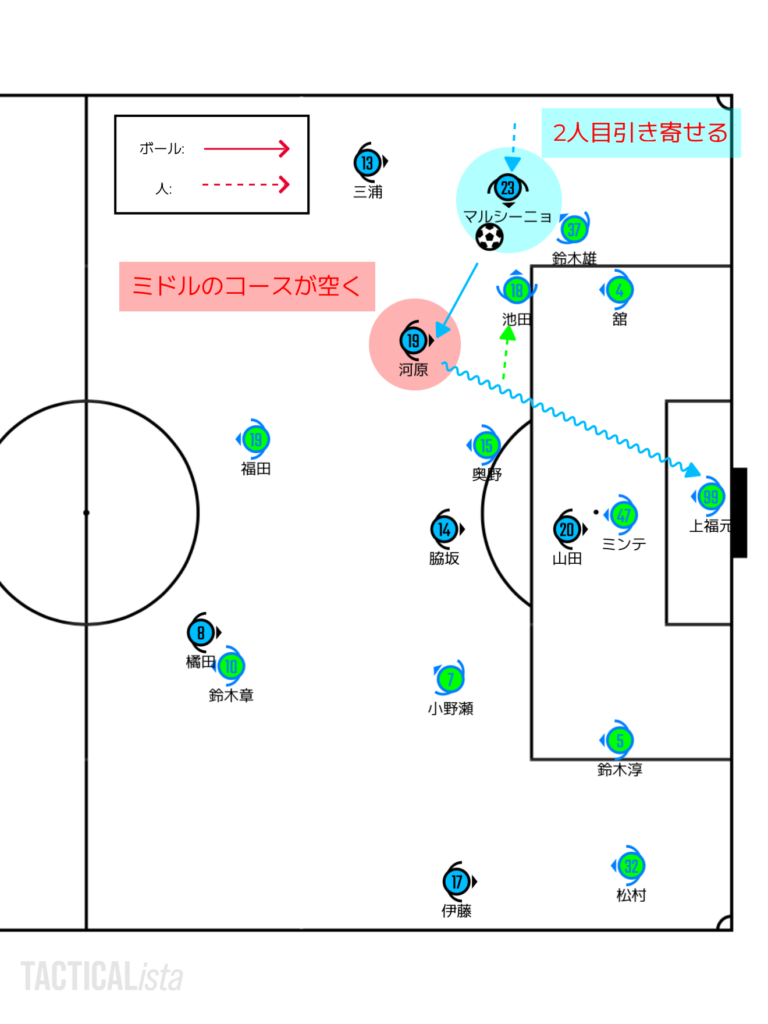

ピンチの芽を摘んだ川崎は直後に先制点をゲット。まさしく、相手の逆を取るパス交換から中盤を横断することに成功。マルシーニョと河原の主導で左サイド側から湘南のDFを破ると混戦を脇坂が押し込みゴール。スペースレスな状態からどのようにゴールまでの道を作るか?をきっちり考えた故のゴールと言っていいだろう。

このゴールで川崎のポゼッションがかなり優勢になっていく。重要な働きを見せたのは脇坂とマルシーニョの2人。前半もそうだったが、脇坂に中盤で前に向かれると湘南からすれば左右に揺さぶられることは不可避。失点以降、湘南は脇坂を捕まられないケースが増えたため、高い位置でボールを奪い返したい意思とは裏腹に自陣への撤退を余儀なくさせられる。

マルシーニョは左の大外でのタメの効かせ方が明らかにうまくなっていた。今まではスピードに乗った状態で受けないとどうしようもないという印象だったが、この試合においては加速できない状況では無理に突撃はせずにスローダウン。味方の攻め上がる場面を作る冷静さがあった。

いざ仕掛ける際にも、マークの2枚目を引き付けるところまで踏ん張り、マイナス方向のバイタルに構える選手をフリーにするアクションが非常に効いていた。2人まで待てれば、大体はバイタルで構えている選手にミドルシュートのスペースが空く。

この試合でバイタルからのミドルシュートのチャンスが多かったのはこうしたサイドのタメの貢献が大きい。ちなみに途中交代で入った宮城も全く同じ形から味方にスペースメイクしていたので、長谷部監督がWGに求めている動きの1つなのかもしれない。

70分になると湘南はフレッシュにしたWBなどサイドを起点とした攻め込みから押し返す時間帯を作る。川崎はボールの雲行きが見えていることもあり、オフザボールの活発な湘南の動き出しに後手に回ることはほぼなかった。押し込まれる状態でこれだけ安心感を持って守備を見ていられるのは歴代の川崎の試合にもあまりなかったレベルだと思う。交代で入った家長、宮城といった攻撃的な選手も自陣のPA内で守備の貢献を怠らないなど、チーム全体への意識の浸透が感じられたのもポジティブだ。

もう1つ、この試合の川崎の素晴らしかった点は低い位置で守れるからそれに甘んじるのではなく、陣地回復や高い位置からの守備も隙あらば差し込んだという点。多分、この意識がなければACLのファイナルステージではジリ貧になるだけだと思うし、この試合の宮城の2点目は生まれなかった。

ギアアップ、見事な試合コントロールで湘南を上回った川崎。これで今季初のリーグ戦連勝。順位も3位に上がることとなった。

あとがき

前半は無得点、後半に複数得点というのはいつもと同じ光景ではあるが、相手をどう動かすかの矢印づけとか、相手の攻撃に対する読みを怠らないという点では明確にこれまでの試合とは一線を画す出来だったと思う。たとえば、多摩川クラシコで俵積田の決定機を呼んだような20分までの非保持のミスマッチを起因とした被決定機はこの試合には存在しなかった。

そういう意味ではこの試合は今季最高の出来だと思うし、特にローブロックの守備の完成度に関しては自分が見てきた川崎の中でも指折りではないか。オールタイム・ベストバウトのアルバムが発売されるのであれば、この試合はノミネートされる可能性が十分にあると思う。派手さやストーリー性は乗っていないかもしれないけども、それだけ1つ1つのプレーが丁寧で相手を上回っていた。個人的には湘南が悪いプレーをしていたとは思わないので、相手にも不足はなかったと思う。

もっとも、迫る過密なスケジュールはこうしたパフォーマンスを常時保証してくれないのも確か。それでも次の試合まではファンは自分のチームを誇り高く思える90分となったことだろう。

試合結果

2025.4.2

J1リーグ

第8節

川崎フロンターレ 2-0 湘南ベルマーレ

U-vanceとどろきスタジアム by Fujitsu

【得点者】

川崎:50‘ 脇坂泰斗, 90+2′(PK) 宮城天

主審:今村義朗