プレビュー記事

レビュー

内外のバランスがいい前進

四方をサウジアラビアサポーターに囲まれたACLのファイナルから約1週間。舞台を日本に移し、同じく熱気溢れる満員の観客に囲まれて迎えるのは鹿島との国立決戦。完全アウェイだった先週とは異なり、今週は多くの国内の川崎サポーターの声が届く環境での大一番となった。

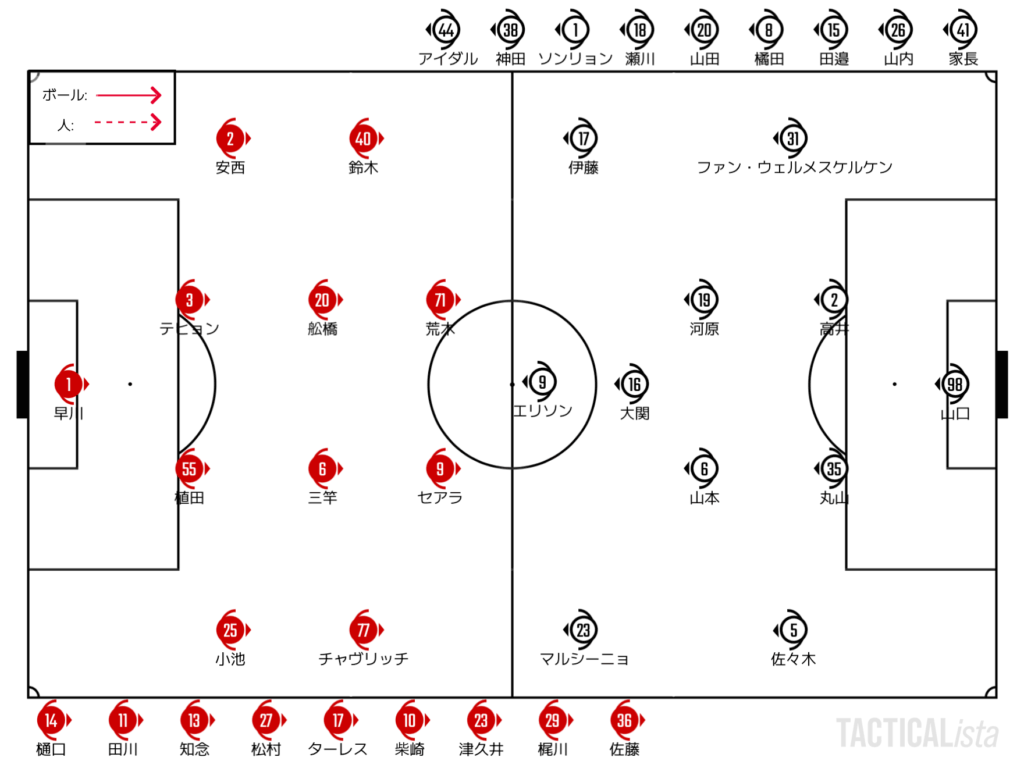

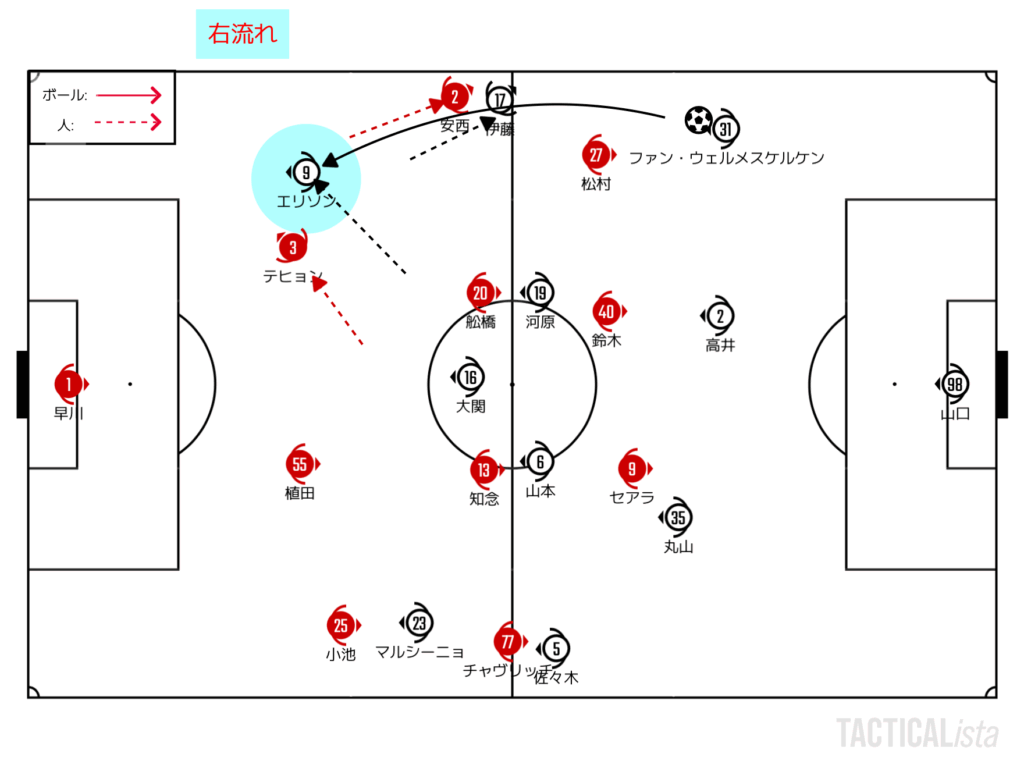

鹿島のビルドアップは2CB-2CHの4枚が基本線。プレビューで書いたように試合によってはLSBの安西が絞って中央でパスの起点となることが多いのだが、この日は大外での仕事に終始。おそらくは左サイドやや絞り目で降りてポストする鈴木を大外から追い越す役割を託されたのだろう。逆サイドのSBである小池がゲームメイクを任せられるキャラクターであることも大外フォーカスとなった材料かもしれない。

鹿島のビルドアップに対して、まずは川崎はきっちりとサイドにスライドすることでスペースを消して対応できたように思う。右サイドに顔を出した荒木を潰した山本から川崎はカウンターを発動。エリソンと大関を主体にシュートまで持ち込む。このシーンのようにサイドに圧縮しつつ、降りる選手を潰しながらカウンターに移行することができていた。鹿島で降りる選手として厄介なのはいうまでもなく鈴木だが、川崎は特定のマーカーをつけずにゾーンによって受け渡しながら鈴木の下がるアクションを潰していた。

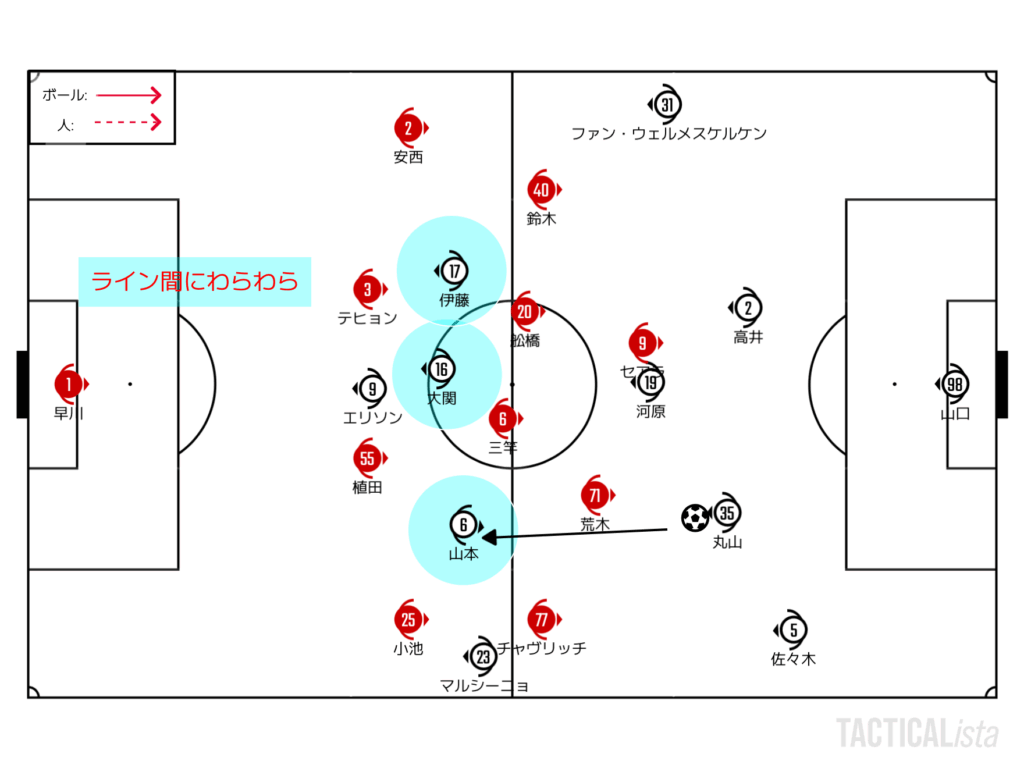

川崎のビルドアップも基本的には陣形を大きく動かさないものが多かった。特徴としては、CHの片方が鹿島のMF-DFのライン間に侵入していたことだろう。鹿島のプレスは4-4-2でコンパクトではあるが、川崎のCBにプレッシャーをかけるものではなかったので、CHはある程度後方はDFラインに任せつつ高い位置を取ろうということになったのだろう。

CHの片方にトップ下の大関(彼は一度ブロックの外に出てボールを触ってから中に入るパターンが多かった)、さらには右のSHの伊藤も絞り気味のポジションを取ることが多い川崎。人数を多くライン間に入れ込んでいるので、鹿島がライン間を人についていくことで管理しようとすると、5:30の山本のようにCH脇に入り込んだ選手を逃すこととなる。この場面ではブロックの手前で伊藤がドリブルをすることでCHの矢印を集めたことで山本がフリーになっているので、ぜひ映像を確認してほしい。

特に効いていたのは右のハーフスペースに入り込んだ河原。レイオフ活用、トランジッションなどさまざまな形から河原は高い位置でボールを受けながらボックスに迫っていく。高い位置に立つ河原は残り1/3の仕上げのきっかけを作る役割を見事に果たしていた。

仮に鹿島がライン間を警戒してスペースを圧縮する縦横がコンパクトな4-4-2とした場合、川崎は対角パスから4-4-2ブロックを外に回すことで進撃。内と外バランスよく攻撃を仕掛けていくことで川崎は鹿島のボックス攻略に挑む。

スコアを動かしたのはセットプレー。マンツーとゾーンを併用する鹿島の守備に対して、ニアのストーン役に先んじてボールを触った佐々木のゴールで川崎が先制ゴールを決めた。

深追いプレスの妥当性

ゴールを決めた川崎は以降も得点の可能性が高いチャンスメイク。CKを跳ね返したところからのカウンターでマルシーニョが決定機を迎える。その直後には先に挙げたライン間に侵入する河原からの流れで大関がシュートチャンス。しかし、前者は早川のファインセーブ、後者はシュートが枠外に外れることで追加点にはならない。

一方的な川崎支配の潮目が変わったのは20分手前だろう。少しずつ鹿島は前進のルートを見出せるようになった。1つ目は左サイドの鈴木のポストが収まる形。序盤は潰されていた形から少しずつフリーで味方に落とせるシーンが出てくるようになった。

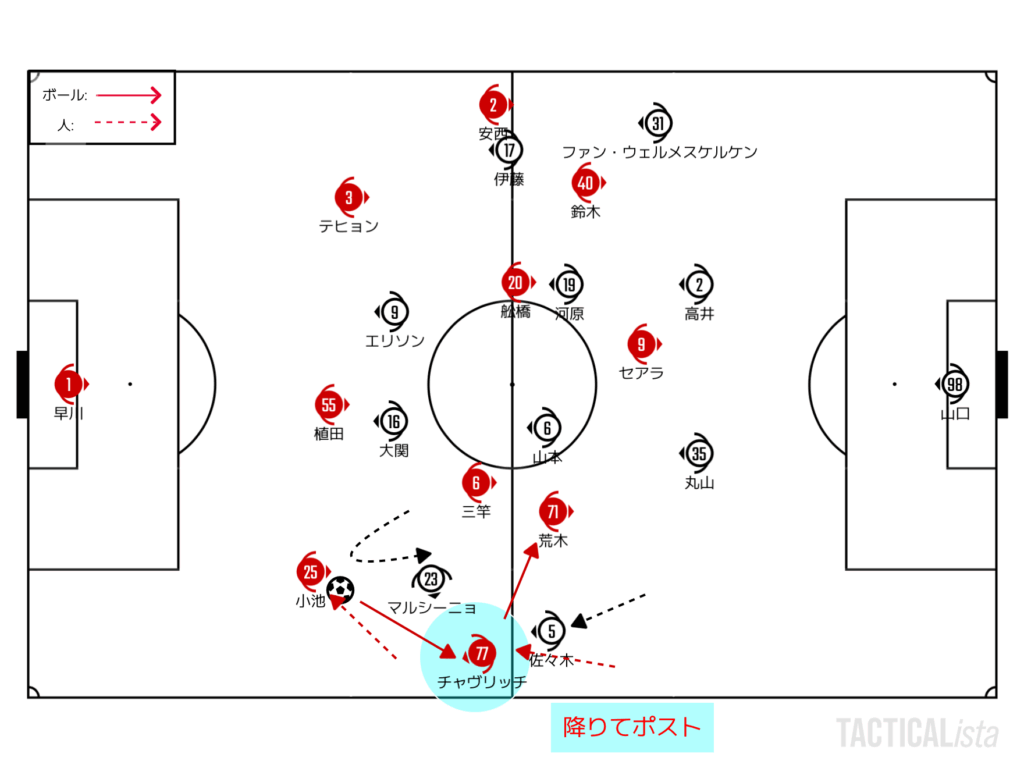

2つ目は右のチャヴリッチを起点とした動き。小池がやや引いた位置でビルドアップに参加する分、チャヴリッチが低い位置の大外でボールを引き取りに行く。マルシーニョの背後に侵入してきた味方を浮かせる形である。

このチャヴリッチは非常に厄介な存在。ポストの頻度は鈴木の方が高いが、精度は体感的にはチャヴリッチの方が高かったように思う。

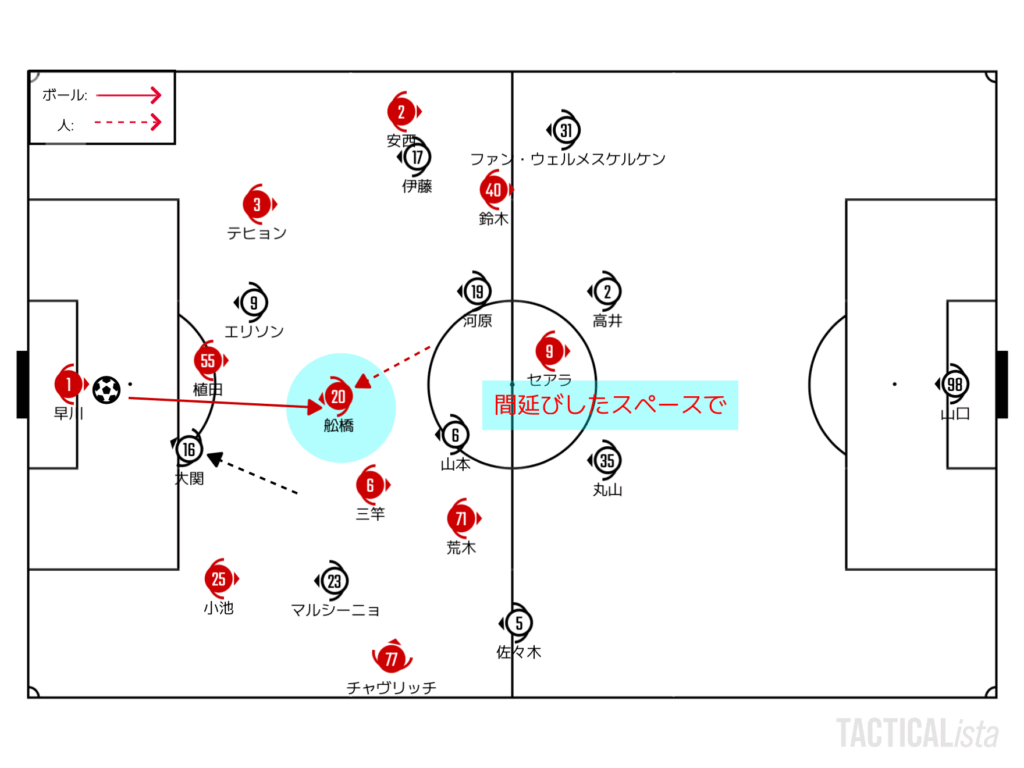

3つ目のルートは早川を絡めたビルドアップ。大関やエリソンを手前まで引き付けることで、コンパクトに維持されていた川崎のFW-MF間のスペースを広げるために自陣側に縦の奥行きを作ることでCHが前を向く形を作るイメージだ。

いずれの形も中央で前を向くレシーバーを作るためのアクション。レシーバーとして存在感を発揮していたのは舩橋。中盤に穴を開けた状態で彼が前を向くことができると、鹿島はここから背後やワイドへの展開から敵陣深くまで入り込むことができる。

鹿島は前進のルートを見つけることができていたが、川崎に対して支配的な状況を作り出したかと言われると微妙なところ。中央に穴を開ける手順を丁寧に踏まずに、安易に後方から背後を狙うボールに関してはこの試合の川崎は滅法強かった。

特に佐々木は奪った後のプレー選択が非常に正確。プレーを切るにせよ、つなぐにせよ鹿島に二次攻撃を許さない。余談だが、鹿島のDFの背後のボールに対応しながらのクリアは川崎に結構拾われていた。それも込みで川崎が背後を狙っている感があった。

鈴木の降りるアクションも百発百中ではなく川崎のカウンターの起点になっていた。自陣の深い位置に押し下げられる機会は増えた川崎だったが、ライン間でボールを引き取った伊藤のドリブルによる陣地回復が冴え渡っていた。

しかしながら、仕上げのところには少し甘さがあった川崎。39分の佐々木の折り返しに誰も合わせる選手がいなかったように、フィニッシャーがどこに入ってくるのかの共有や、ホルダーのプレー方向と周囲の選手の動きがノッキングしてしまうなど、細かいところでオープンなシュートが打ちきれなかった。

機会的には劣勢だった鹿島だったが、前半終了間際に同点ゴールをゲット。クロスの跳ね返りのミドルを押し込んだ舩橋が試合を振り出しに戻す。

ゴールに近いところから振り返ると、まずは山口の飛び出しのところ。第一印象的には触って欲しいと思ったが、回転と軌道的には少し厳しいかもしれない。となると、ステイしてきっちり丸山に競り合いにフォーカスしてもらうこと、ゴールマウスをフィールドプレイヤーにケアさせず、大関が交わされた後のフォローに素早く寄せられる選手がいれば、違ったかもしれない。

もっと前の場面を見れば伊藤、大関、山本の深追いが微妙なところ。伊藤は早川に対して右足側からプレッシャーをかけているが、ベースポジションを踏襲するのであれば、そちらのサイドにいるべきなのは伊藤。伊藤のいる方向に追い込む役が伊藤となれば、追い込んだ際に何もないのは自明。仮にこれが逆足側からのプレスだったら、GKへの深追いプレスの意味合いも変わってきたように思える。

また、山本に関してはこの場面の前から出ていったところをすれ違って前に進まれるシーンが多発していた。ゴールに近いところにより直接原因と言えそうな場面はいくつかある分、失点に直結したとは言えないが、鹿島の前進を促してしまう、プレスになってしまったかなという印象だ。

失点か?シュートチャンスか?

ともにハイプレスへの意識の高さが目立った後半。川崎は左サイドから攻め立てるスタート。しかしながら、パスを繋いだ先のマルシーニョのプレーが味方と合わなかったり、あるいは山本のFKが一番手前の壁に引っかかったりなどイマイチ流れに乗り切れない。特に後者は状況によっては、山東泰山戦の脇坂のCKのような悲劇を呼んでいてもおかしくはなかった。

低い位置からの前進ももう一歩。細かいところではあるが、50:20の大関の下げるプレーは勿体無い。左足であれば逆サイドの山本にパスをつけることができた場面。2人のマーカーの間に一発でパスを通せれば、左サイドはかなり景色が良かったはず。この場面では佐々木の豪快なミドルが一連の最後のプレーとなったが、よりマークが甘くゴールが近い位置で打てた可能性はある。

右サイドでは伊藤が下がってボールを受けるアクションをすることで対面の安西を釣り出し、エリソンが右サイドに走り込む形もプレス回避の形としては機能。エリソンがテヒョンに勝てそうだったこと、すでに前半で警告を受けている関係からか後半のマークがルーズだったことを踏まえても効果的ではあった。だが、エリソンは60~70分くらいにはボールを受けた後のプレー判断の精度が落ちてきたので、効果的だったのは立ち上がりに限った話かもしれない。

立ち上がりは押し下げられていた鹿島だったが、ボックス内のブロック守備は間に合っていた印象。右サイドできっちりプレスバックをするチャヴリッチは求められていることをきっちりとやっていたし、自陣からドリブルで脱出した小池の存在感も際立っていた。

川崎はメンバー交代を敢行。大関から山内への交代で前線の活性化を図る。鹿島も負傷したレオ・セアラから田川のリレーを余儀なくされた形だ。代わった前線の守備を探るように鹿島は右サイド後方を中心のパスワークから穴を探していく。

立ち上がりは高い位置でのボール奪取を成功させるなど悪くはなかったが、前線の守備の綻びが見えたところから鹿島に逆転を許してしまうことに。鹿島は右に立ったチャヴリッチの素晴らしい落としを起点として、後半はトップに移動することで右サイドを主戦場としていた鈴木のラストパスから田川の抜け出しで逆転。この試合初めてのリードを奪う。

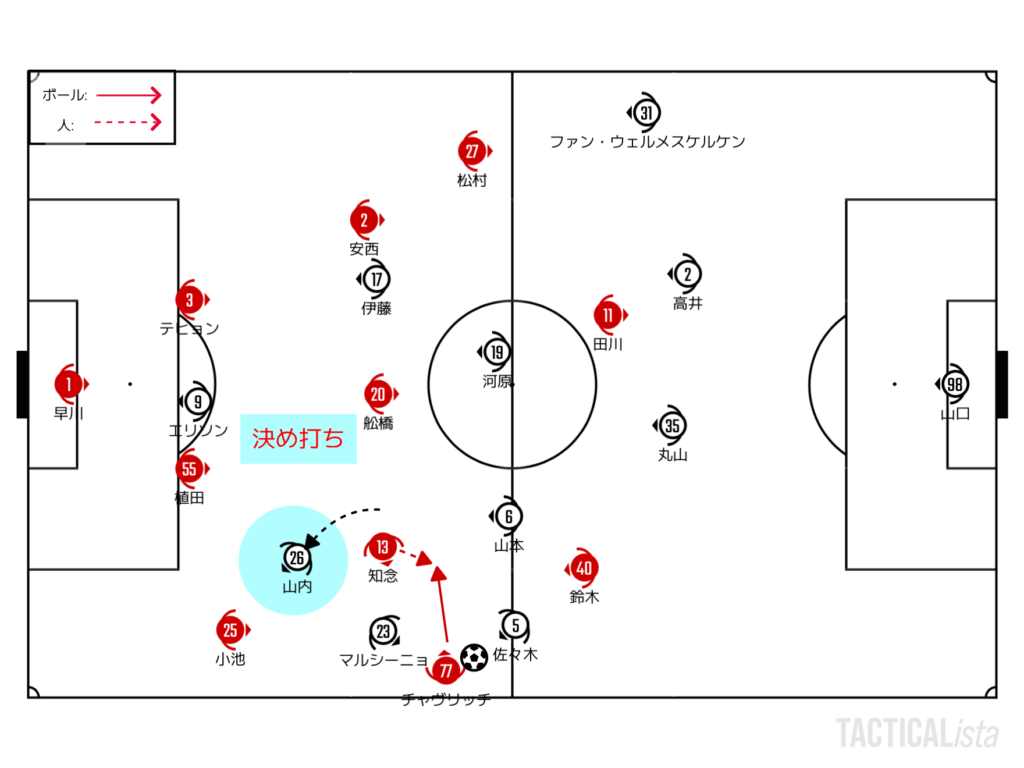

川崎目線で見ると、失点のきっかけとなるのは川崎から見て左サイド側のチャヴリッチに対する守備。ダブルチームに向かったマルシーニョはマイナス、佐々木はプラス方向にマークをつけていたので、事実上チャヴリッチのパスコースの選択肢は真横の知念一択。

山内はここを空けてしまった。おそらくはマルシーニョの守備で真横は切れているという判断で山内は小池に追い出す形で前プレのスイッチを入れに行ったのだろう。ただ、ここは軽率な判断だったと言わざるを得ない。横はきっちりと潰して同サイドから脱出を許さないのがベターだ。

この試合頭の2:10のシーンでは山内の立場となった山本がきっちりとチャヴリッチのレシーブ役を潰すことでカウンターのチャンスを生み出していく。少し短絡的ではあるかもしれないが、きっちりとサイドを封鎖すれば川崎のシュートシーンまで持ち込めるはずだったボール奪取の形が、1つの判断のミスで鹿島のゴールにつながってしまったというのはなかなか重たい。

後方の守備ブロックではやはり山口の飛び出しの遅さは指摘せざるを得ないだろう。前半のレオ・セアラへの抜け出しへの対応や1失点目の被りがどこまで影響しているかはわからないが、田川がシュートをミートしている場所を考えれば、遅れさえしなければ問題なく飛び出してケアはできたように思う。

丸山のカバー範囲の狭さも少し気になる。この位置、このラインの駆け引きの仕方であっさりと背後を取られてしまうとなかなか辛いものがある。失点シーンの対応は仕方ないとしても、終盤の松村の独走への対応は出ていった上に一発で内外を入れ替わられるという最悪な対応。コンディションの話もあるのかもしれないが、どちらかというと苦手なところを押し付けられたなという感想の方が先に来る。

鹿島は津久井の投入で重心を下げた感。机の上での布陣では小池がSHの4バックキープのように見えたが、知念や松村は機を見て配置を下げていたので実際は5バックと同じくらいのノリでボックス内に守備者がいた。84分に小池の列を落として、逆サイドに松村を置いたところで明確な5バックの整理が完了したのだろう。もしかすると、テヒョンの治療の時間を使って整理したのかもしれない。

空中戦の強いチームがボックス内を固めるという苦しい展開となった川崎。ファーサイドに競りかける山田、神田といった川崎のCFの空中戦の強度はとりあえず入れる!という方向で進めるかは微妙なところ。かといってアウトサイドからの突っかけるアクションは限定的で相手のブロックを動かし切ることができず。引いて受けるという形を前線のキープ力をクッションとしてやりきられてしまった。

ACL-E再開初戦は逆転負け。国立での大一番は鹿島に軍配が上がった。

あとがき

ACL-Eで学んだことは強いチームは1つの細かいミスを見逃してはくれないということ。川崎の選手のコメントを見ても、鹿島に試合の主導権を終始握られたという感覚はなかったが、逆に言えばそれでも川崎は負けてしまっている。1失点目でGKの届かないコースにシュートを打てる舩橋のクオリティや、2失点目の山内のミスを見逃してくれないパスワークなど、この試合の鹿島はいくつかのシーンを自分たちに最大限利益がある形で引き寄せた結果と言えるだろう。

逆に言えば、川崎はACL-Eでの教訓を活かせなかったということでもある。本文でも指摘したが、2失点目のプレーはプレー選択次第では川崎がカウンターでシュートまで持ち込んでいてもおかしくはないシーンだった。自軍のシュートと失点は天と地ほどの差がある。1つの局面を自分達の景色が良くなるように最善手を積み重ねていって、強いチームとの試合を制する川崎になってほしいところだ。

試合結果

2025.5.11

J1リーグ

第16節

鹿島アントラーズ 2-1 川崎フロンターレ

国立競技場

【得点者】

鹿島:45+1′ 舩橋佑, 65′ 田川亨介

川崎:7′ 佐々木旭

主審:中村太