プレビュー記事

レビュー

2連続の狙い通りの形から先制点に

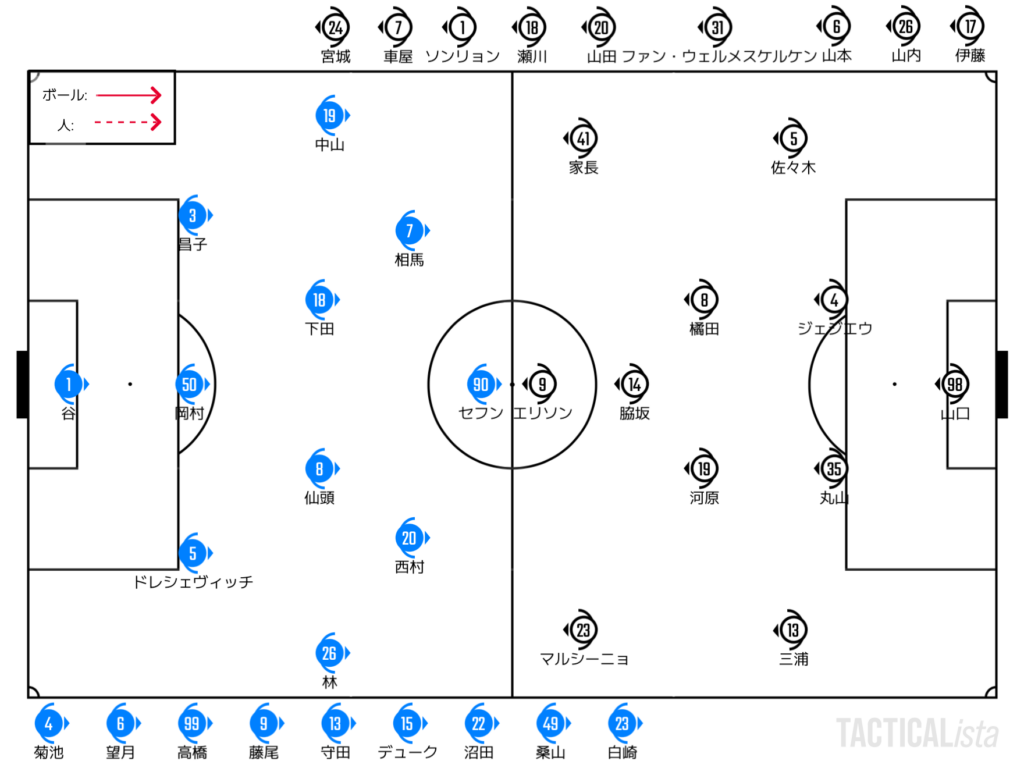

過酷なリーグ7連戦は3つ目に突入。関東4連戦の3つ目に当たる今節は野津田での町田との一戦である。

互いに3戦連続のスターターとなる選手も少なくない両チーム。そうした中で川崎は前からのプレスで押し込みつつ、左右に振ってクロスまで持って行くというエネルギッシュなスタートを切る。

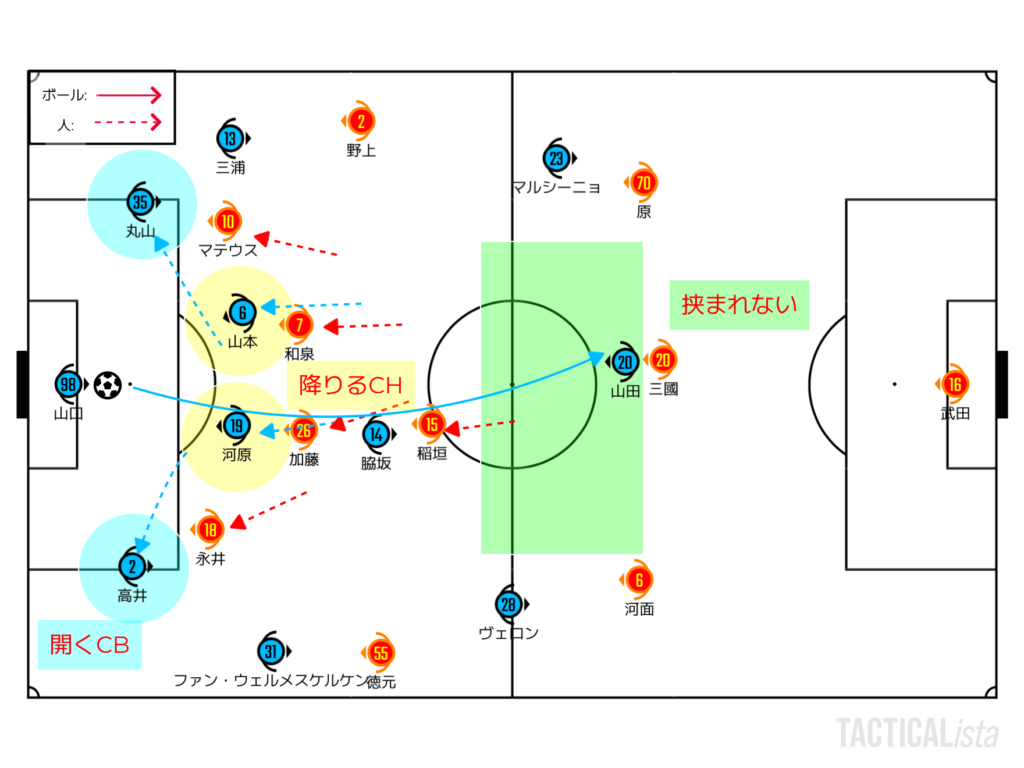

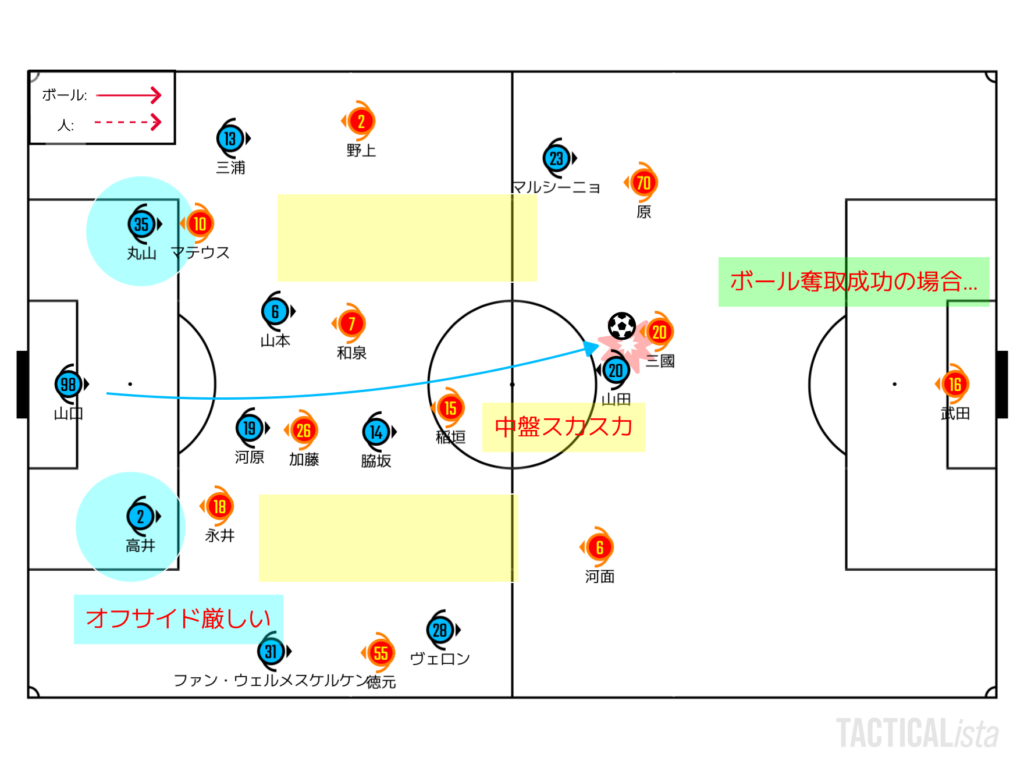

前から捕まえに来る町田に対して、川崎の自陣からのビルドアップはDFラインがフラット。やたらとこの形で相手を引き寄せるロングボールが気に入っている川崎だが、今節もこの形を採用した。

開幕から指摘しているが、この形のメリットはプレス志向の強いチーム相手だと、相手の中盤を引き寄せることが出来るため、CFへのロングボールが挟まれにくいことにある。画像を新しく作るのが面倒なので名古屋戦のものを拝借しているが、大体町田相手でも状況は同じだ。

要は前線に対してボールが収まりやすい状況を作ることが目標。その一方で、仮に前線がボールを収めることが出来ないと、主にオフサイドを取ることが出来ないという観点で大変なことになりやすい。

そういう意味ではエリソン、家長というロングキックのターゲットはこの試合では最低限の働きを見せていた。また、川崎は一度ボールを収めて改めて押し上げる際にはCBとSBが段差を付けながらパスコースを作っているため、おそらくは後方でフラットに4バックが並ぶ配置はGKからロングボールを蹴るとき限定なのだと思う。個人的にはリスクが先立っていてあまり好かないプランではあるが、町田相手にはそれなりの方向には転がっていたように思う。

ただ、川崎にとってクリティカルだったのは自陣からの保持での加速よりも敵陣からのボール奪取の方。16分の先制点はまさにプレビューで狙いとして書いた「降りる西村や相馬を狙い撃ちにしたハイプレス」である。この2つのボール奪取を果たしたのは河原(1つ目は木村主審が西村の邪魔を少ししていたが)。川崎は波状攻撃に成功すると、左サイドに攻撃を広げつつ、最後は三浦のオーバーラップから低弾道なクロスで仕上げにかかる。

このクロスを谷が処理しきれず、エリソンが詰めて先制。川崎はボール奪取からの理想的な人数のかけ方で一気に先制ゴールまでたどり着くこととなった。

家長起点のズレと佐々木の判断

町田の前半の保持はほぼ事前に試合を見たイメージの通りだったといっていいだろう。左サイドに流れるセフンのロングボールを中心に攻撃が左に偏重。相馬、中山、下田や仙頭といったCH陣がレーンを入れ替えながらギャップを作りに行く。

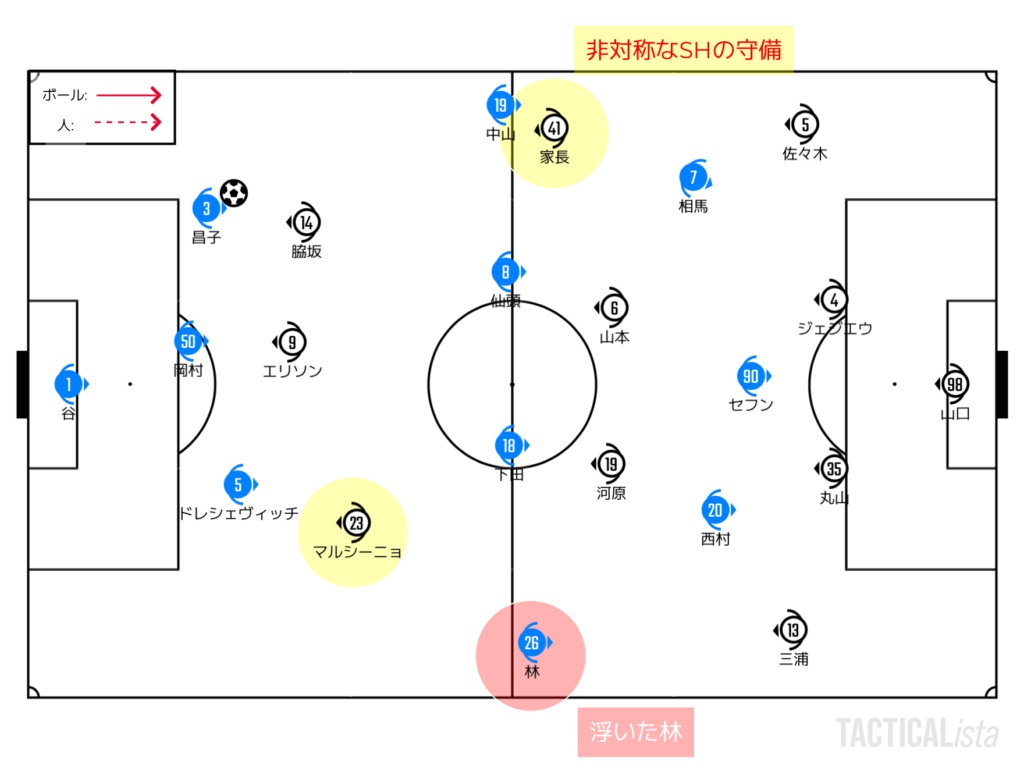

川崎はおそらく町田のこの左に偏重する攻め筋に対策を打っていたように思う。川崎の守備でいつもと異なっていたのは4-4-2の守備における左右のSHの役割だ。左のマルシーニョが3バックの一角であるドレシェヴィッチにプレスをかけに行く素振りを見せる一方で、右の家長は3バックの一角ではなくWBの中山が守備の基準点。要は変則的な4-3-3のような守り方を見せた。

川崎は常に前からプレッシャーをかけるわけではなく、特に中央のエリソンと脇坂は時折降りて受けようとするCHを警戒する素振りを見せていた。中盤のローテに絡む中山を基準点に設定した家長の役割も含めて、まずは中盤の勘所を抑えつつ、前プレスの色を残すためにマルシーニョはバックラインへのプレスを仕掛けるというのはいかにも長谷部監督らしいカラーだった。

しかし、盤面の話に限定すればこの形は懸念が残る。右の大外に張る林がどうやっても浮いてしまうこと。三浦が前にスライドする素振りはなかったので、林は基本的にはフリー。マルシーニョの背後を取ることが出来ればここから町田が前進することが出来る。

だが、この形は前半には特に問題にならなかった。なぜならば、町田にこの浮いた林を使う気がなかったから。この浮いた林よりも町田にとっては川崎が網を張っている左サイドの打開の方が可能性が高いということだろう。

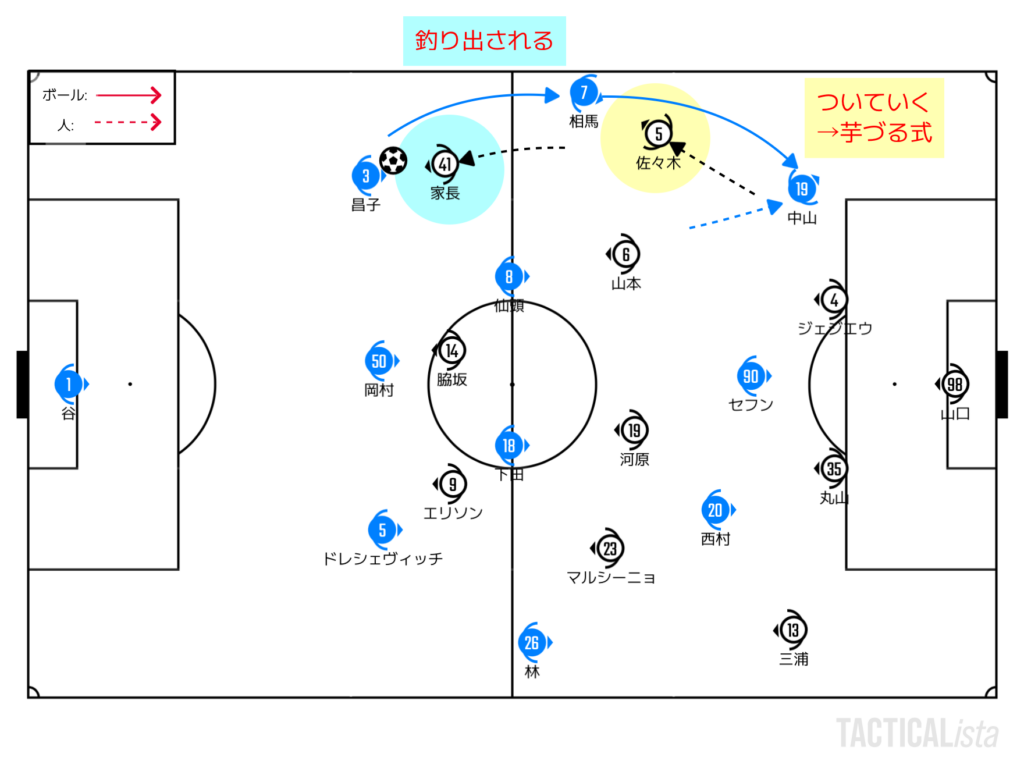

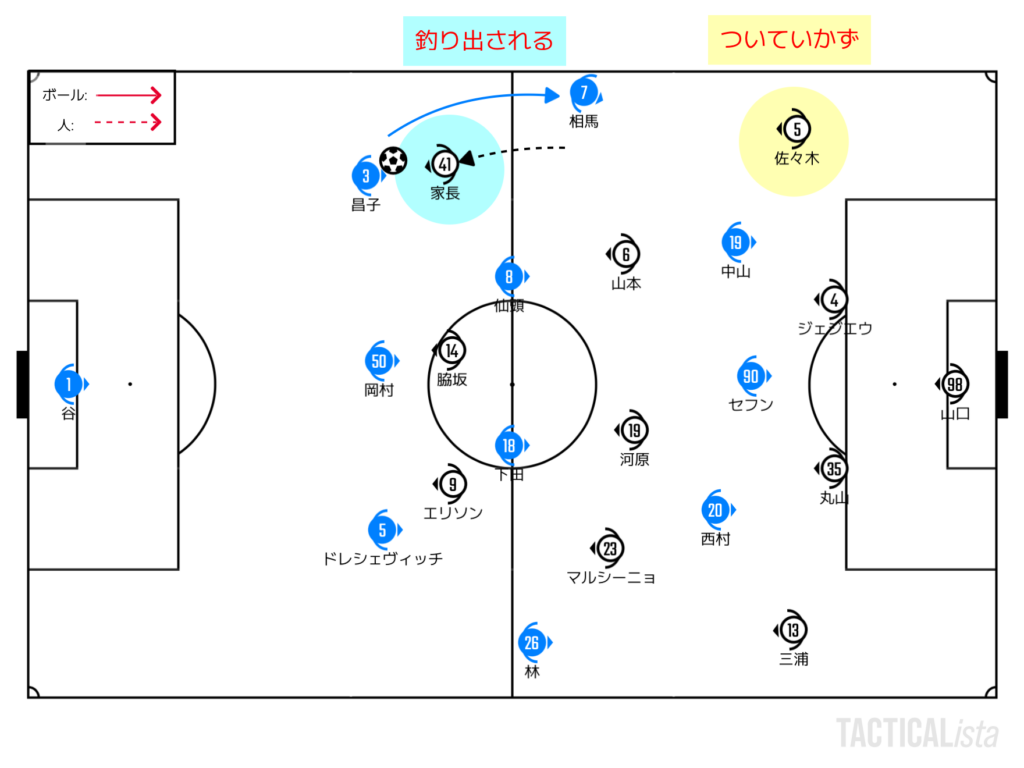

ただし、右サイドを使う「フリ」はした。右を使うフリをすればどのようなことが起こるかというと、マークがズレて中山を監視していた家長が1つ前に食いつくケースが出てくる。

このズレは町田の左サイドの崩しの起点となる。芋づる式に後方の佐々木を釣りだすことが出来れば、この背後のスペースから町田は侵入することが出来る。余談だが、今の川崎の守備がまずい場合で後退させられるケースの多くはこのようなSHの守備基準が定まらないパターン。FC東京戦の立ち上がりもまさしくこの形だった。

浮いた林を町田が使う気はないので、町田の保持からのアクションは左サイドにおいて(家長を釣りだしたところからの)ズレを作れるかどうかに集約されている。おそらく一番うまくいったのはオ・セフンが決定機を外した場面。ワンツーで相馬が佐々木を振り切ることで決定的なチャンスを作った。

逆に言えば、この場面以外に流れの中で決定機を作る場面は町田にはなかったように思う。ポイントになったのは従来の川崎スタイルと異なるスタンスを長谷部フロンターレが取ったこと。家長が釣りだされる場合、鬼木フロンターレ基準であれば上の図の佐々木の動きのようについていくアクションが間違いなく正になる。

しかし、44分の場面においては昌子に出て行く家長のアクションに佐々木は追従せずに相馬と距離を取って守ることを選択している。

セフンの決定機もそうだが、相馬は食いついてくる相手を剥がすことはできていた。だが、対面と距離のあるこの場面において相馬はスローダウンを選択。出て行って食いついて剥がされるのならば今度は見てみよう!という選択を佐々木はしたが、この場面ではこの選択は正解。ここから町田は新しいズレをつくるのに苦しんだ。鬼木フロンターレでは不正解となりそうな選択が長谷部フロンターレでは使われることがあることを示唆するシーンだった。

押しこむことが出来るが、アバウトさがある左サイドからの町田の仕上げ。しかしながら、川崎は町田の攻撃を受ける上で確実にダメージを受けていた。その1つはジェジエウの負傷。再三繰り返される町田の左サイド攻撃の対応中に負傷。町田の左サイド封鎖は可動範囲が広い河原とジェジエウによって支えられていた感があったので、この負傷は間違いなく痛い。

そして、もう1つは同点弾。町田は流れの中の崩しにおけるアバウトさを間埋めするセットプレーという武器を持っている。ロングスローによって町田は岡村のゴールを生み出した。

交代で入った車屋が触れなかったことが直接要因になるだろう。無理に触りに行くのではなく、単純に体だけ寄せて飛ぶのを妨害する形でもよかったかもしれない。

少し気になるのは車屋が佐々木を押しのけるようにボールに向かっていること。本来の岡村のマーカーである佐々木を押しのけてしまうと、そのあとのプレーで岡村のマークが外れるのは必然。岡村の目の前にボールが転がったのはアクシデンタルな要因があると思うが、岡村の目の前にボールが転がった時に彼が気持ちよく足を振れる状況だったのは車屋が佐々木を押しのけるようにボールに向かったことによる必然性がある。

こうしたロングスローには事故を引き起こすような狙いがある。今回のケースは車屋がまんまとその事故にハマった形になった。ボールに触りに行く姿勢は非常に重要なものだとは思うが、そのプロセスにおける自分の動きが与える影響はもっと意識しなければいけないだろう。

「最も優れた2人」が反撃の決め手に

同点で迎えた後半、両チームとも選手交代はなかった。だが、両チームともプランを変更して臨んだ。わかりやすいのは川崎だろう。車屋と丸山の左右を入れ替えて守備を組んでいる。シンプルにこの意図を読み解くのであれば、町田が多く攻撃をしてくる右サイド側により試合勘に優れている丸山を置こうというのが狙いと推察する。

一方の町田の変更は右サイドからの攻め筋を増やすこと。さらに付け加えるのであれば「浮いた林」を使うことである。谷からのロングボールのターゲットに林が追加されたことが変化となる。

前半と同じノリで川崎が守るのであれば、林のマーカーは特に設定されていない。使わない場所だったので設定していなくても困ることはなかった。ただ、使われるとなると話は変わる。前に出て行ったマルシーニョがプレスバックをすることで対応することになるだろう。こうなると川崎の左の守備の基準はあいまいに。

さらには西村と相馬がセットで流れてくる場面や、セフンが右によるプレーを増やすなど後半の町田は明らかに前半に使わなかった右サイドを使う意識を見せていた。川崎からすると、そもそも守備の基準を設定していない+後方には連携面で不安がある車屋がいるということでこちらのサイドの守備は後手に回ることに。よりによって、丸山を逆に飛ばしてしまったことが裏目に出たように見えた。後半頭の駆け引きは町田が得をしたというのが個人的な見立てだ。

町田の追加点は右に流れた相馬が前を向いたところから。この場面でも三浦の周辺には浮いた林がいた。彼がいなければ三浦は相馬にフォーカスできたため、前を向く前に捕まえることが出来たかもしれない。

1on1になった相馬と三浦のデュエルは明確に相馬が勝利。おそらく、川崎ファンからの好感度的な話をすれば最悪だったであろう相馬だが、プレー面においては局面で質の高さを見せるなど明らかに自らが代表クラスであることを証明したと思う。西村へのクロスはタイミング、軌道共に抜群だった。

インサイドでは丸山と佐々木のマークの受け渡しがうまくいかず、丸山が西村に前に入られてしまった。丸山は基本的には今季いいパフォーマンスをしていると思うが、こういう瞬間的に体が動くか?みたいな分野は彼があまり得意としていないところ。インサイドの駆け引きでも町田の攻撃陣が川崎の守備陣を上回ったシーンとなった。

勢いに乗りたい町田は前からのプレスを継続して仕掛けていく。川崎は町田のプレスをあまり苦にしていなかった。特にCHの前後の間延びしたスペースを中盤に下がった脇坂が使うことで町田を左右に揺さぶる。

トランジッションにおいてもエリソンとマルシーニョを使いながら速攻を操る脇坂は川崎のスピードアップに欠かせない存在。クロスとCKをやたらとニアにぶち当てること以外は今季の脇坂は手放しで賞賛できる。

だが、徐々にカウンターや繋ぎの局面で川崎はミスが出てくるように。本来であれば60分付近で交代を敢行したいところだっただろうが、橘田とジェジエウという前半に2人の負傷者を出してしまったことを踏まえると、交代を70分まで引き延ばすのは致し方ないことだと思う。

交代によって川崎は強度が復活。特に右サイドのトランジッションで相手を上回り、こちらのサイドの即時奪回から攻撃を構築できるようになった。できれば伊藤にはもう少し幅を取ってほしい場面もあったが、すぐに守備に切り替える速さは交代選手のブースト感が溢れていた。

そして、追加点はその強度面が差を分けたもの。敵陣に押し込む川崎の攻撃を仕上げたのは河原。動けなかった仙頭を出し抜いてボールを拾うとそのまま左足を一閃。見事なミドルで同点ゴールをもたらす。

中盤でのデュエルと瞬間的なリアクションでマイボールになるかが決まるシビアな試合において、仙頭のこのプレーはミスに分類していいレベルだろう。逆に言えば、脇坂と河原は瞬間的なリアクションでマイボールにするという点ではこの試合において最も優れた2人だった。

勢いに乗る川崎は以降もボックスに迫る時間を増やしていく。左サイドの宮城へのロングボールは意外だったかもしれないが、相手のバックラインを見渡す限り一番空中戦で楽に戦えるのは林だろうから、そういう意味では宮城をターゲットにするのはクロスにおいてもロングボールにおいても妥当なようにも思える。

町田は後半に車屋をターゲットに定めてボールを収めていたセフンが退いて以降、なかなかお手軽なチャンスを作ることができず。セフンに代わった桑山を始めとして決定的なチャンスを作れた頻度は低くなった。三浦のDOGSO疑惑は町田視点では惜しかった(コンタクトだけで言えば個人的には退場だと思う)が、おそらく抜け出した林はオフサイドだった。

終盤は勢いに乗った川崎だったが、最後に体を投げ出すことでタフさを見せた岡村と昌子を始めとする町田の守備陣を前に3点目を奪えず。試合は2-2の引き分けに終わった。

あとがき

基本的にはできることはやった試合だと思う。後半頭の奇襲は想定外だったと思うし、そこの劣勢をスコアに結びつけられたのは痛恨ではあったが、試合全体を見ればそれをリカバリーしてお釣りが来る内容は見せられたのかなとは思う。

長谷部監督は「難しくなかった」とコメントしているが、やはり負傷者で代わった2人は枠的な話でも質的な話でも難しい影を落としていたと思う。特にジェジエウに代わった車屋は本人のコメントにもあるように「対応に問題があった」ように感じる。

2人の負傷は非常に残念だし心苦しい。しかしながら、こういった負傷は過密日程に立ち向かう中で起きる可能性が上がっている部分でもある。もちろん、ないに越したことはないけども。いかにダメージを少なく、結果を積み上げて行けるかは非常に難しい仕事ではあると思うが、長谷部監督やコーチ陣の仕事に期待したい。

試合結果

2025.4.6

J1リーグ

第9節

FC町田ゼルビア 2-2 川崎フロンターレ

町田GIONスタジアム

【得点者】

町田:34‘ 岡村大八, 53’ 西村拓真

川崎:16‘ エリソン, 73’ 河原創

主審:木村博之