Fixture

明治安田 J1リーグ 第26節

2025.8.16

アルビレックス新潟(20位/4勝7分14敗/勝ち点19/得点25/失点44)

×

川崎フロンターレ(8位/10勝8分7敗/勝ち点38/得点40/失点31)

@デンカビッグスワンスタジアム

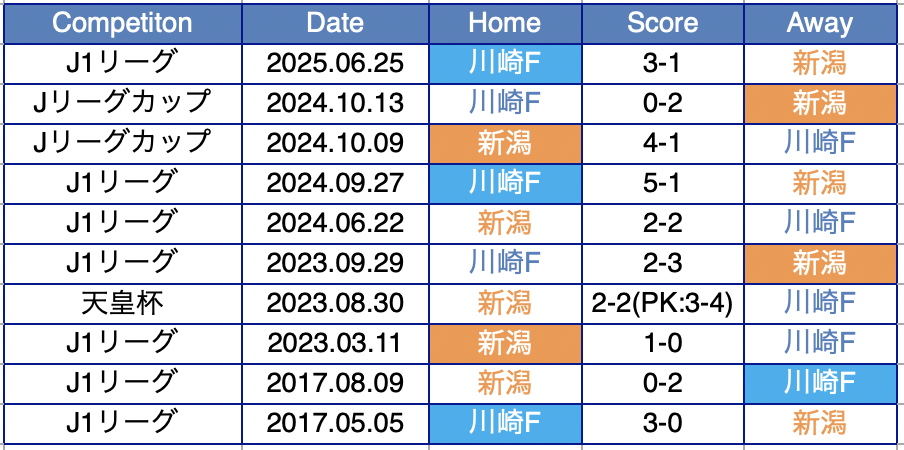

戦績

近年の対戦成績

直近10回の対戦で新潟の4勝、川崎の4勝、引き分けが2つ。

新潟ホームでの戦績

直近10戦で新潟の4勝、川崎の3勝、引き分けが3つ。

Head-to-head

- 川崎が勝てば2017年以来の新潟戦シーズンダブル達成。

- 両チーム共に直近6回の対戦のうち、4回複数得点を記録しているカード。

- 新潟ホームにおいて川崎は直近4試合勝てていない。

- 新潟がこの対戦カードをボトム3で迎えたのは過去5試合。5試合合計で得点は3のみ(W1,D1,L3)

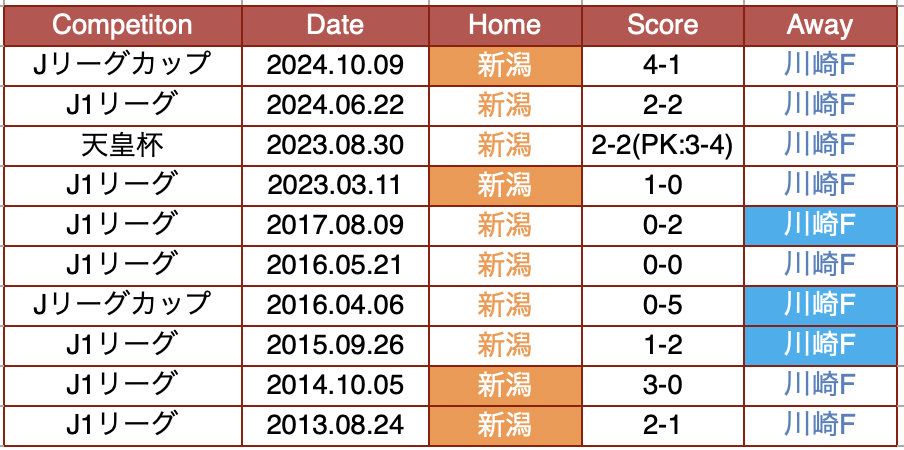

スカッド情報

- 星雄次、ダニーロ・ゴメスは右膝前十字靭帯損傷による長期離脱。

- フィリップ・ウレモヴィッチ、ファン・ウェルメスケルケン・際は前節の退場により出場停止。

- 三浦颯太はフルトレーニング合流。

- 大島僚太、車屋紳太郎はヒラメ筋の肉離れによる長期離脱中。チョン・ソンリョンもベンチ外が続いている。

予想スタメン

Match facts

- 入江監督就任以降、公式戦は6連敗中で勝ち点が取れていない。

- 直近7試合の公式戦で全て複数失点を記録。

- ここまで44失点を記録しておりリーグワースト。

- 立ち上がり15分で失点8を記録しており、リーグ最多。

- アウェイゲームでは4試合連続得点中だが、ホームでは2試合連続無得点。

- 神奈川県勢との対戦は今季のリーグ戦5試合で1敗のみ(W2,D2)

- 等々力が唯一の敗戦。

- 福岡戦の敗戦で今季初のリーグ戦連敗を記録。

- アウェイゲームも2連敗中。

- リードから落とした勝ち点は22でこれより多いのは新潟(24)だけ。

- 対戦のタイミングでボトム3にいるチーム相手のリーグ戦は5連勝中。

- 開幕から17試合で引き分けが8つあったが、直近8試合は引き分けがない。

- リーグ戦直近6試合でクリーンシートがない。

予習

第23節 京都戦

第24節 広島戦

第25節 C大阪戦

展望

逆転残留を手にするための課題

福岡戦では9人に減った状態で45分を戦うという拷問のような時間を過ごした川崎。今節、そうした悪い流れを払拭したい今節は、連敗で最下位に沈むという違う種類の悪夢に直面している新潟のホームに乗り込んでの一戦である。

この時期のプレビューあるあるなのだけども、予習する試合の間隔が空きがち。かつ、移籍期間がかぶっているため、1試合ごとにメンバーがころころ変わっている。

3試合前の京都戦でプレーした宮本、秋山、太田はチームを去ってしまったし、ゴメスや星は負傷で川崎戦でのプレーは不可。週末に臨むチームとは別物だろう。メンバーの予想はなかなか難しい。もっとも、それは相手からしても同じこと。ようやく、後半戦に臨むメンバーが揃ったと思ったら80分超を数的不利で過ごすことになった川崎をどのように捉えたらいいのかはとても難しい。

入江監督が就任して以降、また勝ち点を取ることができていない新潟。内容面でも苦しい結果に沿った苦労の跡が見えるというのが予習をした正直な感想である。

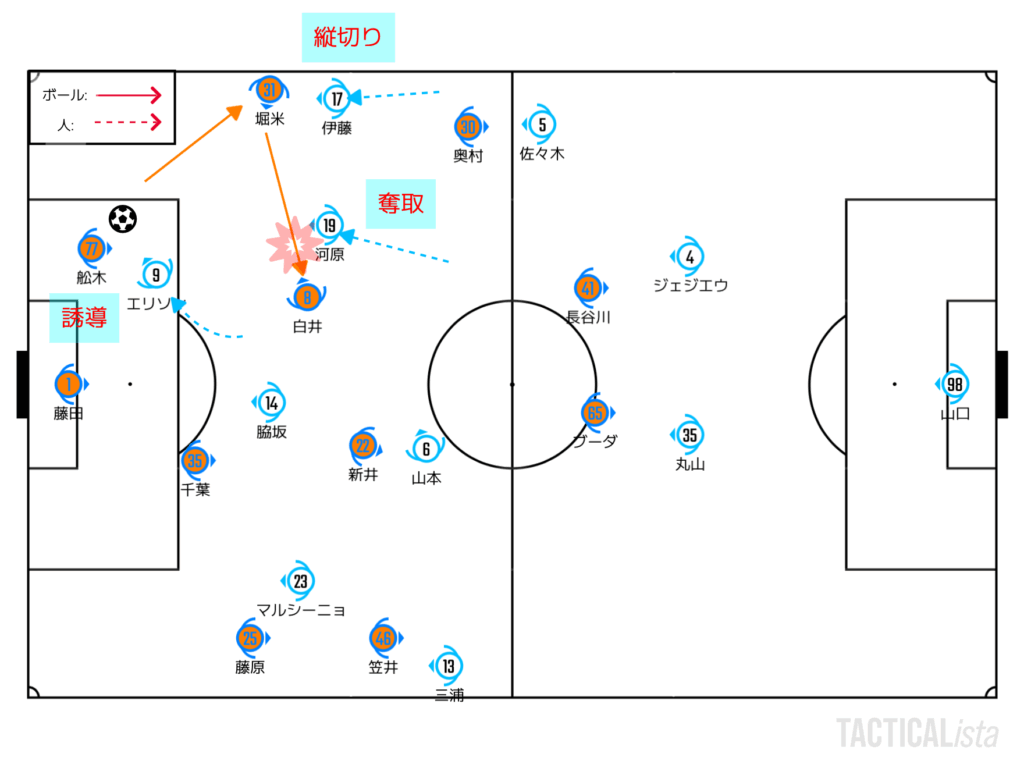

後方からのポゼッションの意識はそれなりにある。ただし、クオリティの面では疑問符がつく。等々力での一戦では左サイドからの組み立てでチャンスを作っていたが、その主役であった稲村がいなくなった影響は甚大。依然として左サイドから組み立ての頻度は多いが、相手に選択を迫るというよりは自分たちのポゼッションが単一ルートのままサイドに追い込まれてしまうことが多くなった。

特にしわ寄せを受けているのはSB。パスを受けた時点でもう方向が限定されており、守備側からすれば次のルートがわかりやすい状況。そうした中でもショートパスで動かしたい意識があることがさらに状況を悪くする。CHへの横パスを選択すると、相手に掻っ攫われてカウンターのトリガーになることは珍しくない。

それでも攻撃が刺さるのは稲村時代と同じく後方でプレスを引き寄せてからの対角パス。SHもしくは高い位置をとったSBが前を向いた状態で攻められればチャンスは見えてくる。ゴメスがいない分、威力は落ちてしまっているのは否めないが、広いスペースで勝負する形まで持っていければ敵陣に枚数をかけて攻め切る覚悟は見える。

ただ、従来の新潟らしい中央をワンタッチでこじ開けようとする形が機能するかは微妙なところ。ロストしたところからカウンターを食らうとダメージが大きいこのプレーを選択しても問題ないほど攻め切れる頻度は高くはない。そもそもかつての新潟が難しいプレーを高確率でシュートにつなげていたという方が正しいかもしれないが。

また、後方のCBも千葉や舞行龍などのベテラン勢はアジリティに明確な問題を抱えており、スピードに乗った相手をカードで止める以外のやり方で守るのは難しい。そうした陣容で中央にリスク覚悟で突っ込むのはなかなかの博打である。

守備に関しては4-4-2が基本系。前へのプレスの意識は強く、2列目が1列目に追従するように前線にスライドする。

ただ、この前線に出て行った2列目の動きをあまり味方が感知していないのが気になるポイント。1人の選手が出て行っても周りがそのスペースを埋める素振りがないのが新潟の守備の明確な穴になっている。

4-4-2ミドルブロックの状態でも新潟の守備は人を見てプレスに動くことが多いため、おそらく敵の位置に気を取られて、味方の位置の把握を怠っているのだと思う。かつ、広い範囲をカバーできるようなクラッシャータイプもいないので、動く選手を咎めきれないところもダメージになっている。

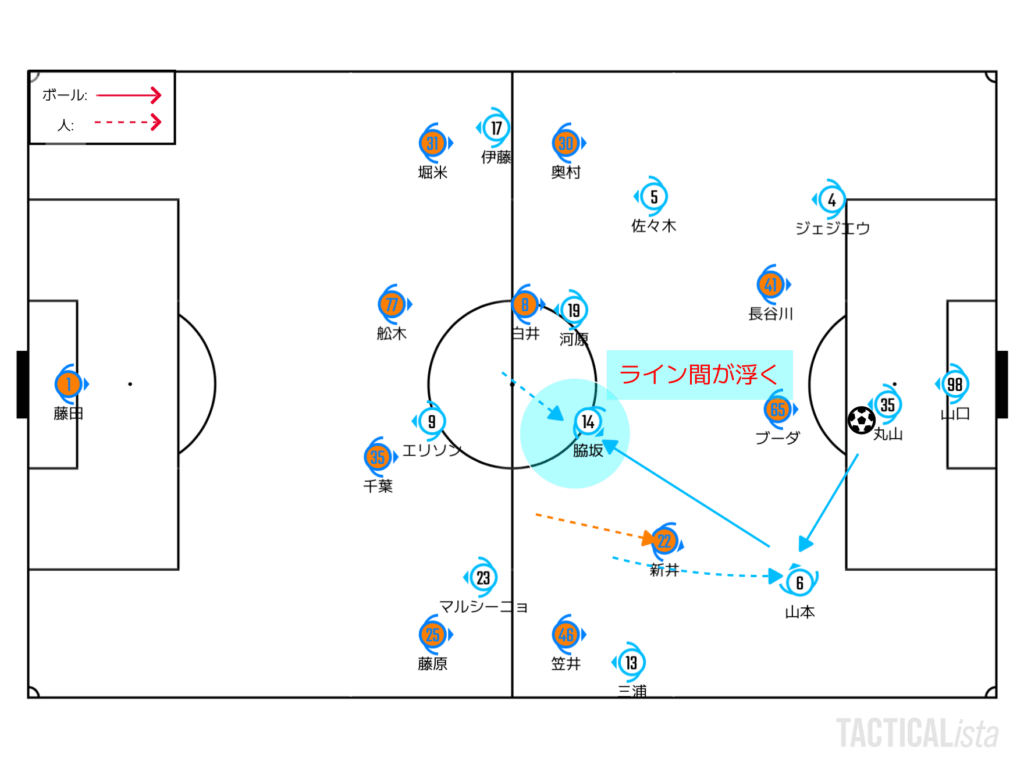

そのため、相手の降りるアクションにはめっぽう弱い。相手の初手のポジションチェンジを捕まえるのが遅れた結果、あっさりライン間に入り込まれてDFラインの背後を取られるところまであれよあれよといってしまうケースが非常に多い。

この守備だと複数失点を免れるのは難しいし、交代で守備の強度を担保するような選手が出てくるわけでもない。守備のところでのプレスの手綱の握り直しは逆転残留に向けて修正がマストの課題と言っていいだろう。

高い授業料を糧にする

一番効きそうなのはやはり新潟の守備の難点を炙り出すような守備をすることである。CHが最終ラインに落ちるアクション、もしくはSBがやや2トップの脇や背後に忍び込むなど、相手の2列目を誘い出すきっかけを作る。

これで新潟の2列目を引き出すと、引き出したところにパスをつける。前節の新潟の守備のクオリティが持続するのであればという前提付きではあるが、ライン間で暴れ回るC大阪の柴山を全く捕まえられていなかったことを踏まえれば、脇坂や大関といったギャップに入り込むことが上手い選手が前を向くことはそこまで難しくない可能性がある。

ライン間で前を向く選手を作れればそこからは割とやり放題。裏を取るもよし、薄いサイドに展開するもよしである。

ロマニッチ、エリソンを並べたがっていた川崎ファンも多いだろうし、CBが1on1で苦労しそうな新潟相手には実際にそれも有効だと思う。だが、やはりこうした展開はオープンになる。トップ下という王様が前を向く状況を安定して得ることができれば、試合をより支配することができるはず。2トップへの移行は試合の終盤でいいのではないだろうか。

前からのプレスに関しては前回対戦時よりも明確にやる価値がある状況だといっていいだろう。深い位置をとるCBをサイドに誘導し、SBのところに縦を切るように寄せて、インサイドへのパスに狙いを定めて回収したい。DFラインが深い分、カウンターから好機を迎える可能性はかなり高い形だ。

新潟の保持におけるポイントは後方でプレスを受けた状況で前線に逃げ場をどれだけ作れるか。前節デビューしたブーダは左右に動きながらボールを引き出すことができる献身的な動きを見せていた。この横の動きの範囲の広さは守備側からしたら厄介。味方とより連携するタイプではあるが、小野もずっしり構えるスタイルではない分、やや捕まえにくい。ウレモヴィッチはいきなり不在となってしまうが、そうした中でブーダや小野が先発と目される相手のCFに起点を許さないことは重要だ。

前述のハイプレスに関してもCBの前方へのスライドは重要。ウレモヴィッチの退場はもちろん褒められたプレーではないが、ああいう形で中盤がカバーできなかった領域にCBがプレスをかけるというプレー自体はG大阪戦で全くできなかったことであり、今後の川崎にとって必要なものになる。

「退場してしまったのでもうやめます」では意味がない。それではG大阪戦に逆戻りだ。あのプレーを完結するにはどうしたら良かったのかを考えながらプレーしたいところ。個人のミスをチームの成長に繋げられれば、高い授業料の意義が少しは出てくるというものだろう。

【参考】

transfermarkt(https://www.transfermarkt.co.uk/)

soccer D.B.(https://soccer-db.net/)

Football LAB(http://www.football-lab.jp/)

Jリーグ データサイト(https://data.j-league.or.jp/SFTP01/)

FBref.com(https://fbref.com/en/)

日刊スポーツ(https://www.nikkansports.com/soccer/)