プレビュー記事

レビュー

ビルドアップもアタッキングサードもはっきりとした狙い

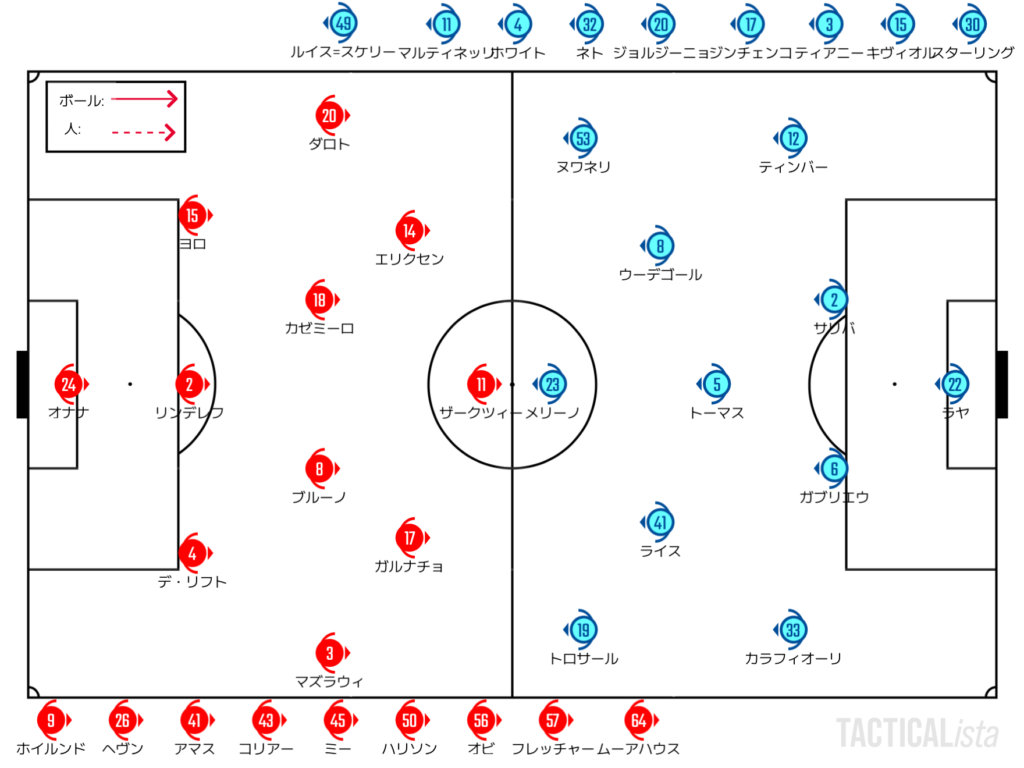

共に負傷者に苦しむ両チーム。ミッドウィークで苦しかった台所事情は特に回復はせず、引き続き厳しい状況で迎えることになったユナイテッドに比べれば、マルティネッリが事前情報通りに帯同することができたアーセナルの方が戦前の展望はやや明るいと言えるだろう。

序盤からボールを持つことになったのはアーセナル。ガブリエウ、サリバ、ティンバーの3枚のバックスにアンカーのトーマス、そしてカラフィオーリの場合はLSBはポジショニングの自由度が増して3-1-6不定形のような状態からボールを進めていく。

この日の初めの前進も左サイドに流れるウーデゴールの縦パスレシーブから。ハヴァーツがいなくなって以降は相当に流動性を増したアーセナルの保持時のフォーメーションはこの日も健在で、自由度が高い形から縦パスを引き出していく。

ただ、人の動きは自由でもアーセナルの狙い所はそれなりに定まっていた感がある。ユナイテッドの守備はジリジリと前に出ていくことが多いが、DFラインがMFに追従していくことが少ない。特に真ん中のCBのリンデロフはこの傾向が非常に強く、試合勘がそこまでない状態でアーセナルのあらゆる選手が出てきてはいなくなる状況に対して、どこまでついていこうか思案している様子だった。

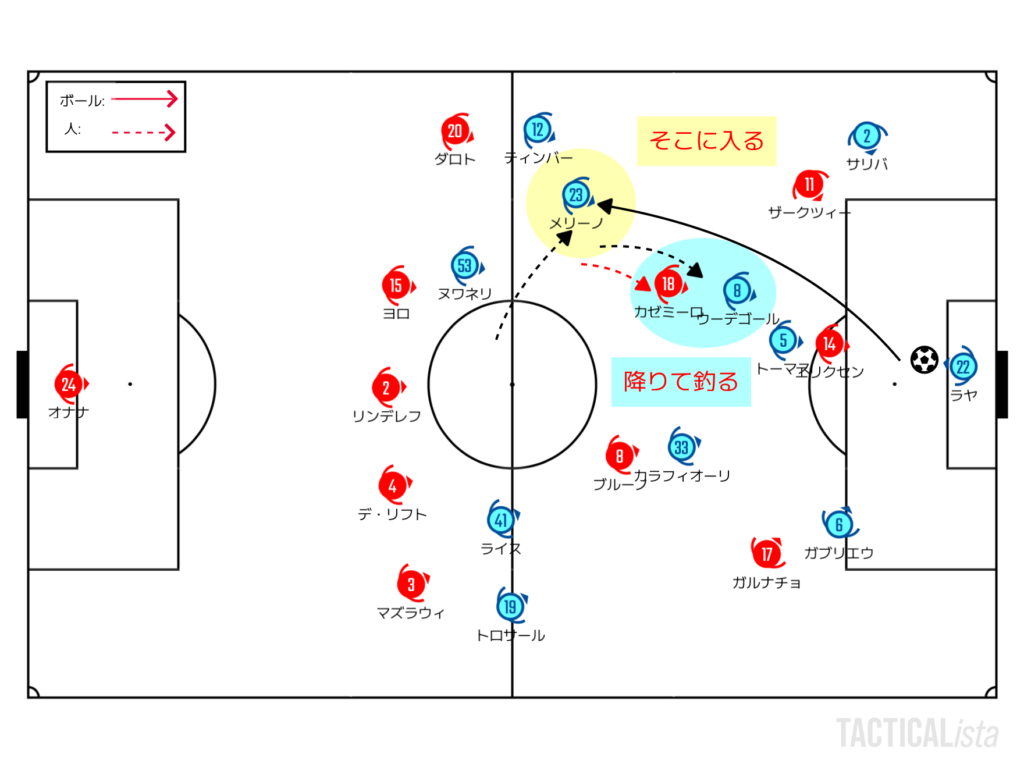

MFラインにDFラインが追従しないので、アーセナル側が狙い目となるのはこの隙間となる。特にウーデゴールにカゼミーロがついていく際にはそのカゼミーロが出ていったスペースを活用することが多かった。開始直後のメリーノへの長いボールや、前半中盤のヌワネリへのロングボールがこれにあたる。

自陣になるべくユナイテッドの選手を引きつけることで縦方向の間延びを発生させて、間にロングボールを落とすのがアーセナルの前進のプラン。持ち場を離れたくないリンデロフと、15分に負傷して以降は足を引き摺る場面が散発的に見られたヨロがそれぞれメリーノとヌワネリのマッチアップ相手だったという但し書きはつくが、長いボールのターゲットとして前線の選手たちが機能したのはこの試合の明るい材料でもある。

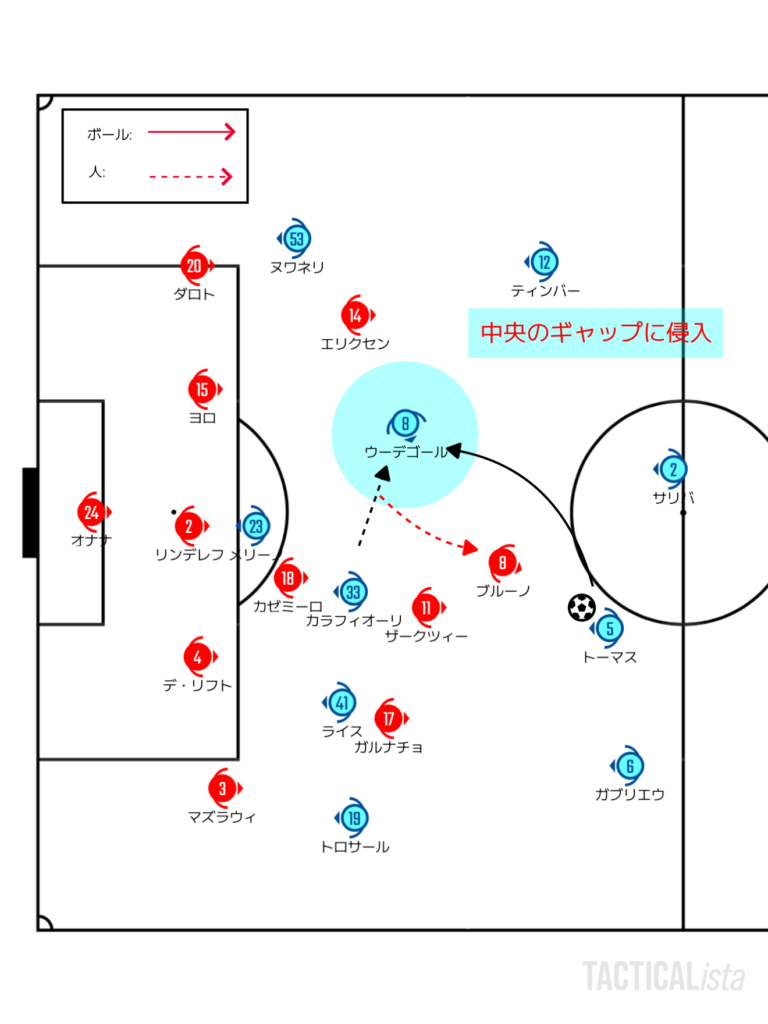

アタッキングサードにおいてもアーセナルの狙いはかなりはっきりしていたように思う。とても緩さが目立ったのはユナイテッドの中央のブロックである。CHはサイドのカバーにも出ていきたい様子を見せるが、実際に出ていってしまうと中央がぽっかりと空いてしまうことも。19分のウーデゴールのミドルを許したシーンにおいてはブルーノとエリクセンが直後に話し合いをしているように、前半においては中央のスペースをどのように埋めるのかがユナイテッドの中で整理できていなかったのだと思う。

ユナイテッドからすればカラフィオーリが内側に加わったり、ライスが縦横無尽に動いたり、ウーデゴールが降りたりなど、迷う要素が多かった。頭で述べたような流動性マシマシの意義はこういった点にある。

ティンバーが幅をとるなど、インサイドを引き延ばす役割をきっちりやってのけていたのもとても興味深かった。インサイドを使って混乱させるためには中央にいろんな人が入った方がいいんだけど、外に引っ張る役割が存在しなければスペースは開かないし、ユナイテッドの弱みの1つであるCHのカバー範囲の狭さを露呈させることができない。

そういう意味では悩ましかったのはトーマス。彼自身もミドルという武器を持っているので、高い位置をとることは十分に意義があるのだが、マーカーとしてザークツィーを引き連れてしまうのであれば、インサイドのスペースは埋まってしまうのであまり旨味はない。それであれば、ティンバーと同じように広げる役割を保っていればいい。

難しいのは前半のザークツィーの守備は非常に気まぐれであったということ。トーマスにきっちりついてくる場面もあれば、そうせずに前残りする場面もある。ついてくるのであれば、ライン間には侵入しないことが正解な気もするのだけども、ついてきたりこなかったりがまちまちであれば、正解は都度違うことになる。そういう意味ではトーマスにとっては正解がどちらかは難しいことになる。無論、守備側のユナイテッドは突然目の前にフリーのトーマスが現れるのでアーセナル以上に困るのだろうけども。

ラヤの立ち位置の話

MFとDFライン間を広げてこのスペースに侵入することはできていたアーセナル。しかしながら、ここから先の攻撃がうまくいかなかった感がある。このライン間からの攻撃は多くが、ストロークの短い浮き玉を裏抜けに合わせる形で成立させようとしていたが、ライスやウーデゴールが蹴るこのボールはあまり味方に合っていなかった。

サイドからの崩しもそこまでうまくいっていなかった。そもそも、ユナイテッド側の守備がサイドに圧縮してスライドする形が得意なのだろう。中央でライン間にガンガンパスを通される形とは違い、CHのスライドからボール奪取でカウンターに移行される事が多かった。

特にアーセナルで狙い撃ちされていたのはヌワネリだろう。インサイドへのカットインや横パスはだいたいユナイテッドのCHにカットされる事が多かった。「真ん中に刺すパスのミスが多かったから後半は外循環にしたのでは?」という質問も見かけたが、個人的には外から内側を割りに行く斜めのパスが通らなかっただけである、中央から中央への縦パスは普通に通っていたので、その論調を支持していいのかは迷うところであったりする。

ちなみに30分付近からはCHの位置の入れ替えを敢行。カゼミーロが右、ブルーノが左となっていた。変更の仮説を唱えるのであれば、アーセナルはヌワネリサイドの方が前進を試みる頻度が多かったため、同サイドのCHが出ていった時のカバーを逆サイドから飛んでくることを託したかったのかもしれない。またエリクセンよりもガルナチョの方が戻ってこない事が多かったのでより広大な守備範囲をカバーするための方策だった可能性はある。

一方のユナイテッドもショートパスからの組み立てを軸に。CB、WB、シャドーの3枚でアーセナルのSH、SBに守備の基準を作らせないイメージを持たせれば外循環で攻撃は前進できる。このサイドのパス交換はエリクセンのいる左サイドが中心。こちらのサイドでフリーマンを作りつつ、逆サイドのマズラヴィへの対角パスを飛ばして前進することも。大外からの仕掛け役という不慣れそうな役割も普通にやってのけるマズラヴィは優秀である。

逆にいうとこのあたりの過程をすっ飛ばしてしまうと、ユナイテッドの前進は難しかった。バックラインが捕まってしまう状況からロングボールを強引に飛ばしてしまう形になると、サリバとガブリエウを向こうに回すザークツィーには荷が重い状態になる。

ユナイテッドのチャンスはサイドの連携からの対角パスと相手のパスを奪ってからのトランジッション。先制点を生み出した場面はまさに後者のトランジッションが生きた場面であった。

FKに関してはラヤの立ち位置が問題になっているので少し自分なりの見解を話しておく。まずはっきりしておきたいのはラヤのポジション。中央から1/3〜2/5くらいファー寄り。これでニアを破られている。この立ち位置がファーに対するケアとして過剰だったかどうか?が争点になるだろう。

参考になるのは同じく直接FKをブルーノが沈めたエバートン戦だ。この場面ではGKのピックフォードの立ち位置は中央。これでファーを破られている。

ピックフォードがやや逆を突かれた格好なので正確にはわからないが、あの位置からファーの横幅に仮に届かないのだとすれば、もう少しファー寄りが正しい気もする。ラヤまで行くかどうかはわからないが、立ち位置が極端に間違っているとまでは言いにくいのではないか。

ニアのあのボールを通されてしまうのであれば、ラヤの明確なミスであると思うが、今回は11.2yという謎仕様の壁だったこともあり、ニアの壁が高さの点でどこまでプロテクトできるものなのか?というところがやや不明ではある。ただ、ニアは壁、ファーは自分と明確に切り分けるラヤのスタイルの方が、壁がカバーしている側を入念にケアして逆を使われたピックフォードよりは適正な対応だったようにも思うが。もう少しニア寄りでも良かった気もするけども。

変貌を遂げたザークツィー

ユナイテッドのリードで迎えた後半。両チームのメンバー交代は負傷絡みのヨロ→ヘヴンのみ。同じポジションの交代でフォーメーション的には特に変化はない。ただし、フォーメーションでの変化はなくとも、両チームの方向性には変化が見えた。

まず、先に変化が見えたのはアーセナル。右サイドを軸に手早くクロスを入れる形はあまり前半のプレーブックにはなかったものだった。後半を通してみても、サイドからて早くクロスを入れるというスタンスはより明確。

また、前半よりも大まかな各選手のゾーニングは固定気味。前半のような縦横無尽に動き回るライスや中央に顔を出すトロサールはあまりみられなくなり、基本的には初期配置のサイドの中という小さな領域でぐるぐると回るケースが多かった。

よって、後半のアーセナルはサイド(特に右サイド)からより良質なクロスを上げることをベースにしつつ、ファーへのシンプルなクロスを入れることで試行回数を増やす方向性だったと考える。個人的には中央のスペースをつくアクションというのは前半に効いていたと思うし、引っ掛けてカウンターを喰らってしまうことを気にしたって今はビハインドなんだしとは思ったりするので、そこまで諸手をあげて賛成はしにくいシフトチェンジだった。

ユナイテッド側の変化はザークツィーの守備への参加である。前半はトーマスを潰すかどうかすら気まぐれだったのだけども、後半はトーマスはもちろん、48分にカゼミーロと被ったようにCHが出ていった際のカバーリングや、サイドの封鎖など守備の意識が格段に向上。特にサイド封鎖の方はアーセナルにいいクロスを上げさせないために選択肢を削ぎ落とす役割を果たしていたように思う。

それでいて、50分過ぎにはサリバを出し抜くポストからマズラヴィの決定機を見せるなど、攻撃でも貢献を見せる。おそらく、守備のタスクの負荷が上がったのはブルーノの先制点が大きな要因だと思うけども、結果的に攻撃でも存在感を見せる形になったのはとても興味深かった。

ちなみに、ライスがゴールを決めたシーンにおいてはザークツィーは前線で攻め残りをしており、守備に参加をしていない。おそらく、自陣に戻っていればティンバー→ライスへのパスをカットする役割を担当(ブルーノもできるとは思うが)していたはずであり、アーセナルの得点シーンによって後半のザークツィーの働きは逆説的に価値があることが証明されたと考える。

ただ、アーセナルは後半にこのような内と外を繋げられるような働きはなかなか見せられなかったように思う。ルイス=スケリーのFK奪取などは後半にしては珍しく中央に効率よくつっかけられたシーンであった。

「ティアニーのクロスをもっと増やしたい!」という要望もあったが、ティアニーがクロスを上げるシチュエーションを作ることはティアニー1人には難しい。それがSBがWGをやるということだと思う。ティアニーは徹底的にできないことはやらない。引っ掛けそうなら戻す。ここを徹底している。自分にできることをきっちりやっている感じはする。引っ掛けること続きのスターリングよりは計算はできるだろうけど、根本的にここで使う選手じゃないのだなというのはよく伝わってくる。

マルティネッリは思ったよりは重さを感じなかったという点では悪くなかった。だが、81分のニア天井狙いのシュートシーンはそもそも1stタッチが内側でオナナが触れない位置にコントロールできていたらGKとの1対1まで持ち込めたので勿体無い感がある。

ただ、アーセナル以上に後半は決定機を作ったのはユナイテッドの方。決勝点を目指す彼らに立ちはだかったのはラヤだった。大きいセーブだけでも三度チームを救い、圧巻の内容。足抜きによる低いボールへの対応力と起き上がりのセカンドアクションの速さはラヤの真骨頂と言っていいだろう。

終盤はテンションの高い、第三者であれば見どころ十分の試合だったオールド・トラフォードの一戦。互いに決勝ゴールを生み出すことはできず、試合はドローで決着となった。

あとがき

大枠としてはそこまで文句はないのだけども、やはり後半に明確に外循環に移行したのがあまり納得がいかなかったりする。ヌワネリが効いていればまぁそういう考えもありかもしれないが、前半を見る限りこの日のコンディションでは結構難しそうだったし、そうした中でアウトサイドのアタッカーに負荷がかかるプランを採用したのは少しわからなかった。

インサイドを覗くことをもっとしてほしい感じはしてほしい。無論、カットされたらピンチが増えるのはわかるが、この日の後半のように外循環させてもやばいカウンターもらう時はもらうので。そこの駆け引きは前半で優位をとっていたところではあるので、そこを手放した後半の攻め方は少し勿体無いように感じた。今の布陣ではそこから逃げて点を取ることは見越せないと思う。

試合結果

2025.3.9

プレミアリーグ

第28節

マンチェスター・ユナイテッド 1-1 アーセナル

オールド・トラフォード

【得点者】

Man Utd:45+2′ ブルーノ・フェルナンデス

ARS:74′ ライス

主審:アンソニー・テイラー