プレビュー記事

レビュー

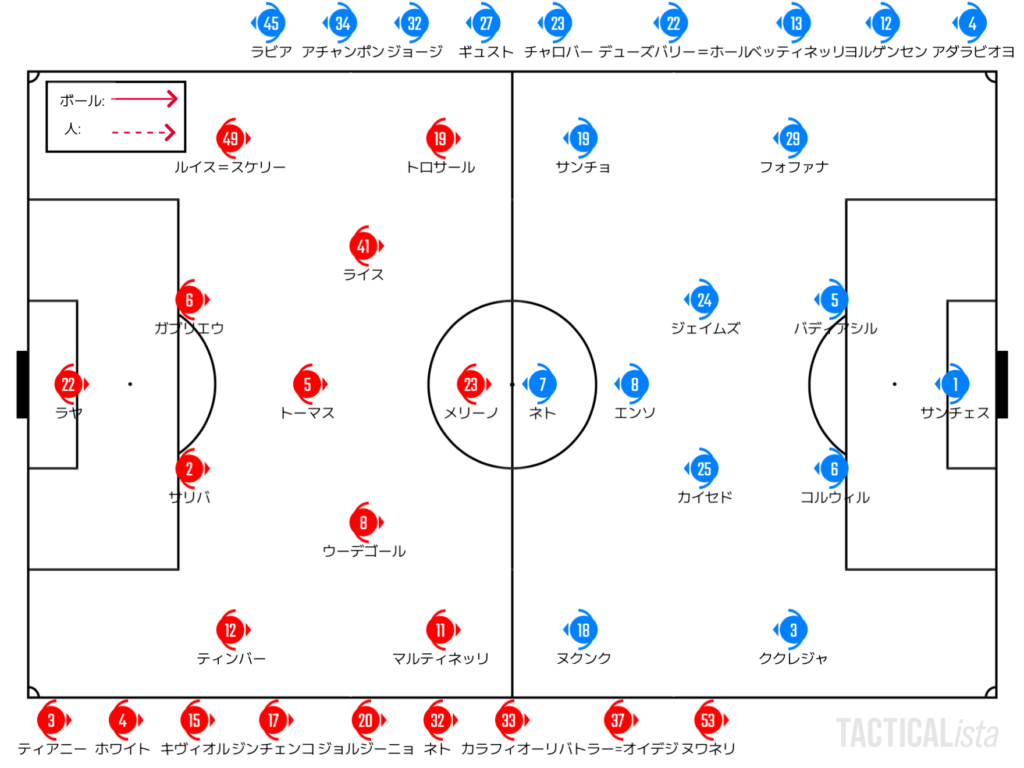

「余らせるマンツー」に混乱を

ハヴァーツ、マルティネッリの離脱から始まった厳しい連戦もここでひと段落。前線の不足に悩まされたアーセナルが代表ウィーク前に最後に戦うのは同じく前線に人がいないチェルシー。既報の離脱者に加えて、今年もパーマーはエミレーツをお休みすることとなった。

ジェームズの置き方次第では5バックともとれるメンバーを敷いてきたチェルシー。だが、「マレスカが布陣を変えたりするか?」とか会見でジェームズの中盤起用についてコメントでプッシュしていたことを踏まえると、この試合で実際に組まれた4バック継続のジェームズとカイセドの中盤コンビという布陣の方がよりマレスカのチェルシーらしいといえるだろう。

チェルシーは前からプレスに行くスタンスを序盤から打ち出していた。戸田さんは「マンツー」といっていたが、後方で同数を受け入れるほどの原理的なマンツーではないという感じ。

特にハイプレスの時にサリバに当たるエンクンクのマーカーであるティンバーが浮くケースは多め。チェルシーは基本的にはアーセナルの4バックに対して、3枚でプレスに行っていた。CLのPSV戦に近いスタンスというイメージだろうか。余らせる位置は少し違うように見えたけども。

アーセナルは高い位置からプレスに来る相手に対して、引き付けてからの長いレンジのパスで対応。立ち上がりからメリーノが持ち場から大きく離れるアクションでポストを行うなど、マンツー気味にくるチェルシーの動きを利用したロングボールでの前進が見られた。

ポストプレーのスペース感覚に関してメリーノは少しずつ良くなっている感がある。左右にどこまで流れるか。いつ降りるのかの判断が向上しており、持ち場から離れるアクションを伴うポストはだんだんと効果的になっている。

また、チームとしてもロングボールには工夫が見られた。8分にはライスとトロサールが前線でレーンが重なるようにロングボールを引き出していた。レーンを重ねると、特にマンツー意識が強い守備をしてくるチームに対しては、事故が起きる可能性があるので、何かを起こすためのボールとしてはそれなりに悪くはないものかなという感覚である。

PSVやチェルシーのような後方を余らせる形のマンツーに関しては、一見同数を受け入れることで安全なようにも見えるが、マークの受け渡しが発生する分、危険な部分も増える。特に先に挙げた場面のようにライスとトロサールという本来その持ち場にいないはずの選手がそろって前線に突撃すると、混乱が出てくる可能性も。同数を受け入れない分、守備側には「マーカーをCBに任せる」という選択肢も出てくるわけで、そういった判断がピッチ上で同時に起こったりすると、バックラインがオーバーフローしたりする。

アーセナルはこの試合においてロングボールの受け手とポジションを非常にころころ入れ替えていた。おそらくは管理される人を入れ替えることで受け渡しのエラーを発生させようという目論見だろう。普通にロングボールを収めるだけじゃ難しいのが今のアーセナルの前線なので、そうした方策はとても理解できるものだったりする。

マルティネッリが見せた積み上げの跡

チェルシーのハイプレスをかわして押し込むフェーズまでの仕組みづくりは出来そうだったアーセナル。リトリートした相手を崩すのに使ったのは右サイド。先に述べた通り、エンクンクからのマークの受け渡しがうまくいっていないことで浮くティンバーから発生するズレでサイドからシンプルなクロスで勝負することが出来た。

ティンバー×エンクンク、マルティネッリ×バディアシルといったシンプルに勝てそうなマッチアップから優勢をキープしていく。マルティネッリがククレジャと対面した際でも縦突破を警戒するククレジャに対して、マルティネッリはクロスを上げることが出来ていた。この辺りは今季クロスを上げるまでの駆け引きを磨いていたマルティネッリならではである。

逆に言えばククレジャが少し苦戦していたのはチェルシーの守備のスタイルによるところだろう。ティンバーをどう抑えるか?というお題目はチェルシーの守備の中では最も苦しいところ。ククレジャの守備の素晴らしいところは「背負って受けた相手に前を向かせずに潰し切る」ところだと思うので、ボールの雲行きがよくわからない守備設計になっていたのはククレジャにとってはつらいところだった。

押し下げることが出来たアーセナルはセットプレーから先制点。密集の手前のスペースに入り込んだメリーノがすらす形でファーで仕留める。ちなみにこの試合初めのCKもニアに入ったティンバーが首を後ろに振る形で合わせていた。直接シュートを狙っていたのかは不明だが、こちらもニアに合わせた場面という点では共通している。

なかなか前進のポイントが作れないチェルシー。サンチェスを軸とした後方のパス回しは序盤からアーセナルのハイプレスによってかなり苦戦。後方同数を受け入れたハイプレスを敢行していたのはむしろチェルシーよりもアーセナルといっていいかもしれない。

ショートパスを阻害することで明らかにチャンスを作り出していたアーセナル。特にチェルシーの左サイドに追い込んでのプレスの精度は高かった。だが、得点を得たことで無理なプレスはやや減少。チェルシーにボールを持たせるフェーズを挟むことに。

CHから左右に振るアクションを入れることでサイドから深さを取るチェルシー。だが、ここから先がうまくいかず。きっちりと自陣を埋めることにフォーカスしたアーセナルを前になかなかきっかけを作ることが出来ない。押し下げてもシュートをDFにぶち当てるシーンが多く、前を空けるな状態を作れずにいたのがこの日のチェルシーだった。

ククレジャのオーバーラップはWGキャラが前線からいなくなった時のチェルシーの大きな武器だが、アーセナルは時にはトーマスがサイドに流れることでオーバーラップを潰す。それでもこの日一番のチャンスはククレジャから。左の大外の角度のついたところからのシュートが枠をとらえるとこれをラヤがファンブル。こぼしたボールは枠をそれたが、アーセナルは冷や汗をかいた場面となった。

あくまでチェルシーの目線に立つならばの話であるが、これに続くネトのCKが非常に淡白に終わってしまったのはとてももったいなかった。劣勢で突破口がなかなか見つからないチームにとって、ゴール前でのミスはまたとないチャンス。バタついているところをきっかけに攻勢をかけたいのが本来のところである。だが、よりによってラヤにキャッチされてしまったことで試合が落ち着いてしまった感がある。

アーセナルにとっては2点目が欲しかった展開だろう。終始右サイドからの突破は安定していたが、左サイドで飛び込むトロサールのプレーがやや不安定だったことと、押し込まれることを許容した分の機会損失により、追加点は得ることはできなかった。

安定感の光るティンバーの対応

迎えた後半、追いかけるチェルシーは後ろから裏に蹴ることでロングボールから事故を誘発。前半にアーセナルが狙ったようにアバウトさに賭けるボールでアーセナルのバックラインのゴールにつながるエラーを誘うようなボールが目立つ。

後方からのキャリーで目立ったのはフォファナ。前半の振る舞いを見ると、アーセナルファンからはおそらく嫌われるだろうが、トロサールを外して前進を促すシーンを見ると、間違いなくピッチにおいてのプレーは優秀であった。

ただ、加速されても後方のスピード勝負では引けを取らないアーセナルはオープンな展開を許容する。早い展開がまずいと思ったのはむしろチャンス創出よりも嵩んだ警告の方だろう。ガブリエウ、ウーデゴールと速攻に対して一歩間に合わない展開が続くことで、カードを受ける場面が出てきてしまう。そうした中でも適切な距離感でマーカーをノーファウルで潰し続けるティンバーの安定感は非常に際立っていた。

押し返したいチェルシーだが、前半に手ごたえがなかったのかチェルシーは前からのプレッシングを封印。これによって試合展開はまったりする形となった。

そうした中でもより精度の高さを見せたのはアーセナルの方だろう。前線のプレスバック、奪った後の1つ目のパスの質が高く、トランジッションで悪い形で受けることになる場面は後半もほとんどなかった。

試合をコントロールしてクローズしたといっていいこの試合のアーセナル。チェルシーをシャットアウトし、見事にリーグ戦3試合ぶりの3ポイントを手にした。

あとがき

ハヴァーツ、マルティネッリ(戻ってきたけど)の離脱以降の7試合は3勝3分1敗。引き分けの内の1つは突破が事実上確定していたPSV戦であり、競争力の問われる6試合では3勝2分1敗と取ることが出来る。個人的にはウェストハム戦の負けは余計かなという感じの星勘定。ここで勝てていればフォレストとOTで引き分けるのはそういうこともあるのかなという感じ。それを達成したとしてもリバプールとの勝ち点差は9なんだけども。

それでもこの試合ではアタッカーが続々と離脱するという同じような局面に陥っているチェルシーにチームの持っている地肩の強さのようなものを見せられた試合なのかなと思う。すがるものがなくなった状態から踏ん張れる強さは個人的にはこの7試合のテーマだったが、最後のダービーで一番そのスタイルは体現できたといってもいいのかもしれない。

試合結果

2025.3.16

プレミアリーグ

第29節

アーセナル 1-0 チェルシー

エミレーツ・スタジアム

【得点者】

ARS:20′ メリーノ

主審:クリス・カヴァナー