Fixture

2025.3.12

AFC Champions League Elite

Round 16 2nd leg

川崎フロンターレ

×

上海申花

@等々力陸上競技場

Match facts

- 川崎は上海申花に過去2戦2敗。いずれも0-1での敗北。

- 川崎は直近8試合のカップ戦2nd legで未勝利(D5,L3)

- 川崎が2レグ制のラウンドにおいて1st legで勝てなかった場合、最後に勝ち抜いたのは2017年。

- 川崎はホームでの中国勢との対戦は過去11戦で6勝(D2,L3)

予習

1st leg 川崎戦

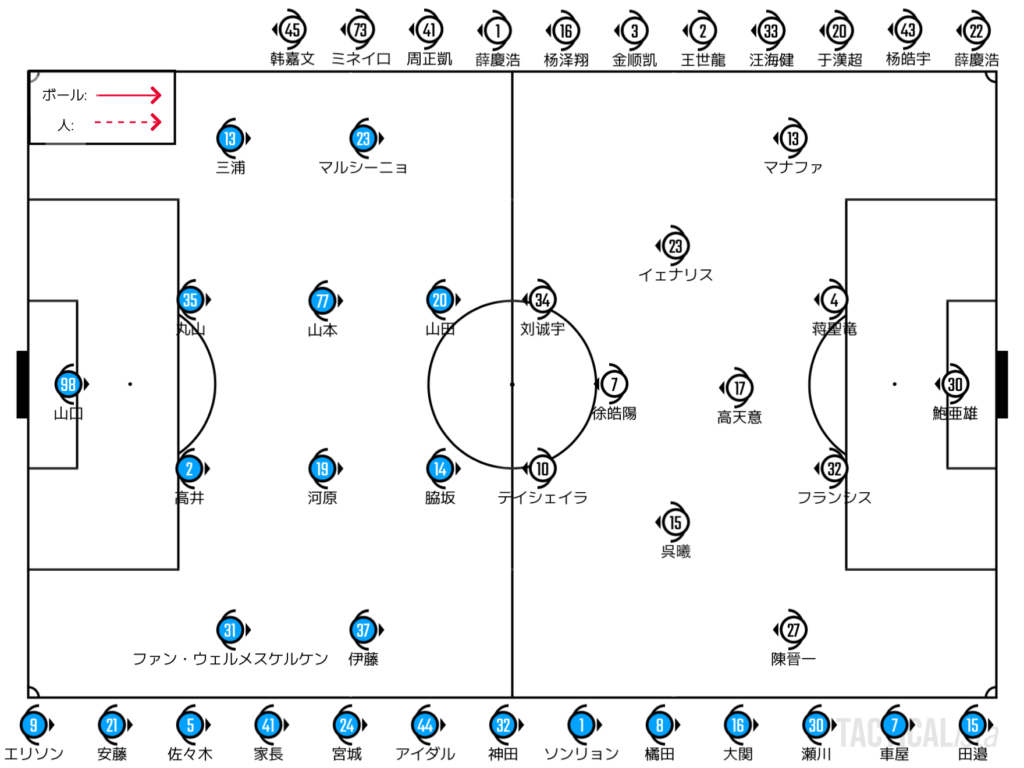

予想スタメン

展望

1st legでの攻撃停滞の要因は?

クラブが掲げる悲願であるACL制覇。ここで止まることとなれば来季の出場権をリーグ経由で手にしていない持っていない川崎は次の挑戦がいつになるかわからない状況になってしまう。この夢をつなぐためにも川崎は逆転勝利での次ラウンド進出が是が非でも求められる。長谷部政権移行後、現段階で最も勝利が必要とされているシチュエーションと考えていいだろう。

まずは簡単に1stレグの内容から振り返っていこう。まず、上海申花の守備の仕組みが微妙に異なっていた。4-3-1-2で前線は前残りすることが多い守備だったが、この試合ではシャドーが自陣に戻る守備をすることで中盤の守備を手助け。従来の仕組みよりも穴が空きにくくなった。

この仕組みはおそらく、ルイス&サウロ・ミネイロという重量級のFWを先発から外した(あるいは外さざるを得なかった)ことを起点に考えられたものだろう。2nd legにおいてもルイスは来日しないという情報があり、そうなれば1st legと似たプランを継続する可能性は高いはずだ。

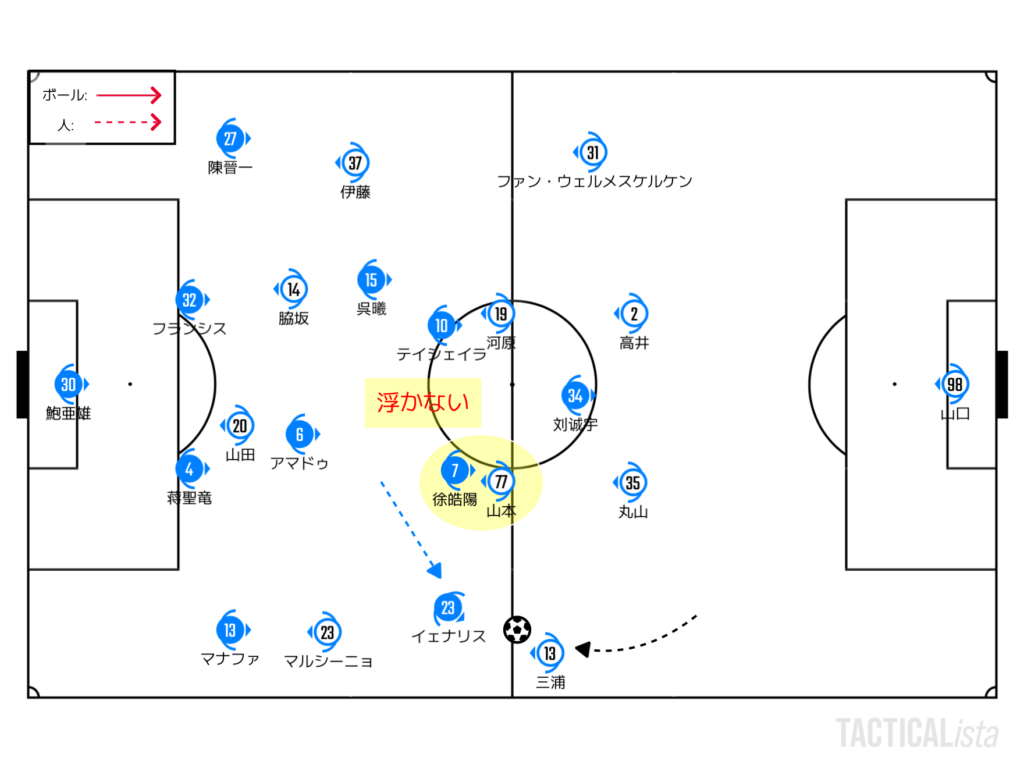

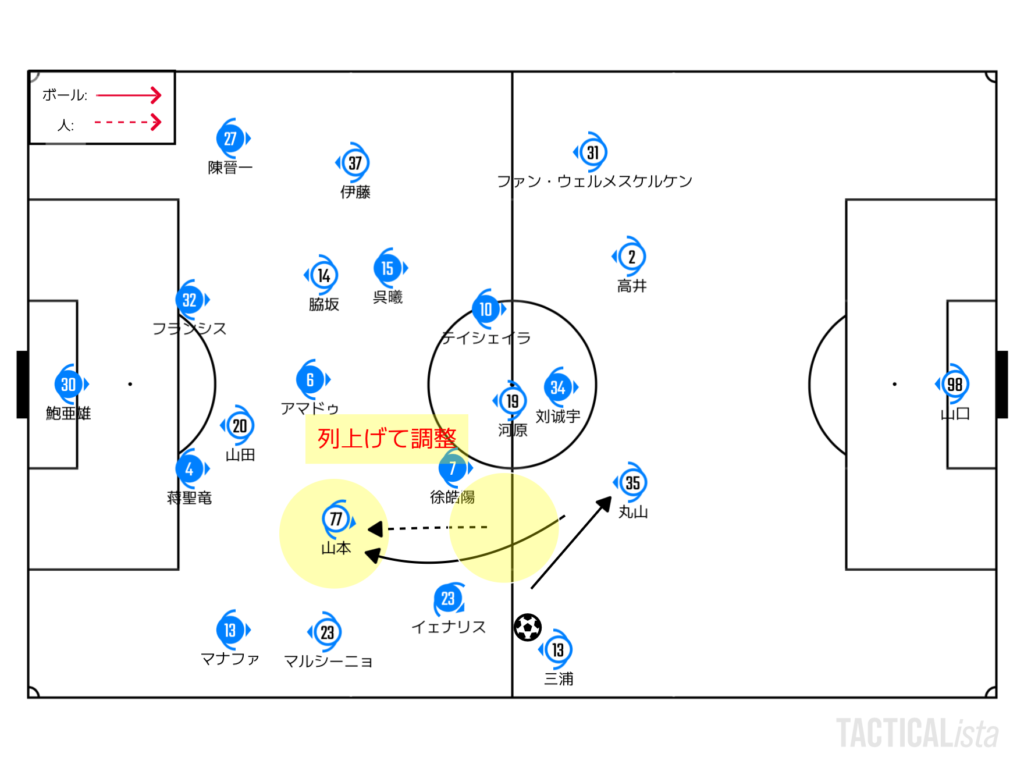

この仕組みが継続するのであれば、バックラインでの保持の駆け引きはよりシビアになる。従来の仕組みであれば、SBがボールを持てば単純に浮く形ではあるのだが、CBも保持における存在感を出していき、シャドー役が戻る守備に専念出来ない状況を作り出す必要がある。川崎のCBの保持における存在感は正直試合によってまちまちであり、1st legではその点で活躍はできなかった。シャドーの守備を動かすのであれば、CBの保持における存在感は高める必要がある。

もっとも、川崎は前進するだけであれば、山本の位置を上げる4-3-3化で起点を作ることはできていた。

しかしながら、この形から前進した後のパスのコンビネーションが合わなかったのは問題。とりわけ、裏に狙うアクションと表に立つアクションのバランスが悪く、前者に傾倒しすぎたことにより、相手の守備の狙いをばらけさせることができなかった。また、三浦、伊藤など大外からのクロスという武器が刺さりにくかったのもサイド攻撃停滞の要因の1つと言えるだろう。

横断阻害とハイプレスの匙加減

さて、ここからは2nd legの話を中心にしていこう。相手の守備に対してプレスで苦しんだ、大外からのクロスの精度が足りなかった。こうした1st legにおける川崎の課題はあくまで1st legでの環境要因の中での話になる。

とりわけ、サイドのクロス精度低下は芝に足を取られている可能性が高く、この点は1週間空いた等々力では大幅に改善する可能性がある。となると、1stレグではさして川崎がチャンスを作れなかった形も等々力の芝という状況に変われば、一気に上海申花を脅かす形になってもおかしくない。

リードしている上海申花にとってはまずは1st legで効いた守備、許容できる前提条件がこの試合でも継続しているかをチェックする必要がある。川崎ファンには新潟の話をすればわかりやすいだろう。雨の等々力でボールが止まる状態であれば、ハイプレスで新潟の保持は簡単に掴むことができるけども、晴れたビッグスワンではそうしたハイプレスが全く効かない状況になった。

あの日の川崎と同じことが上海申花にも起こる可能性を示唆している。要は大外の三浦から出てくるボールの殺傷性は変わるのではないか?ということである。当日は雨予報ではあるが、降雨量は限定的。ピッチに影響を及ぼす可能性は現段階では低いと考える。

1st legのものをそのまま出しても通用する可能性はあるが、当然ながら1st legの川崎のパフォーマンスには反省点もあった。この点が修正されるかは気になるところだろう。

保持の局面においては4-3-3へのマイナーチェンジによるサイドの多角形化が進んだ一方で、この複数人体制での崩しはあまり効かなかった印象だ。サイドの多角形での崩しといえばタメの効く家長を軸とした設計なのだろうが、オフザボールでの連携はあまり効いていない。

コンディションが上がっていないこともあり、家長のここまでの出場機会は限定的。彼を軸とした設計を成熟させるのは難しいことなのかもしれない。ただ、彼の有無に関わらず、サイドで複数のコースを作るようなオフザボールを続けるのは攻略の必須条件と言ってもいい要素だ。

伊藤は家長ほど背負えはしないだろうが、正対局面から緩急をつけた仕掛けで抑揚をつけることができる。だが、味方とのオフザボールの連携が深まっているというよりは今のところは単騎でこの持ち味を生かしている感じがするので、ここに広がりが見せられれば理想的。他のSHはボールの預けどころとするには少し心許ないかな?というのが現状の印象である。

もう1つは中央の連携不足だ。山田の無理が効かなかったという問題はあるが、そもそも今季は2列目がナローに構えることでCFを孤立させない配置が効いていた側面がある。外はSBに任せて、インサイドで山田と繋がれる2列目が増えるかどうかもポイントになるだろう。当然、外を任されるSBのクロス精度改善は前提で克服されているものと考える必要がある。

中央での連携不足に関しては単純に上海申花の守備の構造が内側に人が集まりやすいものになっているという影響もあるかもしれない。その場合は先述のサイドからの切り崩しをより強化すれば良いと思う。だが、アマドゥがいなくなった上海申花のバイタル管理は苦しいものになる可能性があるので、少なくとも等々力での中央連携の再構築は最低限必要だと考える。

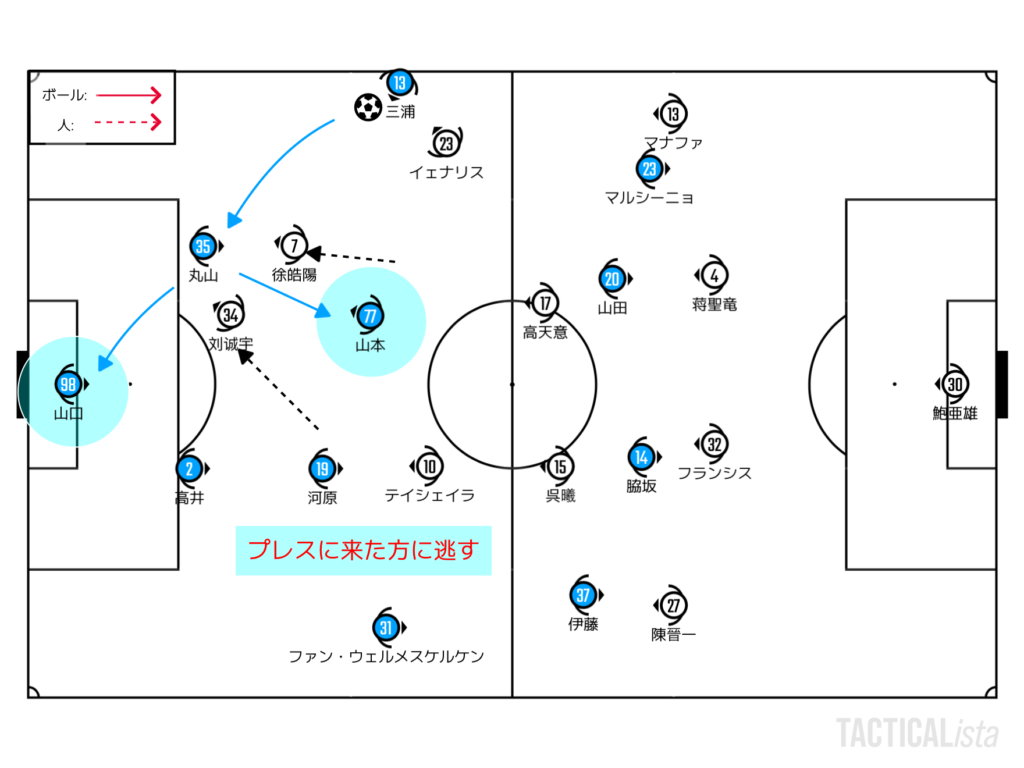

守備においては前から捕まえる守備の弊害で中盤での横断を許し、SBの攻め上がりからチャンスを作られた後半のパターン(失点にもつながった)が課題となるだろう。従来であれば、中盤の守備はトップが下がることによって埋めるのが基本の長谷部フロンターレだったが、1st legでは高い位置からのチェイシングにトライして逆を突かれることがしばしば。上海申花がレギュラー陣のCFでなくとも、丸山相手にロングボールを収められることもわかったため、なかなか前には出ていきにくい。

こうした状況下でサイドを変える動きにどう調整をかけるのかが気になるポイント。横断を阻害できれば、相手のSBが上がる時間は稼げないはずなので、2トップが1st legよりも下がった位置での守備の負荷を増やせば、有効だった攻撃を潰すことができる。

ただ、前からの守備をやめろというわけではない。前提として追いかける展開なので、前から追わなきゃいけない状況ではある。その上で脇坂の幻のゴールのシーンのように上海申花のバックスのプレス耐性を考えれば、ハイプレスからチャンスを作れる可能性は十分にある。横断の阻害とハイプレスのさじ加減が川崎の2nd legの守備のキーポイントと踏んでいる。

早めに掴んでおきたいのはファウルの基準だ。1st legではJリーグと異なり、軽いタックルにも笛が鳴るなど、ハイプレスで相手を捕まえた状態から強いコンタクトで台無しにしてしまったことが多かった。主審のジャッジの基準になるべく早い時間帯でアジャストしたい。

今年のレギュレーションでいえば等々力でのACLは勝とうが負けようが最後となる。大きな声援で後押しし、2nd legが苦手なジンクスを吹っ飛ばす大きな勝利を手にしたいところだろう。