プレビュー記事

レビュー

左サイドのプレス回避の出来が序盤の流れを決める

アーセナルからすればこの試合は優勝の雌雄を決するアンフィールド決戦にしたかったはず。しかしながら、実際のところはすでに王者の称号を手にしたリバプールの入場をアーセナルが拍手で称えるという構図の試合となった。

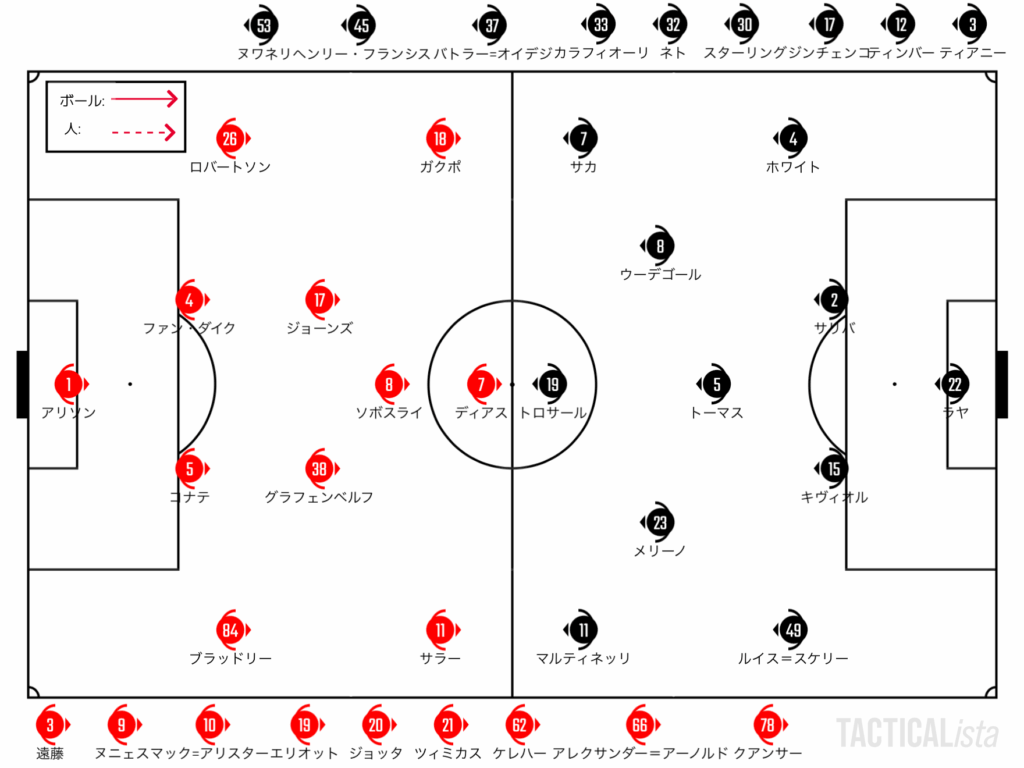

まず目についたのはアーセナルのポゼッションへのリバプールの対応だ。開始してすぐに自陣に下がるトロサールに対して、迷うことなくコナテが敵陣に入って潰しに行っている。降りる選手を含めて明確に相手を捕まえにいくプランである。

一方のアーセナルもハイプレスに出ていくスタート。序盤からアップテンポの展開で両軍は立ち上がりを迎えることになった。

相手のハイプレスの対応をショートパスで動かすという点でより優位に試合を進めたのはリバプール。狙いを定めたのはリバプールから見て左側のサイド。ジョーンズのサリーや右CHのグラフェンベルフが左に寄ることによって、アーセナルのプレスを手前に引き寄せたり、対応しなければいけない枚数を増やしたりする。

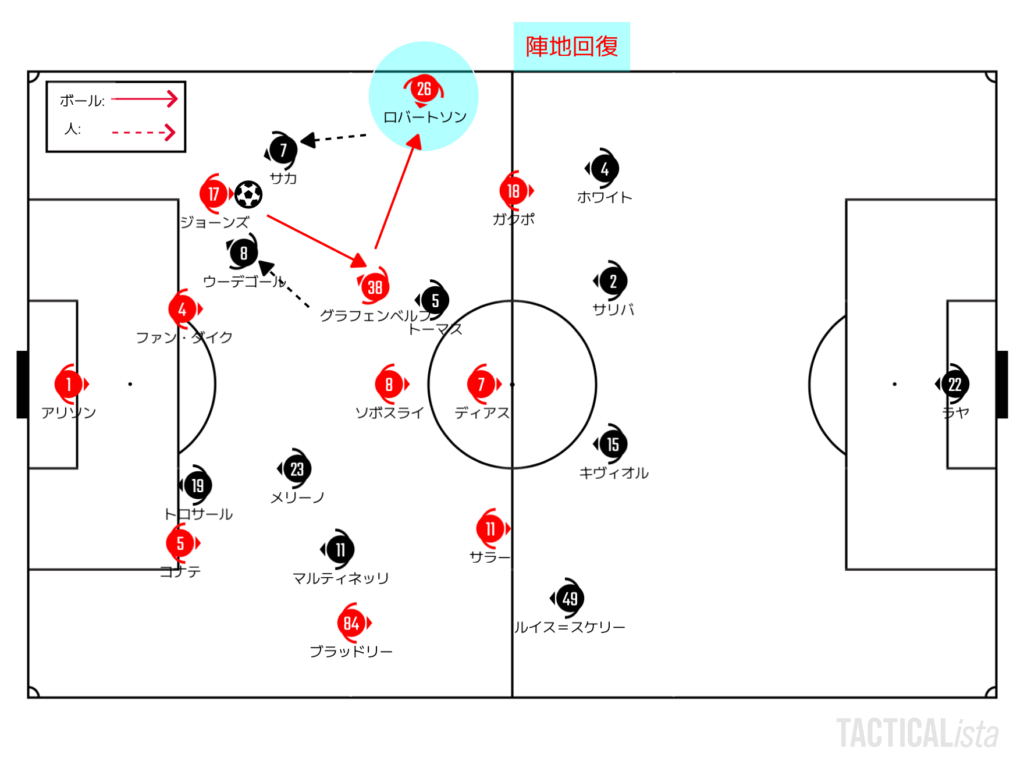

6分のシーンでは上記のようなパスワークでロバートソンがフリーに。ここで一気に持ち上がり陣地回復に成功する。直後にシーンではロバートソンは逆に最終ラインに残り、サイドに流れたジョーンズがガクポのワンツーから抜け出して駆け上がるというシーンを作り出す。

まずはコンセプト的には左サイドの低い位置でフリーマンを作るのが重要。その上でホワイトを釣ってこちらのサイドをガラ空きにできればなお良いという感じである。

アーセナルが保持に回った際の脱出コンセプトも結構似ていた。狙いとするのは自陣の左サイド側。ルイス=スケリーの絞るアクションから相手の守備基準を乱して前進を狙う格好だ。

しかしながら、ノッキングの要素になっていたのは大外でフリーになるキヴィオル。綺麗なフィードで貢献できる選手であることは間違いないが、キャリーしながら展開を切り拓くのは得意ではない。フリーになってもそもそもキャリーができない、もしくはキャリーができたとしてもその先で前向きの有効打となるパスを入れることができなかった。

そういう意味で両軍のプレス回避には差があった。マイナスのパスをきっかけにリバプールのハイプレスを引き寄せてしまい、苦しいロングボールを蹴らされることも。先にも述べたが、この日のリバプールはアーセナルの前線を厳しく潰すことに迷いがなかったので、こうしたロングボールを蹴らされた後のチェックも自信を持って行うことができていた。

実入り十分の片道切符

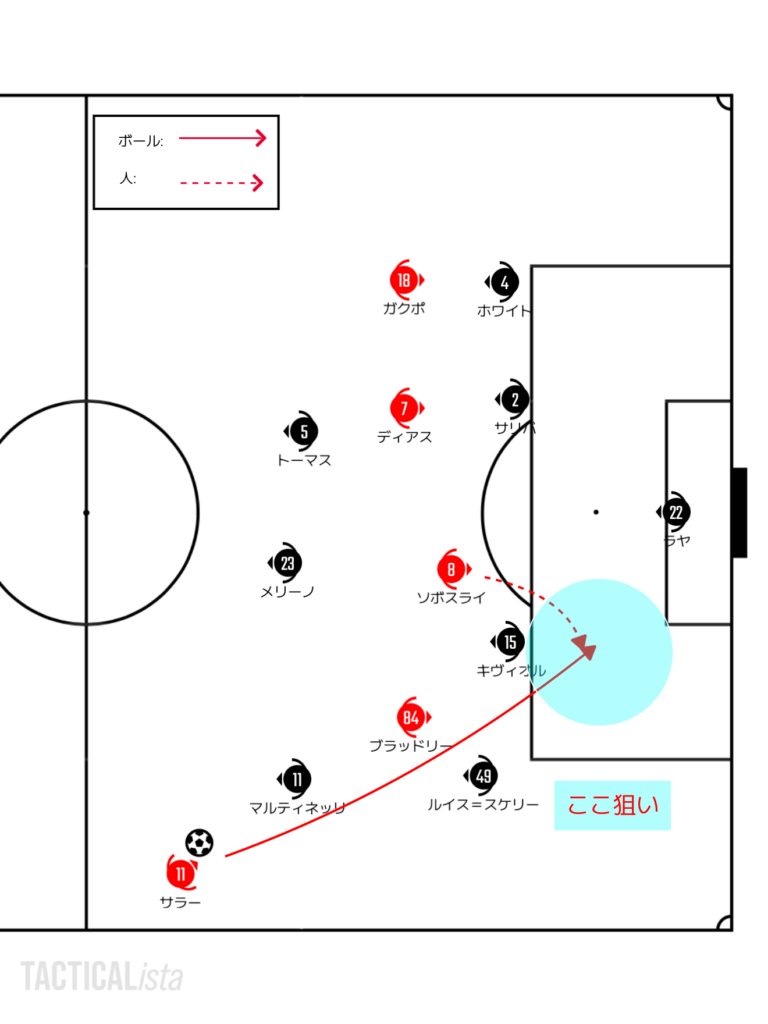

それでも敵陣まで運ぶポゼッションができるのは今のアーセナルの地肩の強さだろう。敵陣まで押し込むケースはそれなりにあった。そうした状況で生み出されるのはハイインテンシティのカウンター。アーセナルは一応片方のSBは自陣に残す3バックでリバプールのロングカウンターを受けることが多かったが、リバプールはショボスライ+3トップが一気呵成にかけてくるので単純に枚数が足りない。

狙いとしていたのはキヴィオルの周辺。彼の背後から抜け出すような選手を生かすことでリバプールはサリバのカバー範囲をさらに増やすことができる。

左サイドのガクポにボールが入るとややスローダウンの傾向があったが、バックドアなどでホワイトの背後をとることができれば話は別。抜け切って進撃を止められない状況を作り出し、カウンターからアーセナルを自陣に追い込んでいく。

リバプールの2つのゴールはまさにこの両サイドのカウンターを生かしたコンセプトから。先制点はガクポのバックドアで相手を一気に押し下げた後に、混乱中のアーセナルの守備陣をスムーズなリスタートで陥れて、クロスを上げたロバートソンも受け手となったガクポもフリーでゴールまでを完結させた。

2点目はキヴィオルの背後をショボスライで強襲する形。ショボスライはこうしたオフザボールのシャープさがここ最近は際立っている。ディアスは決めるだけでOK。リバプールは立て続けに2得点を挙げる。

ここまでのリバプールを見ると非常に高いテンションのギアでこの試合に臨んだなという印象だ。どちらかといえば高い位置から相手を捕まえてくるチームなのか確かだが、序盤にここまで迷いなく相手を捕まえにいく試合は珍しい。

直線的な縦方向への自陣からのロングカウンターはどちらかと言えばリードしている展開の中で相手を突き放すための追い討ちに使われている感がある。立ち上がりから縦への急ぐルートを構築して狙い撃ちするというのはあまり多くは見ない。アーセナル目線からすれば、ある意味少し奇襲のような展開だったはずだ。

頭に入れておきたいのはリバプールの状況である。優勝を決めたものの前節のチェルシー戦では守備の対応の不安定さが目立っている。レスター戦やトッテナム戦といった結果的に勝利をした試合でも特に立ち上がりの守備は怪しさがあった。

そうした状況を踏まえると、この試合では何かしらいつもと違うことを仕掛けてきたのかなと思う。ショック療法というといますぐに結果が欲しいチームの対策っぽいので優勝を決めているチームにはふさわしくないラベリングかもしれないが、ニュアンス的にはそんな感じ。あるいはハイペースで飛ばすプランがどこまで通用するかどうか?というところをアーセナル相手にサンプリングしてきたのかなと思う。

というわけで少なくとも30分までにはリバプールはハイインテンシティの見返りが欲しかったはず。立て続けに入った2得点は実入りとしては十分だろう。こうなると、ハイインテンシティの必要性は薄まるため、徐々にハイプレスの成分は減退。ロングカウンターに絞って反撃のルートを模索することとなる。

よって、アーセナルは30分過ぎからは求められる要素が変化。「敵陣に捕まえにくる相手をどのようにかわすか?」から「ブロックを組む相手をどのように崩すか?」にシフトさせられることに。

この状況がアーセナルにとっては非常に苦しかった。大外のサカ、マルティネッリに対してのサポートランはぶつ切りで、どちらも2人のマーカーを自力でなんとかしなければいけなかったケースがほとんどだった。

苦戦に輪をかけたのは中央の細々としたパスワーク。トーマス、ウーデゴール、トロサール主導でのナローなスペースでの打開は大外の解決策が見つからないという点では仕方ないところもあるだろうが、いかんせん難易度が高い。そのうえ、ロングカウンターに攻撃のプランを絞っているリバプールに対しては不要なカウンターの機会を与えることにもつながる。

アーセナルは迎撃の際にホワイトが不用意に出て行かない判断をすることで時間経過とともにカウンター対応は安定していた。だが、攻撃参加していればそもそもホワイトがボールよりも前にいるパターンもある。下手なロストが多いことはありがたい話ではない。

サイド、中央ともに攻撃をやり切ることができないアーセナル。リバプールのカウンターをラヤやサリバを中心になんとか防ぎ、2点の差で凌いだと言えるような前半だった。

迷いを与える追撃弾

後半、アーセナルで見られた変化はトロサールとマルティネッリの配置交換である。この一手自体はパリ・サンジェルマン戦でも見られたものであり、トロサールがトップでマルティネッリが左の際にすでにテストされている部分。

ただ、この試合においては非保持の時間でもマルティネッリが中央に立ち位置をとる時間帯が長く、これまでの中でも最もポジションの変化を色濃く行っていたといってもいいだろう。一方でトロサールが中央に入る時間帯もあったし、後半のスタートの配置で中央に入っているのはトロサール。ということを踏まえると「後半頭からマルティネッリとトロサールが明確に位置を変えた」と表現していいかは微妙なところなように思う。

いずれにしてもアーセナルの反撃の一手がポジションを動かした2人のキャストから生まれたことは確か。中央を進むウーデゴールから左サイドでパスを引き取ったトロサールからのクロスをマルティネッリが叩き込む。

中央で見事なバックヘッドを決めたマルティネッリのプレーが素晴らしいことに疑いの余地は全くないが、このゴールだけでマルティネッリのCF起用の有用性を語れるかは微妙なところ。むしろ、この場面はクロス自体がシンプルだったにも関わらず、あっさりとマルティネッリのマークを外したファン・ダイクの対応が不可解と言えるレベルのもの。強いて言えばウーデゴールなのかもしれないが、ゴール前のマルティネッリを放置してまでケアすべきものがあったかは怪しい。カーティスやグラフェンベルフの埋める位置もよくわからないし、シンプルにリバプールのインサイドのミスの要素が濃いように思う。

マルティネッリの中央でのプレーに関してはむしろ流れの中でミドルゾーンから裏抜けのフリーランをもたらすという点で有用性を示したと言えるだろう。特にウーデゴールにとってはハヴァーツ不在以降失われた前方の奥行きをもたらすパートナーとしてマルティネッリは効果的だった。ただ、このフリーランは69分のようにCFをスタートポジションというよりは中央に止まってライン間を狙うトロサールへの矢印を利用した左WGとしての抜け出しのようにも見える。CFを初期位置にした場合にはまた別のテイストかもしれない。

一方でよりローブロックを組んで奥行きを作り出しにくい相手に対しての効果は再検証する必要があると思う。自分はマルティネッリのCF化は反対の立場だったが、理由としては相手を背負ってのプレーの精度が高いイメージがないから。逆にこの部分が解消すれば本格的なオプションとしての活用も視野に入ると思う。

さて、失点したことで難しくなったのはリバプール。引いて受ける形でのミスが出たことと1点差に詰め寄られたことで、前に出て行きたい気持ちはあったはず。しかしながら、前半に敷いたプランは明らかな片道切符のエネルギー消費の仕方。出ていくにしても中途半端でただただ相手の攻撃を誘導できないままアーセナルにライン間と外を使い分けながらの進撃を許してしまう。

ならば、ロングカウンターで追加点を狙う形でなんとかしたいところ。だが、ガクポのポストやサラーのカウンターに呼応する味方の数は明らかに限定的であり、帰陣するアーセナル相手に優位を取れるわけではなかった。

ポゼッションの機会でもアーセナルは優勢。特にインサイドでライン間で前を向く選手へのリバプールのプレッシャーが後半はガクッと落ち込んだこともあり、一気にアーセナルは攻め込むことができるように。ルイス=スケリー、ウーデゴールといった選手たちがスペースを享受できたのもアーセナルの反攻の理由の一因だろう。

パフォーマンスが向上したウーデゴールが思い切って振ったミドルはメリーノの同点ゴールのお膳立てとなった。こぼれ球への反応もできなかったリバプールはここで前半の貯金を使い切る。

勢いに乗って逆転に向かいたいアーセナル。だが、メリーノの退場によって数的不利に追い込まれてしまうと終盤は苦しい戦いに。

リバプールは再びリードを奪うために攻勢に出るが、攻撃の主軸を握った右サイドは不調。サラーはここ数試合のキレの悪さをこの試合でも引きずったように見えるし、アレクサンダー=アーノルドの右足からのクロスは刺さりきらなかった。

最終盤はロバートソンがセットプレーからネットを揺らすが、これはわずかにオフサイド。10人のアーセナルはラヤを軸としてなんとか残り時間を守りきり、アンフィールドから勝ち点1を持ち帰った。

あとがき

ストーリー的にはアレクサンダー=アーノルドの投入でリバプールが流れを手放したとするのが綺麗なのだろうけども、実態のところでは後半の頭の時点ですでに綻びは明確に見えていて、それが片道切符の前半と早々の失点でどのように守るかの意志統一がしにくくなったことの影響の方がはるかに大きいように思う。

多分、後世に語り継がれるのはアレクサンダー=アーノルドの方だろうけどね。でもまぁ、このレビューくらいはそうじゃないことを主張してもいいのかなと思う。ブーイングなんてなくてもあれくらいのラインの残り方はしちゃう選手でしょ。

そういう意味ではマルティネッリのCFに関しての記述もやや天邪鬼感がある感覚を覚える人もいるかもしれない。けども、アレクサンダー=アーノルドの件も含めてそう感じたのだから仕方がない。CF起用と言っていいのかは微妙で、CFとしての有用性は可能性も示しつつ再検証が必要というのが個人的な意見だ。

内容面では浮き沈みが激しい一方で勝ち点1を確保したのはCL出場権を確実にする上で非常に大きい。確定のためのマジックは1である。

試合結果

2025.5.11

プレミアリーグ

第36節

リバプール 2-2 アーセナル

アンフィールド

【得点者】

LIV:20′ ガクポ, 21′ ディアス

ARS:47′ マルティネッリ, 70′ メリーノ

主審:アンソニー・テイラー