プレビュー記事

レビュー

採用するスタイルをキックオフに込める

立ち上がりに川崎が見せたのはいわゆるパリ式キックオフ。サイドの深い位置にボールを捨てたところからスタートし、そこからのボール奪取という非保持の局面から試合を作ろうという姿勢である。

このキックオフを採用するチームはちらほら見るのだけども、個人的には「立ち上がりから明確に前からプレスに行く意識を植え付けたい」スタイルの際に採用されている印象。この試合の川崎も同じで、敵陣からボールを奪いに行く意識は高いスタート。ボールを奪って縦に進むというスキームの成功例を開始1分で見せた。

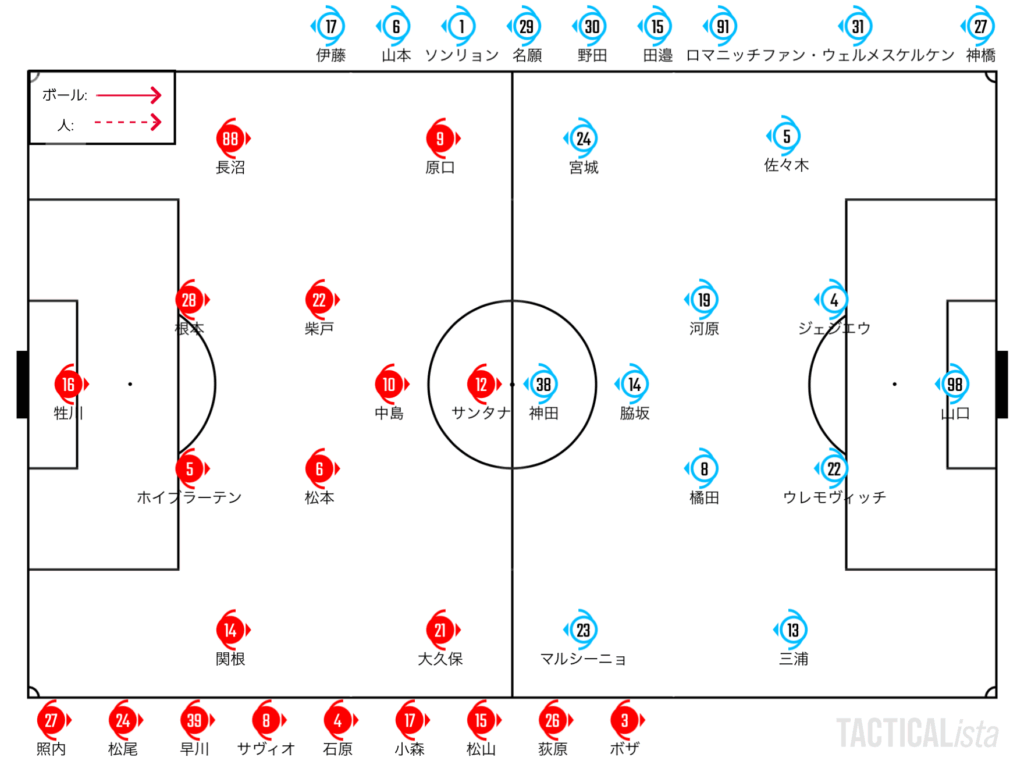

浦和は2CH-2CBとGKを軸にビルドアップを敢行。各サイドのCH、SH、SBの選手+フリーマンの中島がボール絡む形で左右に動かしながらチャンスを作りにいく。

一方の川崎の保持においても浦和はワンサイドカットで深い位置まで追い込んでいく姿勢を見せる。川崎は3バックに変化することで対応。河原や脇坂、佐々木などあらゆるポジションの選手がCBのどちらかのサイドに落ちて、彼らがポゼッションをしていく。ウレモヴィッチはビルドアップで左右に揺さぶることには積極的ではあったが、浦和に比べればロングボールを活用する姿勢をカジュアルな方だった。

10分が過ぎると徐々に互いの非保持は鎮静化。ブロックを組む形で4-4-2の陣形を組んでいく。そうなってくると、インサイドに縦にパスをさせるかどうかが前進のきっかけとなる。インサイドの中島、脇坂に縦パスをつけて、そこからサイドの裏を狙っていく形ができれば一気にスムーズにサイドの裏にボールを運ぶことができる。

DFラインは自由にボールが持てるようになったので、CBからそうした縦パスのコースを探っていくというジリジリとした展開に。序盤のハイプレス合戦から試合は徐々に睨み合いに移行した印象だ。

無鉄砲なプレスに対して優位を取る浦和

どちらもゆったりとする保持が主体となった前半の中盤。保持側としては中央に差し込んでいけば、当然相手に引っ掛けたところからカウンターを撃ち込まれるリスクが高まるというのも悩ましい話。リスクを軽減するのであればロングボールが一番楽。そういう点で先手を取ったのは浦和だろう。サンタナというシンプルなパワー系であればジェジエウとウレモヴィッチという対空性能が高い川崎のCB陣で封殺は可能。

それなのであればスピード勝負。松尾、金子がいない前線でそれができるのか?というところではあったが、見事にそれを遂行したのが中島翔哉。斜め方向に抜け出すアクションで川崎のDFラインの背後をとると、そのまま独走でゴール。先制点を決めた。

浦和はおそらくこの形をあらかじめ狙っていたのだろう。シンプルなロングボールというよりも裏抜けを絡めて縦に揺さぶるような形が多かった。サンタナは中央でガッチリ構えて起点を作るのはできてはいたが、左右の背後を取る形での決定機にはなっていた。

一方の川崎はロングボールの設計が甘く、セカンドボールを回収するイメージも具現化できていなかっため、長いボールを当てては回収するというメカニズムにも乗らなかった。裏を一気に取るというだけでなく、ポストからの落としを受ける縦関係を作るなど、ピッチの中で奥行きを作る意識は前半は浦和の方が高かったように思う。

川崎は中央をこじ開けるパスワークができればいいのだけども、バックラインがボールを運ぶことができない分、前線に時間を送ることができない。パスをつけていくと、2人目や3人目の受け手にはほぼ時間がない形となってしまい、チャンスを作る形までは至らないケースが多い。川崎の後方が時間を作れないため、浦和にコンパクトな陣形で受けさせることとなった弊害のように思う。

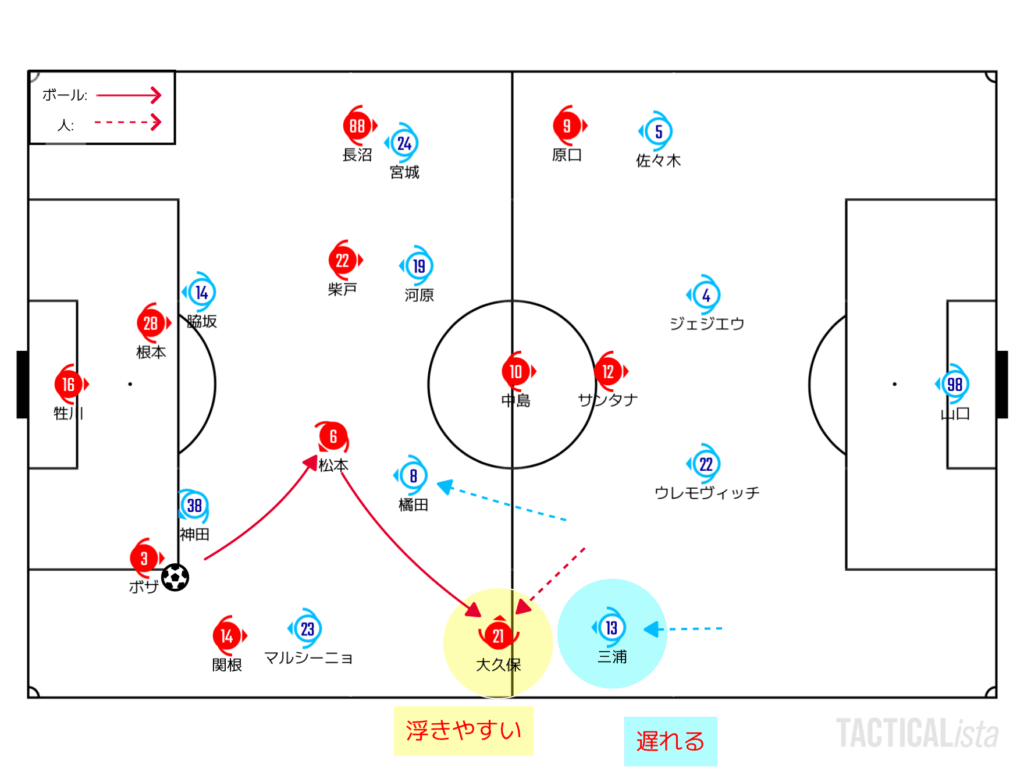

中央での強引な浦和のロングボールに対しては迎撃はジェジエウが時折とんでもない失敗を挟みながらもボールを奪えていたが、プレスを回避するショートパスに対しては川崎が後手に。特にSBがラインを上げるタイミングを掴めず、低い位置に入った浦和のSHを捕まえることができず。あとから出ていってしまった三浦などが背後を取られてしまい、ウレモヴィッチやジェジエウが苦労するという展開も見受けられた。

時間の経過とともに川崎は多少強引でもハイプレスに出ていくことを意識していたので、浦和はショートパスからサイドのギャップを作っての前進が容易だったので、川崎のハイプレスは撃退することができていた。かといって、川崎はバックラインにプレスにいかない!というシフトチェンジをするのであれば、浦和はポゼッションをして時間をかければ問題ない。正直にいえば先制点以降は川崎のプレスが無鉄砲だったので、浦和としてはもう少し精度が高ければもう少しチャンスはできたので、その点は少しもったいなかった。

強引なハイプレスに対してサイドに逃げ道を作れた浦和に対して、川崎は強引なロングキックを収めて起点を作ることができず。相手の守備ブロックとの駆け引きという点で明確にアドバンテージがあった浦和が優勢でハーフタイムを迎えることとなった。

町田の気持ちになる

後半、追いかける川崎は高い位置からのチェイシングでスタート。浦和は前半と同じく降りる大久保が安全地帯となっており、ここからプレスの回避ができる状態だった。

川崎の保持に対しての浦和のプレスは川崎のそれほどはハードではなかった。そのため、左右にボールを動かしながら打開策を探っていく。しかしながら、低い位置でのボールタッチがおぼつかなく、つまらないミスから相手にチャンスを与えてしまう。特に三浦はどう組み立てるのかのイメージがあまり周りと揃っていないように見えた。

かといって長いボールに関しては収まりどころがないのがこの日の川崎。この日は冴えなかったとはいえマルシーニョ→伊藤の入れ替わりは長いボールの起点となるという観点ではマイナス方向に作用する。

繋いでもミスが出てしまい、長いボールでも起点を作れない川崎。こうなると、浦和としてはプレスのかけ得になってくる。ミドルゾーンから川崎のミスを誘発し、そこからは素早いカウンターで浦和の方が効果的にゴールに迫っていく時間帯だった。

川崎は前線になんとかできる選手を入れようということでロマニッチを投入。11人×11人という意味ではこの日が彼の真のデビュー戦と言ってもいいかもしれない。前からのプレス、起点という意味で起爆剤として期待された投入ではあったが、全体の重心が下がり過ぎてしまっている影響もあり、なかなか彼1人でもリカバリーは難しい状況だった。

浦和は松尾、サヴィオを投入しながら徐々にプレスラインを下げるように。相手を引き込みつつ、前3枚のカウンターをベースに2nd legに向けて大きなアドバンテージになる2点目を狙っていくという展開だ。中央にロマニッチ、右に伊藤、それを操る山本という形で押し込む川崎だが、浦和の方がカウンターからシュートに迫る形を作れていた。川崎としては先週末の町田の気持ちを味わうような危険なシーンの連発だった。中でもその前から痛めていそうだったジェジエウの負傷が決定的なものになったシーンにおける山本のクリアは危機一髪だったと言えるだろう。

90分になると、浦和は自陣に下がる形で専制守備にシフト。なかなかゴールに迫るシーンを作れない川崎だったが、右サイドで佐々木が粘りを見せると、彼の横パスからロマニッチ→伊藤と繋いで同点ゴールをゲット。数少ないボックス内でのプレーを土壇場で成功させた川崎が浦和にアドバンテージを持たせない状態で等々力に帰還することとなった。

あとがき

非常に苦しい試合だった。だが、絶対仕留めたい後半のシフトでゴールに思ったより迫れなかったことを考えると、浦和もそれなりに苦しいのだろう。自分たちだけが苦しいのではない。酷暑に詰まっている日程、止まらない負傷者とその日暮らしを余儀なくされている状況なので、ひとまず最低限の結果をホームに持ち帰ることができてよかった。正直、試合の内容的には1点差負けでも致し方ないと思ったくらいだ。

ゴールシーンに目を向ければ、好調の伊藤とロマニッチの復帰は好材料であった一方で課題は多い。前からの守備はやややけっぱち気味だったのは展開的には仕方ないところもあるかもしれないが、見ていて非常に苦しかった。保持においては主に左サイドの手探り感は難しいものがあった。ウレモヴィッチを組み込んだビルドアップの構築に関してはもう1ヶ月早く取り組んでおきたかったところ。そういうテスト色もありながら引き分けという結果を持ち帰れたことはポジティブではあるが、彼がいなかった2試合+福岡戦は改めて勿体無い時間だったなということを感じずにはいられなかった。

試合結果

2025.9.3

Jリーグ YBCルヴァンカップ

Quarter-final

1st leg

浦和レッズ 1-1 川崎フロンターレ

埼玉スタジアム2002

【得点者】

浦和:22′ 中島翔哉

川崎:90+5′ 伊藤達哉

主審:御厨貴文