Fixture

Jリーグ YBCルヴァンカップ

Quarter-final 2nd leg

2025.9.7

川崎フロンターレ

×

浦和レッズ

@U-vanceとどろきスタジアム by Fujitsu

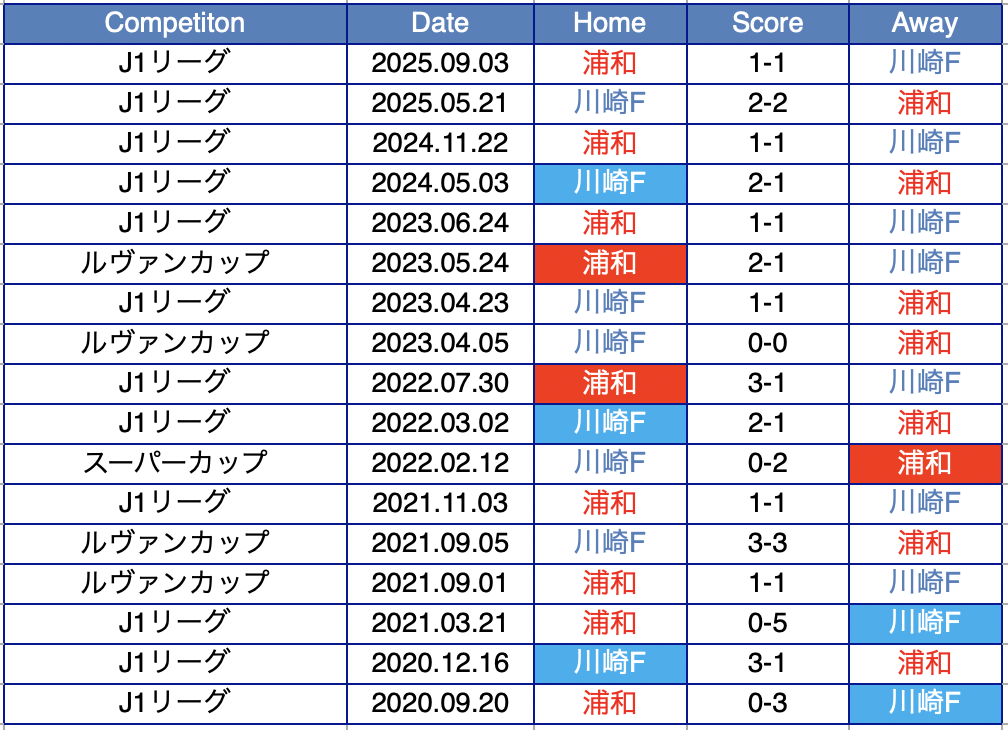

戦績

近年の対戦成績

直近5年間の対戦で川崎の5勝、浦和の3勝、引き分けが9つ。

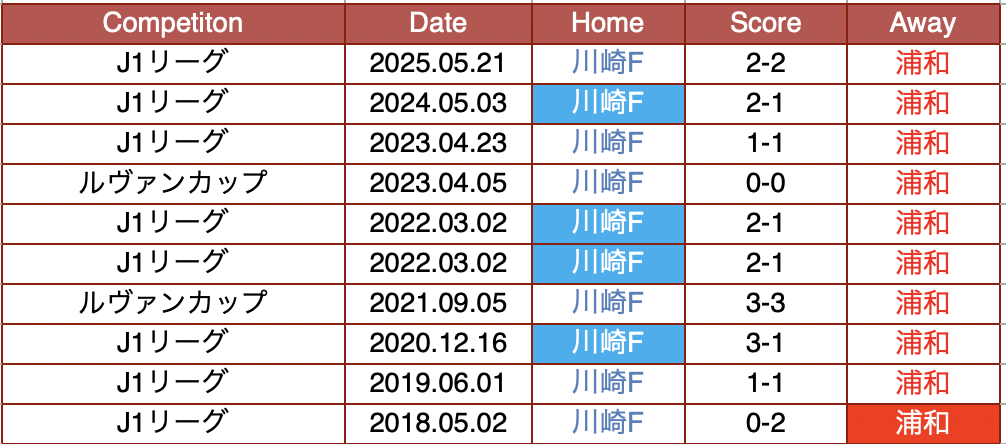

川崎ホームでの戦績

直近10戦で川崎の4勝、浦和の1勝、引き分けが5つ。

Head-to-head

- 直近7試合で5試合が引き分けとなっているカード。

- 直近10試合でアウェイチーム側に勝利がない。

- リーグカップにおいて川崎は浦和に6試合勝ちがない(W2,D4)。

- 直近3回の2レグ制のノックアウトラウンドは全て浦和が勝ち抜けている。

スカッド情報

- 大関友翔、家長昭博、エリソンは1st legでベンチ外。

- 丸山祐市、大島僚太、車屋紳太郎は長期離脱中。

- ジェジエウは1st legで負傷交代。

- 安部裕葵は長期離脱中。

- 原口元気は海外クラブ移籍を前提とした手続きのためチームを離脱中。

- マリウス・ホイブラーテンは1st legで負傷交代。

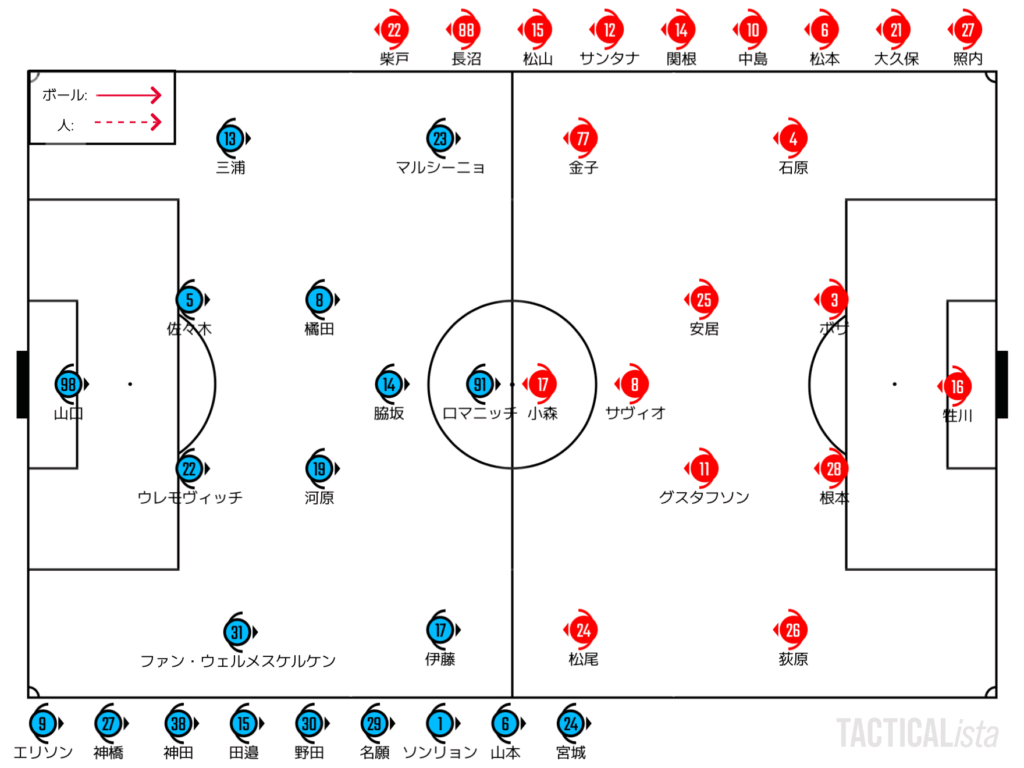

予想スタメン

Match facts

- 直近公式戦で4試合負けなし。

- J1所属チームの公式戦は10試合連続でクリーンシートなし。

- 直近7試合のJリーグカップの2nd legで未勝利(D5,L2)。

- エリソンは直近7試合の出場した公式戦で7得点。

- 伊藤達哉は直近4試合の公式戦の出場で5得点。

- 伊藤達哉が直近公式戦で決めている6つの得点のうち、4つはアディショナルタイムに決めている。

- 直近の公式戦6試合で全て先制点を奪っている。

- しかし、ここ4試合のうち3試合で追いつかれている。

- アウェイゲームは2試合連敗中。

- 7月以降に勝利した4試合の公式戦のうち、3試合は小森飛絢が得点を決めている。

- マチェイ・スコルジャは長谷部茂利のチーム相手に6試合で勝ったことがない(D3,L3)

- しかし、スコルジャは川崎相手の7試合で負けがない(W1,D6)

予習

1st leg 浦和戦

展望

必要は発明の母説

1st legは劇的な伊藤の同点ゴールで川崎が勢いのある形での折り返し。アドバンテージを持ち帰ることを許さない状態で等々力に帰ることができたという意味では非常に意義がある1st legと言えるだろう。

その一方で1st legは内容的には非常に反省点の多い試合でもあった。特に先制点を奪われた後の強引なハイプレスは機能しておらず、DFとMFの間が間延びしてしまい、相手にギャップを作ることを許してしまった。後方から相手を引き付けてのビルドアップ→ギャップを使っての前進からチャンスを作っていくことは明確に浦和の方ができていた。

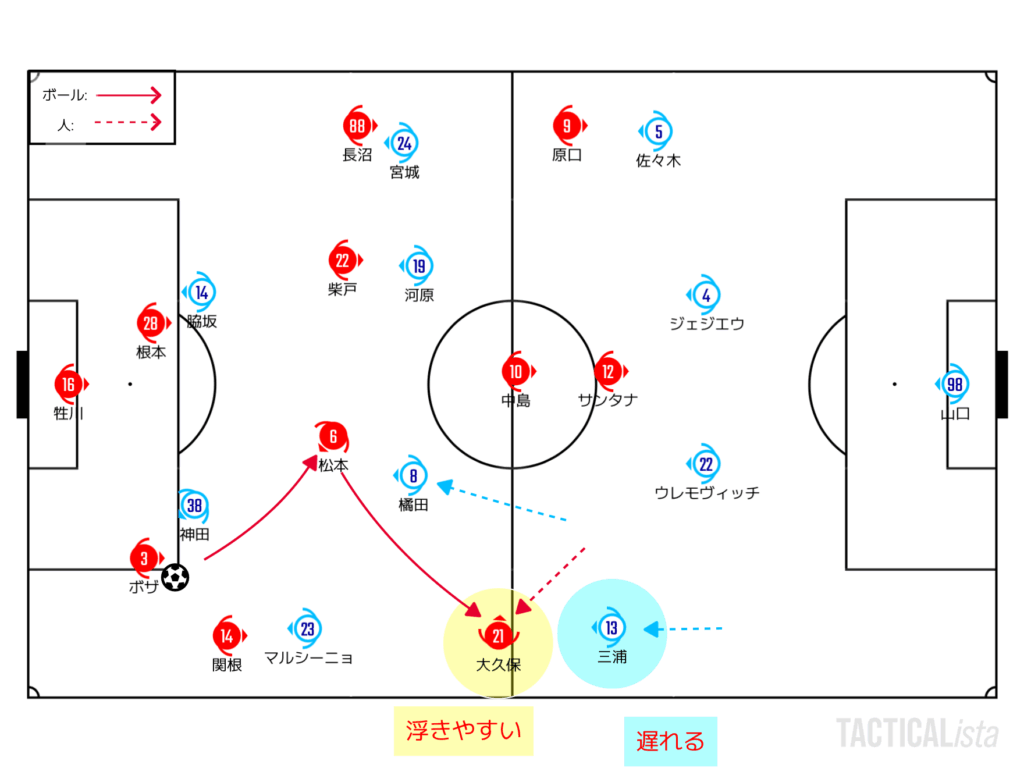

まずはこのハイプレスの機能性の改善を川崎は図る必要がある。前線で方向を切って誘導するというところはそれなりにトライしようとしているが、1st legは神田が背中を使われる場面が出てくるなど、思うようにはいかなかった感がある。また、前線が追い込むことがうまくいった場合でも、DFラインがついていけないことが多い。主に1st legではSBの三浦のプレスの遅れが発生し、大久保をフリーにしてしまうことが多かった。

こういう機会は減らす必要がある。1つはミドルゾーンで構える意識を増やしたいところ。要は今季序盤戦の長谷部監督らしいスタイルが色濃く反映されていた時代のようなスタイルに少しずつ回帰していきたい。なぜ、そういう守備が減ってしまっているのかは正直外から見るとわからないのだが、この試合は3連戦の3試合目。負傷者もいる中で満身創痍な展開が続いている中で、ハイプレスの連打で消耗する形は終盤の急激がガス欠を呼ぶ可能性はある。そういう形はどうしても避けたい。

ただ、展開や相手によっては当然ハイプレスが効く場合もある。Jリーグは今そこまでプレスに穴のある相手をポゼッションでのすようなプランを組むことができるチームはあまりないように思う。

必要は発明の母というけども、ハイプレスでポゼッションをいなすようなチームが少ないのであれば、多少粗があっても前からプレスに出ていくことは合理的となる。ひょっとすると前述の長谷部監督のシフトチェンジも、そうした面があるのかもしれない。単純に制御ができていない可能性もあるけども。でも、今のJリーグって割とそんな感じかもしれないとも思う。

出ていくのであれば、後方の連動は必須。先に挙げた三浦のところのプッシュアップの遅れは2nd legに向けて修正したいポイントでもある。丸山が長期離脱をしてしまったことを踏まえるのであれば、ハイラインの採用には踏み切りやすくはなったというのは抑えておきたいポイントでもある。

1st legでは失敗してしまったし、2nd legでは浦和も松尾や金子、サヴィオといった縦に速い攻撃を繰り出す選手たちがより長いプレータイムを得る可能性が高い。リスクは大きいが、展開次第ではハイプレスが必要になる場面は出てくる。その時にプランのいい部分を押し出せるような準備はしておきたいところだ。

あと1ヶ月時計を早めたかった

保持においてはウレモヴィッチの復帰以降は後方からショートパスを動かしていきたいという姿勢自体は感じた。浦和戦での1st legでは河原、脇坂などがCBの脇に入る形で3バックにシフトすることで、バックラインの枚数を動かし、相手のプレスをずらすような意識は見られた。

ただし、特に左サイドにおいては試行錯誤感が強かったのも事実。低い位置で佇む三浦はパスワークが不安定だし、上がろうにも前には幅をとって待っているマルシーニョがいるという八方塞がりな状況だった。

この辺りは正直なところ、バックラインを固定できていない弊害だなと感じる。高井の退団はもちろんのこと、ウレモヴィッチの退場及び2試合の出場停止、そして丸山の負傷にいたりいなかったりするジェジエウと試合ごとにシャッフルが行われている状況。これでは後方からのビルドアップが整備できていなくても当然という状態だろう。もちろん、ロングボール

スキルと稼働率を考えればウレモヴィッチがDFラインの軸となるのは今季に関して言えば確実。彼のポジションの左右を定め、そこから連携を組んでいくという作業をあと1ヶ月早く始めたかったというのが本音。それができていれば、リーグの覇権争いに食い込むことはより現実的になっていたと思うし、今季残された唯一のタイトルの試合でここまでテスト色が濃い要素が満載になることもなかったと思う。

ビルドアップだけでなくライン設定の高さに関しても同じ話である。たらればはサッカーにおいては禁句なのだけども、今の川崎に求めたいものを考えると改善の可能性はここにあるのかなという感じ。

それでもここからできることをやるしかない。ウレモヴィッチ軸の構築を攻守に行うこと。浦和の失敗に助けられた1st legは生殺与奪の件を相手に委ねていたという点で大いに不満が残る。等々力では自分たちの手で攻守にテンポを作り、より自分たち次第という展開に持っていきたいところだ。

【参考】

transfermarkt(https://www.transfermarkt.co.uk/)

soccer D.B.(https://soccer-db.net/)

Football LAB(http://www.football-lab.jp/)

Jリーグ データサイト(https://data.j-league.or.jp/SFTP01/)

FBref.com(https://fbref.com/en/)

日刊スポーツ(https://www.nikkansports.com/soccer/)