プレビュー記事

レビュー

激闘の埼スタから4日。粘りの一撃を仕留めた伊藤達哉によって後半の90分は両チームともタイスコアの状態で臨むこととなる。この試合で勝った方が勝ち抜けという非常にシンプルな2nd legである。

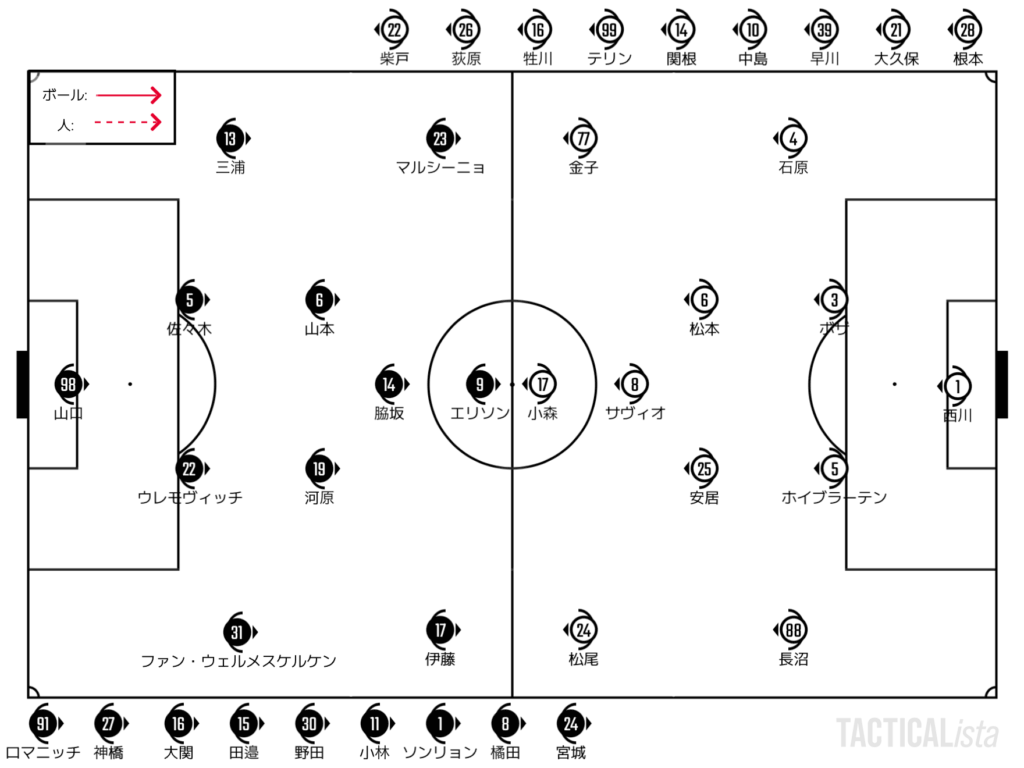

川崎の保持はここ最近の流れを踏襲し、ロングキックから前線にボールを届けるところからスタートする。1st legで先発だった神田ではなくエリソンがスターターという点でシンプルにここはスケールアップとなった。浦和のCB相手に連戦連勝とは言わないが、簡単に競り負けず溢れたボールに対しても粘り強く収めようとするエリソンは浦和にとって厄介だったのは間違いないだろう。

もう1つ浦和にとって厄介だったのはロングボールの設計を川崎が工夫をしていたこと。右サイドの伊藤は小柄なため、長いボールを空中戦で競り合うとなると分が悪い。なので、ロングボールを引き出すときは必ず裏を狙う動きがセット。単純な空中戦の色を減らすことによって負荷を減らしていく。

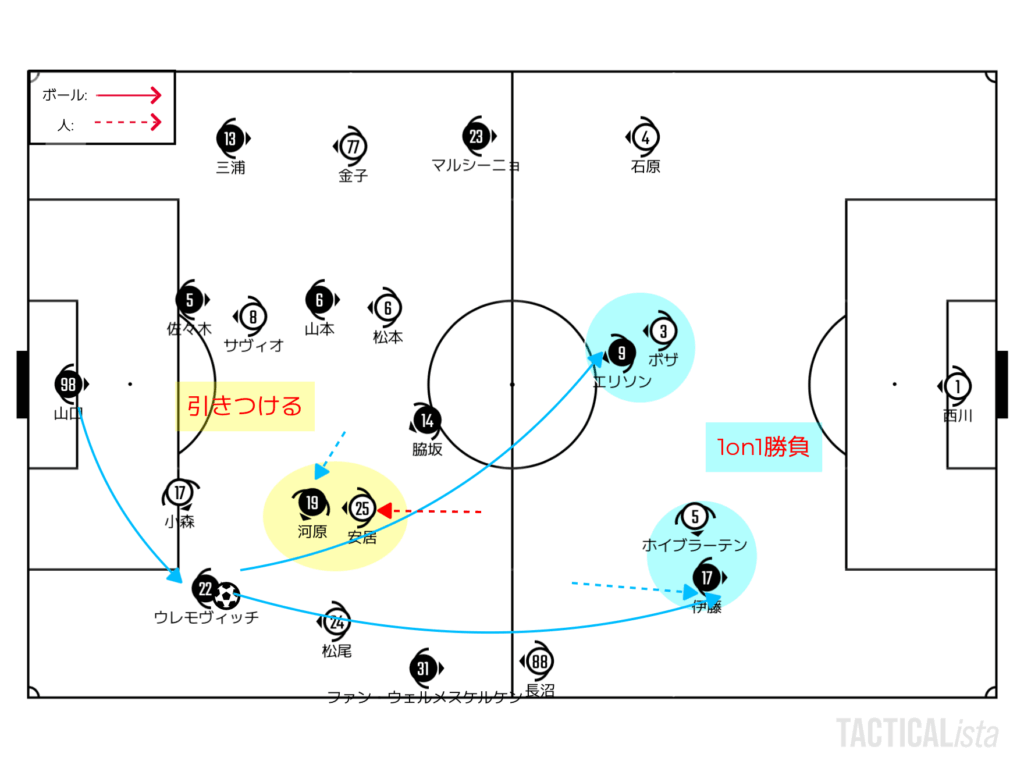

CB陣がボールを動かしながらオープンな状況を作り出し、浦和のプレス隊の意識を手前に向けたことも大きな要素である。すぐに蹴るのではなく、広がるCBなどからボールを動かし特に浦和の中盤のプレスを前向きのベクトルにする。その状況を生み出してから長いボールを入れれば背負う選手が挟まれることはない。

シンプルな長いボールだが、設計をきっちりしている分簡単には跳ね返されない川崎。後方から保持では2CB+山本、河原、そして時々SBが組立に加わり、前線のプレスがあまり連動しない浦和を尻目に1stプレスを外しながら、前進のきっかけを作っていった。

ズラした先が物足りない浦和

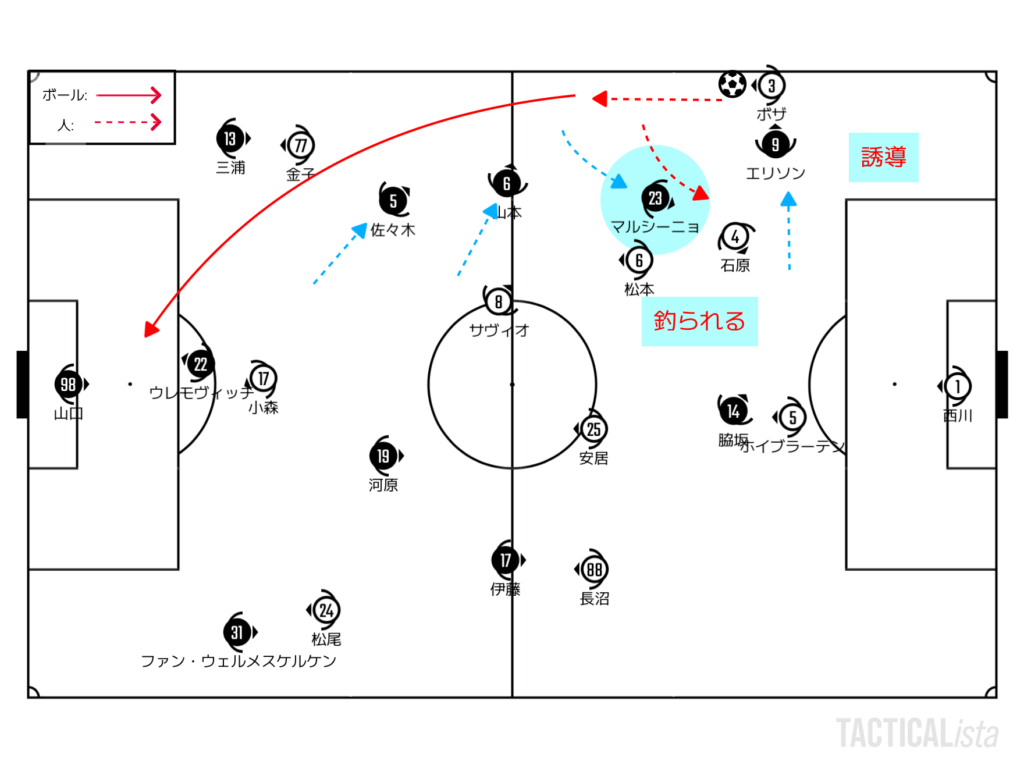

一方、浦和の保持も前進のきっかけを作れそうな川崎のズレを導き出していた。特に序盤気になったのは左サイドのマルシーニョ周辺のスペース。2トップがサイドに追い込むようにプレスにったが、誘導された先のSHが呼応できなかった感。3分のシーンにおいてのマルシーニョはエリソンが誘導した次である縦に構えておきたかったが、内側に絞る石原に釣られてしまって、同サイドに開いたボザのドリブルを許してしまう。

このように川崎はCFとSHの連携のところがやや緩慢ではあった。救いだったのはバックラインの対応に安定感があったことだろう。1st legで見られたような三浦が連動できずに右サイドの大外で簡単に起点を作られたシーンがかなり減り、迎撃に出ていく精度は格段に良くなっていた。

だからこそ、川崎のCF-SHの連携ミスを狙い撃ちにできていたという状況は浦和にとっては重要なカードだった、だが、浦和がこの形から効果的に前進ができていたかと言えば怪しいところ。各選手がギャップを作り出した後に選ぶ選択肢がやや微妙な感じを受けた。

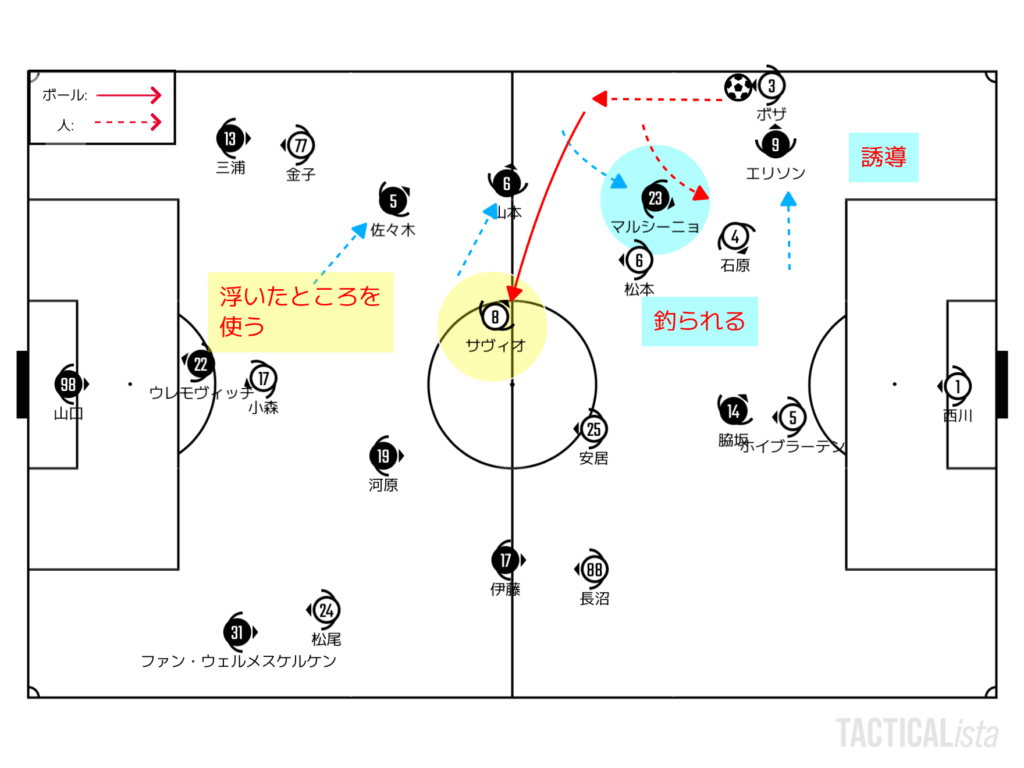

例えば、先に挙げたボザのシーンはドリブルで山本を引っ張り出すのに成功したにも関わらず、ボザは一気に背後の小森を狙う。もちろん、抜けきれてしまえば問題は無いが、そうでなければアバウトな状況で彼にボールを入れるのは作っているズレを有効活用できていると言えるかは怪しい。中盤で浮いているサヴィオを活用する方が川崎目線では怖かったように思う。

西川のビルドアップ参加も微妙に効果的ではなかった。伊藤の背後の長沼に届けられればというミドルキックが割ってしまうこともあるなど精度次第では十分に繋げるシーンを自ら手放してしまった感がある。失点シーンは彼も絡んだ連携のところから。下がって幅を取りにいったボザがコントロールしたところを脇坂に狙われてしまいロスト。慌てた結果、咄嗟のスライディングが脇坂を引っ掛けてPKを献上。ショートパスから川崎のCF-SHのズレを狙って行きたい浦和だったが、その手前の段階でミスが出てしまった。

浦和はこの失点シーンの少し後から中盤を下げてサリーする形でボールを受けにいく。安居は左、松本は右とCBの列に入ることによって、川崎のプレス隊の基準を間に合う。この落ちるアクションによって、浦和は後方の位置から運び出しができるように。エリソン、脇坂がケアしきれなかったCHから浦和は少しずつボールを運べるように。

アタッキングサードにおいての攻略は左サイドはやや苦戦気味。松尾、長沼を軸に3枚以上の枚数をかけて攻めにいく姿勢はあったが、ややパスワーク先は読みやすかったか。真っ先に危険な箇所を察知して潰しに行ったウレモヴィッチ、河原の先回りが光った時間帯だった。

一方で右サイドの金子のクロスはより殺傷性が高いもの。シンプルではあるが、スペースにきっちり落とすことができてたため、川崎のマークが最終的に外れかけてしまうシーンがちらほら。ゴールに向かうファー気味のものと、フリーでニアすらしを狙うライナー性のものなど、コースを蹴らせても金子のクロスは怖さにつながっていた。逆に言えばオープンな状況での浦和のCHや前線の選手のプレーはもう少し精度が欲しかったとも言える。

リードをしている川崎も相手の2トップのプレス隊の傍から侵入するなど、一方的に浦和ペースというわけではなかった。だが、こちらは徹頭徹尾アバウトな展開でも前線の馬力と駆け引きでなんとかしようという感じ。大外から斜めに裏に狙うサイドの選手たちや、浮いたらまず彼らを見ているであろう山本のプレーを見ると、おそらくこれがこの日のプランの根幹の1つなのだろう。

後方でのパスワークは安定しており、相手の誘導を外してフリーのホルダーを作っていた川崎だが、攻め切るところに移行するフェースはアバウト。ズレを生かしきれないことで攻めきれない浦和に比べると、完結率が高いファストブレイクから追加点を狙う展開で勝負をかけていた。

画竜点睛の選手交代

迎えた後半、浦和は中島を投入。前半の浦和の保持を考えると、スペースを作る形で浮いた味方を作ることはできているので、欲しいのはそのスペースから精度の高い前進の手段を持っている選手。そういう意味では中島の投入は理に適ったものになる。ハイプレスで川崎にプレッシャーをかけることはより難しくなったのだが、そうした部分を加味してもまずは浮いたスペースから正確なキックやドリブルができる選手が欲しいということだろう。

前半に引き続きサリーに加えてフリーマン役の中島が加わった浦和はより自由度が増加。川崎の中盤より前にファウルを引き出させるなど、守備の狙いが絞れない展開が続く。

前線に起点ができなかったのも川崎にとっては苦しかった。自陣からでも山本がフリーになればそこから前線にボールを供給することができていたのだが、前線はなかなか収まりきらず。逆に浦和のカウンターを食らうこともしばしばとなっており、ピンのきっかけにもなっていた。

右サイドの金子を起点とする攻撃はファストブレイクにおいてはやや強引さが先行している場面もあったが、クロスでボックス内に迫る方策としてやはり彼の精度が一番。左右で丁寧に揺さぶるという前半にはあまり見なかった形を挟みながら、右サイドから主にファーサイドを狙ったクロスでチャンスを作っていく。

バックステップでのクリアで金子からのクロスに対応していたウレモヴィッチだったが、このマッチアップの流れを変えたのは交代選手。この日がデビュー戦となったテリンが右サイドからのクロスに足を伸ばしてウレモヴィッチを出し抜いて同点ゴール。効果的ではあったが、決定機にはならなかった金子のクロスからに攻撃にターゲットとしてのクオリティを加えたテリン。画竜点睛というべき選手交代で浦和はタイスコアに。

前半の前進の手段が効かなくなってしまった川崎。左サイドでロマニッチ、宮城を軸に反撃を狙っていくがなかなかボールが収まらずに苦戦。テリンのゴール直後の浦和は一気呵成に攻めにいくが、ラストパスやシュートの精度が足りず、突破に近づく逆転ゴールを手にすることができない。

ジリジリとした展開の中で違いを見せたのは2人の小兵アタッカー。左サイドに出張した伊藤はわずかに寄せが甘くなった浦和のCHにもらったスペースを生かしてミドルシュートを打ち込む。絶好調の選手らしい素晴らしいクオリティのミドルで突破への道を切り開く。

しかし、伊藤と同じく1st legでゴールを決めている中島が反撃。ウレモヴィッチのファウルから得たFKのチャンスにGKにはどうすることもできないコースを蹴り込むスーパープレーで同点。2分後にタイスコアに引き戻し、試合を延長線に引き摺り込む。

延長戦で先手を取ったのは川崎。ロマニッチが起動したハイプレスで西川がパスミスを引き起こしてしまうと、ボールを奪った川崎がボックス内で仕掛けた伊藤によってPKを獲得。西川のミスが軽率だったのは間違いないが、一度局面が落ち着いてリセットをかけるところまではたどり着いたように見えたため、ゴールに向かったわけではない伊藤に対する関根のチャレンジにもそれなりに厳しい見方になってしまうのは避けられない。

このPKを宮城が仕留めてリードを奪った川崎。延長の後半は5バックに移行。伊藤と負傷交代による宮城を下げることによってWGを消し去り、田邉をロングボールのターゲットにすることで異なる陣地回復を狙っていく。

それなりに低い位置で受けることを想定しているプランだったかと思うが、バックラインのチャレンジの積極性は5バックを採用したメリット。味方の抜けたところをカバーしつつ、自らの迎撃でも存在感を見せた神橋は難しい局面での投入で大きな仕事を果たしたと言っていいだろう。

ハイボール処理では積極性を見せながら最後は冷や汗をかいた山口も、ファインセーブで自らの失敗の帳消しに成功。最後は三浦のど根性キャリーで敵陣にボールを押し返した川崎が万策を尽くして浦和の反撃を退け、準決勝の切符を手にすることとなった。

あとがき

プレビューで掲げた守備の連動性を上げられるか?という課題は据え置きのように思う。この試合でも浦和の前進のクオリティに助けられたところは否めないし、オープンなホルダーのキックミスによって彼らがチャンスを増幅できなかった場面はザラにあった。質問箱に来ていた「柏にこれで勝てるの?」という意見が出てくることも個人的には納得感はある。

それでも、結局ハイプレスを仕掛けることで2点を取っているのがこの日の川崎であるのも確か。多少オーガナイズされていないとしても、前に出ていく馬力をある程度継続する方が今のJリーグでは大事なのかもしれない。求められるものは環境次第である。

勢いに乗る勝利であることは間違いない。ここからまた1週間に1試合のペースが続くので、この代表ウィークで出た課題はきっちりと潰して準決勝に向かいたいところ。派手に喜びつつ、地道に改善を求めていく。より大きな成功を手にするための準備を引き続きチームには頑張っていただいたいところだ。

試合結果

2025.9.7

Jリーグ YBCルヴァンカップ

Quarter-final

2nd leg

川崎フロンターレ 3-2(AGG:4-3) 浦和レッズ

等々力陸上競技場

【得点者】

川崎:18′ エリソン, 88′ 伊藤達哉, 96′(PK) 宮城天

浦和:74′ イサーク・キーセ・テリン, 90′ 中島翔哉

主審:荒木友輔