Fixture

UEFAチャンピオンズリーグ

リーグフェーズ 第5節

2025.11.26

アーセナル(2位/4勝0分0敗/勝ち点12/得点11 失点0)

×

バイエルン(1位/4勝0分0敗/勝ち点12/得点14 失点3)

@アーセナル・スタジアム

戦績

過去の対戦成績

過去の対戦でアーセナルの3勝、バイエルンの8勝。

Match facts from BBC sport

- アーセナルはCLでバイエルンと14回と対戦しており、同大会で最も多く対戦している相手。2015年の2-0での勝利以降の5回の対戦では勝てておらず、4つの敗戦のうち3つは5-1でのもの。

- グループステージでは5回目の対戦。00-01,15-16シーズンが過去の対戦となる。バイエルンが敗れたのは2015年10月の一度だけでメスト・エジルとオリビエ・ジルーの2ゴールでの2-0での敗戦。

- アーセナルは直近8試合のCLのリーグフェーズにおいて全勝しており、その間のスコアは24-2。大会の歴史においてのクラブレコード。

- 2017年9月のパリ相手の3-0での敗戦以降、バイエルンがCLのグループステージで負けたのは3回だけ(W45,D4)。しかし、その3回はいずれもアウェイで喫したものである。

- アーセナルは今季ここまでCLで失点を喫していない唯一のチーム。被xG(1.94)と被枠内シュート(7)はともに最小。バイエルンはここまで得点数(14)が最多タイで、xGは12.3を記録している。

- シティとインテルと同じく、アーセナルとバイエルンは今季ここまでCLでビハインドを経験していないチーム。バイエルンは345:49をリードで過ごしており大会最多。

- パリと並び最多得点を記録しているバイエルンだが、枠にヒットしたシュート(7)も最多。7回は開幕4試合の記録としては03-04以降、10-11のバルセロナ、18-19のレアル・マドリーと並んで最も多い数字。

- ハリー・ケインはアーセナル戦21試合で15得点を記録。エミレーツでの10試合で6得点をマークしており、エミレーツを訪れた相手選手の中で最も多いスコアラー。

- ガブリエウ・マガリャンイスは23-24開幕以降のCLにおける空中戦での勝率が70%(52/76)。50試合以上を経験している選手の中で最も高い勝率。

- ジョシュア・キミッヒはパリ戦でCL100勝を記録。1992年以降、100勝を記録した53人の選手の中でキミッヒは最も高い勝率(71%)を記録している。

スカッド情報

- ヴィクトル・ギョケレシュ(筋肉?)

- マルティン・ウーデゴール(MCL)

- ガブリエル・ジェズス(ACL)

- カイ・ハヴァーツ(膝)

- ガブリエウ・マガリャンイス(筋肉)

- セルジ・ニャブリ

- ジャマール・ムシアラ

- ルイス・ディアス(出場停止)

- アルフォンソ・デイビス

予習

CL 第4節 パリ・サンジェルマン戦

第10節 ウニオン・ベルリン戦

第11節 フライブルク戦

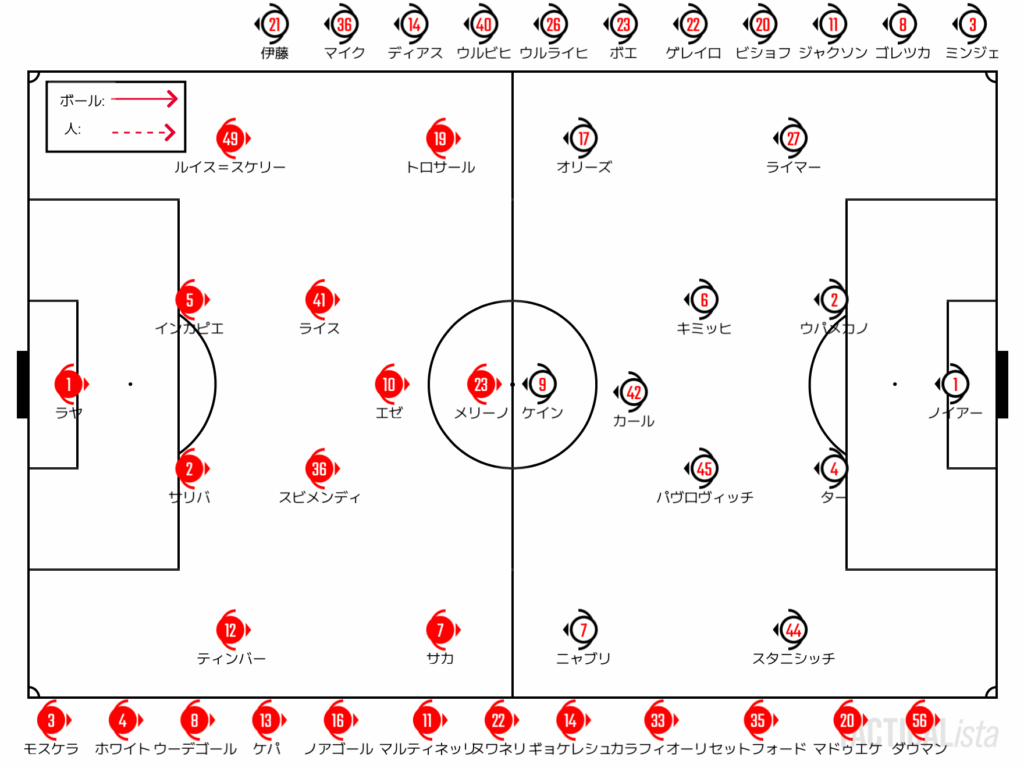

予想スタメン

展望

絶対王者の看板通りのスキがない内容

ここまで4連勝と順調なCLのリーグフェーズを過ごしているアーセナル。そんなアーセナルに残る懸念は残りの4試合においてポット1との対戦を残していることだろう。第5節はいよいよそのポット1との対戦。アーセナルと同じくここまで全勝という素晴らしい成績を残しているバイエルンとロンドンで激突することになる。

今季のバイエルンはCLだけでなく公式戦では無敗。11月の代表ウィーク直前のリーグ戦でウニオン・ベルリンと引き分けたことを唯一の例外としてすべての試合に勝利を挙げている。

内容を紐解いても結果はうそをついておらず、バイエルンは非常に強大な相手だといえるあろう。全局面で明確な弱点はなく、高い水準でバランスが取れたチームだ。

ポゼッションは3バックベース。最終ラインは2人のCBに加えてもう1人が入る形で3バックに変形することが多い。基本はCHの片方が最終ラインに落ちる形がオーソドックスであるが、SBを入れ込んだり、あるいは降りるのはCHでも入る位置をサイドに変えたりなど、狙いを散らすような要素が入っている。プレスに来ない相手に対しては3枚目としてGKのノイアーを活用する形もある。

CHが下りるアクションに連動するように前線の中央の選手たちにも低い位置に動く自由は与えられている。ケインは左の低い位置に降りるアクションがここ数試合で各段に増えているし、ニャブリやカールといったトップ下の選手たちもおりて受けるようなアクションを活用する回数は多い。

本来、こうしたアクションを奨励しているチームは全体が後ろに重くなってしまうという欠点があるのだが、バイエルンはそういったことはない。理由としてはライン間で前を向いた選手が総じてドリブルで運ぶことができることが1つ、中央で降りる選手がいる代わりに高い位置を取るオフザボールができる選手が常にいるのが1つ、大外にボールを預ければディアスやオリーズといったWGがタメを作ることができるのが1つ。低い位置を取っても、高い位置を取りなおすための手段はそこら中にあふれている。

押し込んだところからも打開策を常に見つけることができるのがバイエルンの強み。オーソドックスなハーフスペースの裏抜けは縦横無尽に動き回るライマーの主戦場。背後に抜けるアクションをフリとして両WGはカットインからのシュートも狙うことができる。

左のディアス(この試合ではいないが)もさることながら、右のオリーズはプレミアにいたころよりもさらに強力な選手となっている。カットインからの力強いシュートは明らかに磨きがかかっており、ワイドからのチャンスメーカーとしてだけでなく、フィニッシャーとしてもスキルは一級品だ。負傷中のムシアラを埋めるようにトップ下で台頭したカールも右に流れるプレーが得意で、オリーズとのライン交換からスペースメイクを行うなど連携も見事。オリーズのスキルをさらに高みに導いている。

多くの選手が細かいドリブルによって、相手の守備を引き付ける意識とスキルを持っており、その合わせ技で生み出したスペースからシュートを放つなど、ローブロック攻略にも抜け目がない。押し込まれる展開が続いてしまえば、並みのチームは簡単に飲み込まれてしまう。2失点をしてなお落ち着いた試合運びで3倍返しの6得点を記録したフライブルク戦は彼らの真骨頂といえるだろう。

非保持においては中央の2トップが縦関係となり、SHが守備のスイッチを入れることできっちり相手を追い込む道筋を立てながらボールを奪いに行くことが多かった。ただ、アーセナル目線で気にしておきたいのはパリ戦の振る舞いだ。中盤の移動が多いパリに対して、バイエルンはオールコートマンツーで対応。CBの片方を浮かせて、CFのデンベレを2枚で挟み、ここだけは後方で数的優位を担保していた。

欧州王者に輝いたパリのポゼッションのスキルは確かなはずだが、バイエルンはハイプレスからチャンスを作り、得点も確保。パリのショートパス主体の組み立てを壊した。ディアスの退場で後半を丸々10人で過ごすこととなったのは想定外だろうが、残りの45分でブロック守備の精度が確かであることを証明したともいえる。

各局面で強みがあり、スキがない今季ここまでのバイエルン。高止まりしているここまでの成績を裏付ける内容となっていることは間違いないだろう。

「先代」と同じ大舞台で名を挙げる機会

単純な勝ち抜けのための星取の話をしてしまえば、ここは引き分けでも問題はないカード。勝ち点16に王手をかけることができる1ポイントの積み上げで十分。後ろにチェルシーとのリーグ戦が控えていることも加味すればここは明らかに一息つきたくなるポイントである。

だが、その一方でこの完成度の高いバイエルンに真っ向から組み合ってどこまでたどり着くことができるのか?というのは知っておきたいところでもある。そのうえで上回ることができればチームはさらなる上昇ムードに乗ることができるだろう。

バイエルンには明確な弱点はないといったが、あえて挙げるとすればセットプレーだろう。直近ではリーグ戦で2試合、CLで2試合をチェックしたが、失点の多くはセットプレー。CBを中心に相手のマークを外すアクションに対して反応が遅れることが多く、流れの中からは考えられないくらいあっさりとフリーで相手のシュートを許すことが多い。

攻略においてはファーサイドなどノイアーのリーチが届かないところにボールを置き、折り返しでの競り合いを制し続けることでオープンな状態でシュートまで持っていければ理想。それだけにガブリエウの欠場は手痛いところである。

ただ、バイエルンは自陣に押し込まれ続けるという展開がほぼないチーム。さすがに退場者を出したパリ戦ではリトリートベースで戦うこととなったが、そうしたアクシデントがなければそういう状態に一方的に追い込まれることを想像するのは難しい。

保持からきっかけを作っていけるかに関しては大きなチャレンジになるだろう。パリ戦のようなマンツー気味のハイプレスに出てくることがあれば、アーセナルとしては前に進める大きなチャンスととらえたい。CFが背後を取られるリスクが少ないメリーノであるのならば、CBの片方も前に上げてパリ戦よりも先鋭的なオールコートマンツーを披露する可能性もあると思う。

やはりポイントとしたいのは右サイド。SBがロングボール対応に強いとは言えないので、左右のSHを長いボールの収めどころにしたいところ。サカはもちろん、マルティネッリの起用も面白いように思う。

サイドで起点を作れれば後方からの攻め上がりも活用したいところ。サカを信用し、スビメンディやティンバーの攻め上がりからオープンな選手を作り、マンツーマンを墓石に行きたい。

逆にこうしたフリがなく中央のスペースを使うのは危険。プレスバックもさぼらないケインをはじめとしてセンターラインのスペース管理は前線から後ろまで非常に規律がある。安易にFW-MF間にパスを差し込めばつぶされてカウンターを食らう場面もあり得る。パレスやフラム相手にもこうした形でのリズムの失い方はしてきたし、バイエルンは特にそこから失点につながるリスクがこの2チームよりも明らかに高い。

守備においては逆にセンターラインの判断が問われ続ける展開になるだろう。低い位置に降りていくケインやサイドに流れるカールまでどこまでついていくかは非常に重要。原理的な対応を行えば、その原則をついて得点につなげてくる怖さがあるのがバイエルン。

クラブ・ブルッヘはアンカー役の選手がケインについていくことをルール化して対策を打ったが、バイエルンは早々にこの動きを利用して攻略に成功。ケインが持ち場から大きく離れた結果、ぽっかり空いたバイタルでトップ下のカールがあっさりと足を振って得点につなげていた。

重要なのはやはりDFラインの連携だ。インカピエはトッテナム戦ではいい働きを見せたのは確か。だが、あの試合はリシャルリソンとのシンプルなデュエルに勝てるかどうかというシンプルな構図だった。バイエルンが相手ならば、考慮しなければいけない要素はトッテナムの比ではない。改めてガブリエウ不在の穴が問われることとなるだろう。

仮にパリ戦と同じような左のCBを浮かせるマンツーをバイエルンが敷いてくるのであれば、インカピエは保持でもキーマンになる。彼の配球力からアーセナルの組み立ての精度が決まることとなるだろう。

ガブリエウ不在時のバックアップを務めた先代といえばもちろんキヴィオル。そのキヴィオルのアーセナル時代のハイライトといえば、ガブリエウの欠場の影響を微塵も感じさせなかったマドリーとのCLである。

同じ欧州における盟主であるバイエルンに対して、インカピエは先代と同じようなインパクトを残せるかどうか。序盤戦に出遅れたエクアドル代表DFにとっては自分の存在感を大きく高めることができるまたとないチャンスであるといえるだろう。