Fixture

Jリーグ YBCルヴァンカップ

Semi-final 2nd leg

2025.10.12

柏レイソル

×

川崎フロンターレ

@三協フロンテア柏スタジアム

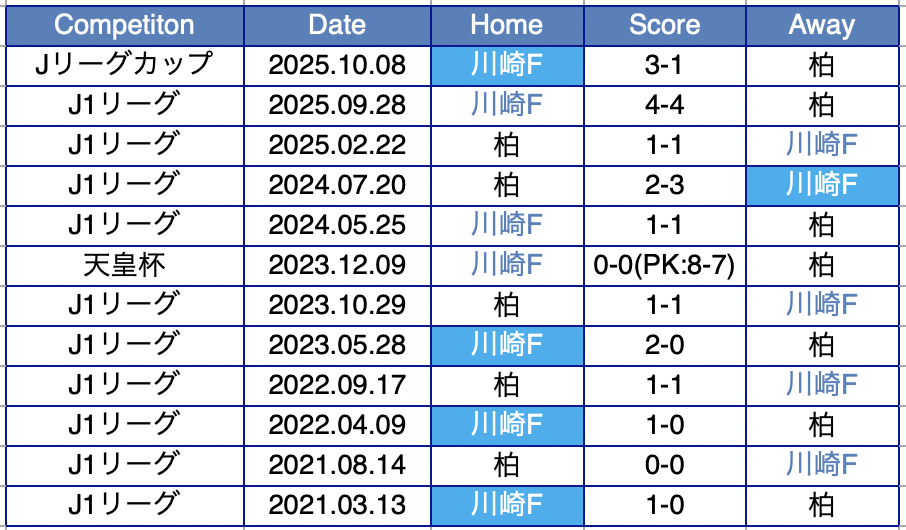

戦績

近年の対戦成績

直近5年間の対戦で川崎の5勝、引き分けが7つ。

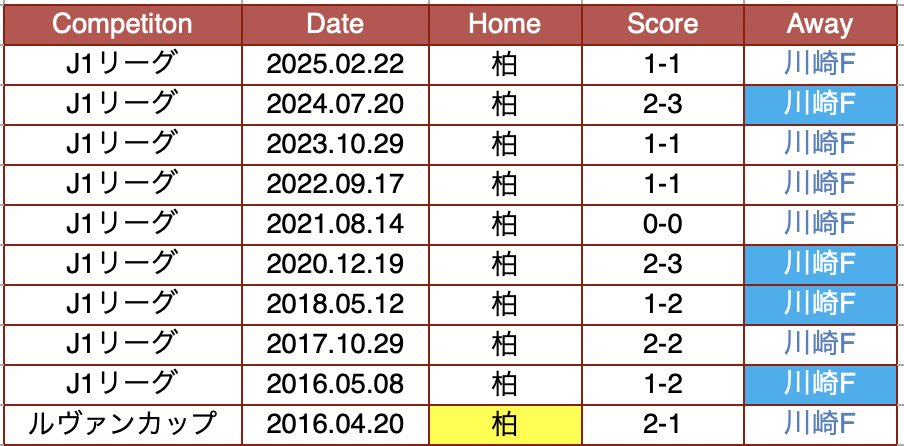

柏のホームでの戦績

直近10戦で柏の1勝、川崎の4勝、引き分けが5つ。

Head-to-head

- 川崎は柏との公式戦直近17試合負けなし(W9,D8)

- Jリーグカップの直近6試合はいずれもホーム側が負けていない(W5,D1)

- 日立台での公式戦は柏が6連勝を達成した後、川崎が9試合無敗を継続中(W4,D5)

- 日曜日での日立台での対戦は過去に9試合あるが、柏が敗れたのは過去に1回だけ(W5,D3)

- 勝利した5試合のうち、3試合は複数得点差。

スカッド情報

- 渡井理己、熊坂光希、手塚康平はACLによって長期離脱。

- 瀬川祐輔、久保藤次郎、小西雄大、熊澤和希、原田亘もベンチ外が続く。

- 中川敦瑛は累積警告による出場停止から復帰。

- 古賀太陽は1st legを欠場。

- 大関友翔、神田奏真は代表活動により不在の見込み。

- 大島僚太、三浦颯太は1st legで負傷交代。

- 丸山祐市、車屋紳太郎は長期離脱中。ジェジエウもベンチ外が続く。

- 山口瑠伊は1st legを欠場。

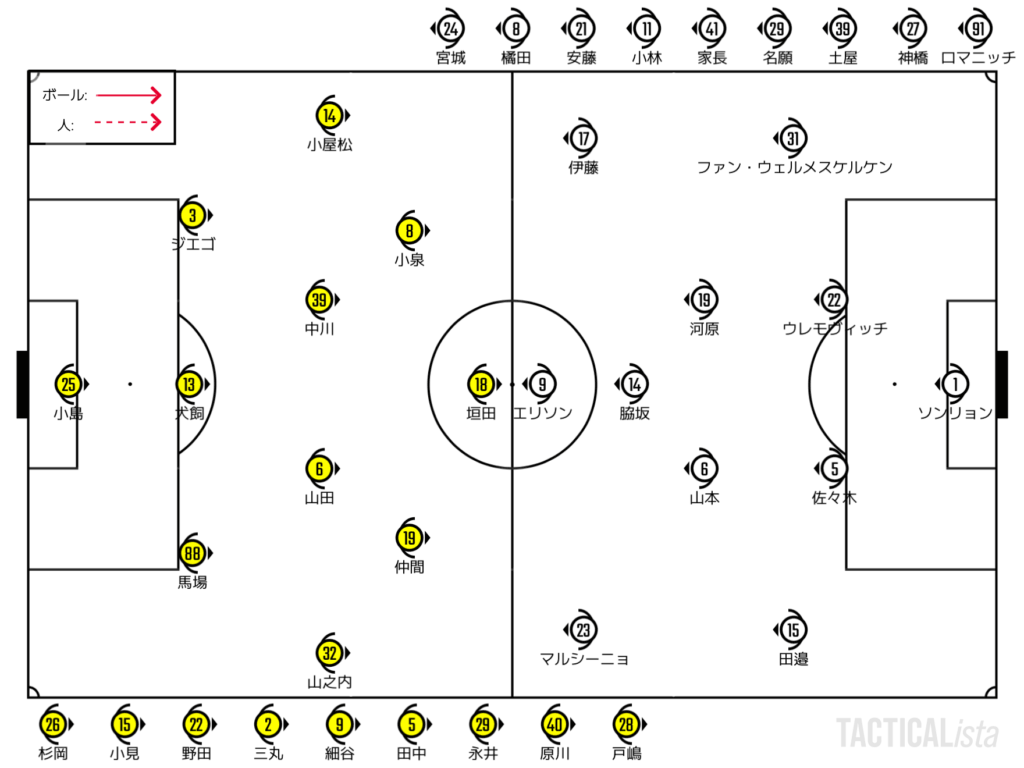

予想スタメン

Match facts

- 今季ここまで連敗はなく、敗れた6回の内5回は次の試合で勝利している。

- 今季の公式戦7敗はすべて複数失点でうち5試合は3失点以上。

- Jリーグカップにおいて過去ビハインドで2nd legを迎えた経験は1回だけ。2012年の準決勝でこの時は鹿島にホームで2nd legで引き分けでの敗退。

- ACLも含めて2レグ制において1st legを敗れた計3回の突破経験はない。

- 直近8試合において日立台での公式戦で負けがない(W6,D2)

- 中川敦瑛が先発した日立台での公式戦はここまで負けがない(W7,D2)

- 直近11試合の公式戦で負けは1つだけ(W6,D4)

- 90分での決着としては直近8試合のリーグカップの2nd legで勝てていない(D6,L2)

- 2点差のリードを付けて迎えた2nd legは過去にJリーグカップで6回。いずれも勝ち抜けを果たしている。

- しかし、ACLでは2017年に2点差をリードした1st legで浦和に逆転での突破を許した経験がある。

- 直近8年の日立台で川崎は13得点を挙げているが、このうち外国籍選手の得点は2020年のレアンドロ・ダミアンのゴール1つだけ。

- 伊藤達哉は直近11試合の公式戦で11得点を挙げている。

- 直近3試合の伊藤が得点できなかった試合はいずれも負けている。

予習

ルヴァンカップ SF 1st leg 川崎戦

展望

逆転を目論む柏の狙い目は?

等々力での1st legは3-1での勝利。川崎が前半の2ゴールのリードを後半もキープした状態で90分を終えた。

1st legの90分は概ねプレビューした通りの内容だったといえるだろう。構造で殴りたい柏に対して、川崎はオープンスペースで個の優位を使って打開するという異なるアプローチのぶつかり合いは2週間前のリーグ戦と同じ構図であった。

1st legに関しては自分の土俵でうまく振る舞えなかったのが柏で、相手の土俵を阻害しつつ自らの形を得点につなげたのが川崎だったということだろう。特にハイプレスから奪った川崎の3点目はこの試合においては象徴的。本来の柏の得意分野であるビルドアップを阻害するところから、自分たちが好むショートカウンターの舞台を用意するという流れは川崎がこの試合でもっとも手にしたい形だったといえる。

2nd legにおいても互いに目指したい攻撃の形は同じだろう。柏は構造で殴りたいし、川崎はトランジッションで壊したい。戦う土俵がどこになるかはリーグ戦から遡ることここ180分における大きなテーマだったし、この先に控える90分においても大きなテーマであり続けるはずだ。

柏が逆転をするのであれば、まずは自分たちの土俵での戦い方の精度を上げたいところ。小泉が優秀なリンクマンであることは等々力での試合において既に証明済み。だが、押し込んでスペースレスな状態を構造で殴るのであれば、飛びぬけて優秀な選手が1人いるよりも、数人のユニットでスペースを広げるアクションと活用するアクションをつなげられるかが重要である。

1人の選手に食いつかせた動きに連動するようにほかの選手がスペースに入っていく動きができるかどうか。リーグ戦を見る限り、中川はその立ち回りが非常にうまい選手。出し手も優秀な彼が後方の舵取りを牽引するのであれば、スペース感覚に長けた小泉はより高い位置での攻撃に集中できるはず。左サイドが主戦場の2人にワイドの小屋松とインサイドの垣田、逆サイドのワイドアタッカーが絡むことが出来れば川崎の狙いは一気に絞りにくくなる。

インサイドの純粋な高さでは柏は川崎に対してアドバンテージがあるわけではないので、やはりクロスに向かう形が重要。1st legで唯一の得点となった小泉のヘディングは空中戦でウレモヴィッチに競り勝って生み出したものではない。複数人の連携で抜け出す選手を作る、もしくは突破で相手に新たな対応を強いることはボックス内に攻略の道を作り出すための最短ルート。そうした状況を中川、小泉、山田の中盤でどれだけ演出することができるかは重要なポイント。個人的には左サイドにジエゴで不確定要素を増やし、右には1st legの後半に存在感を見せた山之内を持って来るという形も面白いと思う。

守備においては川崎をハイプレスでとらえる成功体験が欲しいはず。柏のプレスは走力を感じる一方でテンポがモノトーンで、ベクトルがバラバラな感じがある。狭いスペースに追い込む形で、2人目や3人目でプレスを仕留めるイメージを持っておきたい。

サイドに追い込むのであれば狙い目は川崎から見て左側になるだろう。ウレモヴィッチ、ファン・ウェルメスケルケンの右サイドは捨てる判断とボールを守る判断が割とはっきりしていてボールを取り切るのは不向き。田邉がいる分、連携面では不安があるし、足元がうまい佐々木を左足でプレーできるように制限できれば少なくとも逆足よりはミスの可能性は高まるはず。

割り切って蹴ってくるのが今の川崎なので深追いはリスクが伴うのは確か。それでも2点のビハインドを覆すのであれば、相手の土俵を阻害する要素は欲しいところ。自分たちのブラッシュアップをしつつ、相手のやり方を阻害する要素を付随させる。これが柏の逆転に必要な要素といえるだろう。

ハイテンポの波への対応策がキーとなる

1st legのプレビューでも触れたが、柏の負傷者がどの程度戻ってくるのかはこの180分における大きな要素となる。リーグ戦で欠場した面々に加え、1st legでは古賀と中川が欠場となり、スカッド運用の面では柏は大きなマイナスを抱えることになった。

2nd legでは出場停止明けとなる中川のスターター復帰は確実と見ていいだろう。そのうえで瀬川、久保、小西、古賀、原田といった面々がどこまで帰ってくるか。それぞれがぞれぞれに異なるキャラクターを持っているし、交代選手が多ければその分、プランの持続力は高まるはずである。逆に彼らがスカッドに戻らなかったり、無理な復帰を果たしたりするようであれば、1st legで見られた試合終盤の垂れ方は中3日のこの試合でも課題となるはずだ。

ただし、この点では川崎の運用もシビアだ。明らかに筋肉系の負傷である三浦と大島に日曜の復帰を期待するのは酷だろう。SBは田邉、ファン・ウェルメスケルケンで固定となるだろうし、CHの2人と脇坂の交代要員として計算できる中盤は1人だけ。運動量が多く要求されるポジションでの交代枠は限定されることとなる。

おそらく、柏は2点ビハインドという状況もあってハイプレス、ハイテンポでの立ち上がりで入ってくるはず。このハイテンポの波にどのように対応するかを考えていきたいところ。

そもそも、ハイテンポなやり方は川崎の方が得意であることを踏まえれば、この波には乗っかるというのは一つの案になるだろう。エリソン、マルシーニョ、伊藤の3人で攻撃を完結することが出来る川崎にとって、ロングボールで逃がしながら縦に速い展開に付き合うことは少なくともその瞬間においては悪い選択ではない。

しかし、中盤やSBに上下動を強いる展開が続けば柏だけでなく川崎も消耗する。交代枠の使い方が限られてくる川崎にとっては、消耗が激しい状況に付き合うのであれば少なくとも点差を3点に広げる4点目が欲しい。

CHの2枚替えが不可能となると、1st legのような残り10~15分のギアアップが効くかは怪しい。前半から早い展開をやるとなると、後半にサンドバックになったとしても安心できる点差が欲しい。おそらく柏もハイテンションで入るのであれば、どこかで垂れてくるはず。その時間帯を2点差以上で迎えられれば、国立への道は大きく近づいてくる。

試合のリズムの話に終始したプレビューとなったが細かい話をすれば、ドリブルの対処には気を付けたいところ。おおむね、柏のパスワークには先回りして対応できていたように思うが、失点シーンの山田のドリブルのような後方が予期しない穴の空け方を前線がしてしまうと、一気にゴールのルートは開けてしまう。ホルダーを早い段階でとめるという原則は再確認したい。一方でサイドのローテーションの対応の仕方やミドルの寄せ方などは1st legの守りの強度を維持できるかが問われる部分となるだろう。

どちらの土俵でもなさそうなセットプレーがどう微笑むかも気になるポイント。両チームともチャンスがありそうな展開なだけに、ここで後手は踏みたくない。川崎の守備目線であれば主にファーサイドへの守備対応と、多用するショートコーナーに対して早い段階で阻害できるマーカーの確認をしておきたい。

決勝進出までの道はまだ半ば。それでも川崎が等々力で手にした3点目は大きなアドバンテージであり、大島が2nd legに残してくれた手土産でもある。日立台で試合に臨む面々にはこのゴールを国立に届ける使命があるといっても過言ではない。重要な90分、熱気がピッチに伝わりやすい難しいスタジアムを乗り越えて、決勝の切符を必ず手にしたい。

【参考】

transfermarkt(https://www.transfermarkt.co.uk/)

soccer D.B.(https://soccer-db.net/)

Football LAB(http://www.football-lab.jp/)

Jリーグ データサイト(https://data.j-league.or.jp/SFTP01/)

FBref.com(https://fbref.com/en/)

日刊スポーツ(https://www.nikkansports.com/soccer/)