レビュー

鬼木式と長谷部式のプレスの違いは?

ついに2025年シーズンがスタート。およそ9年ぶりの新監督で迎える川崎の新シーズンは浦項の地から始める。年またぎのACLにおいて、川崎はリーグステージの突破にリーチをかけている状況だ。

序盤は非常に様子見色が強い立ち上がり。どちらのチームもセーフティに長いボールを蹴るスタートだった。1つ目のロングボールをカットしたのは橘田。中盤の積極的なロングボール対応は長谷部カラーをある意味象徴しているのかもしれない。

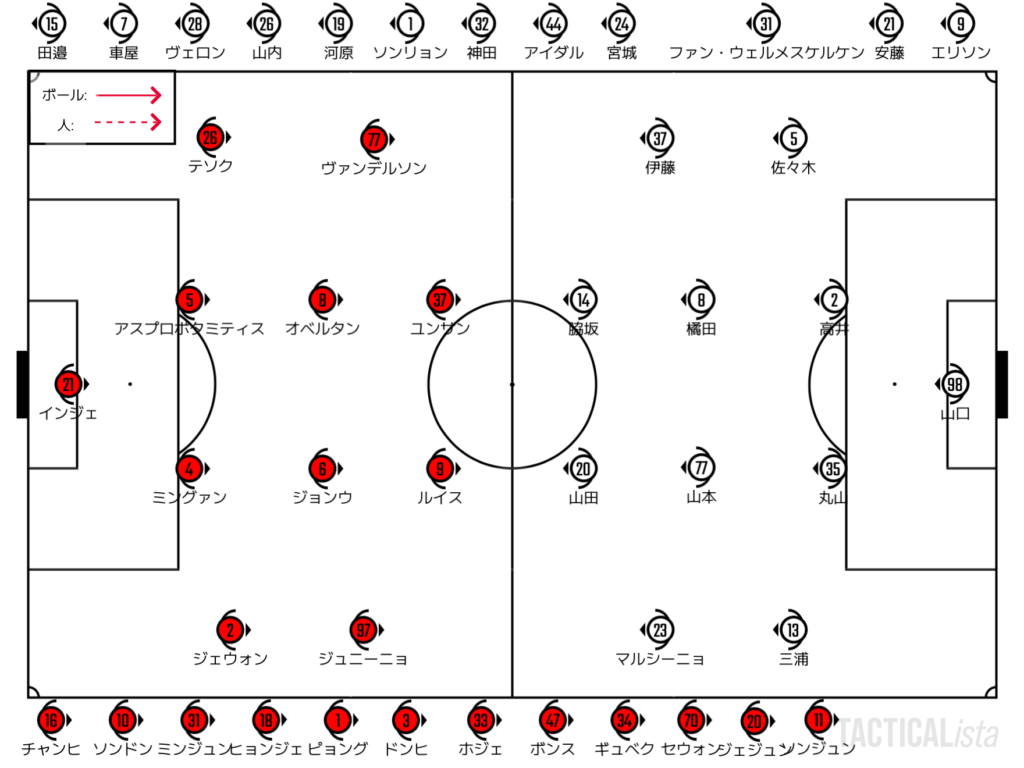

序盤の強引なロングボール回収からはどちらのチームもなかなか事態を動かすことが出来ない状況。そうした中で徐々にホームの浦項がボールを持つ展開となった。浦項の保持はCBが大きく開き、GKを挟むところからスタート。

昨季はLSBのテソクがインサイドに絞ることで3-2-5を形成するイメージだったが、この試合では動きは大人しめ。通常のSBのような動きを見せていた。

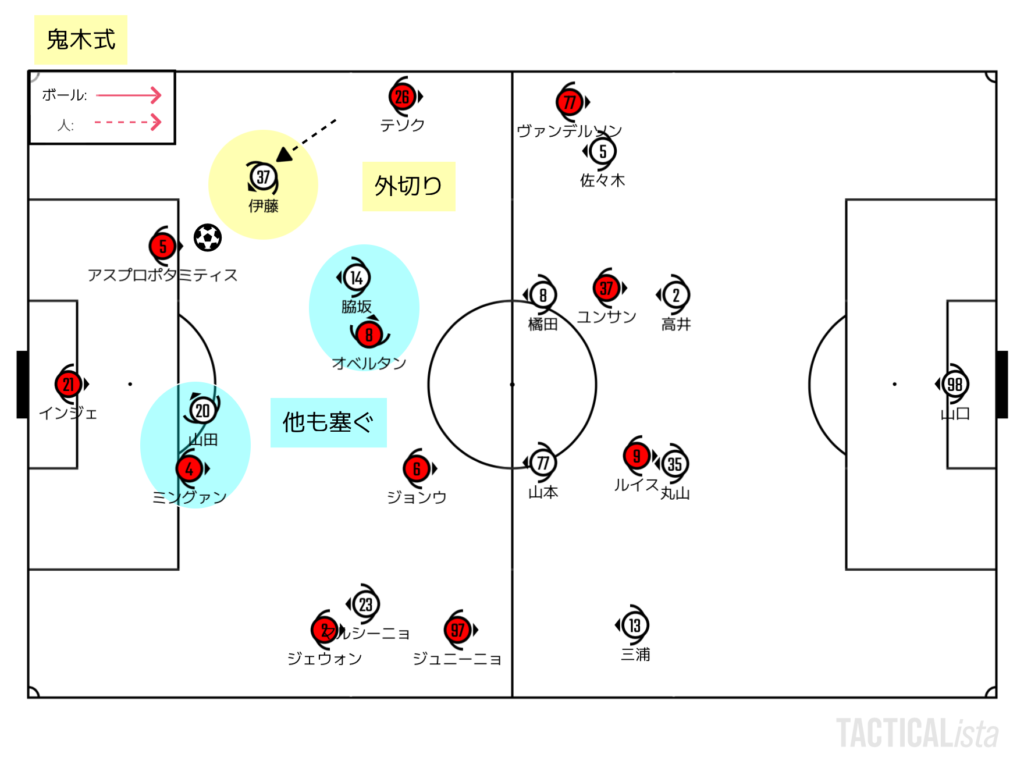

浦項の左サイドはCB、SB、SHを定点に置きつつ、CHをサイドに流す形のボールの動かし方であった。この浦項の保持に対して川崎のプレスのカラーは早速見られることとなる。せっかくいいモデルケースなので昨季と比べてみたい。

従来の鬼木モデルであれば、このボールの動かし方に対して川崎は相手のCBにSHが外を切るプレスに出て行くこととなる。鬼木モデルのメリットは相手のCBの保持の選択肢を完全に防ぎ切り、致死性のショートカウンターを食らわせることができる。

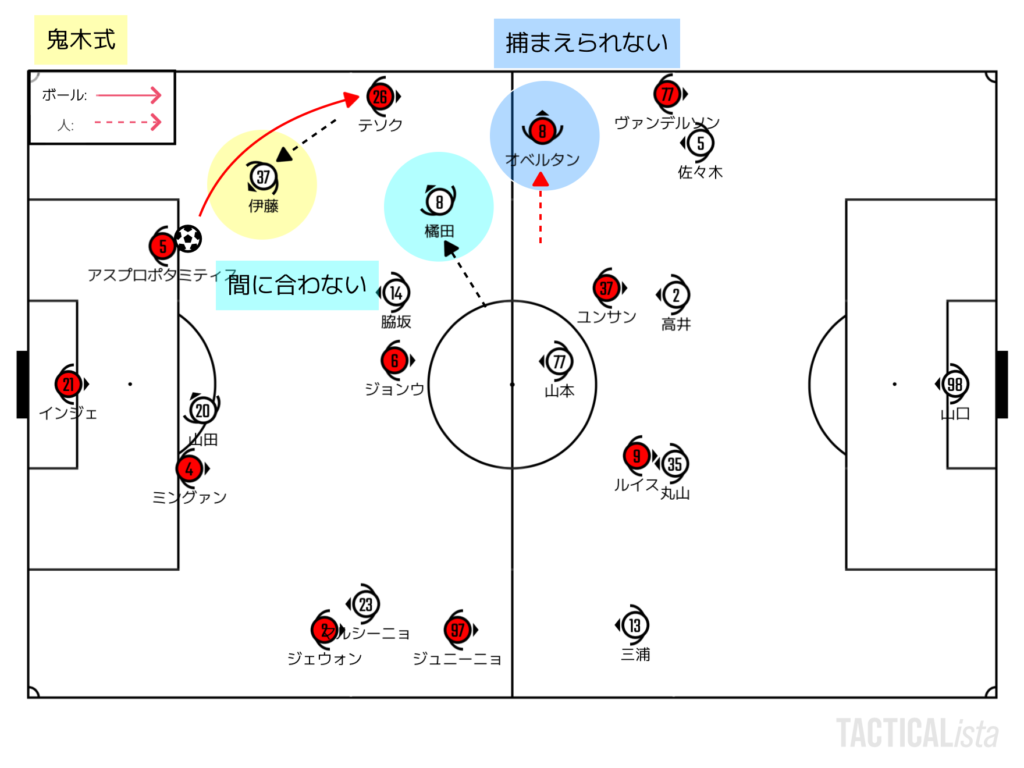

一方のデメリットはCBから脱出された時だ。具体的にはWGの頭を越されるようなパスを通されること。背中で消せるはずのコースを消せておらず、保持側に穴を空けられてしまう流れを作られてしまうのが川崎としては一番まずい。

家長のように出足が鈍いせいで逃げられたり、遠野やマルシーニョのように無理に遠いところから外切りを仕掛けたりなど要因は様々だが、晩年の鬼木フロンターレのハイプレスの効かなさはここからきている。

背中を通された場合、SHのカバーを行うのはCHである。相手のSBにCHがアプローチすることになる。したがって、サイドに流れた相手のCHを捕まえる選手はいない。

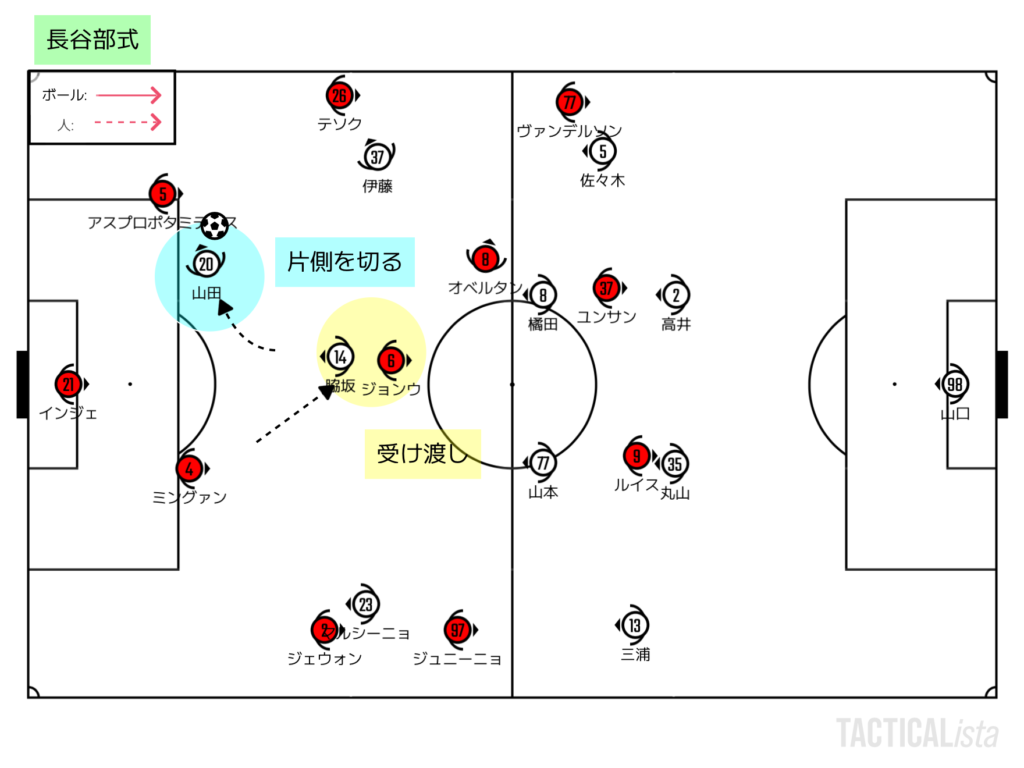

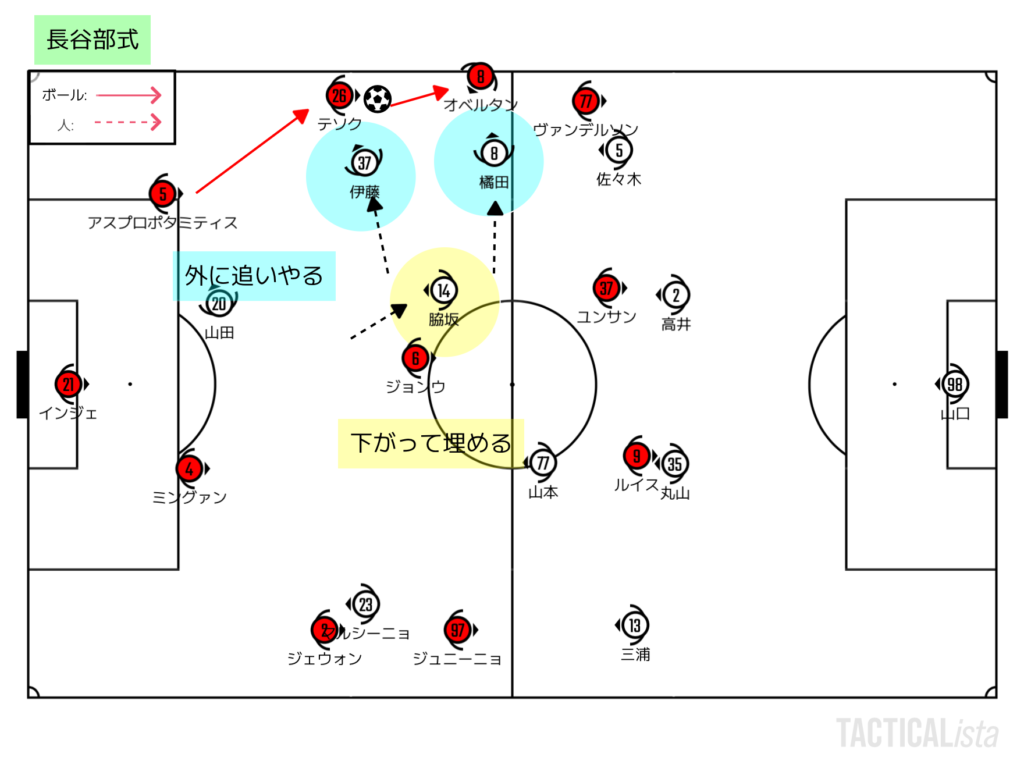

長谷部式はまずはCBにプレスに行くのは2トップの仕事。SHが出て行く場合もあるが、明らかに少ない。浦項はCHのどちらかがアンカーのような役回りになっていたけども、この選手を山田と脇坂で交互に捕まえながら代わる代わる相手のバックスにプレスをかける。

鬼木式に比べると相手のCBにかかる圧力は低く、時にはフリーでボールを持てることもある。プレスをかける時はインサイドを消すようにSBにパスを出すようにプレスをかけていく。

SBにボールが渡れば、川崎のSHもインサイドを消すようにプレスをかける。これで中央へのパスのルートは防がれる格好に。サイドにフローしたCHが浦項にとって唯一のパスのルートになるので、川崎のCHが無理なく捕まえることが出来る。

2トップの守備の役割も異なるポイント。CHがサイドに流れる際には2トップが列を下げて埋めるタスクを担うこともある。この動きで自軍のCHが移動した動きは埋まることとなる。2トップが間に合わない時は逆サイドのSHがスペースを埋めることも。ここは鬼木式では見られなかった現象となる。

ざっくりと鬼木式が「高い位置からすべての選択肢を封じて刈り取る」方向性だとすれば、長谷部式は「保持の選択肢を制限することで狙った位置にボールを誘導する」方向性といえるだろう。

この場面では縦に誘導していたが、例えば縦にパスを付けた先に背負った状態の1on1で大暴れできるWGがいるのであれば、封じるのは縦側になっても問題はない。要はどこに誘導するかの意思を持ってチームで共有して追い込むことが出来ればいい。1人の選手の動きに呼応するようにほかの選手も動いて陣形を整える。結果的にコンパクトな陣形に収まりやすいのは長谷部式の方だろう。

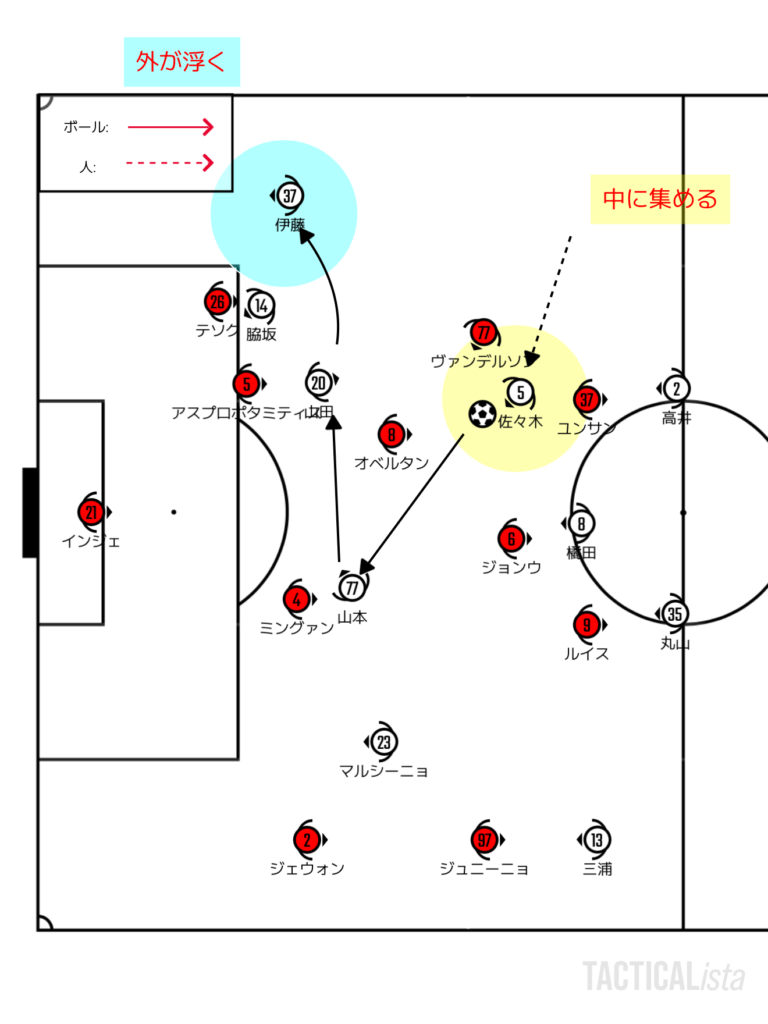

長谷部式の懸念を述べるとすれば、やはりCB、GKが保持で多くのことが出来る相手ということになるだろう。基本的には2トップが中盤に重きを置きつつ、CBにプレスをかける形になるので、相手のCBは浮きやすい。GKは言わずもがな。ここから自軍の1stプレスラインを越された時には穴は空きやすくなる。穴を埋める素早さや、そもそも穴を空けない対応ができるかがまずは問題といえるだろう。

先制点に見られるアタッキングサードの攻略イメージ

長谷部式は保持でもカラーが見られた。不確実なロングボールを頼るというのは鬼木式と似通う部分ではあるが、鬼木式がCFなどの前線の選手に強引に縦パスを入れることでスピードアップを狙う一方で、長谷部式は浮き球や裏への動き出しなど、相手が一発で対応しにくいボールを入れることが多い。この辺りは相手がすぐにカウンターに移行しないための対策のように思える。

川崎は序盤からロングボールを多用。まずは相手に効果的な攻撃を許さないリスクヘッジから入った感があった。順位が下でより勝利の必要性が高い浦項はたまに深追いをし過ぎるマルシーニョの背後を利用するようにRSBのジェウォンが前線に攻めあがっていく。彼がセカンドを拾えることが浦項のロングボールからの攻撃がそれなりに形になる要件になっていた。

ボールを奪ってもプレッシャーが来たらロングボールでリスクヘッジをする川崎も、ショートパスで穴を空けるところまでスムーズにいかない浦項もジリジリとした攻撃に終始。違いを作れそうなのはWG。浦項のジュニーニョは味方との連携が甘く、なかなか個人で1枚剥がせることを有効打に出来ない。川崎のマルシーニョも攻めあがる三浦との連携がイマイチ。

そもそも非保持時には両チームともSHに大きな守備の負荷をかけているので、攻めに転じるような状況が回ってこないことばかり。当然シュートまで持って行く機会も非常に少なく、はじめ30分のシュートはともに0。試合を動かすことが出来ない。

そうした中で川崎が先制点を奪いとる。右サイドからドリブルでカットインする佐々木を起点として、ポストプレーした山田が外に展開。大外でボールを待ち受ける伊藤が柔らかなクロスを上げて、これを山田が叩き込んで先制する。

ゴールに近いところから振り返って行こう。川崎はゴール前に枚数をかける形になった。前線以外にも山本と佐々木がボックス内に突入。浦項は押しこまれると後ろ重心の4-4-2からCHが最終ラインに吸収される形でボックス内の枚数を合わせに行くが、この場面では合わせきることが出来なかった。

個人的にはこのゴールシーンは長谷部式のアタッキングサード攻略のコンセプトが詰まっているゴールだと思う。フィニッシュの形として大外からインサイドのストライカーに合わせるクロスを入れるというのは福岡でもよく見られた。川崎でもクロスでのフィニッシュに重点を置いていると聞いたことがあるので、この部分は継続するのだろう。

長谷部式のフィニッシュに川崎らしさを入れ込むとしたらその手前の段階だと思う。外からクロスを入れるプロセスのところ。外からクロスを上げるには1on1を制するのが一番手っ取り早い。だが、そんな凄腕の選手は簡単にはいないし、いたとしても何回も同じように相手を抜けるとは限らない。また、抜けたとしてもそもそもフリーでクロスを上げるのとは認知的に不利だったりボディコントロールが乱れていたりすることもあるだろう。

というわけで、この試合で川崎が外からフリーでクロスを上げるために注意をしたいのはまず中に視線を集めることだ。ゴールシーンで言えば「佐々木のインサイドへのドリブル→山田のポストプレー」が中に視線を集めるための手段として活用されている。佐々木のドリブルは対面のLSHであるヴァンデルソンをサイドの守備から切り離している。

そしてインサイドの山田から大外の伊藤に。伊藤のクロスの精度の高さはもちろん伊藤のスキルの賜物ではあるが、余裕を持ってクロスを上げられる下準備をチームとして整えられたことも大きい。

このゴールシーン以外にもサイドの選手が内側でボールを受ける意識を持つことで中に視線を集める→浮いた外を使うという意識が見られた場面はあった。わかりやすいのは14分。インサイドに入ったマルシーニョが相手を背負う形でポストし、右サイドに展開した場面。

マルシーニョという選手の特性を考えると、内側でプレーすることも相手を背負うプレーをすることも珍しい。ましてやそこから少ないタッチで外への展開を狙ったとすればそこには明確なチームの狙いがある可能性は高いと思う。

28分のシーンも。密集した中央のパス交換からハーフスペースに抜ける山田を経由して大外まで。どちらのシーンも狙いは見えたが、一番きれいに刺さったのは先制点を決めた41分のシーンなのは間違いない。

ピッチを広く使うという意味では丸山のフィードも効いていた。後方からも横に揺さぶる意識を効果的に使える場面は昨年よりも多かったように思える。

ジリジリとした展開で先制を許したことに焦ったか、浦項はアスプロポタミティスが2枚目の警告で退場。不要なラフプレーでの退場は浦項としてはなかなか受け入れがたいものだったかもしれない。

我慢の展開だったが、川崎は1点のリードと1人分の数的優位を確保。順調にハーフタイムを迎える。

ゴールで11人らしさを取り戻す

浦項は前線2枚を入れ替えてCBを補充。より自然なポジションでの4-4-1が形成できる形を優先した采配を行う。

ただ、交代策は10人のようでも浦項の振る舞いには10人らしさは見られなかった。自陣からのポゼッションは前半と変わらずやっていたし、川崎がそこを咎めることが前半よりうまくいっていたわけでもなかった。どちらかといえば、前半よりもやや深追いをしようとする意識が強いあまり、前半よりもブロックは間延びしてしまった感があった。

深追いすることでオープンな展開になれば浦項のミドルゾーンでの加速からの速攻が刺さるようになる。スピードに難がある丸山や、この日は相手との間合いが怪しかった高井が晒される展開が増えれば苦しい時間は多くなるはず。

この日、幸運だったのは前線が自分のラインを越されてからのプレスバックをとにかくサボらなかったこと。なかなか押し返せない場面でも陣形を崩されるような形で川崎が浦項の攻撃を受けなければならなかったのは数回だけ。セットプレーも含めて、川崎は自陣に選手を置いた状態では決壊はせず。相手の攻撃を受け切るシーンが続く。

保持においても前半に見られるようなインサイドへの差し込みから始まるチャレンジは少なめ。結果的にサイドで自由を得ることが出来る頻度は減り、前半よりも良質なクロスを上げられない時間帯を過ごすことに。

苦しい時間を終わらせたのは追加点である。前半から見えていたボールロスト直後の高い位置からの即時奪回が結実。右サイドの深い位置でハイプレスを成功させると、ここから佐々木がインサイドにパスを差し込み、山田との連携で脇坂が2点目を仕留める。

高い位置からの即時奪回は不用意なオープンさを招くなど、川崎にとってマイナス方向に働く場面もあったが、この場面でようやく収支をプラスにすることが出来た。

数的不利に加えて、複数得点差がついたことにより浦項はさすがに意気消沈。川崎の3点目は左サイドからの丁寧なやり直しから遅れて飛び込んだ河原が3点目。先制点と異なり、枚数が相手のDFに余っていたわけでも、上手く入り切ったわけでもないのにゴールを決めた河原はすごい。

最後はセットプレー崩れからエリソンがゴールを仕留めて結果的には4得点。川崎は浦項の地で日本のチームとしての初勝利及び、グループステージ突破と4位以内を確定させることとなった。

あとがき

まずはやりたいことの大枠が見えたのは大きい。ネガトラの強度やパスの精度はシーズン初戦であること、芝の悪いピッチ、無理に勝ちに行く必要のない順位表の状況を踏まえれば割り切れる部分である。

初戦で見られた長谷部カラーはまずは前からのプレスの指針、そして保持面では中央に目線を集めてのサイドへの展開からクロスを上げるというアタッキングサードの方向性、そして即時奪回のところかなと思う。

この中で注目度高めに見ていきたいポイントはアタッキングサードの方向性のところ。ボールを奪いきる位置は従来よりも低くなり、展開的にはクローズド、前線に重めの守備のタスクを課すことを踏まえると、攻撃に割くことが出来るエネルギーは従来よりも少なくなると予見できる。

そういう中で限られたアタッキングサードの機能性をどこまで高めることが出来るか。また、中にボールを集めるフェーズはロストすればカウンターに一直線でもある。先制点の場面は説明したように山本や佐々木がボックス突撃をしている。跳ね返されてもロングカウンターの危険性はある。いわば、成功をさせなければいけない状況でもある。

川崎の要素を上乗せできるのはこの部分だと個人的には思っている。インサイドに入っていくことでクオリティを発揮できる佐々木のようなプレイヤーもそうだし、細かいタッチで相手の目線をなるべく中央に引き付けてから外に逃がすこともそう。川崎要素を長谷部式のアタッキングサード攻略に上乗せすることで一つ一つの攻撃の機会の精度を高めることが出来るかが、当面のキーポイントになる予感だ。

試合結果

2025.2.11

AFC Champions League Elite

リーグステージ 第7節

浦項スティーラーズ 0-4 川崎フロンターレ

浦項スティールヤード

【得点者】

川崎:38‘ 山田新, 71’ 脇坂泰斗, 74‘ 河原創, 88’ エリソン

主審:ナズミ・ナサルディン