年間振り返り記事は当たり前だが年1の行事である。毎週書くタイプの記事なら、やってみながらこうやったらいいなとか思いながらブラッシュアップできるのだけども、なんせ年1。そもそも自分が去年何を書いたのかも見返さないと覚えていない。

なので、形式が定まっていない。去年はトピックスごとに振り返っていたようだけども、今年はなんとなく時系列の型の方がいい気がするのでそっちでやってみます。お付き合いくださいませ。

【2月~3月】継続路線で問題が出てきた期

ACLの秋春制への移行により、Jリーグのシーズンをまたぐ形となったのはACL出場チームにとっては大きなダメージである。しかしながら、それならそれで継続路線をベースに序盤にある程度ピーキングをしたいところ。しかし、冬にシミッチ、ダミアン、宮代、登里、山根など多くの主力がいなくなっているのが今年の川崎。ひとまずは4-3-3で人を当てはめてどこまで行けるのか見てみよう!という序盤戦だった。

そんな序盤戦を描いていたが、ACLは個人のエラーをベースとしたミスの連鎖で早々に爆散したため、川崎は継続路線の大義を2月に失うことになる。ACLを失ったら何かしらの再構築を図るのかな?と思っていたが、2試合では新戦力たちが個人で何ができるのかのスクリーニングは無理なので、まずは4-3-3という既存の枠組みで勝負するということなのだろう。

だが、これが大失敗だった。まず守備は前から好き放題プレスに行った結果、IHが後方のスペース管理を怠ってアンカー周辺ががら空きに。アンカー脇にポイントを作ることと、裏抜けストライカーを掛け合わせたチーム(ex:磐田、鹿島)相手に爆死し続けるという地獄が発生する。

アンカー脇のケアも背後のケアもCBが全部やる!という仕組みなので、そもそも可動域が少ない丸山、出て行く判断が遅い高井は足切り。さらには動ける幅が一番広い大南も限界を迎えてしまった。

CH側も前方のカバーと後方のケアの両方のタスクはできないという考え方に基づけばそれなりにキャパオーバーの色もある。それはそれとしてそこにいるのに守備に参加しないケースが目に付いた山本は別枠で厳しさがあるという感じだった。

4-3-3を採用するメリットはナチュラルにサイド攻撃でトライアングルを作りやすいという点にあったが、気が利くSBを冬に両サイドで失ったダメージは大きく、エリソンとマルシーニョの個人特攻が延々と続くとなった。

まとめると、4-3-3は保持時のメリットを失ったまま、非保持のデメリットを全面に押し出すこととなっており、完全に収支が取れていないまま連敗を重ねていたことになる。

【4月〜7月】4-2-3-1に移行しようそうしよう期

苦しいチームの転換点となったのは3月終わりの多摩川クラシコだろう。この試合で今季はじめて4-2-3-1をスタートから採用することとなる。

この布陣のコンセプトはとにかくCHが守備参加でCBをヘルプ。要はライン間をきっちり圧縮しましょうということ。段差が変についてしまう4-3-3よりも4-4-2の方が役割を振りやすいし、人員的も余裕が出る。だから、ライン間に待ち構える荒木が軸になっているFC東京にこの圧縮をぶつけましょうというのがコンセプト。見事に3-0での大勝を収める。

しかし、このプランはなかなかに長続きしなかった。大きな要因となったのはこの次の試合の横浜FM戦で三浦が長期離脱を強いられたことにある。4-2-3-1は4-3-3に比べると、サイドに人を揃えるのが難しく、より少ない人数での連携で相手を崩すことが求められる。

よって、相手を出し抜くオーバーラップと大外からの長いレンジのクロス精度の2点が求められることになる。三浦はまさしくこの2つを兼ね備えた存在。サイドへの人数のかけ方が変わったタイミングで最重要人物を失うこととなった。代役として見込まれる佐々木がCBとして完全に独り立ちを始めたのは頼もしい反面、おそらくマルチでカウントしていたであろうスカッド構成の中で一気にSBに負荷がかかる形になった。

少人数でサイドを壊せる選手がいなくなった川崎は自陣からボールを丁寧に進めながら、人を前に送り込むことに今まで以上に取り組む必要があった。かつ、三浦の負傷に伴いSBにビルドアップ関与が難しい瀬川を入れ込むというミッションも入り込んでくる。

この状況の解決策として提示されたのがGKをソンリョンから上福元に入れ替えること。ショートパスをつなぐこと、ビルドアップの起点として活用することに関して上福元はソンリョンよりも明確に上。2CBと2CHと連携しつつ、縦への関係性を作りながらスムーズに前進する場面が増えていく。

エリソンの封じ方がバレ始めてきたことと負傷離脱が重なり、前線ではゴミスが存在感を増す。自分に対するプレッシャーの利用の仕方は抜群でポストプレーも安定。決定力はなかなかついてこなかったが、ストライカーは数字以外も重要!ということがよくわかる期間だった。遠野とのコンビも冴えわたり、縦関係を生かす形の新しいフロントラインが誕生する。

ゴミスはボックス内でも相手を引き付ける引力を持っており、味方がフリーになるケースが激増。引き出しに何も入ってなかったPA内の攻略はおそらくこの時期が一番充実していた。

しかし、このいくつかの新機軸も早々に頓挫する。もっとも大きな欠陥となったのはGKを変更したことによるクロス対応の不安定さ。上福元はファーへのクロス対応を2試合に1回くらいのペースでミスを引き起こして失点に直結。どんなに保持で貢献しても、ファーへのクロスの処理でミスを続けるGKはさすがに厳しい。

さらには2列目の守備の4枚の連携も悪く、どのようにボールを追い込むかが定まらないまま、結果的に不用意に相手にフリーマンを与え失点のきっかけになるケースが多発。インサイドは閉じられてもボールを動かされたサイドで後手を踏むというケースも珍しくなかった。

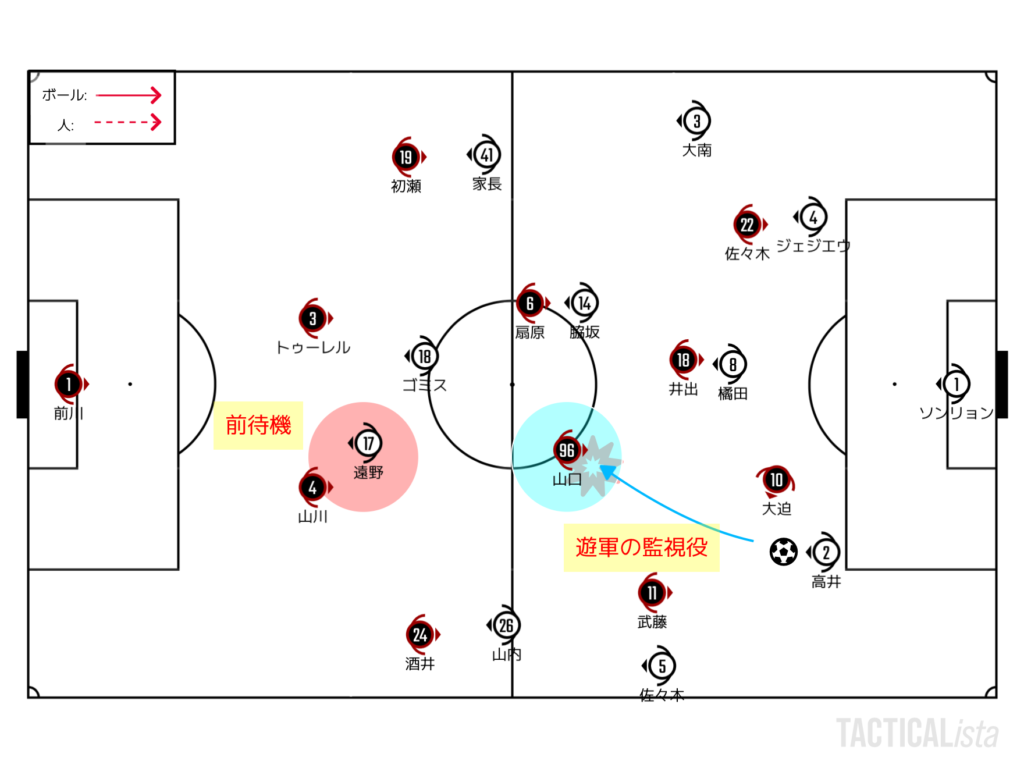

ゴミス-遠野ラインは機能したこともあったが、ゴミスを封じれば中盤仕事が苦手な遠野も締め出せるというプランで徹底的にゴミスへのパスコースを封じた神戸戦で対策が完成してしまった感がある。

そもそも、非保持においてはこの2トップは守備のスイッチ役になれておらず、諸刃の剣感があった。神戸戦を最後にゴミスがプレーしなくなったこともあり、コンビは解体。ゴミスが封じられた神戸戦以降、チームは6試合勝ちなしの時期に突入する。

【8月〜】4-4-2の仕上げ期

4月に流れを変えたのはシステムだったが、今回流れを変えたのはキャスト。まずは7月20日の柏戦で復帰した三浦の存在が大きかった。大外からシンプルなクロスで得点に絡む働きができるSBの復帰は4-2-3-1を成立させるためには不可欠であることを改めて証明したといえるだろう。

もう一つは大島の復帰。ここ数年は復帰といっても出てきた試合におけるパフォーマンスに難が大あり。保持でバリューを出すことが出来なかった。その点、今年は近年では最もいい状態で復帰を果たすことが出来た。

少ないタッチで正確に距離があるパスを通す動きはここ数年にはなかったもの。ほかの人にとってはパスを出せない相手との距離でもパスを付けることが出来る大島の特性を生かすのであれば「少ないタッチで」というのは絶対に外せない要素なので、それができる状況に戻ったのは大きかったように思う。

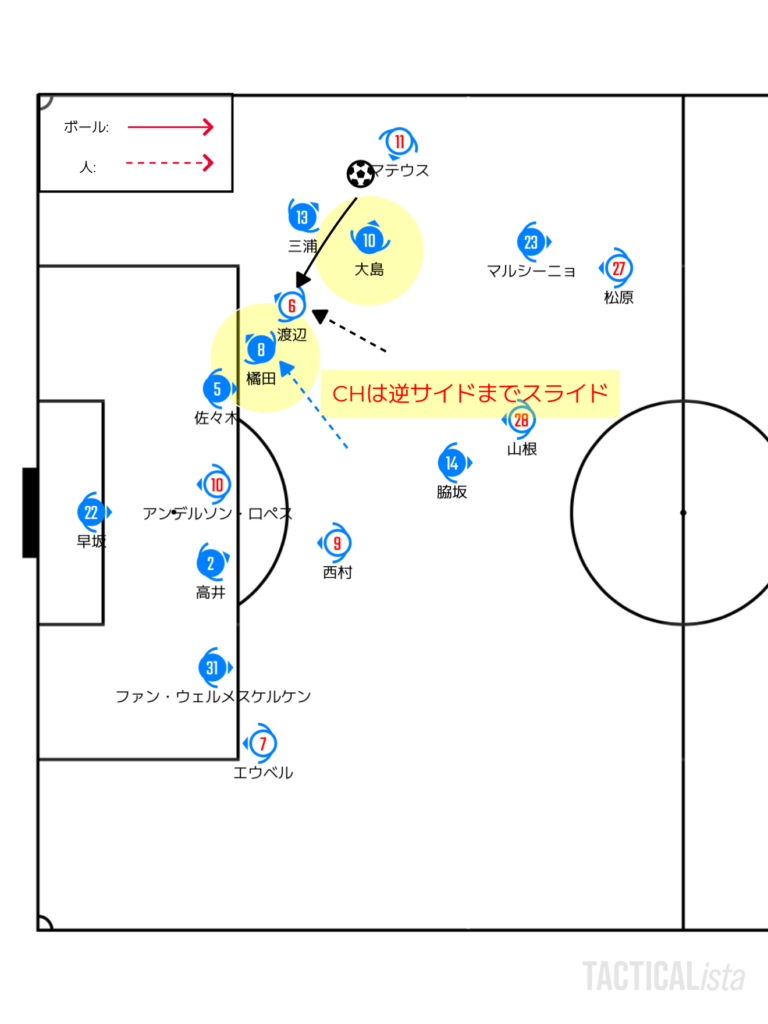

ただ、大島の復帰には問題点も。守備での可動域はチームの中でもっとも狭く、この点は復帰前には全く戻っていないことから、中盤全体が大島のいる左サイドのカバーに奔走することに。

その結果、バイタルが空きやすくなるという歪みが発生し、再びCBの負荷が増加。違う形で春先のCB過負荷問題にまたしても直面することに。横浜FM相手にはまさしくこの欠陥をつかれて敗戦を喫する。保持でのバリューを水準以上に出せないと大島システムは収支が合わなくなることが突きつけられた一戦だった。

CFでは山田が量産体制に。初めの23節までで5得点、それ以降の15試合で14得点なので活躍は後半戦に傾倒している。前への推進力を出すことが出来れば、何人マークがやってきてもはっ倒すことが出来る馬力は唯一無二。

その一方でマッチアップ相手にアドバンテージが取れないとあっさりと試合から消えてしまうのが山田の難点だ。プレスも気まぐれで戻りが少なく、シンプルに得点の有無が活躍度に直結する選手になったのが今季の山田だ。GKとしての正確さと安定感で守護神を取り戻したソンリョンも含め、各ポジションにキャストも揃いつつあったが、大南がいなくなったCBだけは左右のバランスのおかしさに拍車がかかった。

というわけでここからは揃った手札でどこまで行けるか勝負であった。秋先に開幕したACLではむしろ蔚山戦のようにコンパクトな4-4-2プレスの旗頭になれる小林が印象的。不用意にチャンスを与えないことで失点数を減らすというJリーグとは異なる側面を見せて結果を出す。上海申花戦は開始直後にマルシーニョが退場したことを踏まえると、実質真っ向から組み合って力負けしたのは光州戦だけ。韓国王者と中国王者を含めて4勝を挙げて年内に突破をほぼ手中に収めることに成功した。

一方でルヴァンカップでは松橋監督の徹底したミドルブロック構築を前に完敗。運べないCBと運べるCBの違いに関しては川崎側の選手を見ても思ったし、直前で川崎に惨敗したリーグ戦にいなかった稲村がゲームチェンジャーになったことを見ても痛感する部分だったりする。

手にしたもの、足りないものをその日ごとに割合を感じながらどっちも感じる内容が終盤戦は多かった。町田戦はクリティカルな快勝だったけども、あとはまぁここが足りないなと思いながらも勝ったり、惜しいけどなと思いながら負けたりとかそんな感じの日々だった。

こぼれ話

時系列的に入り込めなかった話をいくつか拾っていく。

家長の話

上の記事を書いていて思ったのが、家長の話出てこないなと。じゃぁ、今年が特別ダメだったかといわれると別にそういうわけではないと思う。当人比だと割と守備に戻っていた方のシーズンに位置付けられると思うし、ロングボールの収め役としては明らかにどのFWよりも効いていた。

サイドの崩しにおける存在感が少ないのが例年と違う部分なのかなと思う。家長自身のキレはアタッキングサードでは少し落ちているようにも見えるし、なにより4-3-3の撤退でサイドプレイヤーが複数人絡みながらフリーランで崩すという形自体が減った感がある。だからこそ、彼は左サイドに行ってそういう状況を意図的に作りたいのかもしれないが。

いずれにしてもサイド攻略への依存度が減ったことが家長が上の文章に出てこないことの要因かなと感じたのは確か。それがいいことかといわれると微妙なところでその分アタッキングサードにおける攻略のスケールはチームとしてきっちり目減りしているようにも感じる。

運動量と守備力の話

家長に関する変化はもう1つあって、週2の運用の中でスタメンとして連続で起用される回数が明らかに減っている。その分、遠野や瀬川といったいわゆる走れる人の起用は増えている。

気になるのは家長より運動量がある選手が出た試合で守備がよくなっているわけではないということである。動けることがプレスの質の良化につながっている試合はあまりない。個々の事例に関してはその都度話していたので細かい明言は避けるが、家長がいないなりにバリューを出せるか?という課題の壁の高さはそれなりに感じるシーズンだったと思う。ソンリョンと一緒で。

まとめ

シーズン序盤のプレビューで一番大事なこととして提示したのは「保持から逃げるな!週2だと死ぬぞ!」だった。保持に対してのトライはそれなりに見えたシーズンだとは思うけども、結果が伴ったかは微妙なところ。上福元守護神計画は頓挫したし、ビルドアップに対する目線がバチバチに揃っているか?といわれると答えに困ってしまう。

まだまだ相手を見た時に出来ることは多いと思うし、逆に保持で目途が立った試合ではほかのところが足りない!というケースもあった。大島がピッチにいる時とか。

2023年の途中くらいまでは「攻守を高速サイクルで回すことへのチャレンジをやめないでほしい。それが日本代表を生み出す土壌になっているから。」と思っていたのだけども、1年ちょっと前くらいからは「こりゃちょっと無理だね」という気持ちになっている。

今のJのトレンドは強固なミドルブロックをベースにソリッドな守備ができるチームで、その中で保持もそれなりに出来るところが上に行っているという感じ。神戸、前半戦の町田はそう。G大阪もかな。広島はちょっと特殊系だけども上の条件から大きく外れるということはないと思う。

スタイル云々以前の話として今の時代におけるJ1でタイトル争いをしようと思った時に川崎のミドルブロックは割と足切りを食らうレベルのものが多いと思う。試合によってはその条件を満たしていると思うけども、蔚山戦とか前半戦のクラシコとか年間でも片手で数える程度くらい。たぶん、ここのアベレージを引き上げないとタイトル争いをもう一度とかは話にならないんじゃないかなと思う。

全部やらなきゃ勝てない!はぼちぼちJでも例外じゃなくなってきていると思う。レベルが上がっているかはわからないけども、とがっているチームが減った感があるので、余計にそう思うのかもしれない。

長谷部監督の就任に際して「川崎らしさ」みたいなものの話が割と出てきてたとは思うのだけども、そういう話はどの局面でも「ある程度のことを全部やった」という土台のその上に乗ってくるものだと思う。神戸よりもファイターが少ない分、中盤はボール扱いがうまいんだから、そこでスタイルのもうちょっと保持で何かできるようにしようか、とか。順番的にその方がいいのだと思う。タイトル争いをしたいのならば。

そういう意味で個人的には日本人監督ならば長谷部さんは一番といっていいくらい適任なのかなと思う。来シーズンも楽しみですね。