プレビュー記事

レビュー

カウンターの要素をあえて作り出しにいく

2週間後にはルヴァンカップでの対戦が決まっている両チーム。しかしながら、この一戦はその前哨戦というよりもリーグ戦においても重要な一戦。川崎は数字的に、柏は現実的にこの試合を勝たなければ優勝を視野に入れるのは難しくなってしまう。

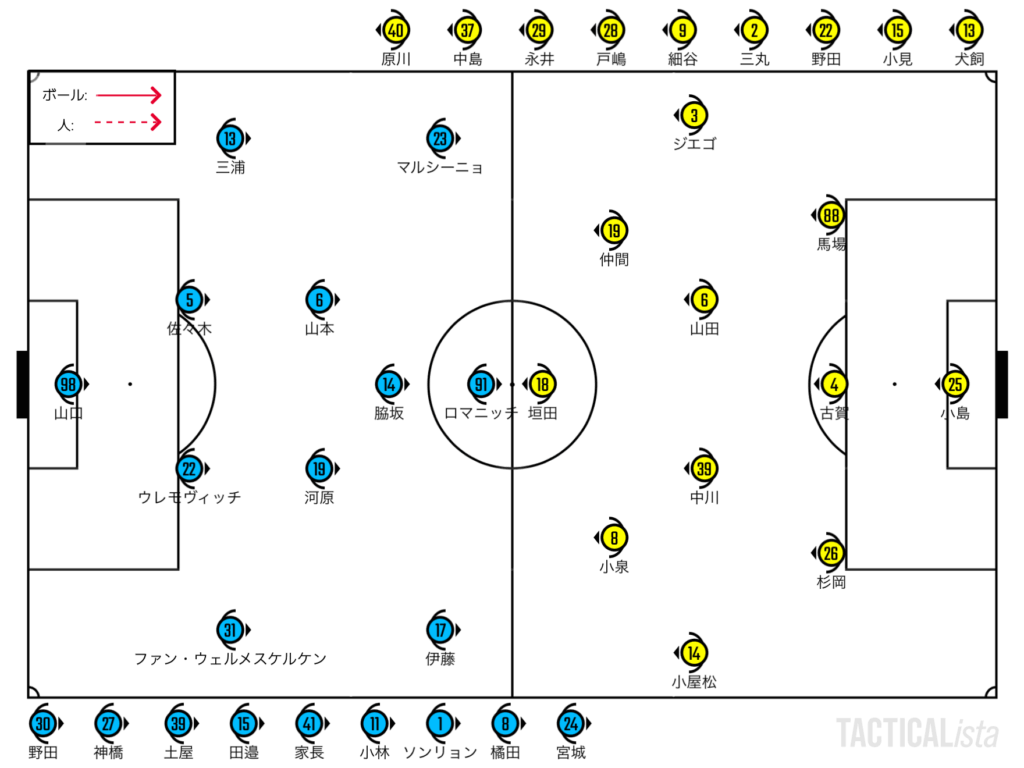

累積警告のエリソンが出場停止となった川崎はロマニッチが脇坂とスタメンでは初コンビを組む。ロマニッチは全体的にプレーが精度勝負で爆発力が持ち味のエリソンとはタイプが異なっていた印象。ただし、長いボールを収めることができるという特色は共通している。ロマニッチの活用方法はエリソン起用時と同じ。マルシーニョと距離を近くするように左サイドに流れながらボールを引き出していく。パッケージは同じで味付けで少しテイストを変えてもらうというイメージの起用法だった。

個人的な感想なのだが、この日の川崎のテーマは「擬似的カウンターの状況を作り出そう」というもののように見えた。定義的にカウンターは相手の攻撃が終わったところからスペースがあるところを攻略するということになるだろう。ただ、相手が守備の陣形が整っていない状況を作り出せれば、擬似的にカウンターのような状況を作り出せる。

例えば、セカンドボールの回収に勝ったり、ボールを失った直後に即時奪回に成功させたりなどは相手が攻撃に出ることに備える瞬間をひっくり返す機会でもある。この試合の川崎はこの2つにフォーカス。そのために強引な縦パスやロングボールを入れてデュエルが発生するように仕向けていた嫌いがある。

時には強引と思われるような縦につけるパスも、そこから即時奪回でわちゃわちゃとデュエルに持っていき、ボールを奪い返せれば擬似カウンターのチャンスになる。そうしたカオスを積極的に作っていくのが川崎のプランだと言えるだろう。

中盤で河原が橘田より優先されるのもこのプランで考えれば妥当。河原の持ち味であるダイレクトパスで局面を大きく進めることができる能力はまさしくこういう展開においてうってつけ。ボールの保持が短いスパンで入れ替わる中でその瞬間の局面を最大化するプレーを狙っていた。

これによって川崎の前線は常にスペースがある状態でボールを受けることができるように。チャレンジングなプレー選択から発生するデュエルをものにすることで前線にスペースを与えてスピーディーに攻撃を完結させることが川崎のプランの根幹と言えるだろう。

命運を握る古賀の配球

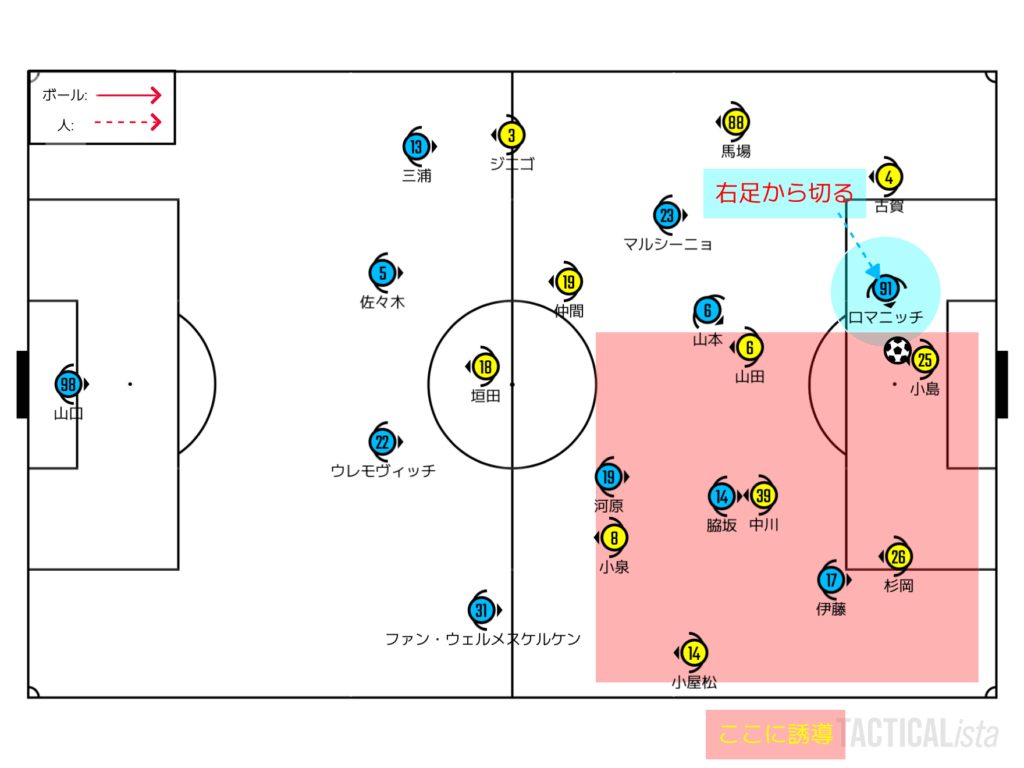

チャレンジングな姿勢は非保持においても同じ。ロマニッチは二度追いをしながら柏のCB、GKにプレスをかけていく。特に小島の右足を切る形でバックパスを咎めにいくスタンスが目立った。

横からプレスを切りに行くという前提の場合、小島が縦パスをつけることができる柏のCHには川崎のCHがスライドする必要がある。そういう意味で川崎のプレスはチーム全体で前がかりで行くための仕組みになっていた。

小島の右サイドから切るということで柏の左サイド側に追い込んで行くのが川崎の狙い。そういう意味では先制点の形はまさに川崎の狙いがハマったと言えるだろう。追い込んだ先の左サイドでのボール奪取に成功した伊藤が杉岡からPKを引き出す。このPKをロマニッチが決めて来日初ゴールを記録した。

少し気になったのは古賀のパフォーマンス。PKを献上したシーンでもそうなのだが、右に展開できれば川崎のプレスを外せたはず。降りてきたジエゴへのパスは成功するかどうかはわからなかったとはいえ、同じくマーカーが近づいている杉岡にパスをつけるよりはメリットもリスクも柏に有利な状況だったように思う。あくまで安心にボールを繋ぐという観点で言えば小島につけるのが一番安全だっただろうが。右利きとはいえ左ユニットでプレーすることが多いキャリアだった故に左に展開する癖があるのだろうか。

18分に小島がロマニッチに引っ掛けてしまったシーンも古賀の左サイドへの展開が相手に捕まるトリガー。古賀がいた右サイドでは3対2の数的優位だったため、マルシーニョにドリブルでつっかけて馬場をフリーにすれば簡単に運ぶことはできたように思う。逆に古賀が展開した左サイドではボールが詰まり気味だったため、左に展開することで脱出できる状況でもない。

逆に言えば、古賀の配球に左右の偏りがなくなれば、川崎の左サイド誘導のプレスは外せるようになる。20分過ぎからはその点が安定したこともあり、徐々に押し返していくようになる。

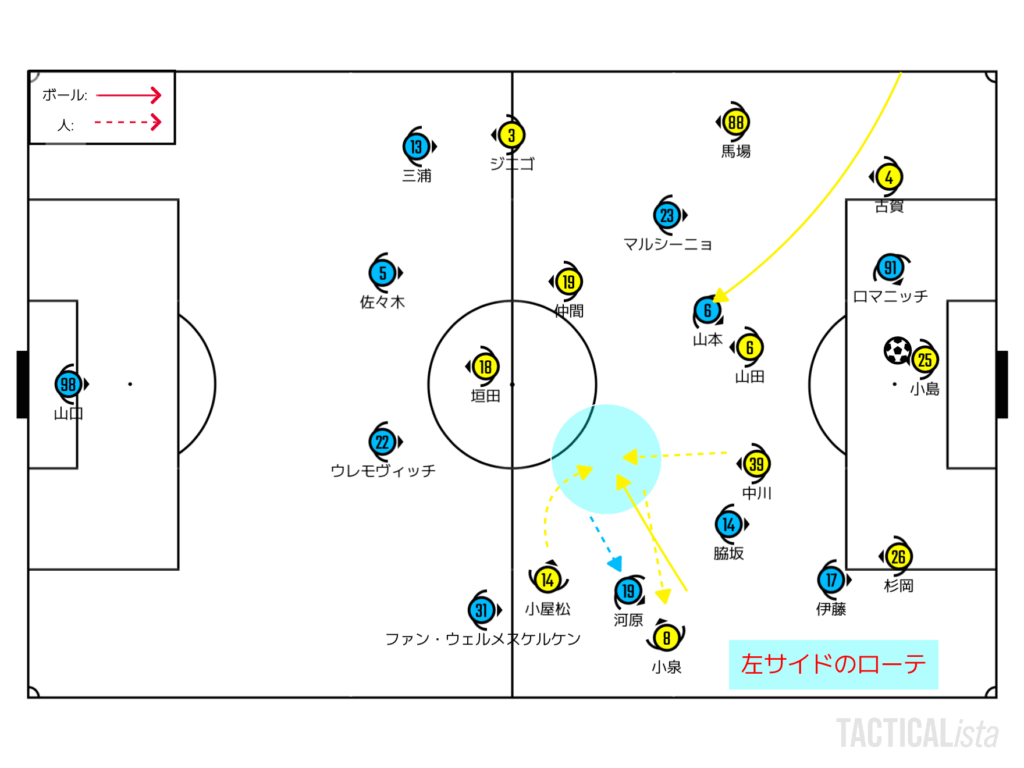

川崎のサイドへの誘導から逃れられた場合、柏はサイドと中央をバランスよく使い分けながら敵陣に入っていく。配置の点できっかけになっていたのは左サイド。伊藤を3バックで釣り出して、小泉はサイドに流れることで河原の守備範囲を横に広げていく。河原が深追いをすれば中川が列を上げたり、あるいは小屋松が内外を入れ替えてインサイドに顔を出したりなどで川崎の中盤に不具合をもたらしていく。

ややこしくしているのはやはり垣田の存在だろう。CHの河原にサイドに流れてしまうと、垣田の縦パスを阻害できる選手が中央から1人いなくなってしまう。柏は川崎に外を意識させたところでインサイドへの垣田の縦パスを増やし、インサイドへの道を拓いていく。

川崎が前プレスが空転してしまうと、CHの中川が空きやすくなる。隙があれば縦パスをガンガン入れていく中川がフリーになれば、垣田への縦パスの入れやすさもまた変わってくる。

同点ゴールもこの垣田への縦パスから。高い位置に侵入した杉岡をフリに中川→垣田のパスでウレモヴィッチと佐々木の間を完全に破られてしまった。おそらく、佐々木は河原が垣田へのパスコースを消せていると思ったのだろう。スライドすることを怠ってしまった。消せていると思ったところに通されることは守備側からすると相当ダメージがある。

左サイドの旋回と中央の使い分けでチャンスを作っていく柏。2点目のシーンは左サイドで旋回してマルシーニョを置き去りにしてフリーになった杉岡→ジエゴへの展開から。山本からすれば同サイドに押し込みたい、もしくは押し込めるだろうというプレスの掛け方だったのだが、ジエゴへのパスを通されてしまった。

ここまでは触れていなかったが、右サイドでも大外のジエゴを活用しながらハーフスペースの突撃をすることで。敵陣に入っていく。川崎はサイドへの誘導が効かなくなったところから重心を下げざるを得ない状況が続く。一方的に柏に殴られ続ける流れだった。

だからこそ、川崎の2点目は神。CKから敵陣にキャリーしたマルシーニョ、そして左サイドで速攻を引き取って複数人をちぎって仕留めた伊藤はまさにワンチャンスを活かしてのゴールだった。

1失点目から推察される約束事

後半も川崎は引き続き強度勝負。高い位置からのプレスで相手を敵陣に追い込みながら勝負を仕掛けていく。ハイプレスで柏から見て左サイドに追い込んだところからロマニッチが決定機を迎えたシーンは前半の頭のように川崎の圧力が効いていたことを示唆する場面だった。

川崎の3点目も柏の左サイドでの即時奪回の成功から。テンポよくパスを繋いで柏戦で好調な脇坂が左足でゴールを決める。柏はこのシーンもそうだが、味方同士が繋がりきれずにその場その場で相手を一手遅れて追い回してしまった結果、芋蔓式にぶっこぬかれてしまうというシーンがあったのが気がかりではあった。

柏はあくまで構造で勝負。前半から効いていた降りる垣田に加えて右のハーフスペース、山本の背後あたりで縦パスをレシーブする仲間の存在も徐々に効いてくる。ボックス内での侵入も佐々木と三浦の間からの突撃で決定機を迎えていた。

背後が気になる川崎のCHは徐々に前から相手を捕まえられないように。となると中川、山田の配球力を活かした柏が優勢となってくる。川崎は深い位置に押し込まれたところからCHがデュエルでボールを奪い、ロマニッチとマルシーニョの陣地回復力にかけたカウンターでなんとかリカバリーを図っていく。

しかし、右サイドからの打開をやり切ったのは柏。浮いたCH、ジエゴの突破、ファーサイドへの揺さぶりなどから理詰めで押し下げたところを中川がミドルで仕留めて、この試合3回目の同点シチュエーションを迎える。

タフな展開なので消耗も激しくなったのだが、そうした中で頼りにしたい交代選手が両軍ともあまりプレーに入れていないのが気になったところ。速いパスワークの中でミスが出てしまった橘田、速攻の際に慌ててしまった小見などはなかなか難しい試合のリズム入りきれなかった感がある。

交代選手が入ってうまく噛み合わなかった点の1つは柏のハイプレスの精度低下。前線と中盤のつながりが緩慢になったところを、川崎はファン・ウェルメスケルケンの横断と左サイドの速攻で強襲。ロマニッチがこの日2つ目のゴールを仕留める。

またしてもビハインドとなった柏。川崎はロマニッチが得点直後に負傷交代した影響で、この日3回目の交代を消費。残り時間がまだ長いこと、試合の展開が右往左往していること、押し込まれた状況における脅威の違いを踏まえれば、前節の湘南戦のような5バックでのクローズを躊躇する長谷部監督の気持ちは理解ができる。

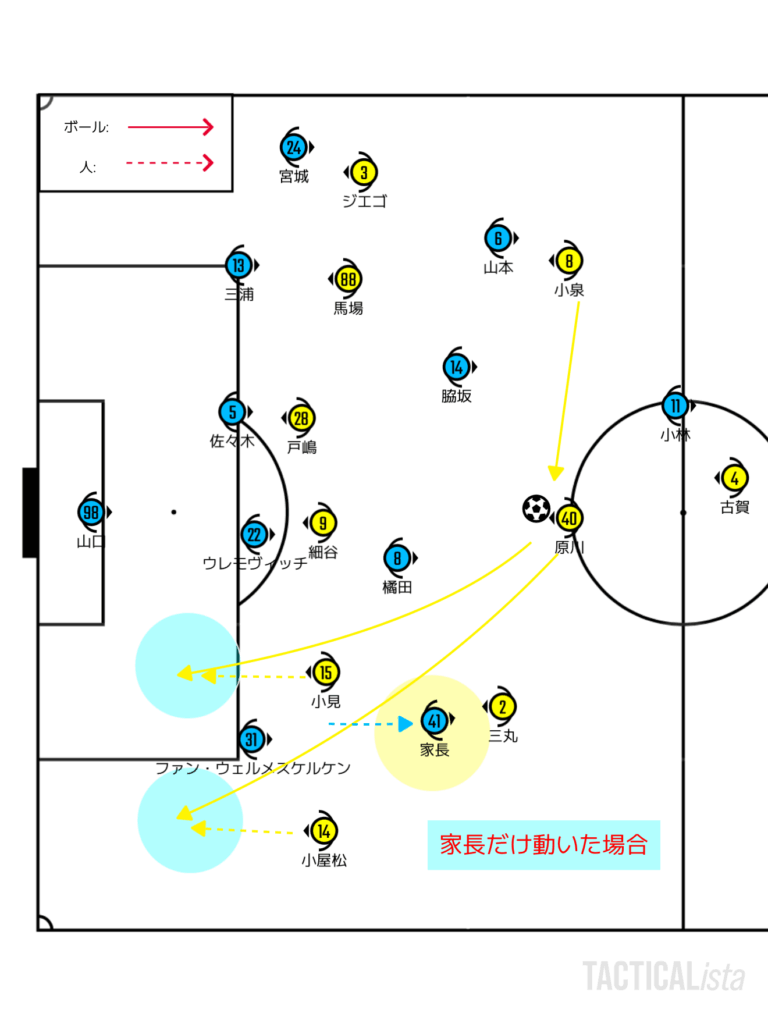

そのため、敵陣からの守備でなるべく押し下げたかった川崎。終盤のキーになったのは家長。敵陣では三丸をマークする形で前向きの矢印を出すことができていたが、自陣では下がって5バックの一角となり、その分三丸が空いてしまうことに。その三丸からのミドルで柏はこの試合4回目の同点ゴールを決める。

直接要因は三丸にマークが間に合わなかったことになるが、あらかじめ家長が三丸にプレスに行けばファン・ウェルメスケルケンが小屋松と小見に挟み撃ちとなる。実際の場面では原川が三丸にボールをつけたが、家長が1つ前に出ていけばおそらく原川は家長の背中を使いにいくだろう。

なので家長が三丸を捕まえるためにはその手前の原川に自由な選択を与えない必要がある。この原川の浮き方は1失点目で縦パスを出した中川の浮き方に似ている。この場面では脇坂は味方にマークの指示を出した後、ロマニッチにハンドサインを出して戻って守備をするように促した。ということであれば、基本的には小林がマークするのが約束事になるのだろう。

ただ、攻撃に移行するのであれば橘田が最終ラインに吸収されないような守り方をできる方が良い。そうすればラインは下がりにくいし、ボールを奪えれば前に小林がいる状況でカウンターのチャンスを作れる。ただし、家長が三丸にスライドする時点で前線の6枚が張り付いている柏に対して、4バック+宮城の5枚しかいない川崎は列を越された時のリスクを負うことになるが。いずれにしても4失点目のシーンで三丸にマーカーをつけられなかったのはその手前の原川の選択肢を制御できなかったところに要因があるのは間違いない。

よって、家長が出ていけないことにはそれなりに理由があるとは思う。どちらかといえば、彼には敵陣でボールを持った時の怖さのなさの方が気になるところだったりする。

合計4回の同点劇が発生した激闘はドロー決着。ホイッスル直後にへたり込む両軍に勝ち点が1ずつしか与えられない結末は文字通りの痛み分けという印象を受けた。

あとがき

両軍ともそれぞれの持ち味をぶつけ合った上での死闘と言えるドロー。内容的には互いの健闘を称え合えるものであったような気もするが、消耗の激しさと優勝の可能性が遠のいたことが先行している雰囲気を受けた。

内容面としては構造的には明らかに柏の方が組織立っていた一方で、川崎がテンポを上げる局面を増やすことでそうした構造的な差を埋める展開に持ち込んだように見えた。ここまで上位に勝てていない柏の傾向、そして今の上位のチームのスタイルを考えると、こうしたアプローチは柏対策として一般的なものなのかなという印象を持った。

こうしたポイントはどう克服するかはリカルド・ロドリゲスの柏の今季やその先を占う部分なような気がしている。ここまでのシーズンの中で上位に勝てていない課題を修正できていないことを踏まえると、柏にとっては比較的重めの宿題な気もする。だが、川崎もまた構造を馬力で埋めるようなスタンスを中2日の180分のレギュレーションで体現できるかは不透明だなとも思う。

ここで互いにリーグ優勝の可能性が遠のいたことで10月のルヴァンカップの重みはさらに増したこととなる。重要な180分決戦を楽しむための材料がたくさん出たように感じられた一戦だった。

試合結果

2025.9.28

J1リーグ

第32節

川崎フロンターレ 4-4 柏レイソル

Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

【得点者】

川崎:8′(PK) ラザル・ロマニッチ, 45+5′ 伊藤達哉, 51′ 脇坂泰斗

柏:15′ 垣田裕暉, 39′ ジエゴ, 66′ 中川敦瑛, 90′ 三丸拡

主審:長峯滉希