プレビュー記事

レビュー

ロングボールの先の一手探し

今季のシーズンは残り3試合。等々力でのラスト2試合はいずれも中国地方のチームを招いてのホームゲーム。先に対戦するのはこの試合の開始前の時点で残留までのマジックを1とした岡山である。

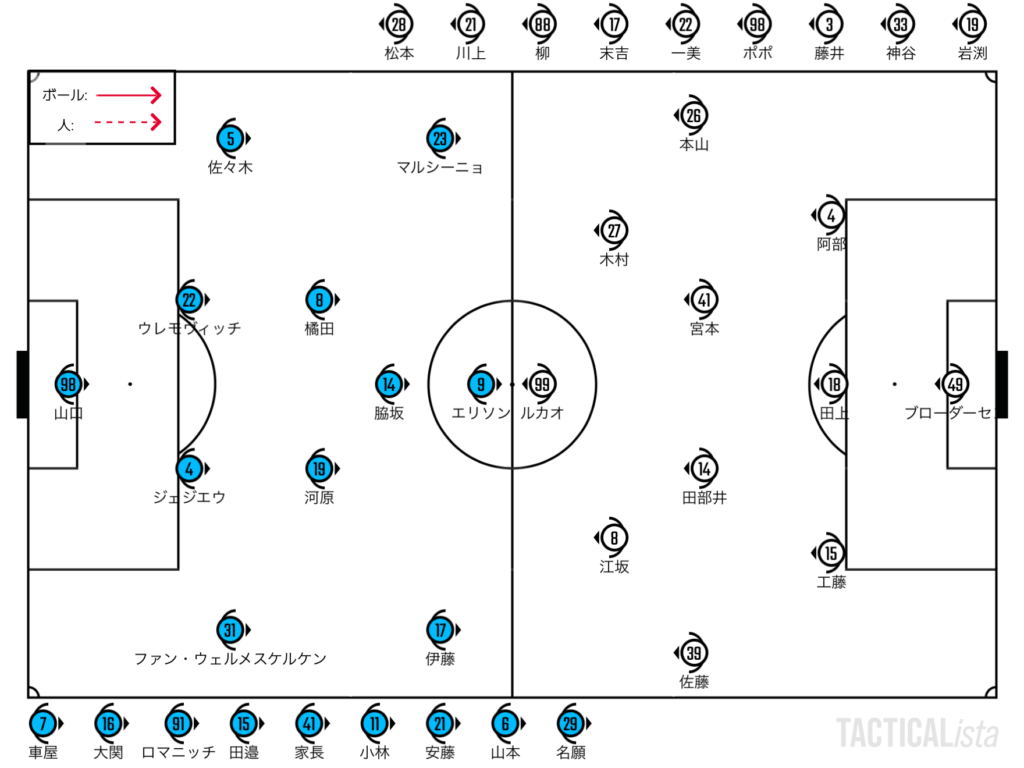

川崎はC大阪戦の後半のメンバーをベースにスターターを選択。佐々木をSBにスライドさせて助っ人コンビをCBで組ませる形でDFラインを構築。CHには山本ではなく橘田をスターターに据える形で選択した。

対する岡山は先発にルカオを復帰。ここ数試合はスターターだった一美ではなくこちらも外国籍選手を先発起用し、強靭なフィジカルバトルを真っ向から行っていこうというスタンスだった。

序盤は両チームともロングボールを選択。川崎は左サイドのマルシーニョ狙いが多めのスタート。エリソンも左サイドに流れていく形でWBの本山が前がかりにプレスに来るスペースの背後を狙っていくイメージだった。

岡山はルカオがターゲット。左右の奥に入っていくが、ウレモヴィッチやジェジエウが跳ね返したり、あるいは河原が挟み込んだりなどすることで川崎は問題なく対応。ルカオに関しては十分に準備の跡が見えた守備だった。

序盤のロングボールの応酬で分かったことはこのまま単純に蹴り続けても解決策が見つからなさそうということ。どちらのチームもショートパスからつなぐアクションの工夫が必要そうな空気感が出てくる。

岡山は田部井のサリーなどから川崎のプレスの基準を乱しに行くが、効果としては怪しいところ。岡山からすれば左サイドの方が保持の手ごたえがありそうな移動を見せてはいたが、この日は伊藤がかなり周囲を気にしながら岡山のバックラインにプレスをかけていたため、SH-SBの連携が乱れず、岡山のCBに伊藤がチェックに行ったときはファン・ウェルメスケルケンがWBにスライドするという形が見られていた。

逆サイドのマルシーニョは相対的に怪しさがあったが、脇坂がフォローを行うことで何とかなっていた感がある。何よりも岡山が保持で動かし切るというところに心中できない雰囲気も見受けられた。ブローダーセンが蹴っ飛ばす!という形になる時は安全第一という方向性を優先しなければいけない。

加えて、岡山の中盤とバックスは速いテンポのパスが続くとミスが出てきてしまうという難点もあった。バックラインで極端に引き付けるリスクを負うのはしんどいという前提の上で、あくまでショートパスで!ということになれば、速いテンポでつなげる必要がどこかで出てくる。少ないタッチ数でパスを繋ぐ工程でミスで出てしまい、攻撃が途切れるという循環だった。

ルカオには強引に収めきれない、スペースレスな中盤ではスキル面で厳しいという状況の岡山。この停滞した状況の解決策として出てきたのは降りてくる江坂にボールを預けるというプラン。スペースレスな状況でも正確に大きな展開を生み出せる江坂であれば問題はない。実際に木村の決定機を生み出すなど、中盤に降りる江坂には効果があった。

一方で川崎も河原がスライドすることで江坂封じへの対策をすぐに講じた。中盤に降りた江坂が絶大な存在感を発揮し続けるというシナリオは回避したといえるだろう。

前半の終盤には岡山のベンチから「蹴るな!蹴るな!」という声掛けがあり、ピッチ上では忠実にショートパスからの打開にシフトしていた。だが、やはり江坂以外のスキル面はやや障壁となっている印象で、川崎のプレス隊に明確な優位を見せつけることができなかった。

伊藤達哉に見えた変化とは?

一方の川崎はかなり長い間前線のロングボールにこだわっていた感があった。GKからのリスタートの際も、オールコートマンツーの素振りを岡山が見せてくれば、簡単に蹴りだしてエリソンに祈る格好。苦し紛れにボールを前に当てるという形は前半の途中からほぼ無効化されており、特にマルシーニョを活用する形は封じられていたといっていいだろう。

ただ、オールコートマンツーを狙うのはGKからのリスタートを閉じ込める手ごたえがあったからこそ。プレビューで紹介したアンカーをCFが監視し、CBにはシャドーが常に当たるというFC東京戦のメカニズムはあまり登場せず、ルカオがCBを追い回す形が多かった。

よって、多少我慢強くボールを左右に動かせば、川崎のCBはボールを自由に持つことができた。特に江坂はジェジエウをあえて離して守っているようにも見えた。

フリーになったジェジエウはエリソンへのロブパスからの横断→左サイドへの展開という形はちらほら披露するなどフリーになる形を生かす意識が見られる。ジェジエウは精度がついてこない感もあるが、フリーで持たされた時の狙いどころみたいなものは見えてきている気がする。

ただ、前線にボールを預ける展開においてこの日一番目を引いたのは伊藤だろう。突き抜けるような背後へのランで一気に攻め込む形はあまり多くはなかったが、幅を取りながら対面の相手と駆け引きをしつつ、時間を作ることができていた。極端なことを言えば家長のようなテンポを作る動きができていた。

これまでであれば伊藤は得点に近いところに特化した崩しでチームを引っ張ってきたが、この試合ではむしろ引き付けて味方を意識するようなプレーが垣間見えた。特に平行な高さを取る中盤に横パスを出して展開を前に進めることが多かった。

伊藤が対面をピン留めすることで右サイドの背後に3人目として河原が動き出す形は徐々に攻撃として定番化。前半の中盤以降はこの形を意識的に使いながら右サイドへの突破を図っていく。

右に抜けた河原は前半に川崎がアタッキングサードに踏み込むやり方としてはかなり好感触。ただ、この抜けた河原にボックス内の選手がどう合わせるかが整理できておらず。誰もニアに入り込まないことでチャンスを不意にした場面もあった。逆にきっちりエリソンがニアに入ってきた42分は決定機。だが、これはおそらくシュートが打たれる前に決め打ちで飛んだブローダーセンによって阻まれてしまった。

伊藤を活用しなくてもインサイドに細かく段差を付けつつポストで前を向く選手を作れれば割と簡単に前進ができた川崎。岡山に遅れながら前進のルートを見つけたところでハーフタイムを迎えることとなった印象だ。

左サイドでの深さが奏功する

迎えた後半、岡山はルカオを右サイドに流すことで前進を狙う。前半は時には左に流れることでジェジエウとのマッチアップを行っていたが、ハーフタイムを挟んだことで右に流れてのウレモヴィッチとのデュエルにフォーカスということで意識は共有されたようだ。

川崎はややルカオの方向性は変わったとしても問題なく対応。ウレモヴィッチは味方と挟み込みを行いつつ、一発で置いていかれない状況を作られないようにしていた。

ルカオで無理が効かないのであれば、やはり攻撃の中心は江坂。後半は左サイドに流れながら佐藤の攻め上がりを生かす形を積極的に活用。左サイドからのクロスをファーに落とす形でボックスを攻略しにかかる。ファーにはルカオが立っているが、その背後に忍び寄った木村が決定機を迎える。

江坂はカウンターの旗手としても躍動。大きなサイドチェンジでファストブレイクを先導するなど、速い展開を作り出す土台としても活躍を見せていた。

川崎は後半も伊藤を活用したチャンスメイクにフォーカス。引き付けてリリースする形で味方を生かす形はもちろんのこと、右サイドからの突破でチャンスを構築。前半に引き続きニアに入り込んでいったエリソンが決定機を迎えるなど、右サイドの活用からシュート機会を作っていく。

ただ、中盤が浮いた時の縦への急ぎ方はやや雑さがあった。河原が縦に急ぐパスはリズムを変えるという意味ではいいアクセントになっているのだが、川崎の裏抜けは手前で受けようとする選手を作れていないため、守備側は裏にくるパスを予期しやすいというデメリットがある。ミスが出ても仕方ないようなギャンブル性のある攻め筋だった。

フィニッシュワークもややシンプル。遠めの位置からでも雑に打つミドルが多く、攻撃が淡白に終わることもしばしば。枠に飛ばないことも多かったし、仮に飛んだとしてもブローダーセンであればミドルで打ち破ることができる望みはやや低い。シュートをとにかく打つという行為に対するご褒美は期待しにくい状況だ。

どちらのチームも陣地回復には貧欲ではあったが、時間の経過と共に押し込む頻度は川崎に。押し込まれる側となった岡山はルカオを使った簡単な陣地回復に苦戦。ハイラインで川崎の回収が成功することで岡山は自陣に押し込まれてしまう。

川崎は家長を投入し、伊藤を左サイドで合体させることで左サイドから奥行きを狙っていく。川崎は5バックに対して、左右に揺さぶるよりも縦に進んでギャップを作る選択をしたようだ。岡山はマイナスのパスに対して呼応するように列を上げていたが、苦しさは拭えない展開だった。

選手交代で前線を入れ替えることで強度を取り戻していこうとする岡山。展開はより行ったり来たりの流れとなった。岡山からすると縦への推進力がやや戻っては来たが、その分危険なロストから自陣に入り込まれるパターンも出てくるように。得点の確率をやや増やせた代わりに、失点の確率もそれなりに上がった形だ。

終盤になりようやく試合を動かしたのは川崎。左サイドフォーカスで縦に揺さぶるプランが奏功し、ミドルシュートを放つ余裕があった山本がゴールを呼び込んだ。

三層構造の失点

このゴール以降はロマニッチ、家長を軸にボールをキープしつつ、自陣を固めながら逃げ切りを図る川崎。順調に時間を溶かしているかのように見えたが、山本のサイドチェンジがミスになってしまったところから自陣に運ばれて失点。ファーサイドの松本を空けてしまいゴールを仕留められる。

この失点の構造は山本のサイドチェンジのパスがトリガーとなり、右サイドからクロスを上げられてしまった点と、左サイドでクロスを競り負けてしまった点で防ぎぎれなかったという形に切り分けることができる。いわば三層構造の失点だ。

個人的に一番問題視せざるを得ないのは山本のところだろう。失点の要因を攻撃時の最後のミスから遡って言及するのはあまり好きではないのだが、このサイドチェンジのパスは「そもそもやる必要がない」という要素がある。同サイドの縦には大関がいて、ここに預けるという選択肢は山本の技術であれば簡単に選べるものだった。

家長は個人レベルであれば川崎の中でもっともキープ力に長けている人物ではあるが、逆サイドの状況は1対2で岡山が有利。あえて中央でカットされてカウンターを受けるリスクを受け入れて選ぶ必要がない選択肢だ。

サッカーはミスがとても多いスポーツなので、パスがうまくいかないことは仕方がない。そういうことは1試合の中でいくらでもある。けども、上手くいったとしてもおいしくない選択肢を進んで選び取ってミスをしたのであれば、深く反省をしなければいけないだろう。相手に追い込まれて、選ばされたプレーによるミスとは毛色が違う。

本人も試合後のコメントで非常にこのプレーを気にかけていたので、おそらくは見ている側の何倍も気にしていることだろうが「しなくていいことをわざわざしたミス」はレビューを書く以上は触れざるを得ないかなという感じである。

右サイドのクロスを上げさせてしまった守備は家長のところ。もちろん、二度追いして寄せてほしい場面ではあるが、そもそも予定外のロストからのプレスバックでファン・ウェルメスケルケンとポジションを入れ替えながら対応したという状況では正しく盤面を認知できなかったという理屈は通るかなという印象はある。

田邉も同じようにミスの対応に追われた形のエラーではある。大外への対角クロスは保持側がマーカーとボール、そしてオフサイドラインを同一視野で認知しやすいのに対して、非保持側はマーカーを視野に入れようとすると、ボールとラインは見えないという点で難しいプレーであることは確か。

だが、「前に入られてしまうことを仕方ない」とするのであれば、今後クローザーとして田邉を起用する意味はどこに見出せばいいのかが難しい。クロスを上げさせた家長と比較しても期待されるプレーの質は異なっている。前に入らせることを許容してしまうクロス対応しかできないのであれば、縦に進んで陣地回復ができるドリブラーを入れた方がいいということになりかねない。

田邉がC大阪戦でどのような交代をさせられたかを考えると、クローザーとして異なる役割を任された1つ目の試合でこうなってしまったのは非常に難しいものがある。残り2試合で巻き返すチャンスが与えられるかどうか、練習からアピールできる中断期間とすることを期待したい。

あとがき

求められた役割ができなかったり、不要なミスを犯したりなどフラストレーションがたまる要素が多い失点の仕方をしてしまったが、総じて試合内容はそこまで悪くなかったように思う。

非保持においては前線の守備が破綻するケースは少なく、特に伊藤周辺のつながりは整理された印象。もっとも、これは相手のスタイルによるところもあるだろうし、残り2試合も継続して見守っていく必要があるところだろう。

一方でロングボールが刺さらなくなってからのトライの少なさは気になるところではある。出ているメンバーの中でテスト色を高い保持における試みはもっと前半から取り入れてよかったように思う。ロングボールに頼ることそのものに問題は全くないと思うが、うまくいかないとわかってからも延々とロングボールを入れる時間はこのチームを残りのシーズンでブラッシュアップすることにどの程度寄与できるのかな?とは思ってしまう。勝った負けただけが大事な時期ではないだけにうまくいかないならいかないなりの内容にもこだわりたいところだ。

試合結果

2025.11.8

J1リーグ

第36節

川崎フロンターレ 1-1 ファジアーノ岡山

U-vanceとどろきスタジアム by Fujitsu

【得点者】

川崎:84′ 山本悠樹

岡山:90+5′ 松本昌也

主審:清水勇人