プレビュー記事

レビュー

無理ない前進でのびのびとした立ち上がり

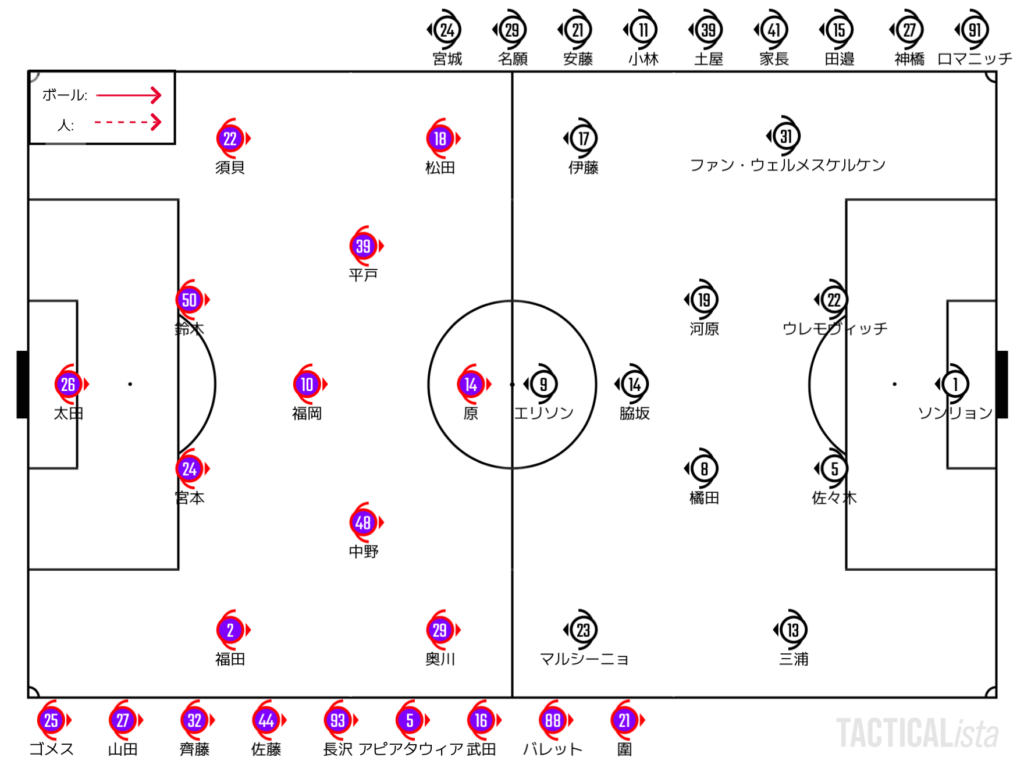

前節の柏戦の引き分けで全勝したとしても優勝の可能性はほぼ消えた川崎。残す今季のタイトルであるルヴァンカップの柏とのリマッチに向けて勢いをつけていきたい試合。対する京都はエリアスが前節の負傷交代で離脱して、優勝争いの正念場。シーズン終盤での復帰が示唆されているエースの帰還をなんとか首位を射程圏内の状態で迎えたいところだろう。

序盤、川崎は伊藤へのロングキックを多用。ここ数試合であれば左流れのエリソン(orロマニッチ)とマルシーニョをターゲットに主に左サイドから仕掛けていくイメージが多かったのだが、この試合では伊藤を集中して狙っていた。おそらくは対面に空中戦で明確な劣位がなく、挟み込まれさえしなければロングボールの収めどころとして機能する。そして、前を向くことさえできれば加速から須貝をおいていけるという算段だったのだろう。

この日の川崎のビルドアップの良かった点は前進に関してあまり無理がなかったことである。バックラインからマンツーで人を捕まえにいく京都に対して、左右に振ることでホルダーをオープンにする。きっちりと浮いたところからロングボールを出していくので、伊藤が須貝と勝負することができるようなオフザボールを絡めたようなボールをつけることができていた。ホルダーをオープンにすることに関しては久しぶりの先発となったソンリョンにバックパスを躊躇なくつけることができたのが大きな要素と言えるだろう。

ショートパスでの組み立ても悪くない手応え。京都が前からプレスをかけてきた時も脇坂が相手を背負いながら起点となり、左右にボールを配球。ファン・ウェルメスケルケンか佐々木が前向きでボールを持てればポゼッションは安定する。特にファン・ウェルメスケルケンはタッチ際に追い込まれた時でもパス交換をしつつ、インサイドをカットインを混ぜながら京都の守備を翻弄。ボールを守ることと局面を前に進めることの両面ができていた。

ちなみにボールの収めどころとなる脇坂のターンができれば速攻で前向きの3人に託す手段も取ることができる。試合のテンポを決めるのは脇坂次第である。ただ、この日の脇坂はどちらを選んだとしても精度が高く、簡単にロストをしなかった。

脇坂が起点になったわけではないが、川崎はファストブレイクから先制。マルシーニョの対角パスを起点にエリソンと伊藤のパス交換から伊藤が先制点を奪う。3人のDFを前に、互いにホルダーをサポートするようなフリーランは見えなかったが、それでもこじ開けるというのはいかにも今の川崎らしい攻撃。フィニッシャーとなった伊藤は最終的に3人のDFの干渉を受けながらも、右隅にシュートコースを見つけて撃ち抜いて見せた。

京都としてはプレーの流れで福岡が怪我してしまったことにより、起点となったマルシーニョを抑えられなかったのが痛恨。それでもボックス内では数的優位だっただけに3人がかりで注意を向けた伊藤にはオープンな状態でシュートは打たせたくなかった。

頻出パターンからの失点

京都はかなり苦しい立ち上がりとなった。原へのロングボールが前進の中心となっていたが、他の前線がこのロングボールをどのように生かすのかが不明瞭。落としを拾うのか、あるいは原がいなくなった一番前に飛び込むのかがあまり落とし込めていないように見えた。原がボックス内にいなくなってもエリアスやトゥーリオがいれば、ボックス内での迫力に困ることはないので、その点は明らかに普段と勝手が違うところだろう。

加えて、原を潰す川崎の前線への対応も問題なし。背後のボールに関しても前に入られることなくきっちりソンリョンのボールかゴールキックにすることができていた。京都が原以外の選択肢を作れなかったことで、原にフォーカスすることができていた。原が中盤に降りる時は浮くこともあったが、浮いてポストをしたその先のパスが繋がらないのがこの日の京都。先述の前線の関係性の不明瞭さに繋がる部分だと言えるだろう。

そのため、得点を取っても川崎ペースはキープ。速攻だけでなく押し込む攻撃を推し進めていく。サイドに枚数をかけていく攻撃に積極的で、CHがボールサイドで流れてボールを引き取りに行く。できればもう少しアタッキングサードにおいて仕上げとなる背後へのランを増やせればボックス内での攻撃はより効果の高いものになった。

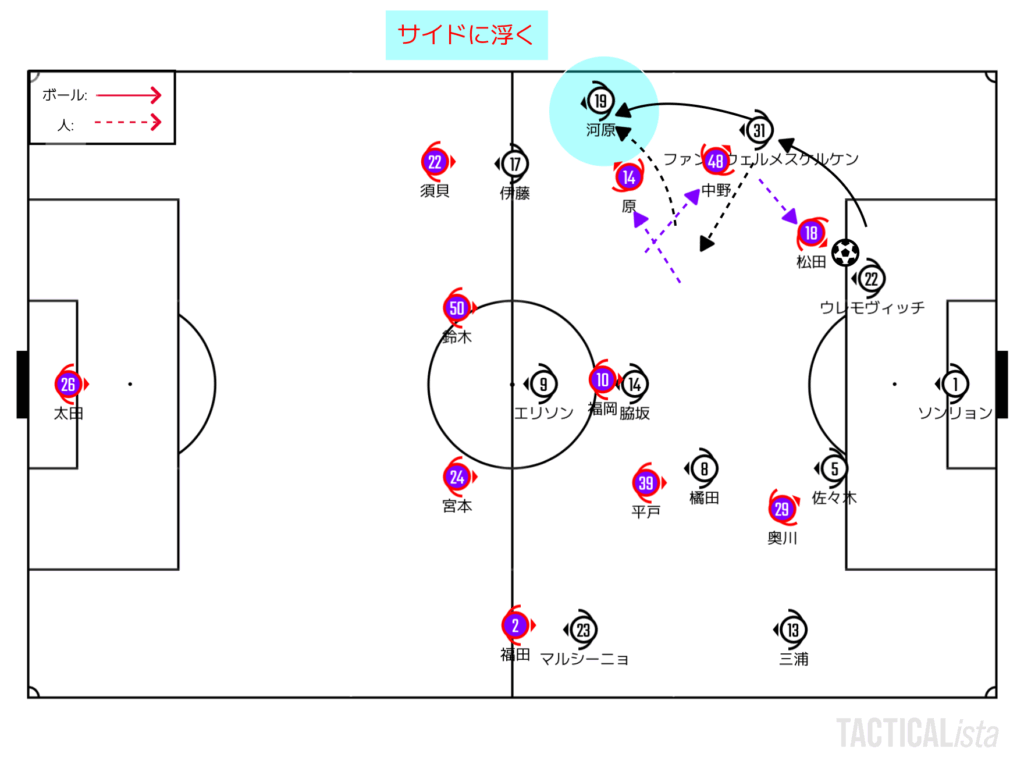

CHがボールサイドに流れるアクションはビルドアップでも。河原がサイドに流れて、WGとSBの間に入って浮いたシーンは前プレ意識の強い4-3-3を回避する上で王道の対応と言えるだろう。

しかしながら、この場面ではズレを作った後のプレーをミスしてしまうのが勿体無い。河原はインサイドに走り込んでいたファン・ウェルメスケルケンに折り返しのパスを出すのがベターだったと思う。初手の構造は良くてもその後のプレーでひっくり返される隙を与えてしまうのは勿体無い。

言い換えれば、京都のチャンスは川崎のエラーが絡むところにあった。トランジッション成分が絡む相手のミスが一番スペースがある状態で前進ができる。

ひっくり返せばOKというのは川崎も立場は同じ。攻撃時は思い切りよく攻め上がる京都のSBの裏を取れれば一気に攻撃が加速。攻撃を完結できなければ一気に敵陣まで進める。マルシーニョ、伊藤、エリソンは直線的にボックス内に向かうことが多いので、このカウンター攻撃も完結できないとひっくり返されるリスクが大きい。攻めきれなかった時に彼らが戻れなかったポジションをひたすら埋める脇坂の尻拭いは涙ぐましいものがあった。

それでも左に流れる伊藤の攻撃の有効性は理解できるのが難しいところ。26分の河原の決定機などは伊藤が左に流れた故のチャンスだ。

要は互いに攻め切ることができなければ大きなしっぺ返しを食らうという状況。そうした状況でのチャンスメイクが主体となる中でより少人数での攻撃の完結が期待できる川崎が優勢というのが前半の大きな流れだった。

その一方で徐々に前線の守備の機能不全が見えてくる川崎。戻れないマルシーニョ、脇坂と受け渡しの連携に失敗するエリソンなどから少しずつ前進。アンカーの武田やサイドのキャリー役の福田が空くことで前進することができていた。

ボックス付近における京都の攻撃はプレビューに書いたようにファー寄りのクロスが中心だった。ただ、背後を狙うようなクロスが軸となっており、このクロスのフリになる手前を使うアクションがほとんどなかったことから川崎は問題なくクロス対応ができていた。

しかし、それまでできていた十分な対応ができなかったのが川崎の失点シーンとなる。予習した試合でも見られた平戸の対角パスから川崎のラインブレイクに成功すると、折り返しからファーにぽっかり空いた須貝がゴールを決める。

個人的には両SBの対応がもったいなかったように見えた。この平戸からのハーフスペース裏のパスは京都の攻撃の頻出パターン。ラインが下がり、平戸がフリーでボールを持った時点である程度決めうちで絞る選択肢を取ってもいいと思う。裏へのボールについていけるとしたら佐々木も同じだが、目の前の原を捨てるのは難しいので、おそらく三浦しか対応できる選手はいなかった。

平戸の裏へのパスにラインを揃えられなかったファン・ウェルメスケルケンも痛恨。オフサイドを取るのは相手の動き出し次第となってしまう傾向が強いシーンではあるが、できることはやっておきたかった。さらにはラインを下げられた後の自陣を埋めるための動き出しも遅い。ラインを揃えられなかったミスに動き出しの遅さでさらに傷口を広げてしまった印象。

須貝には伊藤がついていけばいい話ではあるが、この日の流れを見ると彼が残りたい気持ちがわかるし、仮に伊藤がついて行ったとしてもファン・ウェルメスケルケンがラインを下げるアクションを遅くしていい理由にはならないので、ここは迅速に次のアクションに移って欲しいところだった。

DFが描く守り方の画がバラバラだった故の失点というのは確か。川崎は優勢の前半をリードに結びつけることができず、タイスコアでハーフタイムを迎えることとなった。

ためらった交代の意味は?

後半、京都は改めてハイプレスをスタート。川崎はよりシンプルなロングキックを活用。エリソンへのロングボールを中心として対応していく。マルシーニョのファストブレイクも含めて、後半はポゼッションというよりは行ってこい感がある川崎だった。

数的同数に近い形で速い攻撃を仕掛けられてはいるが、即時奪回までは刺さらない川崎。攻撃を完結させることができなければ反撃に出られてしまうこととなる。そういう意味で前半よりはオープンな展開だった。

できればこういう状況において川崎は落ち着いた保持でゲームメイクを行いたいところ。この点で橘田と河原は物足りないところがあった。ダイレクトな展開を意識していたのかもしれないが、そうしたパスがミスになることも多く、相手にボールを渡してしまうことも多かった。

一方で京都も行ったり来たりの状況を生かすことができず。原の存在感は前半以上に増すことはなく、裏の攻撃の一辺倒さも変わらず。川崎のDFの予想を超えてくる形を作られるケースは少なかった。

やや怖かったのは川崎から見て左サイドから好きにクロスを上げさせてしまっていたところ。ロングスローの対応含めてマルシーニョや三浦が十分な対応ができず、佐々木やウレモヴィッチが左を向いてものすごい剣幕で激しく声を上げるシーンがあった。

一方の川崎が攻めとなる際のセットプレーの質は今ひとつ。太田の飛び出しに対して、阻害するような動きができる選手はおらず、相手に跳ね返される場面が多かった。ファストブレイクもなかなか攻め切ることができない。

しかしながら、ハイプレス回避だけは安定していたこの日の川崎。SBの三浦、佐々木を逃しどころにすることでショートパスに専念すれば前に進めることができていた。

家長の投入はそうした状況を変えるための一手。縦に縦にという意識の強かったこの日の川崎においてスローで溜めるプレー選択をする家長の存在はプレーテンポ管理という点で有意義だった。

押し込むことができれば左右のサイドでチャンスを作ることができる川崎。左サイドの三浦のフリーランなど抉る動きをすることでマイナス方向にスペースを作っていく。京都が前進の武器を持たないこともまずは押し込むアクションという川崎の方向性を強化するものだった。

誤算だったのは前線の強化として投入したロマニッチの退場だろう。前からのプレスを強化したいという意識で投入したFWは間合いをつかめないままハードタックルを繰り返して退場。2枚目の警告で数的不利に陥ってしまう。

長谷部監督の試合後コメントにもあるようにこの日の京都相手であれば10人でも攻め切れるかも・・という迷いがあったのだろう。ベンチでは小林が準備をしたり、あるいは神橋が準備をしたりなどかなり策を決めかねていた感があった。バックラインの選手が痛めていた様子もあったので、基本的には同じメンバーを維持してのチャンスメイクをしつつ、ピッチに出ている選手のプレーの続行が難しくなった際のリスクヘッジをするという考え方で交代をペンディングしたといったところだろうか。

京都は10人になった川崎に対してシンプルに増やした前線のターゲットをいかす形。交代で入った長沢には大チャンスが訪れたが、シュートは枠を大きく逸れてしまう。狙い通り、10人でも押し返せた川崎にも脇坂にシュート機会があったものの、太田のファインセーブによって難を逃れる。

力を出し尽くした試合はドロー決着。勝ち点1を分け合うこととなった。

あとがき

エリアスの不在により京都の苦しさが露呈する展開だったので、川崎としてはなんとか勝ちたかったところ。勝ち点勘定云々ではなく、組み合った時に負けたくない相手だったというのが正直なところである。ルヴァンカップに気持ちよく臨める内容だったかと言われると微妙なところでもある。山口の今後がどうなったとしても、ソンリョンがぶっつけ本番ではなくて済んだのは明確な好材料と言えるだろう。

個人的にはやはり前半のうちに2点目を取っておきたかったところ。構造を叩くようなビルドアップ、数的同数のカウンターで味方を助けるようなスペースメイクのオフザボールの動き出しをもっと増やし、ホルダーを助けるような連携を深めていきたい。

試合結果

2025.10.4

J1リーグ

第33節

京都サンガF.C. 1-1 川崎フロンターレ

サンガスタジアム by Kyocera

【得点者】

京都:38′ 須貝英大

川崎:8′ 伊藤達哉

主審:上村篤史