Fixture

明治安田 J1リーグ 第24節

2025.7.20

ガンバ大阪(10位/9勝4分10敗/勝ち点31/得点27/失点30)

×

川崎フロンターレ(6位/10勝8分5敗/勝ち点38/得点37/失点24)

@パナソニックスタジアム吹田

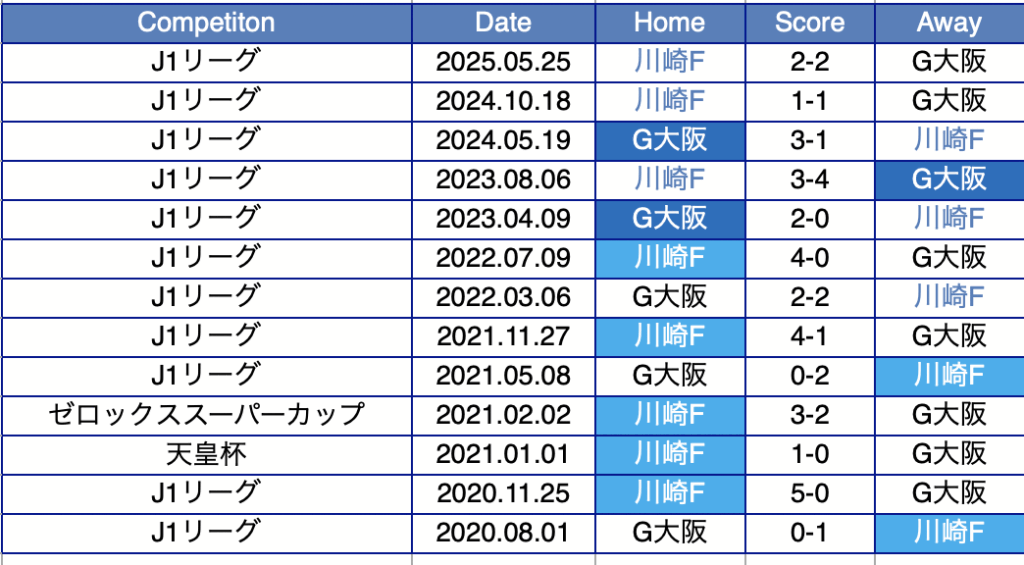

戦績

近年の対戦成績

直近5年間の対戦でG大阪の3勝、川崎の7勝、引き分けが3つ。

G大阪ホームでの戦績

直近10戦でG大阪の3勝、川崎の3勝、引き分けが4つ。

Head-to-head

- 川崎は直近5試合のG大阪戦で未勝利。うち4試合で複数失点。

- 川崎の直近3試合のG大阪戦の勝利はいずれも複数得点差。

- G大阪はホームの川崎戦で連勝中。

- 川崎がリーグにおけるアウェイのG大阪戦で挙げた勝利は3ついずれもクリーンシート。

スカッド情報

- 安部柊斗は天皇杯・山形戦での退場で2試合の出場停止。

- 食野亮太郎、林大地は長期離脱中。

- 美藤倫、奥抜侃志は合流済み。

- 山下諒也は天皇杯で負傷交代で状態が不透明。

- イ・クンヒョンは長期離脱中。

- エリソンはミニゲーム消化まで回復。

- チョン・ソンリョン、大島僚太はベンチ外が続く。

- 丸山祐市、ファン・ウェルメスケルケン・際は天皇杯で筋肉系と思われる負傷交代。

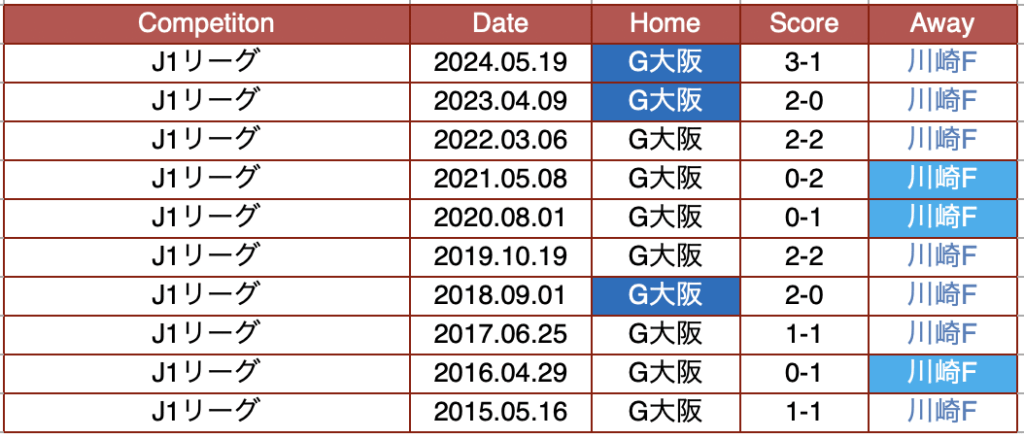

予想スタメン

Match facts

- 今季リーグ戦で挙げた9勝のうち、7勝がクリーンシート。

- 今季リーグ戦で喫した10敗のうち、7敗が無得点。

- 得点を挙げて敗れた3試合はいずれも関西勢相手の敗戦。

- リーグ戦においてここまでリードからの逆転負けも、ビハインドからの逆転勝ちもない。

- 今季ここまでホームのリーグ戦では引き分けがない。

- 今季ここまでPKでの失点を許していない。

- FC東京戦で一森純がセーブに成功。

- ここまでのリーグ戦において90分単位でのシュート数が最も多い選手はイェッサム・ジェバリ。

- ビハインドから得た勝ち点は14で京都と並んでリーグハイ。

- リーグ戦でリードシチュエーションはここまで17試合ありリーグ最多。しかし、リードから落とした勝ち点は17でこれより多いのは新潟だけ(21)

- 8引き分けは柏と並んでリーグ最多だが、直近6試合のリーグ戦では引き分けがない。

- 関西とのチーム相手の対戦は今季ここまで5戦1勝(D1,L3)

- 関西アウェイでのリーグ戦は直近7試合で勝利がない(D2,L5)

- 最後の勝利は2023年の京都でのアウェイ。

- 5月以降のリーグ戦においてCFで起用された選手がゴールを決めたのは2試合だけ。

- 5月18日のC大阪戦のエリソン、6月25日の新潟戦の神田奏真

予習

第21節 FC東京戦

第22節 京都戦

第23節 C大阪戦

準備中

展望

リスクヘッジ優先主義が要所に

天皇杯は3回戦で相模原を相手に敗戦。J3以下のチーム相手に敗退という天皇杯で初めての経験をした川崎が今節乗り込むのはパナスタ。同じく、山形との120分の激闘の末に天皇杯という舞台を去ることとなったG大阪という付き合いの良さを見せたチームとの一戦となる。

G大阪のフォーメーションは4-2-3-1。メンバーの入れ替わりはそれなりにあるが、フォーメーションはほぼこの形で固定と言っていいだろう。

G大阪は今のJリーグの中では静的に試合を運びたがる嗜好があるチームと言える。守備においては特にそのテイストが強く出ており、前から強引にプレスを仕掛けていくケースはあまり多くはない。4-4-2のミドルブロックを組むことが基本で、中央の2人は中盤を気に掛けながらマークを受け渡す。

プレスの強度を上げるスイッチを入れるのはSHが担当することが多く、山下などが2トップとフラットに高い位置まで出ていくことで相手のバックラインにプレスをかけるケースが基本。このSHが前に出ていくアクションに対して、CHがスライドしていく。

川崎を見ているファンならばよくわかると思うが、SHが前にズレるプレスは後方がうまくカバーしなければ連鎖的に守備の綻びを生み出す。G大阪はこのズレのリスクをそれなりに抑えるメカニズムになっている。

メカニズムの1つはコンパクトな陣形。全体の陣形を縦方向に圧縮することで後方の選手がカバーするための距離を少なくしている。

もう1つはCHに安部を補強したこと。コンダクター寄りの選手が多いG大阪のCHの中で動き回るところに特性を持っている安部のようなタイプは貴重。個人的にはこういう選手が欲しいというのは納得感があった。

ただ、前に出ていくというのはあくまでオプションで基本的にはミドルからローブロックを組むことできっちりと自陣をカバーする形を意識している印象。守備の意識は前線も含めて高いチームと言えるだろう。

プレスのスイッチの際のCHがスライドするというプレーもある意味リスクヘッジ。このメカニズムのメリットはSBが相手のサイドアタッカーとの対峙にフォーカスできること。そうなれば、CBは自ずとSBのカバーに出ていくことは少なく、ボックス内を守ることに集中することができる。

保持においては少ない人数での完結が基本線。特に人材豊富なサイドアタッカーはメンバーを入れ替えながら、鋭くボールを敵陣に運ぶことができる。多くの人数で崩しをするよりはSHとSBの二人称で攻撃を完結できるくらいのスピード感が生み出せるスペースがある方がチャンスメイクは得意。攻撃力のある両SB、特にレーンを問わずにボックスの高さに出ていくことができる半田が攻撃に絡んでくるとサイド攻撃の凶悪さは増していく。

このサイド攻撃をサポートするのがネタラヴィの配球やヒュメットのポストといったセンターラインの攻撃。SBの攻撃参加を促しつつ、目線を中央に集めながらサイドに展開をするという役割をセンターラインが果たせればG大阪のサイドアタックの威力は最大化される。

一森のフィードからヒュメット、山下をめがけたロングボールが比較的多いことも少ないアタッカーで広いスペースを攻略する攻撃への意識につながっている。右の山下が非保持で前にプレスに行く役割が多いのはポジトラ移行で前にスピードあるアタッカーを置きたいからというのもあるかもしれない。逆サイドの左のSHには相対的に守備で低い位置まで下がれる選手でバランスを取るケースが多い印象だ。

ロングカウンターは苦手ではないが、選手によっては強引に突き抜けるための選択を取るよりもスローダウンして一回押し上げる展開を選ぶことが多いのは少し気になるところ。逆に山下はかなり強引に行く傾向にあるが、それ以外のメンバーは結構早い段階で横に叩くことがある。もちろん、それが正解の場面もあるがバランスとしては相手の陣形が整っていないときはもう少し強引なトライをしてみてもいいのかなと思う。リードを奪ったリーグ戦では負けなしで、リードを奪われたリーグ戦では逆転勝ちがないこともこうしたリスクヘッジ優先の姿勢ありきのところなのかなと思う。

サイドから差し込むライン間

川崎がこの試合で戦うための前提としては天皇杯のパフォーマンスであればJ1で勝利を挙げるのは難しいということ。天皇杯の早いラウンドであまりパフォーマンスが上がらないことは、負けたという結果はともかくとしてある意味毎年のことなので、そこは目をつぶれなくはない。

だが、リーグ戦でギアチェンジができないとなれば、話は全く変わってくる。攻撃、守備、静的、動的いずれの局面においても水曜日の試合からはレベルアップが必要となるだろう。

G大阪の守備を攻略を意識した話をすれば、中央を動かしながらスペースを作ることができるかどうかだろう。先に挙げたようにG大阪のブロック守備はコンパクトであり、なかなかスペースを作るのは難しい。例えば、簡単に「釣れる」鹿島に比べればバックスからボールを動かすことはより細かい作業になるはずだ。

話は逸れるが、鹿島戦のバックラインの構成ならば、「釣れる」相手である方が楽なケースが多いが、高井がいなくなった今となってはそうしたプレスに対してはモロに捕まってしまう非常に辛い展開になってしまうかもしれない。なので必ずしも「釣れる」相手の方が楽というわけではないのかなと個人的には思っている。

ただ、当たり前の話だが高井がいなくなったことによって細かく相手を動かすことがうまくなったわけではないので、後方からのゲームの組み立てが苦しくなるのは避けられないだろう。ミドルブロックを攻略することがうまくなったのでなく、ハイプレス回避が苦しくなった結果の「必ずしも『釣れる』相手の方が楽というわけではない」なので、ミクロな攻略は依然としてシビアなままだ。

攻略の糸口がないわけではないと思う。先に紹介したようにG大阪はSHのカバーにCHが出てくるなど、CHが横に広いカバー範囲を求められるケースが多い。この点はつくことができると思う。特にこの試合のG大阪は最も運動量が期待できるCHである安部が不在となるので、左右に相手を動かすことができればカバーできる範囲には綻びは出やすい。

その関係からか、G大阪の守備は中央からMF-DFのライン間に差し込むパスに対しては潰しが効く一方で、少し角度のついたサイドから差し込む形になると相手に侵略を許しやすい傾向がある。ということで、個人的にはサイドに斜めのパスを差し込むことができる選手を置くことをお勧めしたい。例えば、山本がサイドに流れて司令塔役をやるとか、あるいはSBを出し手スキルの高い佐々木とファン・ウェルメスケルケンにするとかそういう作戦が刺さるのかなと思う。

サイドからライン間に差し込んだ斜めのパスをスイッチに全体が前向きのベクトルを一斉に出して、アタッキングサードを攻略していく形が理想。京都戦で福田が決めた3点目のゴールシーンなどはG大阪の攻略パターンとしてとてもイメージがしやすい。

非保持においてはまずはG大阪の攻撃をスローダウンさせられるかが優先事項。まずはレシーバーに強くあたることで時間を稼ぎながら、きっちりラインを下げて陣形を整えることが大事だ。ただし、先に述べたように山下は裏に走り込む意識が高いので警戒が必要。出ていく判断が近頃怪しい丸山にとっては真価が問われる形になるだろう。

スローダウンした後はマイナスのパスに対してきっちりと押し上げを図ること。こういう局面が得意なのは宇佐美。等々力で決められたようなラインの押し上げが間に合わなかったことによるゴールは避けたい。

川崎の右サイドはこの等々力のG大阪戦からこういう綻びが地味に目立つ。パフォーマンスにムラがあるジェジエウだが、こういうところの空いたスペースに対する嗅覚の感性が確かなのは一番手として信頼できるなと思う。

セットプレーも含めて直接の射程が通る距離になってしまうのは非常に怖い。まずはスローダウン、その上でラインの押し上げで後手を踏まない守備を心がけたい。

【参考】

transfermarkt(https://www.transfermarkt.co.uk/)

soccer D.B.(https://soccer-db.net/)

Football LAB(http://www.football-lab.jp/)

Jリーグ データサイト(https://data.j-league.or.jp/SFTP01/)

FBref.com(https://fbref.com/en/)

日刊スポーツ(https://www.nikkansports.com/soccer/)