Fixture

明治安田 J1リーグ 第16節

2025.5.11

鹿島アントラーズ(1位/10勝1分4敗/勝ち点31/得点24/失点11)

×

川崎フロンターレ(14位/4勝6分2敗/勝ち点/得点19/失点11)

@国立競技場

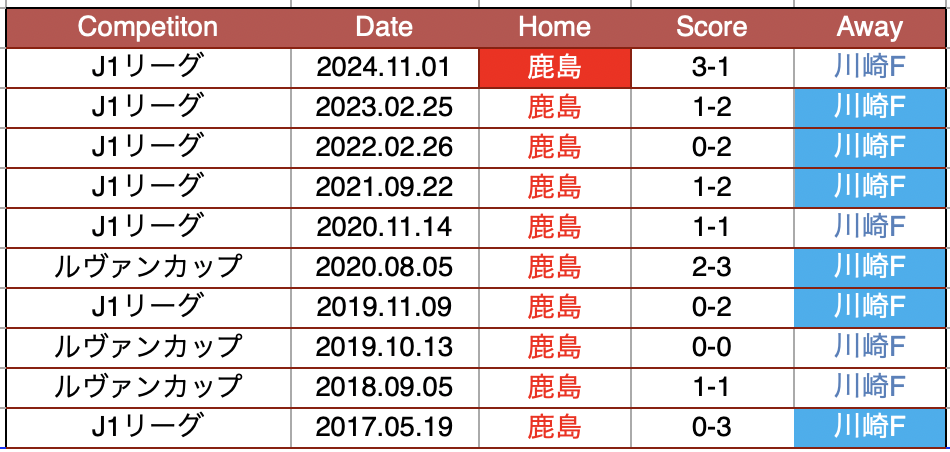

戦績

近年の対戦成績

直近5年間の対戦で鹿島の2勝、川崎の9勝、引き分けが1つ。

鹿島ホームでの戦績

直近10戦で鹿島の1勝、川崎の6勝、引き分けが3つ。

Head-to-head

- 直近13戦の公式戦の対戦で川崎は10勝している。

- しかしながら、昨季は鹿島が2010年以来のシーズンダブル達成。

- 川崎は直近12試合の鹿島戦で無得点の試合がない。

- 鹿島ホームの直近2試合はいずれも先制したチームが逆転負けを喫している。

スカッド情報

- 下田栄祐、師岡柊生、徳田誉は長期離脱。

- 濃野公人は欠場が続いている。

- 関川郁万は町田戦、田川亨介は福岡戦で負傷交代。

- イ・クンヒョン、ジェジエウ、大島僚太、宮城天は長期離脱中。

- 三浦颯太はアル・アハリ戦で負傷交代。

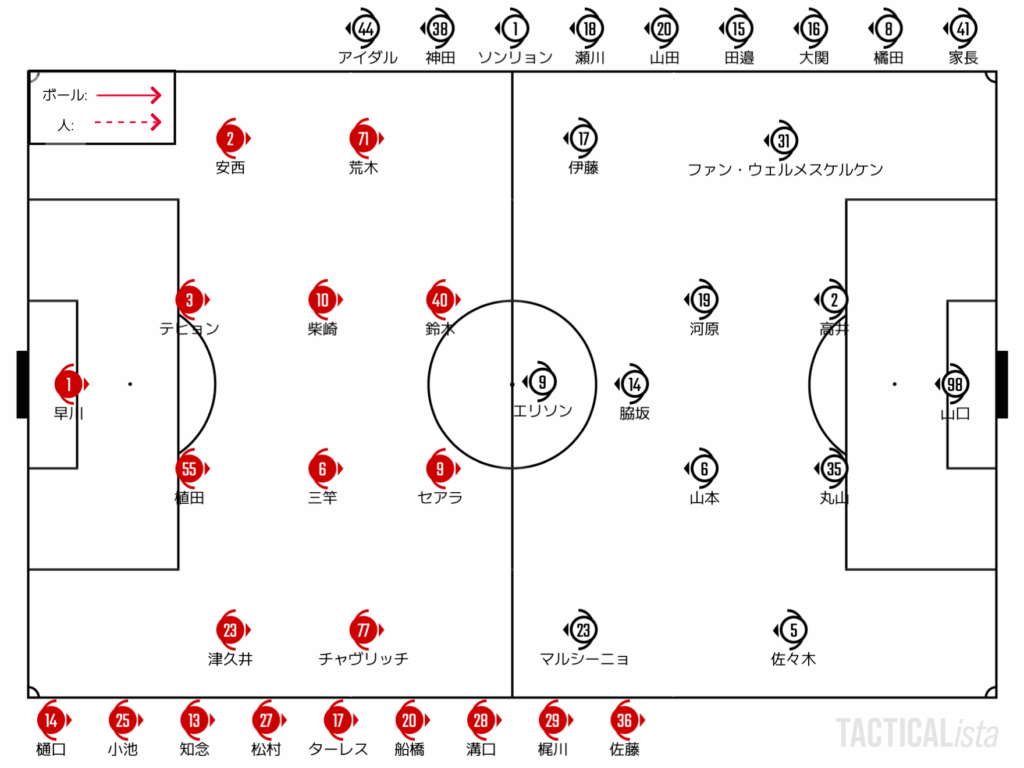

予想スタメン

Match facts

- リーグ戦直近5試合連勝中。4試合連続でクリーンシートを達成している。

- 今季17試合のリーグ戦で複数失点は1回だけ。

- 全試合の公式戦の開始15分で1得点無失点。

- PKを含めたセットプレーで9得点であり、清水(10)に次いで多い。

- レオ・セアラは97分に1回ゴールを決めており、3得点以上を決めている選手の中で一番スパンが短い。

- レオ・セアラは決勝点を4得点を記録しておりこちらもリーグ最多。

- 国内のリーグ戦は5試合で未勝利(D4,L1)。

- リーグ戦の今季4勝のうち、3勝はクリーンシートによるもの。

- 先制した試合ではここまで敗戦はない(W8,D3)

- 公式戦直近8試合のうち、6試合で複数失点。

- 長谷部監督は直近4試合の鹿島戦でクリーンシートを連続で達成中。4試合合計のスコアは1-0。

- しかしながら、長谷部監督は直近5試合の鹿島ホームの試合で勝利を挙げたことがない(D2,L3)

予習

第13節 横浜FC戦

第14節 町田戦

第15節 福岡戦

展望

背負える前線と後方の司令塔

GWはサウジアラビアで激闘を繰り広げた川崎。クラブ記録を越える準優勝という成果を川崎が持ち帰っている間にJ1では着々とリーグ戦が進行。東京V戦をやる前は3位だった川崎の順位は消化試合の関係で14位まで下がってしまうこととなった。

川崎がサウジアラビアで戦果を上げているうちに日本で戦果を挙げていたのが今節対戦する鹿島。敵チームを率いる鬼木監督と初めて川崎が対戦するメモリアルな国立決戦は首位をストップするためのチャレンジ。川崎としてはACL-Eから休む間もなく大一番に挑むこととなる。

鹿島のフォーメーションはオーソドックスな4-4-2。仕組み自体はまずは従来の鹿島型を踏襲していると言えるだろう。川崎時代との傭兵の違いは試合ごとにメンバーの入れ替えを多く行っていること。レオ・セアラ、濃野、師岡、関川といった主力の負傷の影響もあるかもしれないが、配置を含めて前線の入れ替えは激しく行われている。

特に鬼木監督は「勝っている時はチームはいじらない!」を地でいく監督だったので、こうした方針は川崎時代との違いだろう。確固たる主力と言えるのは川崎戦に出場可能そうなメンバーで言えば早川、植田、鈴木、安西まで。プレータイムこそ負傷した分少ないが、おそらくレオ・セアラもここにカウントしていいはずだ。

中盤は特に入れ替えの頻度が激しく、ここまでのプレータイムが1000分を超えている選手はいない。直近3試合も柴崎、三竿、舩橋、知念の4人で回しており、同じ組み合わせでのスターターは一度もない。この4人に樋口を加えた4枚で非常に均質的だ。

前線はチャヴリッチ、鈴木、田川orセアラとFW色の強い選手をワイドにも並べているのが特徴。この3人にプラスしてトップ下かもしくはSHを入れて4枚を構成する。FW系選手以外の松村や荒木は小兵なのでかなり落差があるメンバー構成という印象だ。

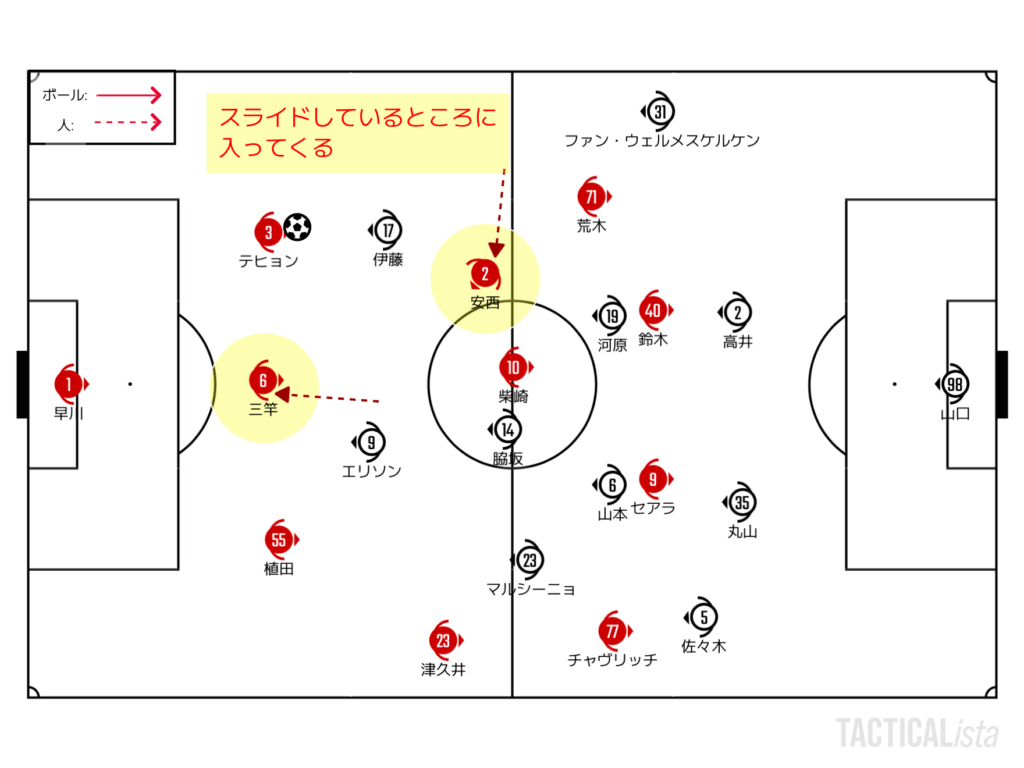

ボール保持は後方の2CB-2CHからショートパスでボールを動かしていく。時折、CHはサリーしてDFラインに入る。このようにして前線との距離を開けたかと思えば、SBが絞って中に入りフリーとなるきっかけを作る。

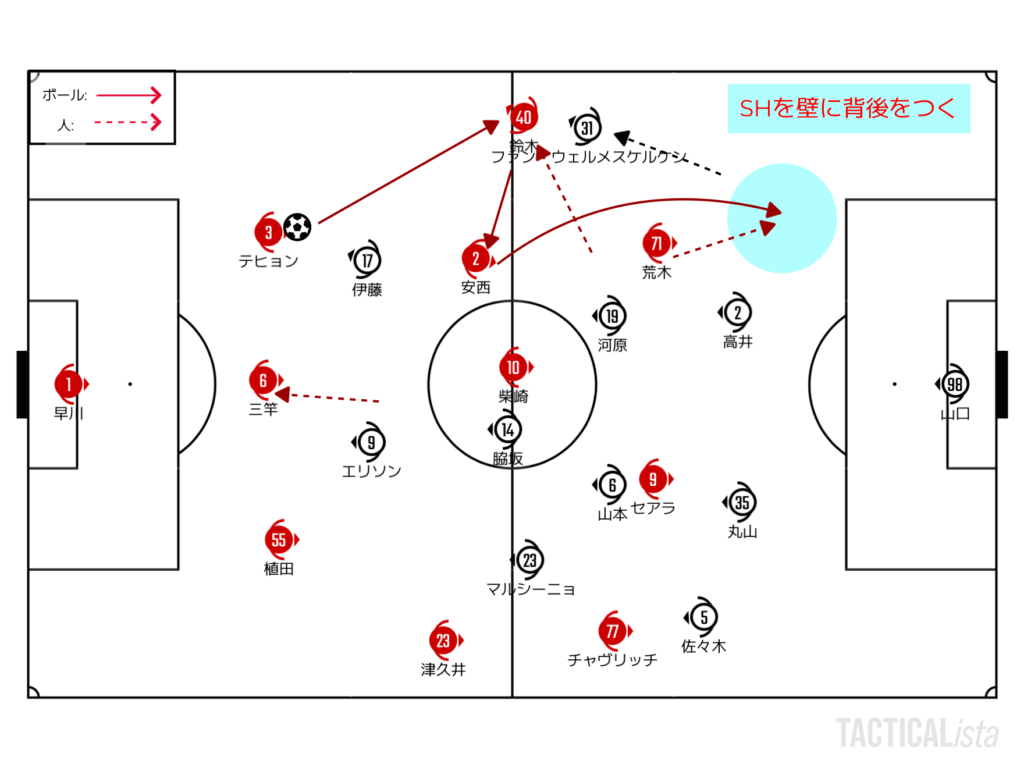

目的としては絞ったSBを浮かせてシンプルに起点として作る形だろう。小池はこういう動きが得意なのだけども、直近3試合を見る限りよりチャンスにつながっている上に頻度も高いのは左の安西の絞り。対角パスや背後を狙う縦へのパスはどちらも局面を大きく動かす武器になっており、長いレンジを効かせる司令塔として幅を利かせている。

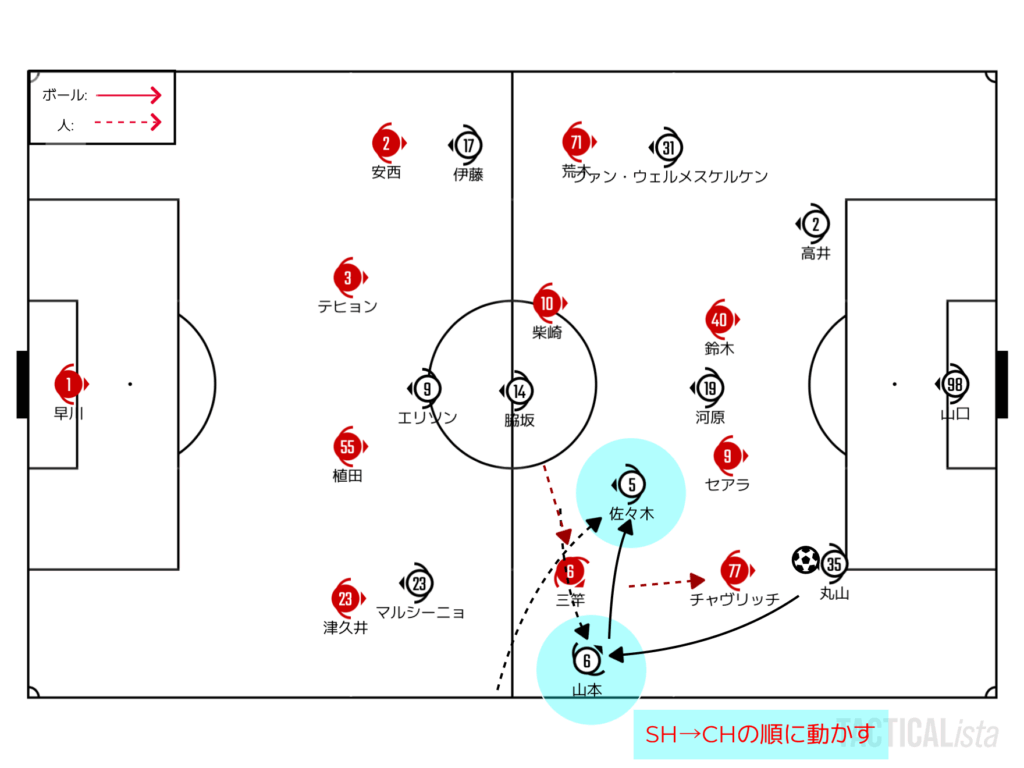

絞ったSBを素直に使いにくい時は大外に置くアタッカー型の前線を活用。SBが絞れば大外のコースは空くので、ボールをキープする大外の選手からの落としでフリーの選手を作り、そこから背後を狙う。

受け手のSHは少し低めの位置に下がれば相手のSBを引き出すことができる。そうなると、守備側のCBとSBにはギャップが生まれる。そこのギャップに選手が走り込むというパターンは町田戦でよく見た形だ(町田は5バックなので大外に釣り出されたのはWBだったけども)。

逆に人基準で絞る選手を完全に潰すマンツー色の強かった福岡戦はシンプルに前線にボールを当てつつ、追い越す選手を使うことでマークを外している。前線の選手のキープ力を活かしてのプレス回避はオーソドックスなマンツー型ハイプレスに対する解だし、鬼木監督の常套手段でもある。川崎ファンには「札幌戦のやつ」と言えば伝わることだろう。福岡は札幌ほど脆くはないが、遅れて出てくるマンツーだったので、鬼木さんのチーム的には格好の餌食だったはずだ。

守備においては非常に高い強度が目立つ。中盤はプレータイムを分割していることもあり、非常にエネルギッシュ。早いテンポでボールを回していくので、当然ボール回しはミスも少なくはないのだけども、即時奪回でそこをカバーできる脚力があるのは魅力だ。

特に前線の過度なチェイシングで強度ある守備を前方に間延びさせていたのは鹿島の伝統的な守備体系。だけども、今の鹿島は直近の試合で自分の列を越されたFWがきっちりと中盤を埋めに戻っており、FW-MF間のスペースは狭くなっている。狭いスペースに閉じ込めた中で刈り取るということをきっちりと行うことで中盤から前で相手を跳ね返すことに成功している。

強度がベースになっている分、夏場の心配がないわけではない。だが、プレータイムは分散されているので現状ではその心配も少ない。後半戦にACLがないことも含めて、リーグ戦の優勝争いを終始リードする展開も十分に考えられる立ち位置となっている。

SBの特徴を活かす

通常は失点シーンからチャンスとなりそうな形を探すのだが、Match factsでも紹介した通り、鹿島は絶賛連続無失点試合を4に伸ばしている最中。予習としてピックアップをした3試合では失点はなかった。

ざっくりとそれ以前の試合のリーグ戦での失点を見ているのだけども、セットプレーやアクシデンタルな跳ね返りが多く、オープンプレーでのエラーは少ない。大量に失点を重ねたのは4失点して敗れた京都戦だが、この試合はオープン合戦の連続。受けて立った京都が前線のクオリティを存分に発揮してぶん殴り続けた格好。

京都戦の終盤に関しては守備の秩序が保たれておらず、規律が相当怪しかった。前に無理に出ていこうという姿勢が裏目に出たのだろう。これもまた鬼木監督時代の川崎によく見られた部分でもある。見た話ではないが、プレシーズンでもそのような守備が見られたと聞いたし、疲労した展開で悪癖が顔を覗かせたということなのだろうと思う。

というわけで疲弊した状況を引き起こせば得点の可能性は高まるのだけども、問題となるのはコンディション。ACL-Eの激闘帰りの川崎に対して「勝つにはトランジッション乱発で相手の守備の規律を乱れさせることだ!」と言ったところで、実装する難易度は非常に高いのはいうまでもない。逆に鹿島に押し切られて返り討ちにされる未来の方がよほど想像しやすいということになる。

不用意なロングボールも避けた方がいいだろう。鹿島のバックラインは強固。ひょっとするとテヒョンの方につっかければボールが収まる可能性はなくはないけども、CBが開きながら強引に中央に当てる”例の”GKからのロングフィードはリスクが高い。

体力でも怪しい、強引にも行きづらいということならば自陣からのショートパスで鹿島のプレスを間延びさせるしか手はないだろう。もちろん、リスクはあるのだが「コンディションも悪い、前線で強引に打開もできない、リスクも取れない」では「なら勝てません」でおしまいである。リスクをかけるならばここだろうと思う。

ポイントになるのはSBだろう。おそらくこの試合では三浦は欠場するはず。ファン・ウェルメスケルケンと佐々木の両SBはより低い位置でのキャリーで貢献できるはず。CHのサイドフロー+インサイドに入り込む動きで中央でSBがフリーになっての起点作りは効果があるかもしれない。もちろんこれは、開いたCBが相手のSHを釣ることができるという前提ではあるが。

これで中央にギャップができれば川崎のライン間の住人にもチャンスは生まれる。大関、伊藤といった選手たちがアル・ナスル戦で活躍できたのは彼らのライン間の管理がルーズだった側面もある。鹿島をはじめとするJのチームの方がここの管理に関しては、サウジアラビア組(アル・アハリは別だ)よりもよほどきっちり潰してくるはず。中央でスペースが欲しい選手たちの活躍には後方のビルドアップの機能がかかっている。逆に大関や伊藤に焦点を当てるならば、彼らがACLでのいい流れを継続するためには、よりライン間の管理が厳しい相手に同じ活躍が見せられるかがポイントになるということだ。

一人が遅れれば、他の人が穴を埋めようと飛んでくるはず。鬼木監督のチームはそういうチームだし、おそらくこれは鹿島の哲学ともマッチする。川崎とすれば初めの組み立てでギャップをうみ、数珠繋ぎ式に前に時間を送るトライをしたい。鹿島という相手を考えても三浦不在という状況を考えてもこの形で解決策に辿り着くことができれば理想だ。

守備に関しては非常にややこしいところではある。鹿島は背負ってボールを受けることができる前線の選手が多い分、的を絞りにくい。鈴木の頻度が一番高いが、彼は彼で縦横無尽に顔を出すので特定のマークマンをつけにくい。余談だが、縦横無尽に顔を出す時間を作れる前線の選手は鹿島でも鬼木さんの手元にいるんだね。

ざっくりとこういう相手の場合は個人個人がデュエルを引き受けるか、ライン間を圧縮してセカンド回収に負けないかのどちらか。どちらも厳しいけども今の川崎なら後者の方が可能性は高そうかなという感じはする。

ACL直後という非常に緊張感を保つのが難しい一戦ではあるが、このタイミングで緊張感を解くわけにはいかない大物が目の前にいるということをプラスに捉えるしかないだろう。たくさんお世話になった指揮官だからこそ、うまくいかない時の流れもよく知っている。ビルドアップで相手の混乱を生み、鹿島の強度という強みを空転させて悪癖に変えるというミッションは簡単ではないが、サウジアラビア帰りで逞しくなった姿を国立で見せつけたいところだ。

【参考】

transfermarkt(https://www.transfermarkt.co.uk/)

soccer D.B.(https://soccer-db.net/)

Football LAB(http://www.football-lab.jp/)

Jリーグ データサイト(https://data.j-league.or.jp/SFTP01/)

FBref.com(https://fbref.com/en/)

日刊スポーツ(https://www.nikkansports.com/soccer/)