Fixture

明治安田 J1リーグ 第25節

2025.8.9

川崎フロンターレ(7位/10勝8分6敗/勝ち点38/得点38/失点26)

×

アビスパ福岡(11位/8勝8分8敗/勝ち点32/得点21/失点23)

@Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

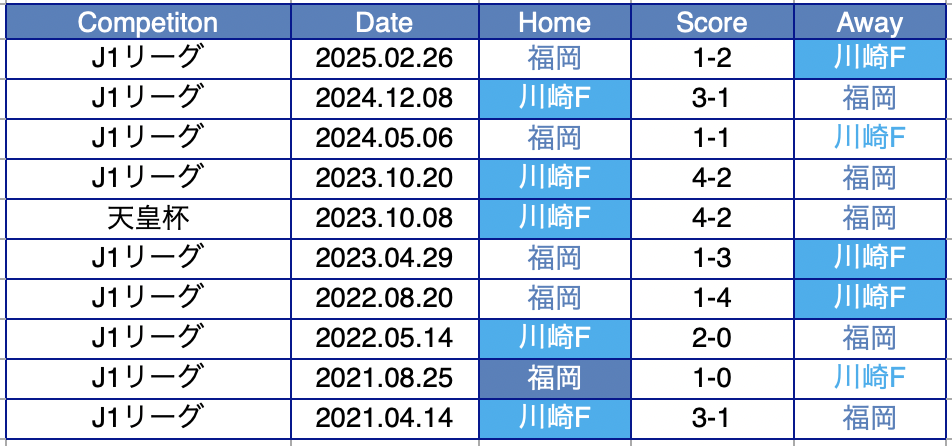

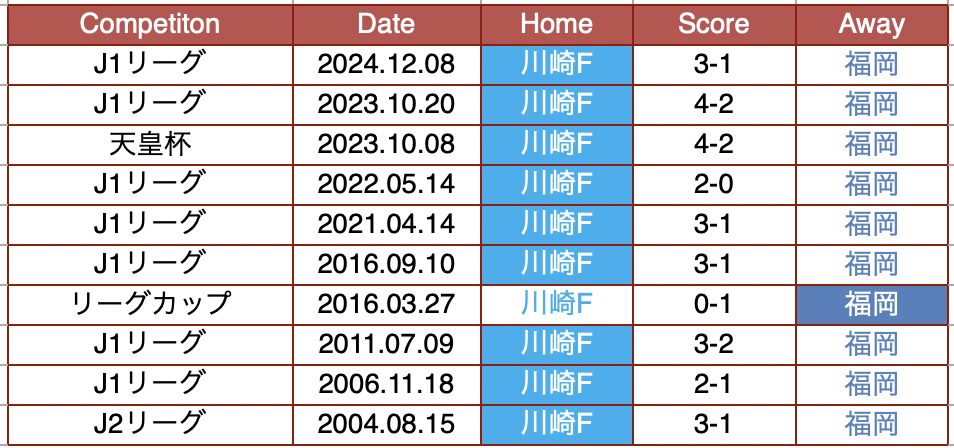

戦績

近年の対戦成績

直近5年間の対戦で川崎の8勝、福岡の1勝、引き分けが1つ。

川崎ホームでの戦績

過去10戦で川崎の9勝、福岡の1勝。

Head-to-head

- 直近8回の福岡戦で川崎は無敗。うち7試合で勝利を挙げている。

- 公式戦直近7試合では両軍ともに無失点がないカード。

- 等々力での試合では川崎が6連勝中、いずれの試合も複数得点でうち5試合は3得点を挙げている。

- リーグにおける福岡のアウェイ川崎戦最後の勝利は2000年の3月。以降13試合ではいずれも負けている。

スカッド情報

- 大島僚太、車屋紳太郎はヒラメ筋の肉離れによる長期離脱中。

- イ・クンヒョンは長期離脱中。

- 志知孝明は肩の負傷でベンチ外が続いている。

- 小田逸希、池田樹雷人は長期離脱中。

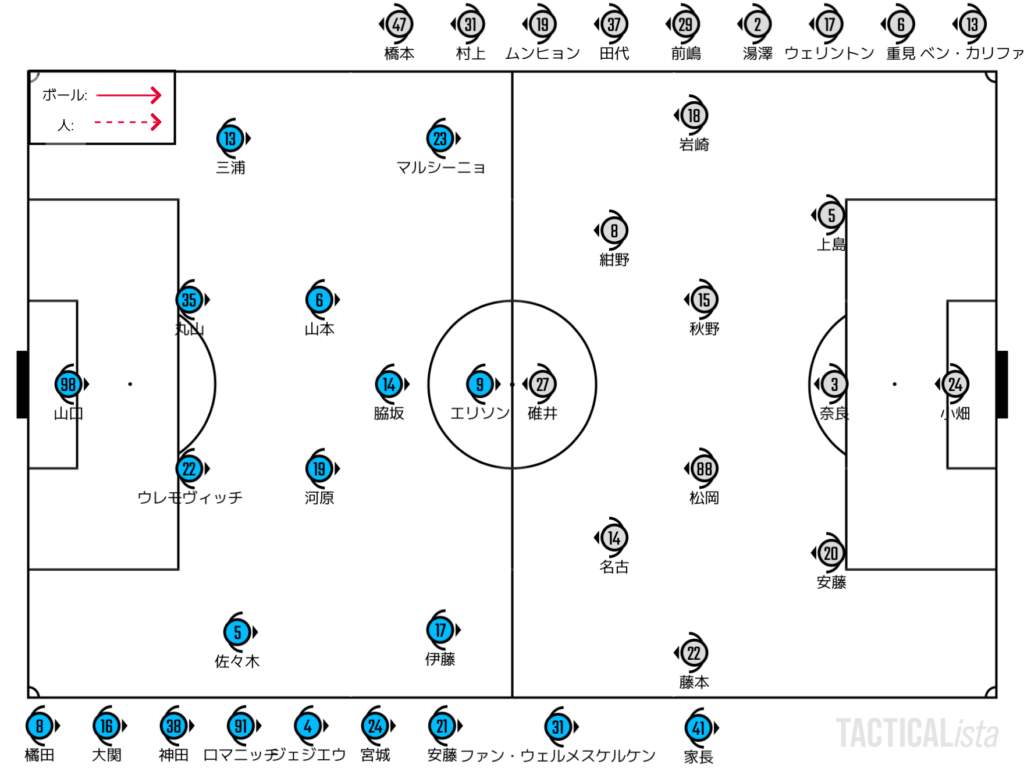

予想スタメン

Match facts

- 直近6試合のリーグ戦は勝ちと負けが交互。連勝も連敗もない。

- ホームゲームはリーグ戦2連勝中。勝利すれば長谷部監督就任後初めてのホームのリーグ戦3連勝となる。

- リーグにおけるリードを経験した試合はここまで18試合でリーグハイ。

- しかしながら、リードから落とした勝ち点は19で新潟(21)に次いで多い。

- エリソンがここまで得点を挙げた8試合の公式戦で川崎は負けなし。

- アウェイ福岡でも今季ゴールを決めている。

- 高井幸大がベンチから外れたリーグ戦での最後の勝利は2024年8月の神戸戦。

- 以降5試合で勝利がない(D4,L1)。

- 公式戦直近4試合でドロー。

- うち3試合はスコアレス。

- リーグ戦は直近6試合で負けがない。そのうち、4試合はクリーンシート。

- 関東でのリーグ戦のアウェイゲームはここまで3試合。いずれも得点がない。

- 今季アウェイで勝利した4つのリーグ戦は全てスコアが1-0。

- ホームまで含めても失点した上で勝利したのは18位の横浜FMと20位の新潟の2チーム相手だけ。

- GKのセーブ率は75.9%。リーグハイ。

- オフサイドが46回でリーグ3位タイ。これ以上多いのは湘南(58)と神戸(62)だけ。

予習

第22節 神戸戦

第24節 京都戦

第23節 浦和戦

展望

ロングボール以外の要注意ポイントは?

例年に比べやたらと長い移籍ウィンドウに加え、夏特有のインターバルで間隔の空いている試合日程により、この時期のスカッドは試合ごとに猫の目のように変わっている。川崎には2人の外国籍選手がやってきて、対戦相手の福岡は金森の海外挑戦が発表されるなど、単純にどの選手が出るのかが読みにくい時期でもある。

加えて、福岡にはこの対戦前に中2日で天皇杯もあったのも読みにくい要素の一つ。雷による中断に加えて、延長戦までたっぷりと戦い、23時近くまで鹿島に幽閉されてしまうなど単に試合があった以上のダメージがあるようにも思える。この点も川崎戦への影響が避けられない要素なのは間違いない。

福岡のフォーメーションは3-4-3が基本線。予習した試合では全てこの陣形を採用しており、おそらく川崎戦でもこの形が想定されている。

基本的には長いボールを使うのは躊躇わないチームと言っていいだろう。ウェリントン、もしくは碓井などCFに置かれた選手をターゲットに長いボールを使っていく。どちらの選手もサイド(特に左が多い)に流れるなど横へのアクションを使いながらボールを引き出す。

それに加えて、前線のアクションに幅を出しているのはWBの動き。大外からのタッチダウンパスで一気にラインブレイクを狙える岩崎と、駆け引きから抜け出せる藤本など従来よりもアタッカー気質の選手をここに置くことで、ロングボールのターゲットを増やしていく。

長いボールだけでなくビルドアップも行っているのが福岡の特徴。特にビハインドになった時は敵陣に人数をかけたい意識が強く、ショートパスでボールを支配しようとする姿勢も珍しくはない。

後方の枚数は3枚が基本。ストレートに3CBがフラットに並ぶこともあれば、GKを絡めて1人のCB(安藤であることが多い)をビルドアップから免除し、サイド攻撃に加わらせることも多い。こうしたCBを高い位置に上げる人数調整は主にビハインドの展開におけるパターンだ。

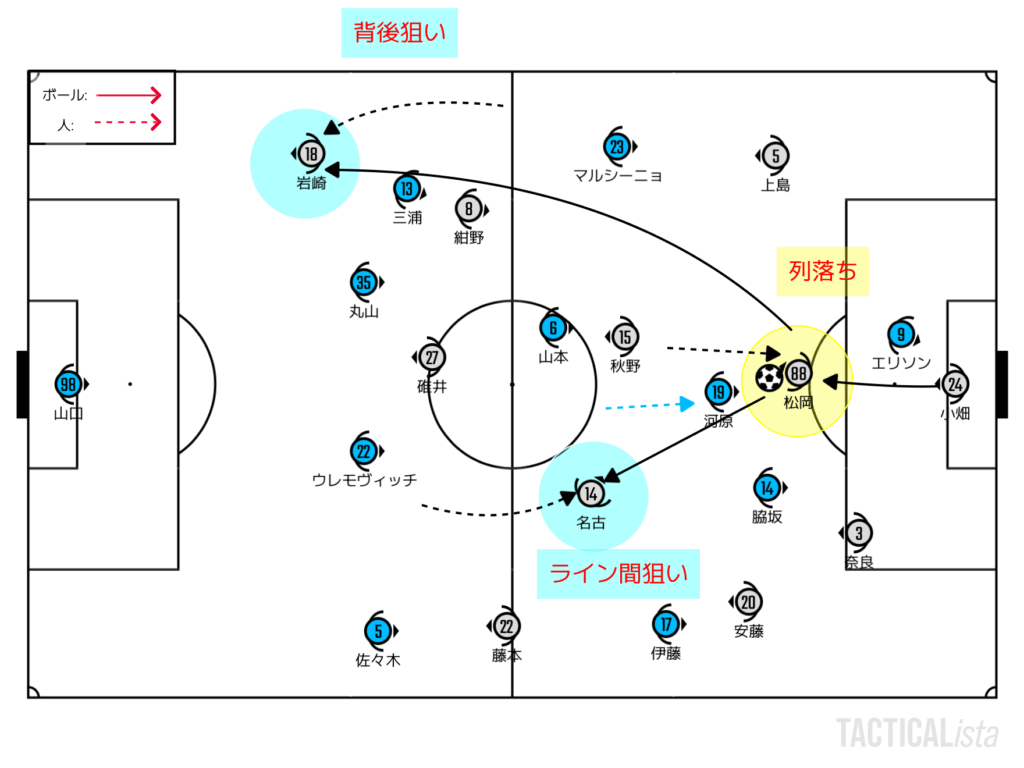

ちなみにCHが最終ラインに落ちて3枚になるケースもある。松岡が最終ラインにサリーした場合、先にあげた岩崎へのタッチダウンパスを一気に狙う合図。このパターンは相手のプレスを誘引して、擬似カウンターのようなシチュエーションを作りたいという発想に思える。守備側はきっちりと着いていくか、もしくは大外からの一気の押し下げに備えた対応をする必要がある。ただし、闇雲についていくとライン間に降りる名古が浮く可能性もあるのが難しいところ。

ショートパス主体の場合、福岡はサイドに枚数をかけて抜け出す選手を作ることもある。安藤を攻め上がらせる左サイドは特にその傾向が強く、ここからフリーの選手を作ってクロスを上げていくケースが多い。警戒すべきなのはターゲットのCFに加えて、ここでも大外からのオフザボールで抜け出しを警戒する岩崎だ。特に彼が右のWBに入るパターンではこうした形でフィニッシュに絡むことが多い。

逆サイドの主役は紺野。この場合はファーサイド側に安藤が飛び込みに来るケースが多い。ちなみにファーの安藤はセットプレーでも福岡が狙うパターン。GKの飛び出しを防ぎつつ、スクリーンで安藤をうかして、そこから折り返しもしくはシュートを狙う形を見かける。クロスはセットプレー、オープンプレーいずれにしても大外からの視野リセットで相手のボックス内に混乱をもたらす狙いが見て取れる。

守備においては前から追いかけにいく姿勢は見せてはいるが、オールコートマンツーで追い回すような形はしない。前線がパスコースを誘導し、誘導した先にCHやCBが捕まえるような形でボールを高い位置で奪いにいく。

厄介なのはCBだろう。上島、奈良、安藤、田代といった面々はいずれも前に強さを見せることができている。先に挙げたようにマンツーマンではない分、後方に枚数が余っているケースが基本なので、前に潰しにいくことには躊躇がなくなる。特に対空時間が長い縦パスに対してはほぼ五分で大体の相手と競り合うことができる。

ボックス内での堅さも相変わらずであり、ローブロックでの守備はよく鍛えられているという印象だ。直近3試合のリーグ戦の中では原大智を右サイドに出張させてポケットの背後を取らせた京都が唯一福岡相手にオープンプレーから得点を挙げている。こうした意外性で混乱をもたらせることができるかが崩す上での重要なポイント。

金監督のチームらしく、ショートパス主体での手札は増えてきてはいるが、基本的にはきっちりと守って逃げ切る形が得意なチームと思って問題はない。先制されてしまえば、展開は難しくなること請け合いだろう。

4-4-2ブロックの精度を取り戻す

先に福岡と対戦する上での勝ち筋を考えていきたいと思う。攻略の仕方として一番見えそうなのは前線からの誘導を外し、相手のバックラインに狙いを絞らせないこと。プレスを引き出しながら、相手を前がかりにして、その逆を取ることができれば、福岡のCBには背走しながらの対応を強いることができる。

まず、前提としてはビハインドシチュエーションに陥らないことが重要になる。前線がプレスに来ずにコンパクトな陣形を維持してOKであれば、福岡の守備を崩すのはなかなか難しくなる。福岡の守備の弱みはCHに行動範囲の広さがないところ。なので、陣形を縦に間延びさせてCHのカバー範囲をまずは広げたい。

加えて、降りる選手に対して誰がついていくのかの整理が怪しい場面も散見される。注意したいのは、縦につけるパスのタイミングとスピード。降りる選手が自分で前を向くことができれば、福岡の前がかりな状態は一気にカウンターに備えられていない守備におけるピンチな状況を迎えることとなる。

その一方で相手に捕まりそうな間合いでパスをつけてしまえば福岡のカウンターが一気に飛んでくることとなる。1列目をいい形で越えられれば、こうしたケースは防げる。福岡の前からのプレスのスタイルでいえば必ず誰かしらが余っているはずなので、どれだけ粘り強く自陣でのパス回しから縦パスを入れる際の景色をよくできるかがポイントになる。

逆に対空時間の長いロングボールに頼る割合が増え過ぎてしまうと展開は苦しくなるだろう。夏の市場で入れ替わったバックラインでどこまで逃げずに粘れるかは難しいところではあるが、この試合の流れを決める大きな要素の1つだ。

よりトランジッション色が強ければ大外からのカウンターは狙い目。福岡は枚数をかける攻撃においてはWBが必ず高い位置をとるので、その背後を取る形でスピードアップできれば一気に押し下げることができる。中盤のトランジッション合戦を制して、カウンターで縦の奥行きを作ることができれば、攻略の道筋はだいぶ開けることとなる。

守備においてはまずは空中戦に負けないこと。前進の起点となるCFへのロングボールとボックス内のファー狙いのクロスの2点が主な注意ポイント。前者はウェリントンと碓井、後者は岩崎と安藤が警戒すべき点。加えてサリーした松岡のケアの役割分担も必要。

4-4-2でコンパクトに守るという点ではG大阪戦は相当出来が悪かった川崎。FW、MF、DFとそれぞれのラインでやりたいことがバラバラで、そのギャップを埋められなかった。先制点こそ手にはしたが、あの内容で勝ち切ろうとするのは難しい。

ギャップができた要因の1つは高井の退団だろう。高さだけでなく広い範囲をカバーすることができる高井の不在の影響は大きく、バックラインは持ち場を動かすことに消極的。前からのプレスについていくことができなかった。

新加入のウレモヴィッチにはその点で期待がかかる。最終ラインの能力を再定義する形にして、もう一回4-4-2でできることのギャップを埋めることにトライしたい。

ロマニッチにもポジションは違うが求められることは同じ。おそらくは細かいことは得意ではないが、雑に放り込んでもなんとかしてくれるタイプのように見える。前線の収めどころとして期待がかかる。

「CBはチームのスケールを決めるポジション」というのは高井の退団に伴ってどこかで書いたコメントだけども、CFもCBに準ずるスケールを決めるポジションだと言えるだろう。2つのポジションにやってきた外国籍選手たちと共にチームのスケールを再設定し、残りのシーズンを走り切る足掛かりにしたい。

【参考】

transfermarkt(https://www.transfermarkt.co.uk/)

soccer D.B.(https://soccer-db.net/)

Football LAB(http://www.football-lab.jp/)

Jリーグ データサイト(https://data.j-league.or.jp/SFTP01/)

FBref.com(https://fbref.com/en/)

日刊スポーツ(https://www.nikkansports.com/soccer/)