Fixture

UEFAチャンピオンズリーグ

Quarter-final 1st leg

2025.4.8

アーセナル

×

レアル・マドリー

@エミレーツ・スタジアム

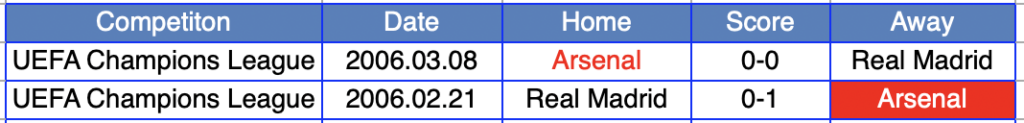

戦績

過去の対戦成績

過去の対戦でアーセナルの1勝、引き分けが1つ。

Match facts from BBC sport

- このカードは通算3回目の対戦。05-06のR-16で対戦経験があり、アーセナルがアウェイで勝利を挙げて、ホームで引き分けすることで勝ち抜けした。

- 17-18の開幕以降、マドリーは英国勢とのノックアウトラウンドでの対戦が22回に及んでいる(W11,D5,L6)。これはあるチームが特定の国との対戦頻度として最多。次点がスペイン勢とのシティとリバプールの12回。

- マドリーは111の対戦相手を欧州で倒してきており、そのうち7つはイングランド勢。しかし、アーセナルはここに含まれておらず、マドリーとの最初3回の対戦で敗戦を回避すればリバプールの記録に並ぶ。

- マドリーは直近8試合のCLのノックアウトラウンドの1st legで敗戦していない(W5,D3)。これは2016-19に記録したクラブ最長記録に並ぶ。

- アーセナルは今季のCLで568分間リードする時間を経験しており全チームの中で最多。ビハインドは65分間でインテル(5)に次いで少ない。

- アーセナルは1試合ごとの被xGが0.88で大会最小。失点数も1試合あたり0.6で0.2のインテルに次いで少ない。アーセナルがCLで準優勝したシーズンは1試合平均失点が0.31だった。

- キリアン・エンバペは英国勢とのCLでの16試合で10得点。4得点は今季のシティとのプレーオフで決めている。1シーズンにおける英国勢に対する最多得点記録は21-22のカリム・ベンゼマで5試合で7得点。

- CLのQFにおける18歳以下でスターターとなった英国人選手はジュード・ベリンガムただ一人。マイルズ・ルイス=スケリーとイーサン・ヌワネリが出場すればこの記録を達成することとなる。

- ルカ・モドリッチは90分平均で17.5本のラインブレイキングパスを出しており、500分以上出場している選手の中で最多。アトレティコとのR-16では66分の出場にも関わらず12本を通し、128分の出場で13本を通したフェデ・バルベルデに次いで最も多かった。

- ダビド・ラヤ(+3.7,5位)とティボ・クルトワ(+4.0,3位)の2人は今季のCLで最も多くのゴールを防いだトップ5にランクインしているGK(被xG-ゴール数)。

予習

Round-16 1st leg アトレティコ戦

Round-16 2nd leg アトレティコ戦

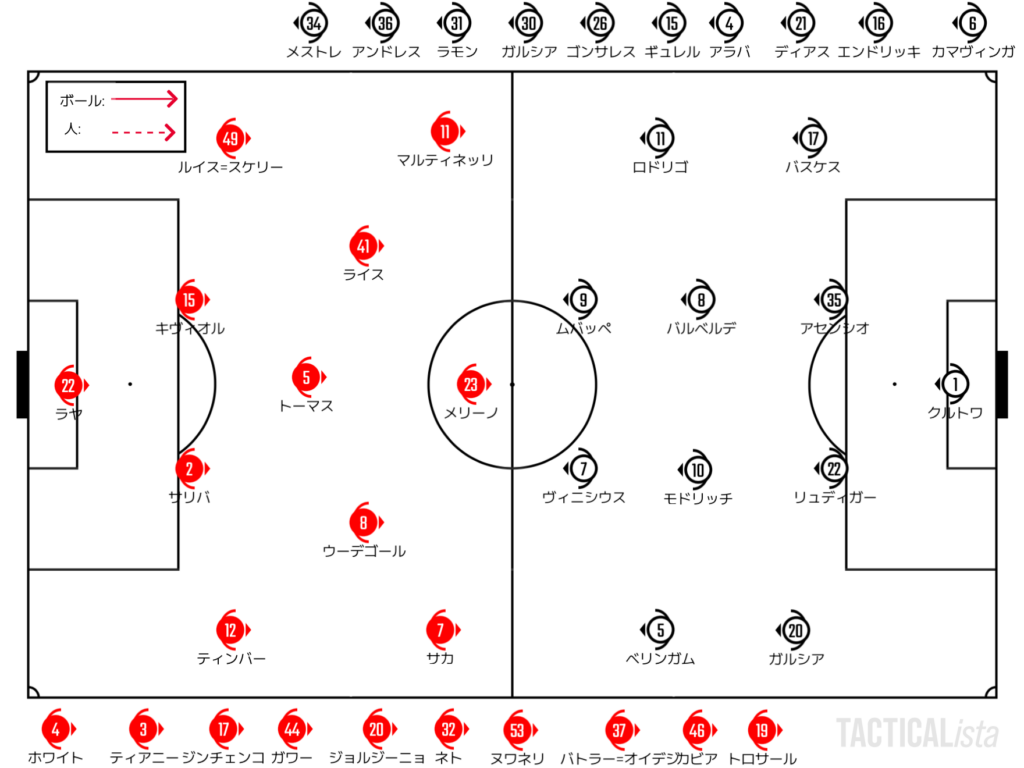

予想スタメン

展望

「戦術がない」の正体

CLという大会は個人的には一番痺れるコンペティション。自分たちよりも強い相手に会いにいく!という点でヒリヒリするからである。そんな大会におけるラスボスと言える存在が今回対戦するレアル・マドリー。一番強いやつに会いにいくチャレンジにアーセナルは挑むことになる。

マドリーは保持時と非保持時においてフォーメーションが異なる。主に異なるのはヴィニシウスとベリンガムの立ち位置だ。非保持時においてはヴィニシウスはエンバペと並び2トップの一角を務めることが多い。ベリンガムは左のSHとなる。保持時においてはヴィニシウスは左のWGとなり、ベリンガムと内外の位置関係は入れ替わる。

基本的にはヴィニシウスの守備の負荷を軽減しつつ、前に残すことでカウンターを狙うというのがこの可変の目的だろう。ただし、自分は昔のCLでサイドでガンガン下がって守備をするヴィニシウスを見たことがある。おそらくは一戦必勝モードのヴィニシウスは自陣まで戻って守備をするのだと思う。ちなみに直近のバレンシア戦では非保持時においてもヴィニシウスが外、ベリンガムが内という関係性は崩していない。これがアーセナル戦の予行演習なのかは不明である。

あくまで基本的な話をするのであれば、マドリーは非保持においての強度で勝負するチームではない。4-4-2のミドルブロックを組みつつ、相手の最終ラインにはボールを持たせてOKというスタンスだ。陣形自体は極端に間延びしているということはないが、エンバペとヴィニシウスが2トップが基本なので、ライン間の相手を圧縮して潰すという意識は強くはない。その気になれば保持側はライン間でボールを受けた選手が自分で前を向くことも可能だろう。

スコアが動くことでもこうした守備の姿勢は大きくは変わらない。サイドの守備者が最終ラインに入るような後方の厚みを増すことでのゲームクローズなどはあまり見られない。どんな状況でも変わらない振る舞いをしている。

では、そこまでマドリーの守備は怖くないのかと言われるとそれはまた別の話だ。彼らは保持側がミスをした際に自陣の深い位置からひっくり返すことに関しては信じられない破壊力を持っている。相手のハイラインを壊すことにおいてヴィニシウス、エンバペ、ベリンガム、ロドリゴを中心としたカウンターは世界一と言えるレベル。保持側は相手に引っ掛けてしまったら、このカウンターが飛んでくることを覚悟しながら試合を進める必要がある。

単純なスピードもそうだが、どの選手もフリーで前を向いた時にとる選択肢が豊富。ドリブルでの突破、長いレンジの正確なシュート、ラストパスなどどの選択肢を取っても相手に決定的なダメージを与えることができるのが彼らの攻撃陣の特徴だ。前を向くことさえできればどうにでもなる。

「マドリーは戦術がない!」という言葉はちらほら見かける話である。確かに大枠な構造として何かの解決策は持っているチームではないと思う。例えば、「4-3-3を基本線としている中でSBが内側に入ることで3-2-5に変形し、相手の守備の基準点を乱す」といったことはしない。

けども、2人とか3人といったミクロな構造においての相手を置き去りにする駆け引きは非常にうまい。とりわけ、オフザボールでの抜け出しにおいては長けている。本来であれば「ついていくだけでは?」と思ってしまうようなシーンにおいても相手の守備者がついていけなくなっている場面が多いのがマドリーの攻撃の特徴。物理的にスピードで振り切っていることもあるけども、相手の逆を取ることで置き去りにするケースが多い。

一般的にそういったケースは守備側が他のことを気にすることでおいていかれるケースが多い。例えば、降りていくSHについていくことで、SBのオーバーラップを捕まえられないとか。

けども、マドリーは別にこうした位置関係の入れ替えで揺さぶらなくても相手をオフザボールで置き去りにできる。CLのRound 16のアトレティコとの1st legにおけるロドリゴはまさにこの役割で違いをもたらした。対面のガランに対して、どこで受けるのかという駆け引きを駆使しつつタイマンの裏抜けから相手の重心の逆を取りながら前に入り込み、フリーの状態から決定機を作っていくことができる。個人的にはマドリーの中でスピードに頼らない裏抜けがうまいのはメンディ(怪我でいないけども)とロドリゴの2人である。

ベリンガムなどは背負った状態でボールを受けてからの細かい動きで相手との間合いを作り出し前を向くまでの流れに長けている。「マドリーに戦術がない」の正体はおそらく構造的な解決策を優先せず、局面における個人の駆け引きに特化したミクロな構造の崩しが多いということなのではないかなと思う。簡単にいってしまえば構造的な再現性で勝負をしないので、こうしたレビューなどの記事で「映えない」チームということなのだと思う。

4つの強みがどこまで通用するのか?

アーセナルにとっては今季ここまでで一番重要な180分を迎えるということは間違いないだろう。20年ぶりとなる白い巨人への挑戦は24-25シーズンの成否を分けるチャレンジになる。

組み合わせが決まった時に真っ先に思ったのはアーセナルのストロングポイントとマドリーのストロングポイントが一致しそうであるということ。ハイラインで相手のカウンターを止めるということに関してはアーセナルのCB陣は世界一といってもいい。ヴィニシウスに関してもティンバーが対面であれば面白い勝負が見られるのではないか?という期待感を持つこともできる。

もちろん、これは組み合わせが決まった時の話であり、マドリー戦を目前に控える今となっては事情が違う。ガブリエウがピッチに立てる状態になくキヴィオルに入れ替わったバックラインで「マドリーの強みと渡り合える」という前提がどこまで成立するかが大きなポイントになるだろう。

ガブリエウがいないことによる大きな影響は守備だけではない。セットプレーにおける攻撃にも暗い影を落とす。特にマドリー相手に得点を取るということを考えるとセットプレーは非常に重要。マドリーのセットプレーの守備はGKの前に4人くらいの選手が並び、ゾーンで相手を捕まえるような形になっているのだけども、走り込んでくる相手に対して、その場での垂直跳びになるケースが多く、相手に競り負けたり捕まえられなかったりすることが多い。

もちろん、走り込んでくる相手に対してはマーカーがいるのだけども、どちらかといえば体のぶつけ合いが得意な選手はこのマーカー役ではなく、GKの前で並ぶ4人に組み込まれることが多いため、置き去りにされがち。直近のバレンシア戦もそうだったが、後方から走り込んでGKの前に並ぶ4人のところに入り込まれての失点は直近のマドリーでよく見る形である。

アーセナルファンならばわかることだと思うが、この形での得点はガブリエウの得意パターン。後方から走り込んで合わせるガブリエウ役を他の選手で成り立たせることができるのか?ということはこの180分の大きな命題になると思う。

オープンプレーでアーセナルの得意な攻め筋の1つはハイプレスからのカウンターだろう。ただし、マドリーはプレス回避にも非常に長けている。CHの2人が距離を取ることで相手の中盤が構造を維持したまま捕まえるのが難しい状態になっている。例えば、1人がライン間、1人が2トップの脇みたいな。こうなると守備側がプレスに行くこと自体がリスクになる。

動き回るCH自体もスキルが非常に高く、無理なく相手との間合いを図りながらボールをつなぐことができる。ハイプレスを効かせられる可能性はあると思うが、それが持続する可能性は低い。どれだけ長い時間相手を捕まえる機能を持たせられるか、そして相手のビルドアップを咎めた少ない数のチャンスを仕留められるかは大事なポイントになるだろう。

もう1つポイントにしたいのはサイド攻撃。右のサカ、左のマルティネッリを軸としたサイドからの攻撃もアーセナルの強みの1つだ。欧州ではダブルチームにつかれることも少ない彼らだが、おそらくマドリーも同様にダブルチームにしてまで相手を捕まえるアクションはしてこないはず。そうした中でどこまで持ち味を発揮できるかどうか。絶好調のマルティネッリのバスケスとの対峙も楽しみだが、フラン・ガルシアが出てくるであろう相手の左SBに対して、復帰明けでまだ凄みが見せられていないサカがどこまで戦えるかがポイントになる。

ハイライン対応、ハイプレスからのショートカウンター、セットプレー、そしてサイド攻撃。エミレーツでのポイントはアーセナルの4つの強みがどこまで機能するか。自分たちより強いやつに会いに行く!という点でラスボスとなるマドリーに今いるメンバーでの集大成を見せるチャレンジは間も無く幕を開けることとなる。