Fixture

UEFAチャンピオンズリーグ

Semi-final 1st leg

2025.4.29

アーセナル

×

パリ・サンジェルマン

@アーセナル・スタジアム

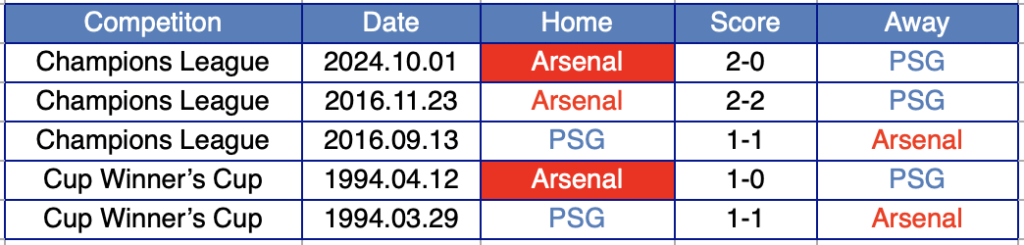

戦績

過去の対戦成績

過去の対戦でアーセナルの2勝、引き分けが3つ。

Match facts from BBC sport

- アーセナルとパリは6回目の対戦。アーセナルは過去5回の対戦で無敗(W2,D3)。アーセナルはパリにとって勝利のない対戦相手として最も多くの対戦を重ねている相手。

- アーセナルは10月に今季のCLのグループステージですでにパリにエミレーツで2-0で勝利。過去に同一シーズンにパリに2回勝利している英国勢は20-21シーズンの準決勝で対戦したシティのみ(アウェイで2-1、ホームで2-0)。

- パリは直近6回の英国勢とのアウェイゲームで5敗(W1)。シティ、アーセナル、ニューカッスル、アストンビラと異なる4つのチームに敗戦を喫している。

- CLの準決勝でスペイン人指揮官同士の一戦となるのはこれが3回目。01-02シーズンのエル・クラシコはバルセロナがカルレス・レシャック、レアル・マドリーがビセンテ・デル・ボスケ。14-15シーズンではバイエルンのジョゼップ・グアルディオラとバルセロナのルイス・エンリケが対戦した。

- アーセナルは直近8試合のCLで無敗。これは同一シーズンにおけるクラブの無敗のランとして二番目に長い記録。最も長いのは05-06シーズンの12試合無敗で唯一ファイナルまで進出した年。

- アーセナルは今季のCLにおけるリードしている時間の割合が53%ですべてのチームの中で最も高い。ビハインドの時間の6%はインテル(1%)に次いで多い数字で、ノックアウトラウンドにおいては1回もビハインドに陥っていない。

- パリのプレスのうち87%はハイプレスに分類できる強度となっており、どのチームよりも高い数字。ジョアン・ネベスはこの大会において715回ハイプレスを行っており、大会で最多。

- ブカヨ・サカはアーセナルにおける16試合のCL出場で9ゴール。この記録はすでに英国人のはじめ2シーズンにおけるCLの最多得点記録であり、WGとしてのはじめの2シーズンとしては2017~19年で16得点を記録したサディオ・マネ以降で最多。

- オスマン・デンベレは今季のCLで10得点に関与(7G,3A)。あと1つの得点関与で20-21にキリアン・エンバペが記録したPSGの選手としての1シーズンの最多得点関与に並ぶ。

- パリは今季のCLにおいて90分平均換算で2回以上ドリブルを成功させた選手が4人いる(ドゥエ:3.1、クワラツヘリア:2.7、バルコラ:2.6、デンベレ:2.2)。これは大会最多。パリが今季成功させたドリブルは190にのぼり、これは238を記録した14-15のバルセロナ(このチームもエンリケが指揮している)以来、最も多い数字。

予習

QF 1st leg アストンビラ戦

QF 2nd leg アストンビラ戦

第31節 ニース戦

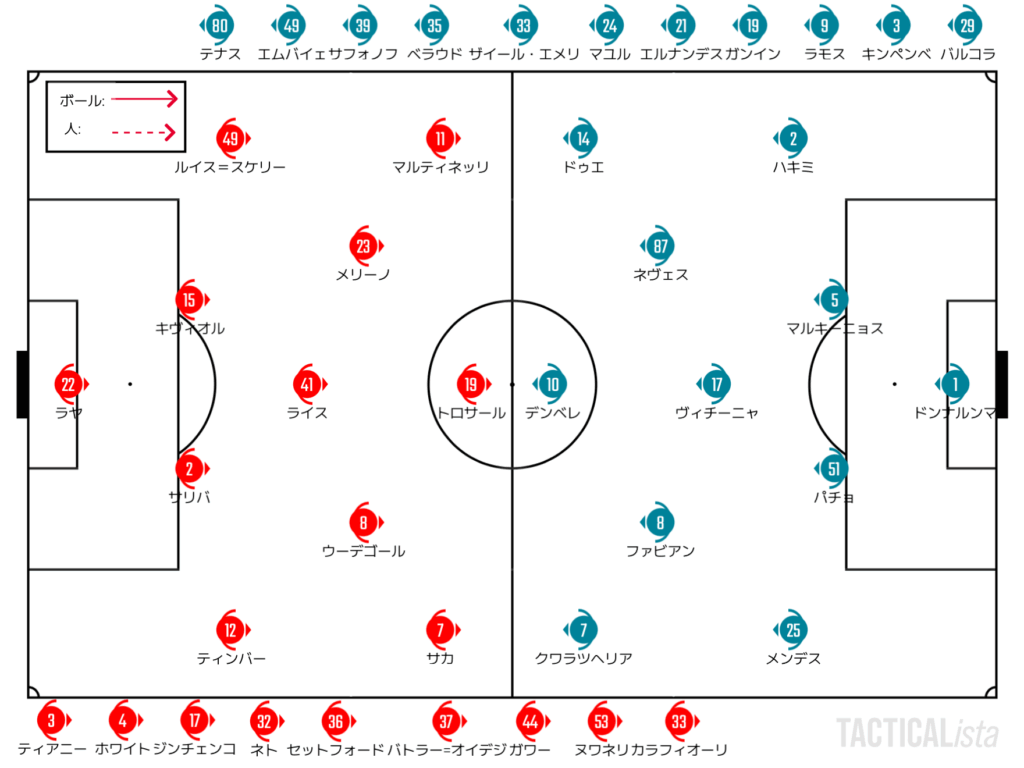

予想スタメン

展望

スターシステム排除と前線のテコ入れで破壊力を備える万能型に

サンチャゴ・ベルナベウで白い巨人に引導を渡し、ミュンヘンの舞台まではあと1つ。16年ぶりに辿り着いた準決勝の舞台で相見えるのはアーセナルがCLの舞台から遠ざかっている間に、すっかりCLの上位進出常連組となったパリ・サンジェルマンだ。

先にパリの印象を述べておくと、今季ここまで当たったどのチームよりもアーセナルに近いチームなのかもしれないという感想だ。以前まで備えていたポゼッションスキルに、前線の守備免除型のスーパースターがいなくなったことから守備面でのソリッドさを兼ね備えた強固なチームになっている。

ボール保持の基本的な仕組みは3-2-5変形。CB2枚以外の3枚目に誰が入るかはSBのキャラクター次第。最も多い組み合わせであるハキミ、メンデスといったSB型の選手が入る際には彼らが大外を担当することが多いので、アンカー役のヴィチーニャが担当することが多い。逆に片側のSBをネヴェスやザイール=エメリといったMF色の強い選手でカバーする場合は彼らが絞って3-2の「2]を担当し、それ以外のバックラインが「3」を作ることになる。

あまりケースは多くはないがパチョ、ベラウドといったCB型の選手がやる時は彼らが3枚目となる。基本的に3枚目をフィールドで作りたがるのはGKのドンナルンマをハイプレスにくる相手に対するポゼッションに組み込むのは怖いというところからだろう。

最も多いパターン(そして、アーセナル戦で採用されると思われる形)であるSBをメンデス、ハキミで組む場合、ビルドアップの流動性は非常に高まる。彼らは大外を中心に高い位置をとるスキルがある一方で低い位置を取ったり、あるいはインサイドに絞ることでMF仕事をしたりなど非常にできることの幅が広い。

同じことはIHで起用されるファビアン、ネベスにも言えて、彼らが列を落としたり、あるいはサイドに流れたりなど陣形は不定形。基本的には3-2-5から旋回しながらポジションを崩す仕組みを使うことが多い。こうしたバックラインの組み合わせの多様性と不定形のポジションニングをベースとした高いプレス回避能力はアーセナルに似通っている部分となる。

SB、IHの特色と言えるのは前線への飛び出し能力の高さ。IHがストライカーの代わりに前線に飛び出す形が得意なのはいかにもある話ではあるが、SBの前線への飛び出しからのフィニッシュ関与の頻度の高さは頭抜けている。流れの中でも前線に抜け出した2枚がLSBのメンデスとRSBのハキミでした!というのはよくある話。パリを相手に回す場合、あらゆる場所から飛び出してくる選手たちに対応する必要がある。

これに加えて前線は強力なドリブラーが豊富に揃っている。ドゥエ、バルコラに加えてクワラツヘリアが新加入したワイドアタッカーは停滞したブロックの攻略における大外の大きな武器。もちろん、大外にSBが駆け上がるスペースを作る場合もあるため、絞っての中央のコンビネーションもお手のもの。よくあるのは右の大外がハキミ、左の大外がWGという幅とりの分担だろう。

CFのデンベレは降りるアクションだけでなく、前線への飛び出しもスキルが高い。冬に新加入したクワラツヘリアと規律違反でスカッドを外れていたデンベレの2枚は10月にアーセナルと対戦した時にはなかった手札。前にタメがきく存在がいれば、SBやIHの飛び出しの威力が増すことを考えれば、リーグフェーズでの勝利は忘れるべきとするのは想像に難くない。ドリブラー揃いの前線がカウンターにおける殺傷力が高いことはいうまでもなく、一度流れを掴むと畳み掛けるようにスコアを重ねて一気に勝負を決めることができる破壊力を有している。

守備においてはスターシステム排除により、前線からソリッドなプレスを展開。この点では準々決勝で対戦した(そして、キリアン・エンバペの移籍先である)レアル・マドリーとは全く逆のベクトルに舵を切っており、11人で守備をするチームに舵を切っている。

ハイプレスで相手を殺し切るというほどの武器かは微妙なところだが、相手のバックパスに合わせてきっちりラインを上げることを怠らない前線の守備は非常にソリッド。この点はスターシステム時代の従来のイメージと一線を画すところだと思う。

パチョ、マルキーニョスのCBはハイラインに対応できるスピードも有しており、この点も前からのチェイシングというチームのカラーを出すための大きな手助けとなっている。もちろん、こうした面々を排除できたとしても、最後の砦として構えるドンナルンマを越えなければゴールを奪うことはできない。

総じて、非常にソリッドなチームであらゆる局面に対応できて、試合を決めることができるスターも前線にいる。CL準決勝という大きな舞台で対峙するには十分すぎる実力を有しているチームだと言えるだろう。

トーマス不在が手痛い理由

アーセナルが今までCLで当たってきたチームと比べると、パリは万能型寄りであり、多角形で能力値を表した時に明確にこの場所が凹んでいるという部分がない。あらゆる局面での力比べで相手に優位を取れるかの鍔迫り合いということになるだろう。

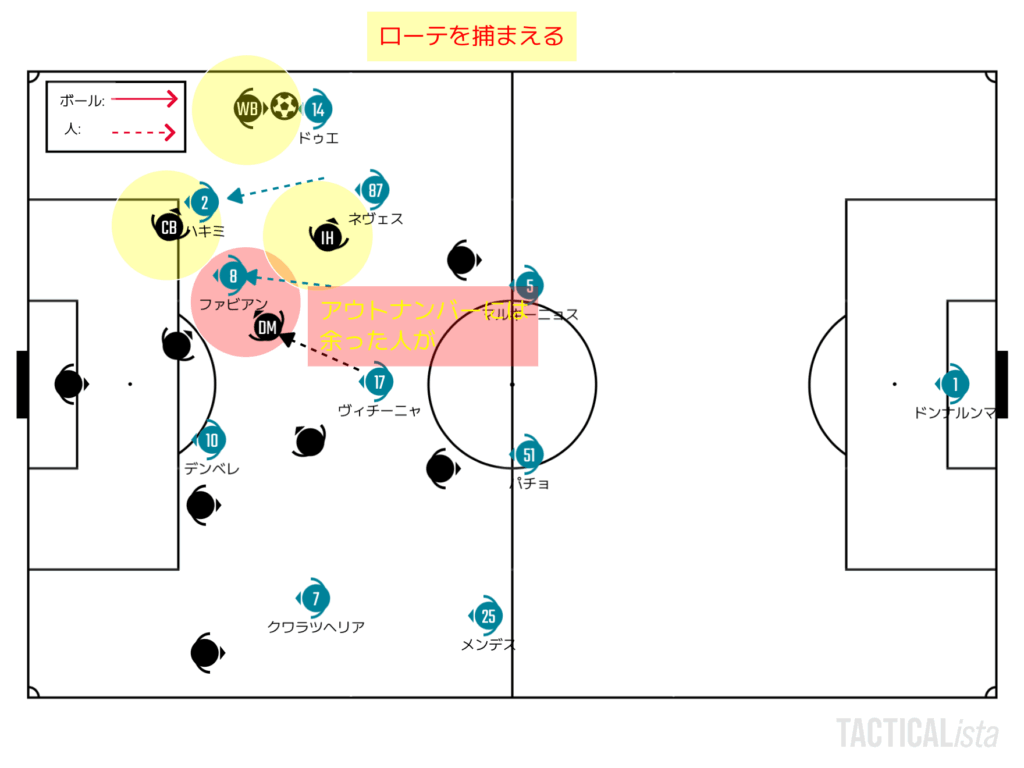

2月にCLのRound 16の組み合わせが決まってからの全ての国内リーグとCLの試合をチェックしてきた。その中でざっくりとパリのボール保持に対して効きそうな策を講じていたなと感じたパターンは2つ。

1つは比較的低いラインを構築し、パリのCBにはボールを持たせることで自軍のボール保持を放棄する形。後方に人を余らせながら、パリの得意なサイドのローテに対して人を捕まえる形で対応しつつ、あぶれたところを後方に余った人でカバーするイメージだ。

とにかく後方に人が必要であるので、この形は5-3-2で組むことが多い。中央は非常にコンパクトを維持しなければMFから簡単に横断されるリスクはあるが、逆にライン間を塞いでしまうと、たまに軽率な横パスを相手にカットされるケースがあるので、パリの出来次第では低い位置をとる割には意外とカウンターに打って出ることができるパターンもあるかもしれない。

ただ、基本的にはアーセナルはこのプランを組む可能性はないと思う。シンプルに5-3-2という形を採用しないだろうなということもあるし、まずはきっちりと後ろで構えるというプランは数的不利にでも陥らない限りは考えにくいからだ。

2つ目の形はあまり多くは見られなかったが、直近のニース戦で見られたハイプレス。敵陣のサイドの狭いスペースに追い込みながら相手の同サイドのパスコースを消しながら、逃げ道を全て封じる形。

この形が有効なのはパリのCFにターゲット型の選手がいないから。強いて言えばゴンサロ・ラモスなのだろうが、彼もまた無理を効かせて陣地回復をするような選手がいないため、苦し紛れのロングボールに追い込まれると意外と陣地回復が苦しい。GKのドンナルンマのプレス耐性の低さも一因とは言えるだろう。

ただし、この形が万人にとって有用であるならばパリの対策として「あまり多くは見られない」なんてことはありえない。多くの場合はマンツーで捕まえるハイプレスをパリに仕掛けると、レーン移動にはついていけなくなる。特に縦横無尽に動き回るIHを捕まえる難易度は高く、仮にここでプレスをひっくり返されてしまうと、ドリブラー揃いの前縁に大好物のスペースを同数より悪い局面で与えることになってしまう。

多くのチームにとってはこのデメリットがメリットを上回るので「あまり多くは見られない」のだろう。ただし、直近のパリの試合を見ると、やや中盤より前の動きはキレ落ちしているようにも見える。CL準決勝を前に一時的にコンディションを落としている可能性もあるかもしれないので、蓋を開けてみないとなんとも言えないが、ほぼ間違いなく高い位置から相手を捕まえにいくアーセナルからすれば、後方を悪い形で受けるようなひっくり返された形を防げるか?という点が勝負を分ける可能性は高い。

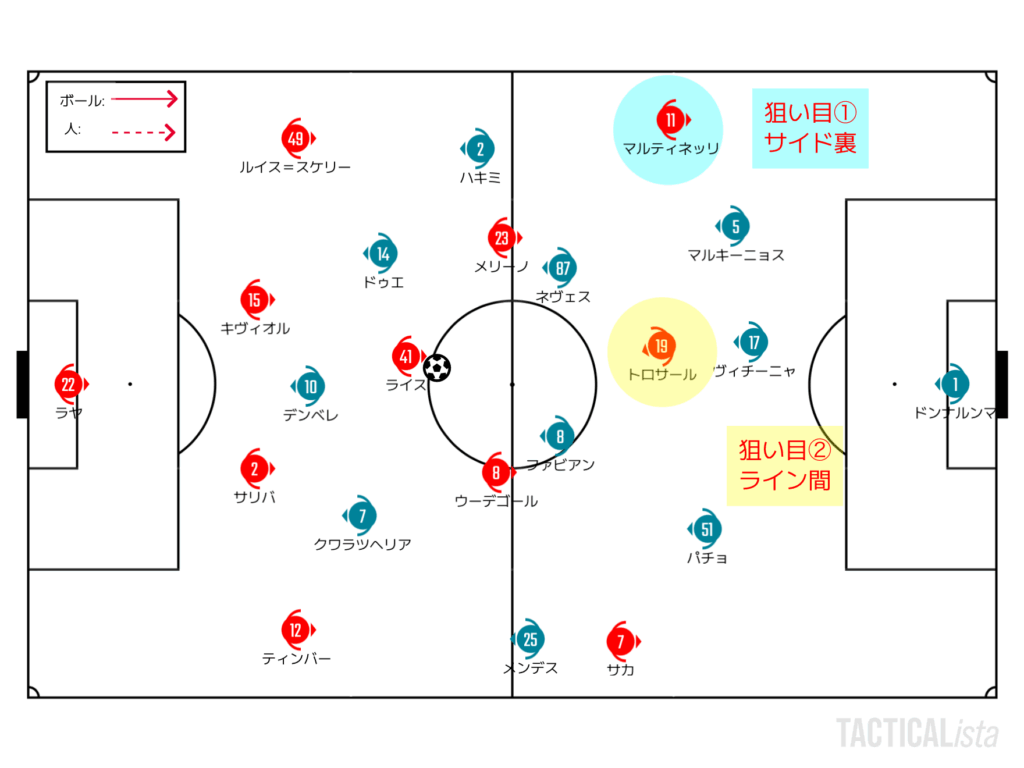

点を取るという観点で言えば、ボールを奪った直後のパスをきっちりさせるかどうかが重要。あるいは自陣でのビルドアップで相手のハイプレスを誘発する形でもいいと思うが、アンカーのヴィチーニャの周辺か、もしくはDF-MFのスペースに縦に足の長いパスをつけられるかどうかが攻撃成功の重要なポイントになる。

この形を手にパリ相手に得点を重ねていたのはアストンビラ。ボールを奪ったら、マッギン、ティーレマンス、ロジャーズがいるライン間にパスを届けてここから一気に加速して攻撃を仕掛けていく。

この時、ラッシュフォードが流れる左サイドも狙い目の1つ。高い位置をとることが多いハキミの背後に素早くボールを届けられれば、CBのカバー範囲は広がる。逆サイドのメンデスはボールを刈りにくる積極的なプレー選択が相手ボールに転じた時にひっくり返されるパターンが多く、この点は中盤でボールを回収する上で狙い目になるだろう。

敵陣攻略はもちろんのこと、ドンナルンマ相手にシュートコースを制限させない意味でも、サイドにCBを引っ張り出す形はパリ相手に得点を決めることができる重要なポイントとなる。

こうしてパリ相手の攻略法を考えていくと、出場停止となったトーマスの不在は非常に痛い。ハイプレスを成功させるには中盤の広い守備範囲が必要となるし、DF-MF間に楔を打ち込む形でのトランジッションパスの出し手は一番トーマスがイメージがつく。メンデスの項で挙げたセカンドボール回収も軽量級が揃うパリの中盤に対して、トーマスは特効薬となる可能性もあったはずだ。

ただ、例えばライン間への縦パスなどはルイス=スケリーでも代用は効くイメージはある。退団濃厚という状況を契約延長間近の報道が出るまでパフォーマンスで風向きを変えたトーマスの不在はもちろん痛いが、いない人の穴を埋めながらここまでやってきたのがアーセナル。完全無欠のパリに対して、トーマスという新しい穴を埋めながら鍔迫り合いを制することができるかが、今季最後のロンドンでのCLで勝利を収めるポイントになるはずだ。