プレビュー記事

レビュー

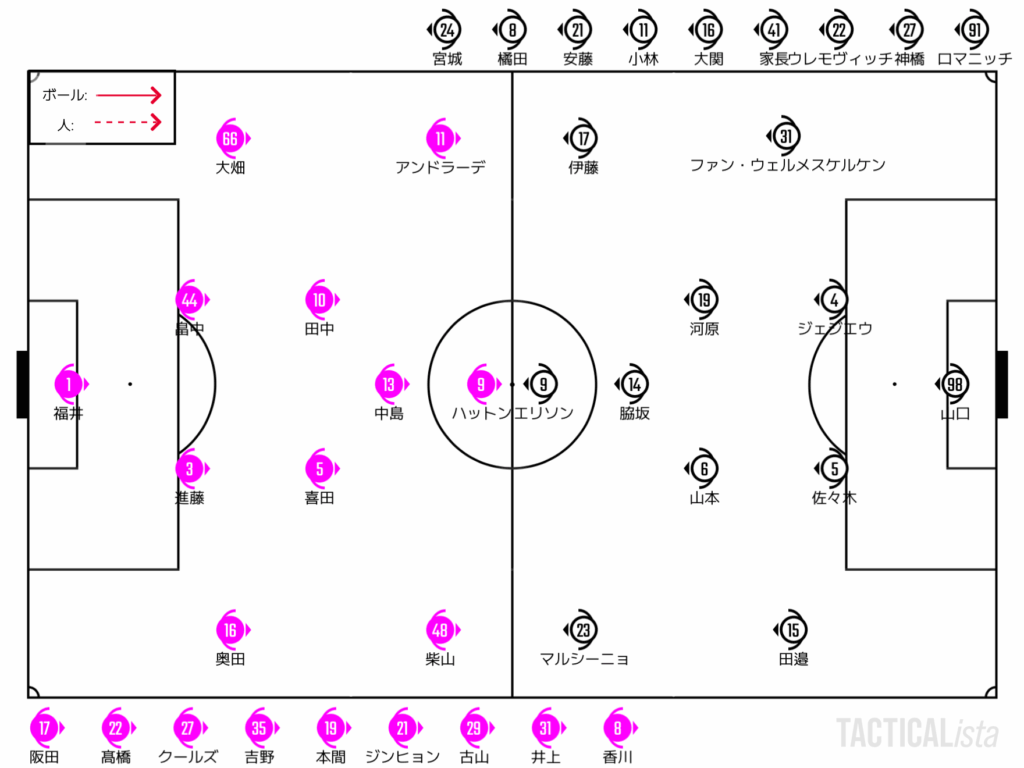

習性を利用したC大阪

ここ数年、圧倒的な勝率の悪さを誇る関西遠征。長きにわたる未勝利の記録を2025年に止めるラストチャンスがこの第35節。長居に乗り込んでのC大阪との一戦だ。

しかし、序盤はむしろ相性の悪さをまざまざを感じさせる立ち上がり。左サイドからのローテーションで侵入した大畑が早速大きなチャンスを迎える。対面の伊藤を置いていき、ボックス内に侵入することに成功した。

この立ち上がりのシーンにC大阪の狙いは詰まっていると言えるだろう。「ボックス内への後方の攻め上がりが成功すれば、川崎の2列目はプレスバックを怠るだろう」という確信めいたものがC大阪の攻撃陣にはあったように思う。立ち上がり数分で先述の大畑に加え、進藤や喜田が流れの中からボックス付近に入っていく。ひっくり返されればもちろんピンチになるが、攻め切ればチャンスになるというメリットと天秤にかけた結果、C大阪はやる価値があると判断したのだろう。

C大阪の先制点はまた別の切り口の川崎の守備の弱点をついたものだった。「脇坂をバックラインのプレスに釣り出しさえすれば、アンカーの管理が甘くなる」という習性をがっちり活用したC大阪はフリーの田中から逆サイドに大きな展開。1on1となったアンドラーデが距離を詰められないファン・ウェルメスケルケンとのデュエルを制し、クロスでフリーとなったハットンが仕留める。

ハットンは非常に余裕を持って、狙いを定めて至近距離から丁寧で威力のあるシュートを放つことができた。ボックスに待っていたジェジエウはニアに入ってくる中島が気になってしまったし、佐々木はファーサイドのハットンに対するチェックが間に合っていなかった。

ただ、CB陣に失点の要因を全て押し付けるのは酷だろう。CBの対応が整理できていなかった要素はあるかもしれないが、それでもボックス内は同数。アンカーを抑えられず、大きな展開を許し、その上で戻りきれずに失点を許したという構造はその手前の責任が明らかに多い。CFの2人のつながりとその後方の山本を含めた連携が全くできていない証拠だろう。

3分後に発生した2失点目はシュートだけ見れば田中の素晴らしい一撃を褒めるしかないかもしれないが、ボックス内に簡単にボールを差し込まれたのは左サイドの責任。マルシーニョと田邉はともに相棒にホルダーを渡した結果、自由になった柴山は簡単にボールをインサイドに差し込むことができた。河原がギリギリの処理になってしまうのも当然のことだろう。

もっとも、こうした川崎の怪しさは敗れた柏戦はもちろんのこと、勝利した清水戦でも全く同じ課題が見られたもの。1週間という短い修正期間ではなかなか直すのが難しい部分なのではないかと推察する。ここからはさらに2週間、3週間と試合間隔を空けながらのリーグ戦となるが、もしかすると来季のキャンプ以降に修正は持ち越される可能性もあるのかなとも思っている。

強引な打開で更なるピンチを招く

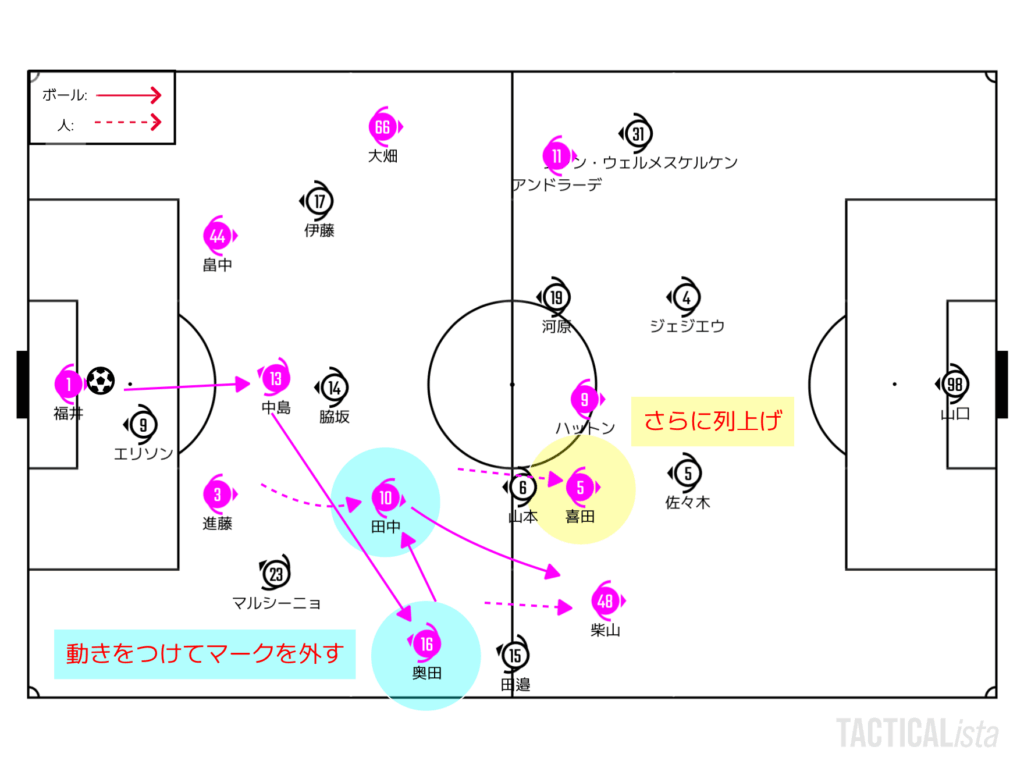

先制したC大阪はそれ以降もペースを握っていく。前からプレスをかけていきたい川崎に対してC大阪が狙いをつけたのはマルシーニョ周辺のスペース。低い位置でボールを触った奥田と田中が動きながら高い位置を取り直して逆を取る。

この動きにカバーが出てくれば次に変化をつけるのはCHの喜田。山本の背中を取るような列上げからチャンスを作っていく。この辺りも列を上げるアクションについてこれないという川崎の守備対応を狙ったものかなと思う。

ビルドアップフェーズであればマルシーニョ、アタッキングサードであれば伊藤は相当な頻度でこういう動き直しをサボる。よって攻め上がりはうまくいく。うまくいけば次に走るエネルギーが湧いてくる。こういう好循環からC大阪は勢いを増していく。列上げからプレスを回避、そして中央から横断。逆サイドからオーバーラップで川崎に受け渡しを強要して、ボックス内に入っていく。

逆に言えば川崎の保持ではこうしたところまで攻撃を昇華できなかった。2人のCBへのプレスはかけず中盤のプレスに集中するC大阪。4-4-2で構えるC大阪に対して、川崎は山本が2トップ脇に入り、河原が2トップの間に立つ。左サイドの山本から切り崩していきたいところではあるが、田邉やマルシーニョとの息が合わず、彼らがC大阪の守備陣をおいていくようなパスを通すことができなかった。

というわけで川崎はサリーでCHがCBの間に入っての3バック化を選択。保持を落ち着かせる。中盤がポジションをキープすることを放棄した結果、ポゼッションは安定したが、インサイドで受ける人がいないことにより外循環となり、アタッキングサードに入り込む形は作れていなかった。

サイドの攻撃も基本的には二人称。攻め上がりによってフリーの選手が無理なくボールを持っていたC大阪に対して、川崎はホルダーが1,2人を剥がさないとどうにもならない状況だった。

やや狙いが見えた点を強いてあげれば右サイドからの対角パスだろうか。オフサイドでゴールが認められなかったシーンも含めて、右サイドからアーリー目に入ってくるクロスに対して、マルシーニョの飛び出しに合わせるシーンはC大阪の狙いをはずせていたシーンだった。

しかしながら、サイドから手数をかけた攻撃となると逆に詰まらせてカウンターを食らうシーンが多かった。川崎は本来はフィルターとなるべき2人のCHが被った結果、どちらもホルダーを晒してしまい、簡単に最終ラインを裸にしてしまうことが多かった。

助かったのはC大阪のカウンターが雑だったこと。イケイケではなく落ち着いてプレーをできれば、より数的有利を楽に活用することができたはずだ。

結局、効いていたのは先に挙げたマルシーニョの対角の抜け出しとエリソンが進藤相手にファウルを奪えたところくらい。終盤には左サイドに流れる伊藤がカットインからシュートを狙っていったが、ブロックに跳ね返されてカウンターの温床になるなど、なかなかプラスにつなげることができず。打開策が見えず、2点の負債を抱えた状態で試合はハーフタイムを迎えることとなった。

ようやく整うが…

後半、川崎はウレモヴィッチと大関を投入。後ろ気味になった中盤を押し上げるような色の変化とバックラインのテコ入れからリカバリーを図っていく。

川崎はポゼッションから深さを作るためのトライを敢行。バックスが左右に揺さぶりをかけるところから、相手の1stプレスは外せるようになったが、縦パスのレシーバーに対するC大阪の厳しいチェックは相変わらずであった。

さらには前線のメンバーを大きく変えなかった分、プレスの精度も変わらないこともあり、完全に立ち上がりから川崎ペースにはならなかった印象。アンカーで浮いた田中はとにかく裏を狙うという普段の山本のムーブのような形でカウンターの起点となり続けた。アンドラーデを起点とした速攻に対して、川崎のバックラインが必死に戻るという工程が繰り返されることとなった。

川崎は保持からさらにリズムを修正。縦パスにエリソンの裏一発という緩急をつけることでC大阪のDF陣の前向きな矢印をへし折っていく。

後半の10~15分を過ぎたところで川崎はようやくポゼッションの肝を抑えることができるように。ようやく、山本が裏を覗けるようになった。ようやく、サイドからのマイナスのパスで裏抜けのタイミングを測れるようになった。ようやく、即時奪回から波状攻撃を仕掛けることができるようになった。ボール自体は25分くらいから持ってはいたが、本当の意味での主導権を握ったのはこの時間帯が初めてのように思う。

家長を右サイドに入れたのは非常に局面に合わせた一手。押し込んで枚数をかけて攻めたくて、中盤でもサイドに絡める大関や脇坂が出てくるということになれば、彼のタメやそこから生み出されるスローリーなテンポはリズムを作るのに有効である。

ただし、密集地帯でのボールタッチの悪さはチーム全体で気になる部分。狭いゾーンを貫くようなパスの質が足りず、C大阪のボックス守備に跳ね返される。

他と比べて特に悪さが際立ったというわけではないが、普段が良い分、この試合の伊藤のブレーキは川崎にとっては痛恨だった。福井にセーブされた60分手前のシーンも一見惜しいように見えるが、伊藤の基準で言えばコースも高さも甘め。サイド攻撃においてもクロスやパスのズレが多く、この試合では苦しんだ印象だった。

後半のCBコンビも少し気になった。狙われているところにパスをつけてしまうジェジエウや大きな展開をバチっとはめられないウレモヴィッチは細かいところで相手に流れを渡してしまうシーンが気になる。

逆にSBに移動した佐々木は根性から左サイドでクロスを上げ切るなど意地を見せた。その一方で根性クロスを上げている横でボールもなかなかもらえず、サポートの仕方にも苦しむ宮城はなかなか切ないものがあった。相手がリトリートしている中で役割が難しいものがあった。

川崎の攻勢は家長の投入からしばらく経つとトーンダウン。オフザボールの量が落ちることで最終盤はきっちりと攻め切ることができず。試合は0-2のままファイナルホイッスル。今年も鬼門の関西遠征を克服できないままシーズンを終えることとなった。

あとがき

自分たちが修正ができないというここ数週間の川崎のパフォーマンスを前提とすれば、守備がうまくいくのかどうか?というのは相手の出来次第ということになる。

アンカーが浮くメカニズム、サイドのローテに対する後手の踏み方、SH周りの戻りの遅さ。こういった部分を使うことができるクオリティに相手が達しているのかが得点を決めることとなる。普通に使うことができる相手であれば、2,3点はとれてしまうのだろうし、C大阪は川崎をよく研究していたのでさらに得点が期待できる状態だった。

相手のクオリティに祈るという状況はなかなかもどかしいところでもある。毎週試合後に選手や監督が口にする課題はどの試合でも変わっていない。認識していても変われていないのが現状だ。

ルヴァンカップ決勝という大目標に向けてある程度前線の爆発力に賭けるバランスの積み上げ方をしていたのは理解できる。それが雲散霧消した今となってから急に異なるバランスを目指す原動力がないのかもしれない。

外野から見ているサポーターが「頑張れ」ということは簡単だし、プロのアスリートには自分たちには理解できない難しい側面があるのだろうとは思う。しかし、上を見れば今週も柏や京都や鹿島が優勝を争うために、痺れるような緊張感の中でプレーしている。そうしているチームが同じリーグにいる中で「課題だと思ってはいるが色々と難しいから仕方がない」とするのであれば、差が開いてしまう危機感に晒されることとなるだろう。

先週の清水も今週のC大阪も、ここから戦う岡山も広島も浦和も全てリーグタイトルにも残留争いにも絡んでいないチーム。舞台装置に刺激を求めることは難しい。「クオリティは据え置きで相手次第」という状況をあと3回繰り返すのか、それとも何かを取り組む姿勢が見えるのか。同じような順位で終わるとしてもその2つに大きな違いはあるように思ってしまう。

試合結果

2025.10.25

J1リーグ

第35節

セレッソ大阪 2-0 川崎フロンターレ

ヨドコウ桜スタジアム

【得点者】

C大阪:4′ ラファエル・ハットン, 7′ 田中駿汰

主審:谷本涼