プレビュー記事

レビュー

得点力だけじゃないストライカーの仕事

首位のリバプールは土曜日に勝利。アーセナルとしては優勝争いに食らいつくためにも是が非でも勝ち点3は必須。一方のシティも勝てばアーセナルに対して勝ち点差を3まで詰めることが出来る。こちらも勝利は必須という状況だ。

序盤にまず目についたのはシティのハイインテンシティの意識。共にミッドウィークはCLではあったが、消化試合寄りだったアーセナルと一戦必勝だったシティとは強度もメンバーも異なる。そういう意味でCLはホーム開催だったとはいえ相対的にタフな条件だったシティが前からプレスに行ったり、縦に速くボールを付けたりする序盤の仕掛けは意外だった。まずはとりあえず当たってみてということかもしれないけども。

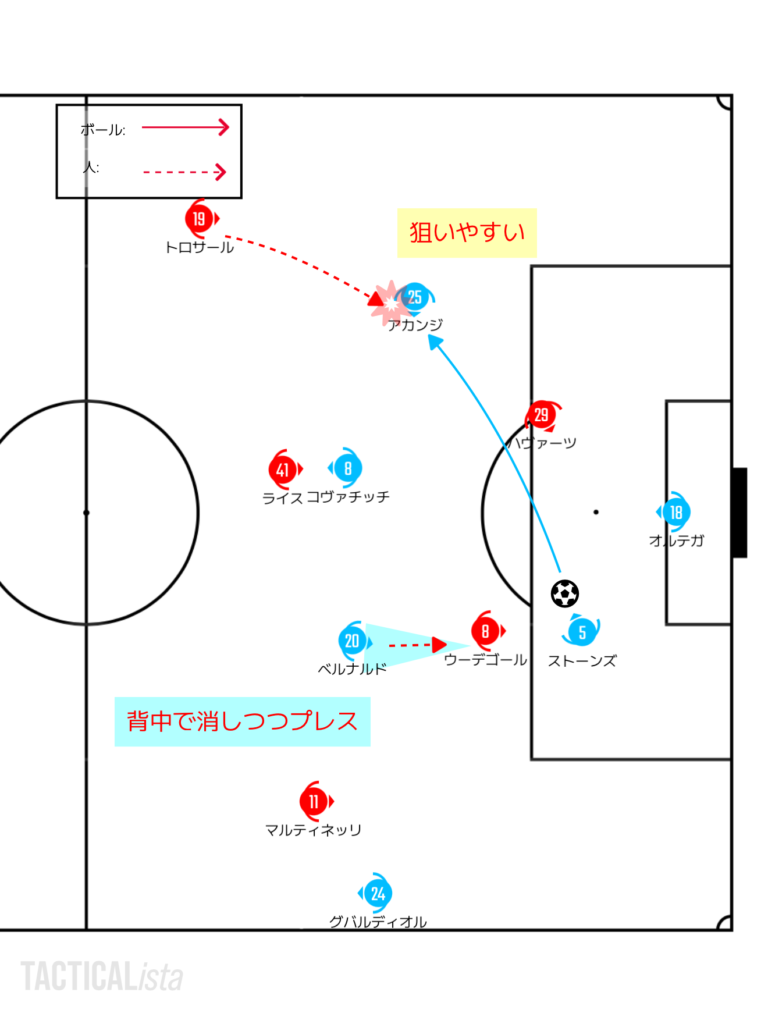

シティの姿勢が「とりあえず」なのかどうかがわからなかったのはアーセナルに早々に先制点が入ったから。ストーンズからのパスをコントロールしきれなかったアカンジからトロサールがボールをカット。このショートカウンターをウーデゴールが仕留めてアーセナルはあっという間にスコアを動かす。シティはチェルシー戦に続き、開始早々にCBの保持面でのミスが失点に繋がる展開となった。

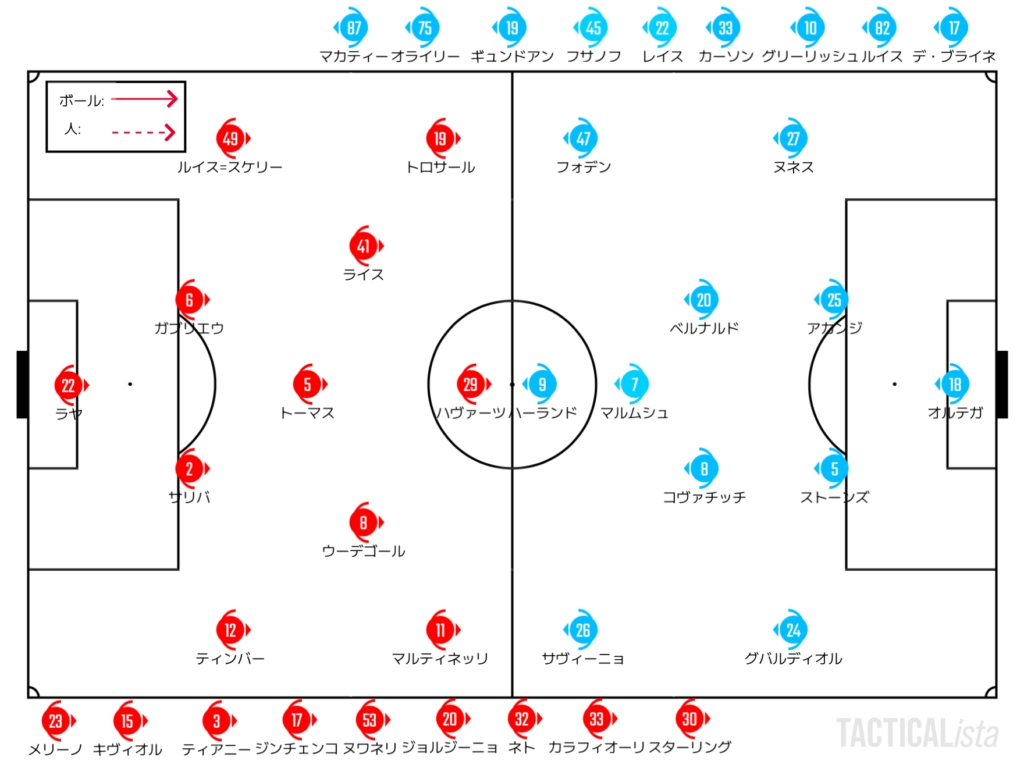

シティの保持に対して、一発目のプレスで成功体験を手にしたアーセナル。シティのビルドアップは大きく開くCBの間に、ベルナルドやコバチッチが入る形のGK+2CB+2CHの5枚が主体。SBはあまりビルドアップには関与しない方向性だった。

これに対してアーセナルは2人のCHをライスとウーデゴールで監視。トップに入るハヴァーツがメインでCBにプレスをかける。ハヴァーツのプレスの方向性は外を切ってシティのボール回しを内側に誘導すること。アーセナルの前プレはこのハヴァーツに呼応する形でCBやGKにプレスをかけられるかどうかにかかっている。

パスのルートが限られているのであれば、すかさずハヴァーツより後ろの選手がスライド。ウーデゴールが1列前のCBのプレスに移動したり、先制点のシーンのようにナチュラルな配置であればSBのヌネスを監視するはずのトロサールがCBにスライドしたりなどマーカーを捨てて前に出て行く。

アーセナルのハイプレスの強みはここにある。とにかく前から枚数を合わせるのではなく、相手のビルドアップ隊に対して少ない枚数でのプレスでも1人目(ハヴァーツやウーデゴール)がコースを切りながら寄せるので、後方が迷いなく詰めることが出来る。この連動に関しては間違いなく今のアーセナルのアベレージはリーグ屈指だと思う。

このメカニズムを回すことが出来れば、前からのプレスに行っても後方の枚数は余った状態になりやすい。本来は1on1だろうと簡単には負けないサリバやガブリエウが構える状態で枚数も余裕がある状況。この前提が成り立つ限り、アーセナルはそう簡単には崩れない。だからこそ、前からの限定で枚数が少ないプレスを成立させるハヴァーツ、ジェズス、ウーデゴールは多少の不調くらいでは手放せないのである。

ローリスクハイリターンなプレス

バックスが狭くパスコースを限定される状況はシティにとっては危機的。中央にいきなりパスを差し込む形ではトーマスを中心とする中盤にボールを奪われてアーセナルのカウンターを許してしまうからだ。実際にここからシティは更なる失点の可能性があるプレーが続くこととなった。

ということでシティは徐々に後方に人数をかけることでビルドアップを調整。特に左のSBであるグバルディオルがCBに近いレベルまで下がることで少なくとも外切りを効きにくい状況を作り出す。アーセナルもこれに対して無理に深追いはせず。試合は徐々に保持局面が交互に続くターン制っぽい動きになっていく。

シティの保持は左の幅取り役がサヴィーニョ、右の幅取り役がヌネス。2列目のマルムシュ、フォーデンはインサイドに絞り、ハーランドのそばでプレーをする。

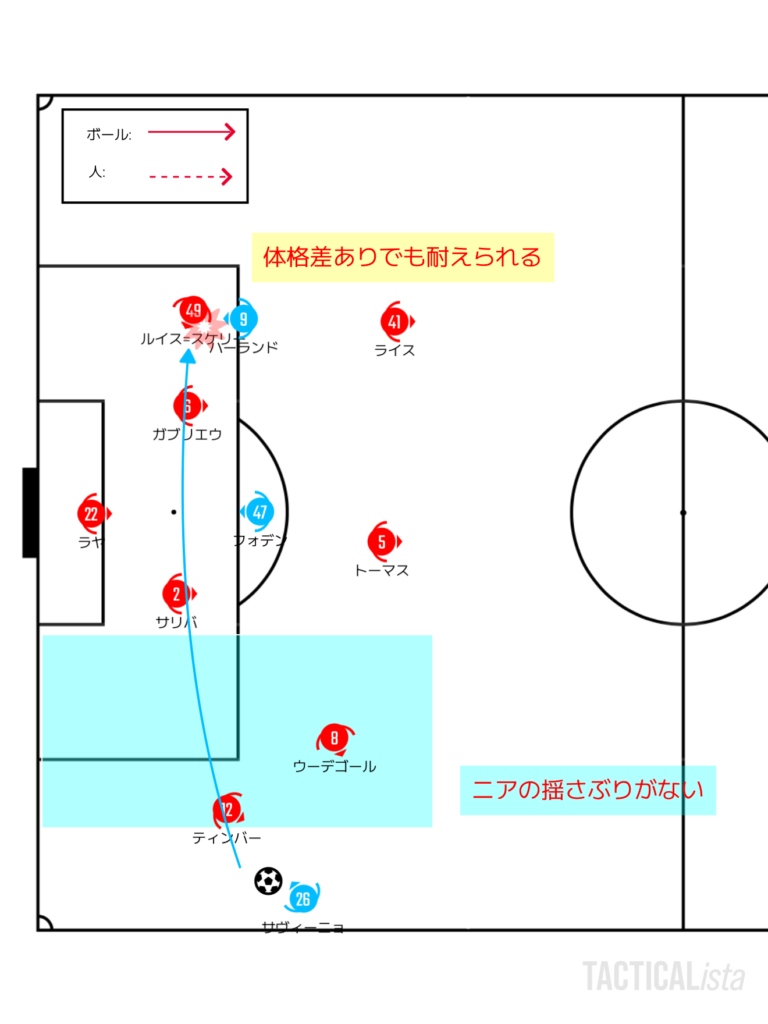

シティの攻撃の出口を担うのは大外。特に右の外に張るヌネスとルイス=スケリーのマッチアップを狙う意識が高かった。ただ、シティは大外の攻撃に対してニアでのサポートは少ない。特に前半は顕著でハーフスペースの裏抜けも数えるほど。

一応ファーサイドへのクロスという狙いこそ見えはしたが、特にアーセナルのバックスは動かされなかったのでファーに立つハーランドに対してアーセナルが後手に回ることがなかった。24分のシーンが一例で、ニアで揺さぶられなければ明確に体格が劣るルイス=スケリーでもハーランドは抑えられる。コバチッチはクイックリスタートを選択したため、シティはあまり前に人数をかけられなかったシーンだが、シンプルなファークロスだけでは打開が難しいことを端的に示した場面だった。

アーセナルの保持は3-2-5がベース。いつものようにアンカーのトーマスの横にLSBのルイス=スケリーが並ぶ。いつもと少し違ったのはアンカーのトーマス、そしてIHのウーデゴールがそれぞれ1列落ちること。トーマスは最終ライン、ウーデゴールはルイス=スケリーの隣と、いつも以上に重心を低くすることを意識。保持の安定をさせつつ、シティのSHを引き出して背後を使うことを狙っていく。

押し込んだ後は特に左サイドで一番近いパスコースの奥を3 on line気味に狙うパスが多かった。やや、正確性には欠けたものの基本的にはシティを背走させるパスなので、ボールの捨て方としては悪くないように思う。

むしろ、気になるのは中盤に降りるアクションからの引っかけるシーンの多さだろう。プレビューでも触れた通り、シティ相手に最も避けたいのはミドルゾーンからファイナルサードに加速する形の攻撃を作られること。ビルドアップに枚数を強制的に割かせることで後ろに重い陣形を強いることには成功したアーセナルだが、パスミスからトランジッションを許してしまえば、シティの攻撃が加速するのは必至。そういう意味でウーデゴールを中心にミスが見られたパスワークは改善の余地がある部分だった。

シティは能動的に加速のシーンを作ることが出来れば理想的。例えば、前プレスに来たアーセナルを外した疑似カウンターのような加速が出来ればアーセナルの守備にひびを入れることはできる。だが、31分のマルムシュのキャリーで突き抜けられないのであれば、そうした場面を能動的に作るのは難しい。逆に言えばアーセナルは「ハイプレスに失敗したとしてもリトリートに間に合う」という状況なので、プレスをかけることに関してはローリスクハイリターンという状況だった。

ただ、1点リードということもあり、アーセナルは保持に回るとスローダウンが多め。敵陣高い位置でのボール奪取以外は丁寧に押し上げることの多い慎重なプレー選択の傾向が強かった。そのため得点に迫る機会が少ないのは同じ。シティのセットプレー、アーセナルのハイプレス以外は比較的堅い展開のまま試合はハーフタイムを迎える。

波に乗ったところをゴールでねじ伏せる

迎えた後半、アーセナルはまずはアバウトに裏に蹴りだし、シティのミスが出るかどうかを試すような立ち上がり。シティも保持から左右に揺さぶり、アーセナルのブロックを崩しに行くという点では前半と陸続きのスタートだった。

制御はしたが、掌握は出来なかった前半のアーセナル。特に保持でのミスを減らすことで前半よりも明確に試合の主導権を握りたいところ。だが、実際のところ低い位置でのエラーはちらほら。アーセナルはカウンターでのピンチに。それでも守備陣が冷静なアーセナル。ライスの地雷パスをロストしてから素早くフォーデンに寄せて縦の最速ルートのヌネスを潰したルイス=スケリーは18歳とは思えない落ち着きだ。

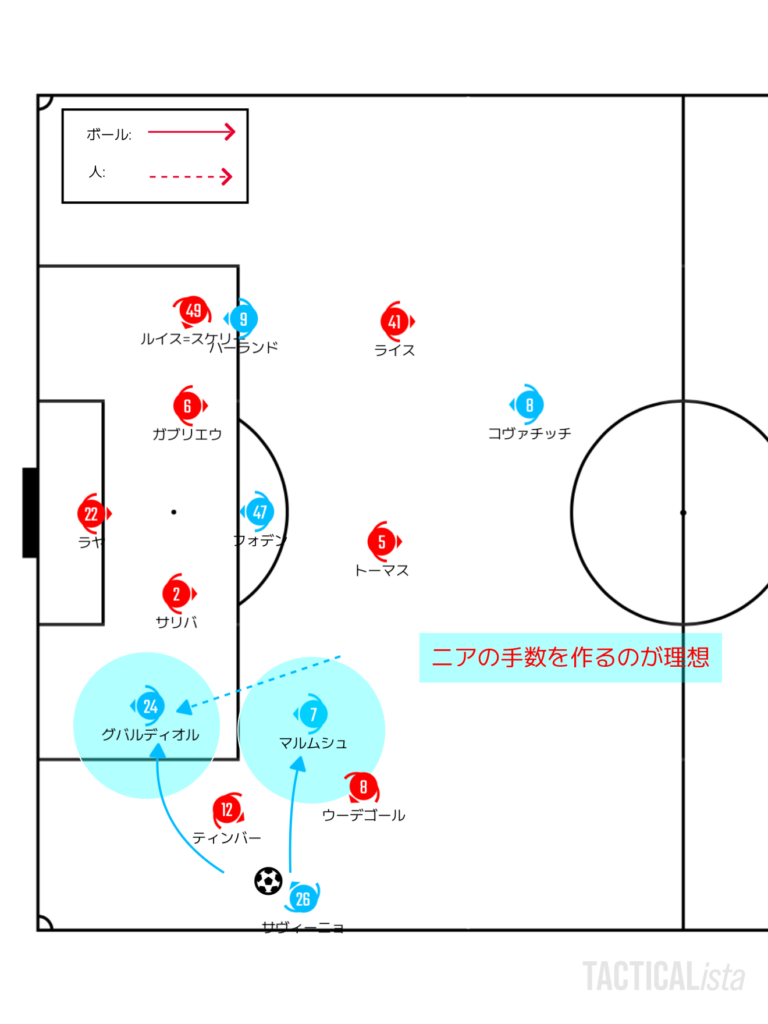

ハーフタイムを挟んで流れがいい方向にあったのはシティの方だ。割とアタッカーがボックスに張っていた前半に比べれば、後半は明らかにサイドをフォローする意識が高まっていた。多少左右のバランスが悪い気もしないでもないが、そもそもサポートがなければ何も始まらないということは前半で十分わかったので、まずはサイド攻撃のフォローに入るという方向性はとてもよかった。

同点ゴールもイレギュラーなサイドフォローの形から。右サイドのパス交換から本来は左寄りのポジションだったサヴィーニョが右のハーフスペースに突入。このフリーランが完全にアーセナルのDF陣のスポットに入り込むラン。クロスを受けたのはサリバとの場所取りを制したハーランド。ファーサイドでフリーのヘッダーを仕留めて試合を振り出しに戻す。

いわゆるこれが前半に言ったニア側につっかける動き。ニア側に負荷をかけて、アーセナルのプレスを横に揺さぶり、かつファーサイドでハーランドがアーセナルのCBに勝つ。いわばサイド攻撃においてやるべきことをきっちりやったのが得点シーンのシティであった。

このまま勢いに乗りたいシティだが、またしても足を引っ張ったのはパスミス。安易なピッチ中央を横断しに行くパスをフォーデンがミスってしまい、ボールを奪ったトーマスが放ったミドルはディフレクトでゴールイン。同点ゴールから2分も経たないうちにアーセナルは再びリードを奪う。

先ほども述べた通り、シティの後半の入りはそこまで悪くなかったように思える。その一方で前半からバリバリよかったわけではないのも確か。ある程度試合の流れを引き寄せられたからこそ、アタッキングサードでの動きがシャープになっているのかもしれないという仮説を立てることができる。

不安定な状況からようやく波に乗れそうなシティにとって同点後のあっという間のビハインドはなかなか痛い。特に失点に直結するミスをしたフォーデンはトーマスのミドル以降も中盤でのロストを連発。チームの不安定さに拍車をかける。

アーセナルはむしろ冷静。相手の細かいライン間のスペースに後方から容赦なく縦パスを入れることで前進。フリーランも充実しており、裏への動き出しを欠かさないことで縦へのスピード感を出せる機会が増える。

そして、試合を決めたのは3点目。シティのライン間の管理の甘さにつけこんだルイス=スケリーのドリブルからのミドルでさらに突き放す。エティハドで対戦した時は「知らない若者」扱いだったルイス=スケリーは両軍のファンの脳裏に存在をきっちりと刻み込む働きをみせた。

このゴールで完全にシティの心は折れてしまった様子。アーセナルが撤退の時間を作る場合にはオフザボールの動きはほぼなく、迂回しながらあてもなくきっかけを探す。アーセナルはボールを奪ったら縦に素早いカウンター。ポジトラの馬力を見るとマルティネッリはこういうゲームに改めて不可欠だなと思わされる。

そのファストブレイクから4点目を決めたのはハヴァーツ。前半の決定機逸を払拭するゴールでさらにリードを広げる。体重移動についていけないストーンズに対して、ハヴァーツのボディコントロールが上回ったシーンだった。

ゴールショーの最後はヌワネリ。ジローナ戦と同じコースからはなった一撃で公式戦2試合連続のゴールを仕留めた。

終わってみれば大量5得点。シャープさで大きくシティを上回ったアーセナルが首位追走に成功した。

あとがき

後半は「保持でのミスを減らすことで前半よりも明確に試合の主導権を握りたい」と本文で述べたが、局面を細かく修正して試合の主導権を握るというよりはゴールで空気を強制的に捻じ曲げて試合を掌握するという力技を披露したのは意外だった。ルイス=スケリーのような空気を変えることができる10代にそういう掌握の仕方もあると教わった気分だ。

内容を見れば甘さはまだある試合だったと思う。やはり中盤での軽いロストは多いし、そういう部分はビックマッチでは致命傷になりかねない。直せるべき点はまだまだある。シティに対する大勝はうれしいが、チームの目標を考えるとここが最終到達点ではないのは明らか。集大成というよりはさらに先に進むことを許されたという感覚の1勝だ。

試合結果

2025.2.2

プレミアリーグ

第24節

アーセナル 5-1 マンチェスター・シティ

エミレーツ・スタジアム

【得点者】

ARS:2‘ ウーデゴール, 56’ トーマス, 62‘ ルイス=スケリー, 76’ ハヴァーツ, 90+3‘ ヌワネリ

Man City:55’ ハーランド

主審:ピーター・バンクス