Fixture

2025.4.30

AFC Champions League Elite

Semi-final

アル・ナスル

×

川崎フロンターレ

@キング・アブドゥッラー・スポーツシティ

Match facts

- アル・ナスル、川崎のどちらが勝っても初めてのファイナル進出。

- アル・ナスルの過去の日本勢との対戦は全て横浜FMとのもの。3戦で1勝1分1敗。

- 川崎は直近20試合のACLで15勝。昨季のリーグ戦での勝利数よりも多い。

- エリソンは川崎加入以降、ACLで6得点。111分に1得点のペースで得点している。

予習

R-16 1st leg エステグラル戦

R-16 2nd led エステグラル戦

QF 横浜FM戦

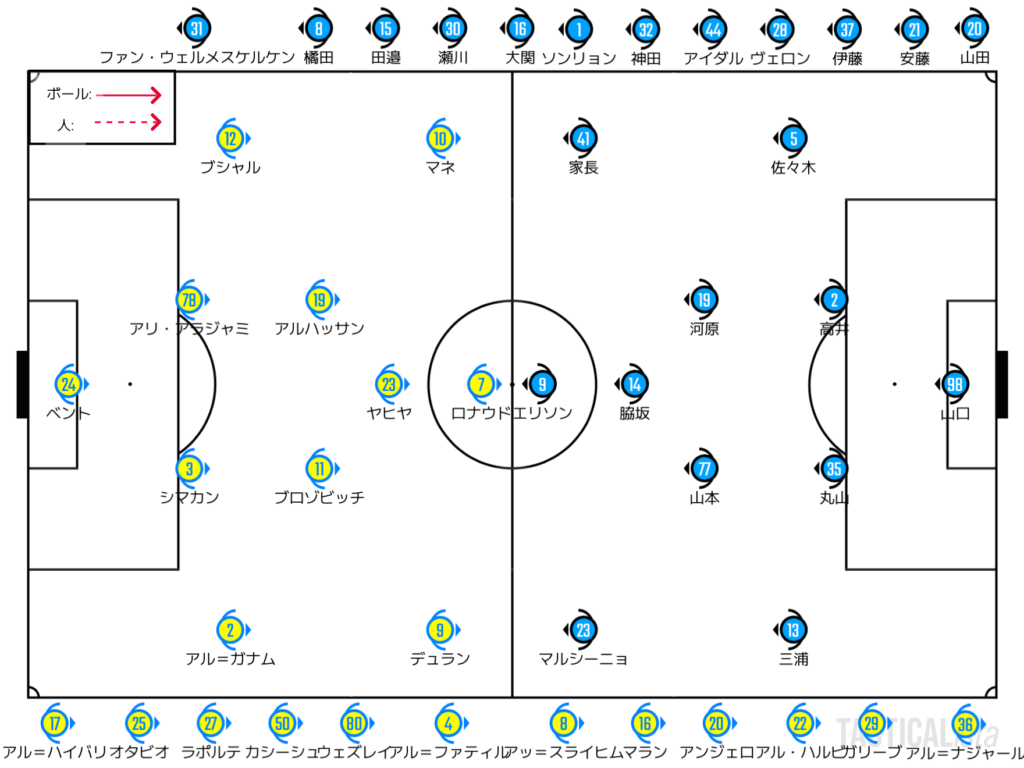

予想スタメン

展望

「与し易いのでは?」の理由は

2020年付近のクラブ歴代最強メンバーでも辿り着かなかったACLベスト4に辿り着いた川崎。他に残っているのは全てサウジアラビアの面々。文字通り、東アジアを代表してアル・ナスルに臨むこととなる。

アル・ナスルは基本的なシステムは4-2-3-1。メンバーの構成としては川崎と似ており、前線はCFとトップ下の組み合わせだ。

ビルドアップは前後分業制。後方の2CB+2CHにGKを加えた5枚が基本線。大外をフォローするSBやトップ下は降りてくることもありはするが、枚数を増やすくらいなら蹴っ飛ばすのが通常。降りる選手をベースに陣形を変えるような変化は見せてこない。

前線が降りるアクションを見せるのは降りた選手自らがフリーになるため。その場でターンができるようなボールの引き出し方を求めているイメージだ。

むしろ、ビルドアップの際に工夫するのは2CBと2CHの立ち位置。CHのサリーなど後方の陣形を変形させながらボールを動かしていく。CHの一角はクロアチア代表のブロゾビッチ。こうした限られた枚数での変形から前進のきっかけを見つけていくのはまさしくそのクロアチア代表と似たコンセプトとなっている。

アタッキングサードでの攻撃はファストブレイクが第一目標。先に挙げたようなライン間で前を向くために降りた選手がフリーになれば一番手っ取り早い。それが無理なのであれば、サイドからのシンプルなクロスがアタッキングサードの攻略のキモ。わかっていても止められない高さを持っているロナウドがインサイドにいるので、シンプルなクロスでもいいということだろう。

逆に言えば、サイドでのローデでフリーマンを作って進撃していくという形はアル・サッドの方が全然うまそう。SHにWG系の選手を置く場合は多少大外レーンを入れ替えることもあるが、サイドでのオフザボールは味方のアクションと繋がっておらず、相手の空いたプレスを数珠繋ぎのように前に進めていくことができない。

アル・ナスルとの対戦が決まった段階で質問箱に「アル・サッドより与し易いのではないか?」という意見がいくつか寄せられたのだけども、それは多分こうしたメカニズム的な脅威を感じなかったからだろう。それでも縦に早くスイッチが入ったところはさすが。きっかけは相手任せなところはあるが、スイッチさえ入ればできることの幅はアル・サッドとは比べ物にはならない。そこはシンプルにお金の力を感じるところではある。

守備に関しては敵陣に出ていった流れの中で前線は即時奪回を狙う意識は高め。ただ、ノリでプレスに出ていっている感は否めず、ライン間は間延びするケースが多め。ここは落ち着いてボールを動かすことができれば十分に回避できるように思う。

ただし、先に述べたようにオープンな展開は得意なチームなので、あまりに急ぎすぎるのは逆効果。カウンター合戦に誘えれば火力負けはしないだろうから、その点では多少殴られるくらいはなんとかなるという試算なのかもしれない。

隣町の宿敵から学ぶ

横浜FMの試合は非常に参考になった。3失点はいずれも川崎が留意する要素が詰め込まれている。1つ目のトーマス・デンのミスはそのもの自体は再現するかはわからないが、ああいったちょっとした処理のミスが失点に繋がってしまうのは、押し込まれるプランを前提したチームの宿命でもある。

仮にアル・ナスルに対して、ある程度ボールを持たれることを許容するとなれば、ああいったエラーを完全に締め出すような緊張感のある状況に90分間身を置くこととなる。ロナウドやデュラン、マネといった選手を抱えるチームに対して、そのようなミスが出ないように踏ん張ることを求めるのはなかなかハードルが高い。

以降の失点は相手へのプレゼントパスによるものだ。2失点目の起点となった山根の裏へのパスは場面次第では悪くないチャレンジだとは思うが、RSBの松原がオーバーラップしている状況においては絶対に通さなければいけないパスに様変わりする。3失点目のパク・イルギュのパスにも同じようなことは言えるだろう。

このパスはまさしく川崎がアル・サッド戦で1つ目の失点の起点となった山口のパスと同じ。「通すのであれば絶対に通さなくてはいけない」というパスにチャレンジして失敗しないことは非常に重要な話であり、これがこの試合における川崎の最大の命題と言えるだろう。

上で述べたようにアル・ナスルは守備時のラインをコンパクトに保つことに関してはそこまで規律が高くないチーム。トランジッションであればなおさら。なので、レイオフの活用やドリブルでの固定をきっちりやることで1つずつ相手を決めながら前進をしたい。一発で裏を抜くパスをするときは確実に成功が見込まれるケースかつ抜け出した選手がそのまま決定機につながるラストパスもしくはシュートに行ける時だけ。それ以外は前を向く選手をきっちり作りながら加速する形でも十分に間に合うはず。

今季の横浜FMがそういった部分で縦に縦に急いで失敗するというのはいかにもという感じ。川崎は絶対に同じ轍を踏んではいけない。それを防げて初めて準々決勝での失点につながるミスを「いい経験」とすることができる。非保持においても横浜FMは追いかける状況で焦って前がかりになった結果、ブロゾビッチをフリーにしてしまうことが多かった。ブロゾビッチに自由を与えると、流石に前進はスムーズにいく。

逆にライン間をきっちり閉じて強引な縦パスをカットできれば、川崎はチャンスが見えてくる。ライン間への縦パスに対してターンを許して相手の前進を許すか、もしくは咎めてカウンターの起点にするか。勝負の重要な分かれ目になる。

保持における縦への急ぐアクションも同じだが、こういった非保持の前に出ていく姿勢由来のエラーは失点を取り返そうとすると余計に重なっていくところでもある。「アル・サッドより与し易いのではないか?」という意見はそういう構造を進んで作ることに長けていないという点では正しいが、目の前に与えられたご馳走を逃さないという意味では正しくはない。図では強さが可視化されないタイプのチームだ。

前を向く選手をきっちり作ってのカウンター、ブロゾビッチを開けずにライン間を圧縮するという2つの命題は今季で言えば横浜FMよりも川崎の方がクリアに適しているチームだと思う。日程やスタジアムの雰囲気はどちらもアウェイだが、ここまで来たらもうそんなことはいっていられない。サウジ王朝に風穴を開けるべく川崎は歴史を変える一戦に挑むこととなる。