第1節 ドイツ戦

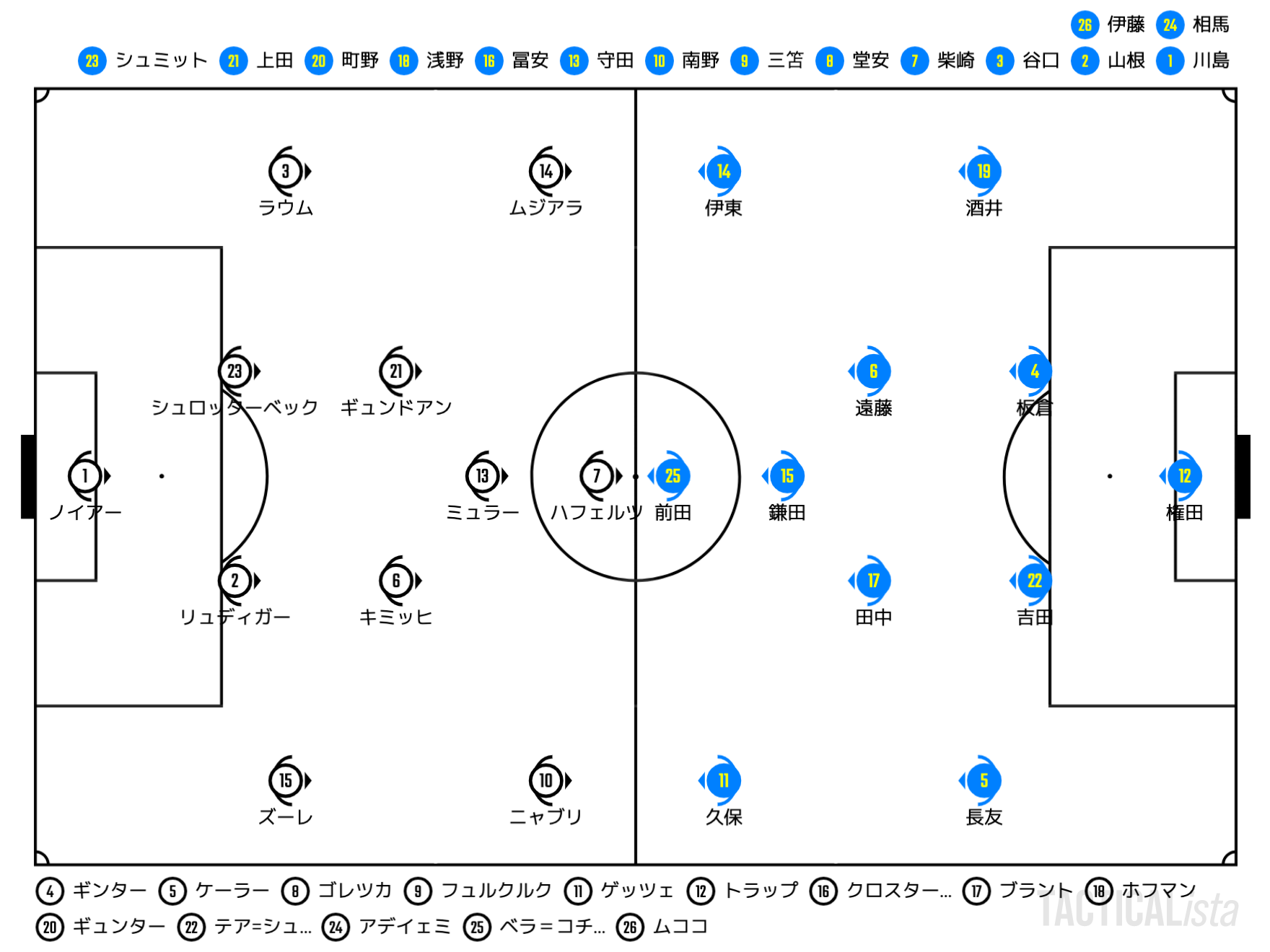

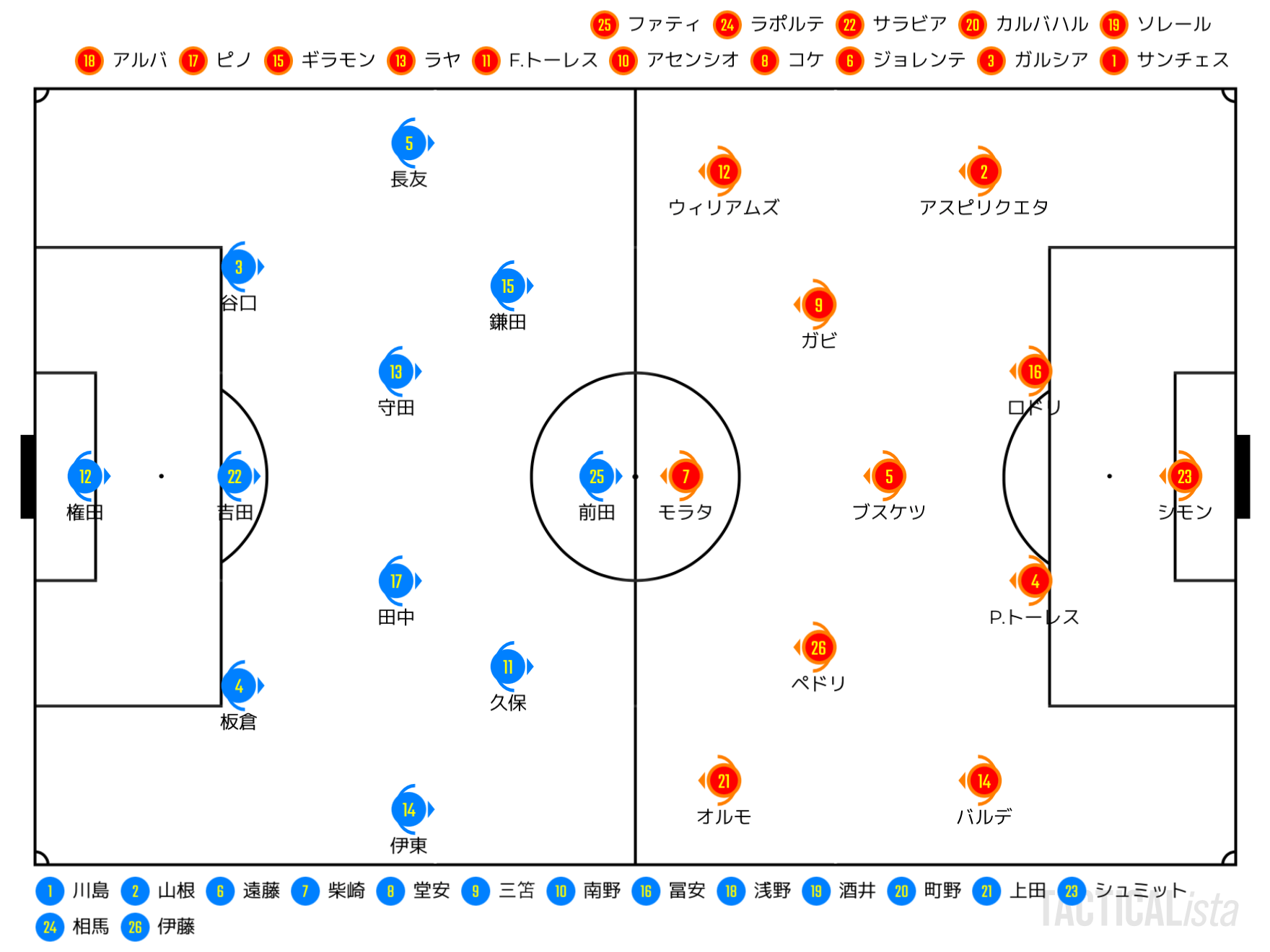

スタメンはこちら。

■20分までの好感触の要因は?

「2強2弱」と目されたグループEはドイツと日本の対戦でスタート。「2強」の一角であるドイツに「2弱」の一角の日本が挑む構図の一戦である。

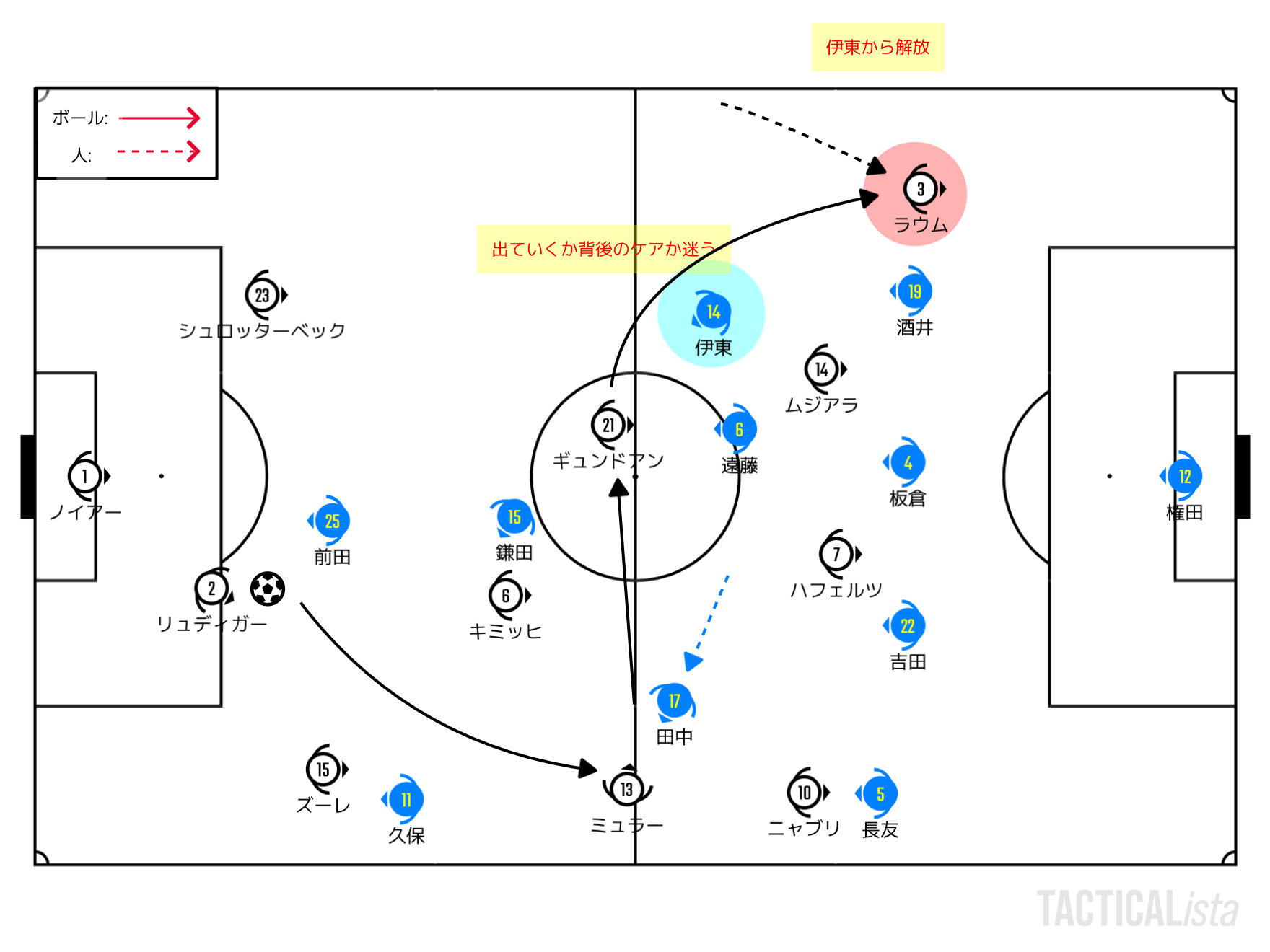

前半において最も頻度が高かったのはドイツがボールを持ちながら日本の攻略にトライする局面である。SBの性質が左右で全く異なるというドイツのバックラインの構成を考えても、ドイツが左SBのラウムを片上げする3バック変形をするチームというのは想像に難くない。よって、ポイントになるのは日本がどのようにプレスをかけていくかである。

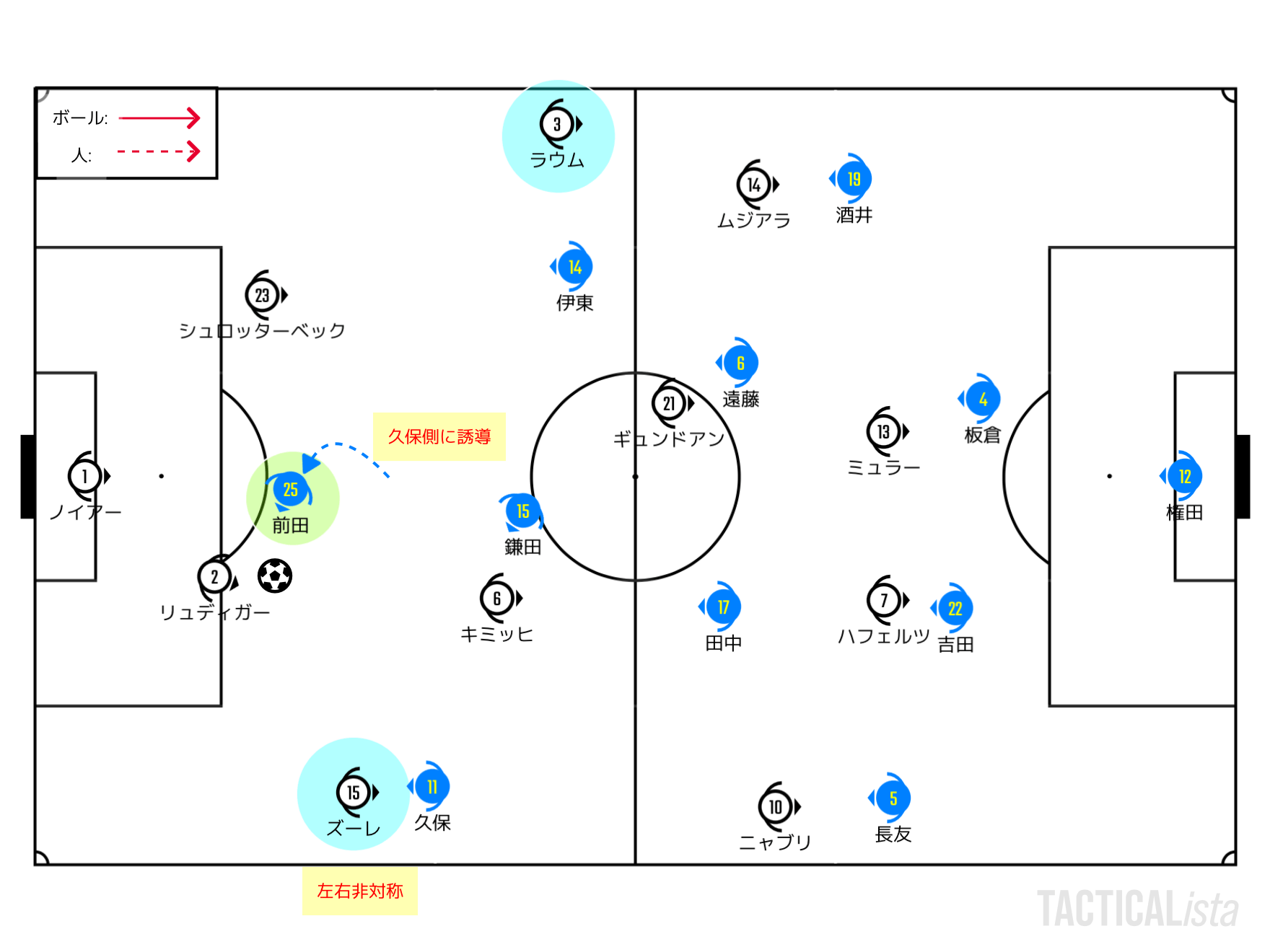

ドイツの保持が左右非対称であるならば、日本の非保持も左右非対称であった。特徴的だったのは1トップに入った前田の動き。右のCBであるリュディガーにボールが入った時はリュディガーの左足側から、久保とズーレの方向に追いやるように誘導する。

ズーレにボールが入った際には鎌田もスライドし、CHのキミッヒをクローズしながら同サイドに閉じ込める形に。ズーレがボールを持っている時の日本は包囲網を形成している格好だ。包囲網が破られる形になるのは4分のようにキミッヒがフリーになるパターンである。ここを抑えることができるかどうかが、日本が同サイドにドイツの攻撃を閉じ込められるかのポイントであった。

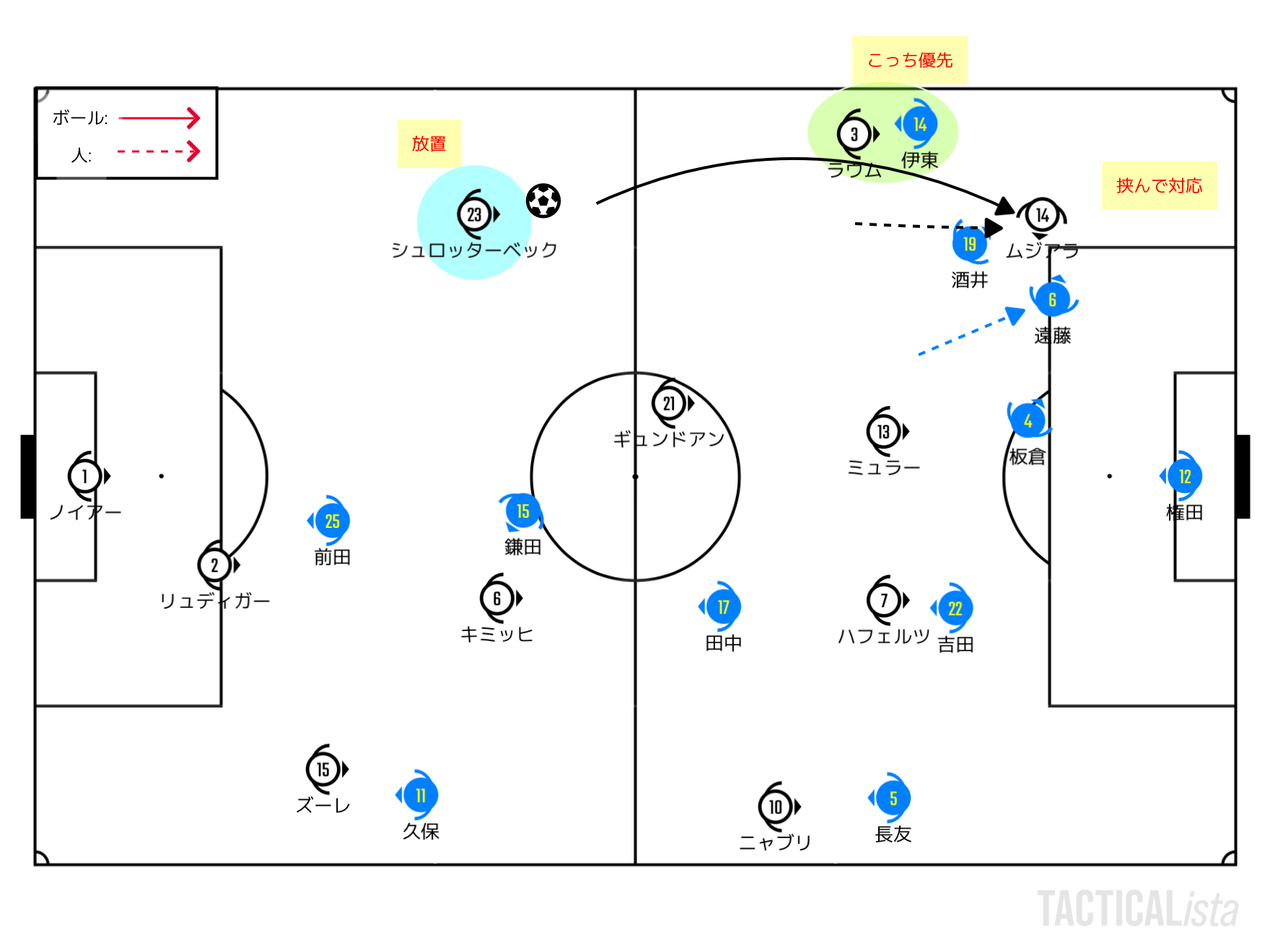

前田に誘導をかけられていたリュディガーとは対照的に、左のCBのシュロッターベックは比較的日本に放置されていた。前田と鎌田は逆サイドに注意を向けることが多く、同サイドのSHである伊東はWB化するラウムに注意を向けることは多かった。いわば非保持における5バック化である。

持ち上がることでチームを押し上げるのはシュロッターベックにとっては日頃行っていること。ドイツ代表で言えばネーションズリーグでも度々見られた形である。それでも日本はシュロッターベックを放置する。

理由は推測になるが、最終ラインがズレる形で受けるのを嫌ってのことだろう。伊東が前に出ていくならば、酒井はラウムとムシアラの監視を一手に引き受けることになる。その状態はリスクが高いと踏んだのだろう。

シュロッターベックは自在にボールを蹴ることができるが、同サイドの裏へのボールは5枚揃っている状況であれば問題なくケアすることができる。遠藤がサイドに流れて確実に潰す場面もあり、同サイドの裏を取られる形は日本にとっては許容範囲内と言ったところだろう。遠藤がいなくなった中央にはミュラーが虎視眈々とボールが回ってくるのを待っている様子だったが、サイドで潰し切ってしまえば問題はない。

少し話がズレるが、この試合における日本はドイツの選手を背中から捕まえられている時はほとんど自由な展開を許していなかったし、中盤で挟むことができればカウンターに移行することができていた。中盤での守備で後手を踏むことが少なかったのは、鎌田の献身的なプレスバックに加えて、遠藤の復帰が非常に大きい。

日本が自由を与える対象をシュロッターベックにした理由の仮説はいくつか考えられる。最も素直なのはカウンターを想定してのもの。カウンターにおいて、日本にとって最もストロングポイントになるのは右の伊東である。シュロッターベックを高い位置まで引き出すことによって、裏を狙いやすくするということである。

しかしながら、5バック化のために伊東はポジションを下げている。シュロッターベックを引き出すために伊東が位置を下げるのだから、この理由1つ!というのはやや考えにくい。5レーンを埋める形でドイツを封じようという非保持の意図は当然あったはず。ズレで前進することが多いドイツに対して、一人のフリーの選手を許容してでもズレを許さない!というスタンスだったのではないか。ゴリゴリと持ち上がるよりも配球で勝負するシュロッターベックであれば、1人でできることの幅が少ないと踏んだのではないか。

もう1つ、外的要因も挙げておきたい。ここまでこの大会を見ていて思っていることなのだが、ほとんどのチームに共通してロングキックの精度が低いこと。サウジアラビア戦のリサンドロ・マルティネスもそうだけど、長いキックに自信がある選手が長いレンジのキックを蹴ることがあまりないので、ひょっとするとボールを長いレンジで蹴るフィーリングがあまり良くないのかなとか勝手に思っている。

長いキックが得意なシュロッターベックにも同じく逆サイドに振るようなキックはなかった。この部分も同サイドの裏に狙いを定めることができるのも日本に風が吹いていたとも言えるだろう。どこまで計算通りなのかはわからないけども、これまでの試合を見て感じたことなので付け足していく。

日本の対応をまとめるとドイツの右サイドはズーレ方向に誘導し、キミッヒがフリーにならなければOK。左サイドはシュロッターベックを放置し、深い位置でのケアは遠藤が流れて挟む。ボールを奪った後は右サイドを軸としたロングカウンターに移行するという流れ。開始20分ほどまでいい流れで向かうことができたのはカウンターも含めてドイツの保持をある程度想定内に抑えることができたからだろう。

■ミュラーの右サイド移動によりドイツが主導権を握る

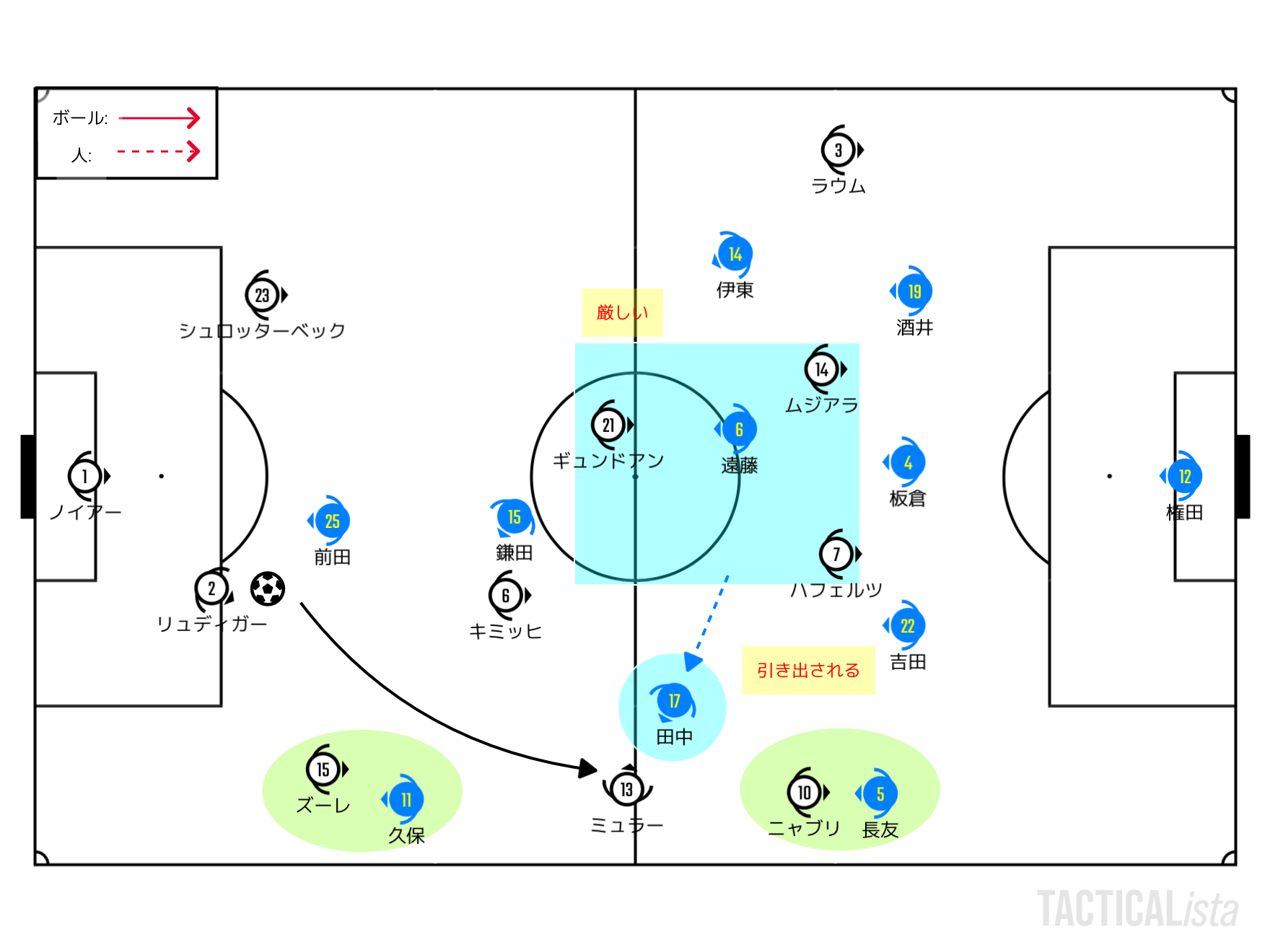

ボールはドイツにもたれているけども、展開としては悪くない状況だった20分までの日本。この状況を壊しに来たのはミュラーである。右サイドにミュラーが流れる状況がドイツに大きく針を傾けたと言っていい。

日本の左サイドは久保はズーレに注意は向いているし、背後にスピードに不安がある吉田がいる中で長友はグナブリーを離すわけにはいかない。その状況でミュラーが右サイドに流れてくれば引っ張り出されるのは田中碧になる。2CHの一角である田中が引っ張り出されれば日本の中盤は空洞化する。ギュンドアンやキミッヒが中央に顔を出しても中盤は遠藤1人。鎌田がプレスバックしたとしてもムシアラがフラフラしている中央は分が悪いといえるだろう。

こうなると迷うのは伊東純也。彼は左サイドにボールがある時にはWBになるが、非保持において常に5バックを形成しているわけではない。あくまでドイツの攻撃を右から脱出させないことに注力するならば、絞って中盤のケアに参加するというのもプランにはあるはず。

その一方で自分のサイドまで展開されれば、ラウムをケアするという明確なミッションが彼にはある。その分の迷いがあったのだろう。中盤のズレを消し切るスライドにはどこまで行けばいいのか?という動きに注力することができなかった。戻り切れない伊東純也によって、野放しになったラウムが生きるようになったのがドイツの攻撃が躍動するようになった大きな要因だ。

まとめると、右サイドにミュラーが流れることによって、田中が引っ張り出された日本の中盤は広いスペースを管理するリスクにさらされる。そこから伊東の管理外にあるラウムにボールを渡すことができればドイツはチャンスになる。まさしくPKのシーンはズレを使ったドイツの日本攻略の真骨頂である。外に流れたミュラーから中盤でフリーになるキミッヒにボールがつながり、逆サイドのラウムまで展開する形でドイツは権田のPKを誘ってみせた。

日本からすると明らかに構造的に殴られている時間が続くことになる。ドイツが厄介なのは大外のラウム以外にも違うルートでゴールに向かうことができること。伊東が決め打ちでラウムに注力すればギュンドアンがミドルを放ってくるかもしれない。中央にいる選手はハフェルツ、グナブリー、ムシアラのうち誰で何人なのかもシーンによって違う画になっている。再現性があるようで、乱数が多く混ぜられているドイツの保持は日本に画一的な対応を許すことがなかった。

というわけで祈るしかできない日本。前半の終盤にハフェルツがネットを揺らしたシーンでは意図してとったわけではないオフサイドとVARという「テクノロジー発動」に日本は救われることとなる。1-0で凌ぐことができたのに幸運の要素が絡まっていたのは検証するまでもない事実と言えるだろう。

■ズレてるのは日本の保持局面オンリー

日本は後半に5バックにシフトする。この修正は明らかにこの試合のターニングポイントとなる。交代の目的の1つはドイツの保持に対する日本の手当である。前半に構造的不利を放置し、ハーフタイムまで日本が交代策を引っ張ったのにはいくつか仮説が挙げられる。

「WB伊東を常態化させるとあまりにもカウンターの枚数が少なくなる」「かといって交代回数を1回使ってまで5バックに移行するのは勿体無い」「オンプレー中はそうしたプランの変更が通りにくい」

「(選手たちの声を聞く限りたくさん準備に時間をかけたプランではないので)ハーフタイムにプランの明確な説明が必要」

「ハーフタイム後に交代をすることによってドイツに対策を打つ時間を減らす」

ざっとこんな感じだろうか。とはいえ、ご覧の通り前半のうちに2失点目を喫していた可能性は否定できないし、それがミュラーの移動というおそらく個人単位で対応できる変化で持たされたものであることは明白。なので、手を打てなかっただけ!という考え方もわかる。もちろん、森保監督が賭けに勝ったという見方も当然できる。いずれにしても、外からどの仮説が正しいかを考えることは不毛だし、結果は当事者のみぞ知ることなので、ここではピッチ上の現象にフォーカスして考えることにする。

さて、冨安の投入により日本は5バックにシフトした。とは言っても前半よりも迎撃の意識は強め。前半のようにドイツが使いにくるであろうスペースをあらかじめ埋めるスタンスというよりも、マンマークで強気にプレスにいくための3-4-3。ズレを作らせない対人守備ではある程度やれた!という手応えがそうさせたのかもしれないし、1点ビハインドという状況がこのプランを後押ししたのかもしれない。いずれにしても前半に比べると「強気に」「恒常的に」「マンマーク」で行う3バックにシフトしたと言えるだろう。

これにより日本はプレー位置を敵陣に押し返す。ドイツの左サイドのユニットはズレを作れるとうまいけど、前が塞がっていると厳しい。伊東と酒井でシュロッターベックとラウムをだいぶ追い詰めることができていた日本だが、ここに登場するのがムシアラである。わずかな隙でターンをすることができるムシアラが降りていく動きからボールを受けると、前を向いて敵陣に進軍。詰まりがちなドイツの左サイドの手助けになっただけではなく、ボールを運んでゴールを脅かす役割までやってのけた。ここも日本にとってはなんとかなれ!と祈るしかない部分だったと言えるだろう。

先にも述べたように、ドイツは基本的に保持でズレを作る志向が強いチーム。ラウムを片上げし、実質的に3-4-3になり、そこからミュラーの動きでズレを作り、主導権を握ったのが前半のドイツ。わずかなズレを作れるムシアラの存在は怖いとはいえ、前半にドイツが享受していた構造的な優位は消えたと言えるだろう。

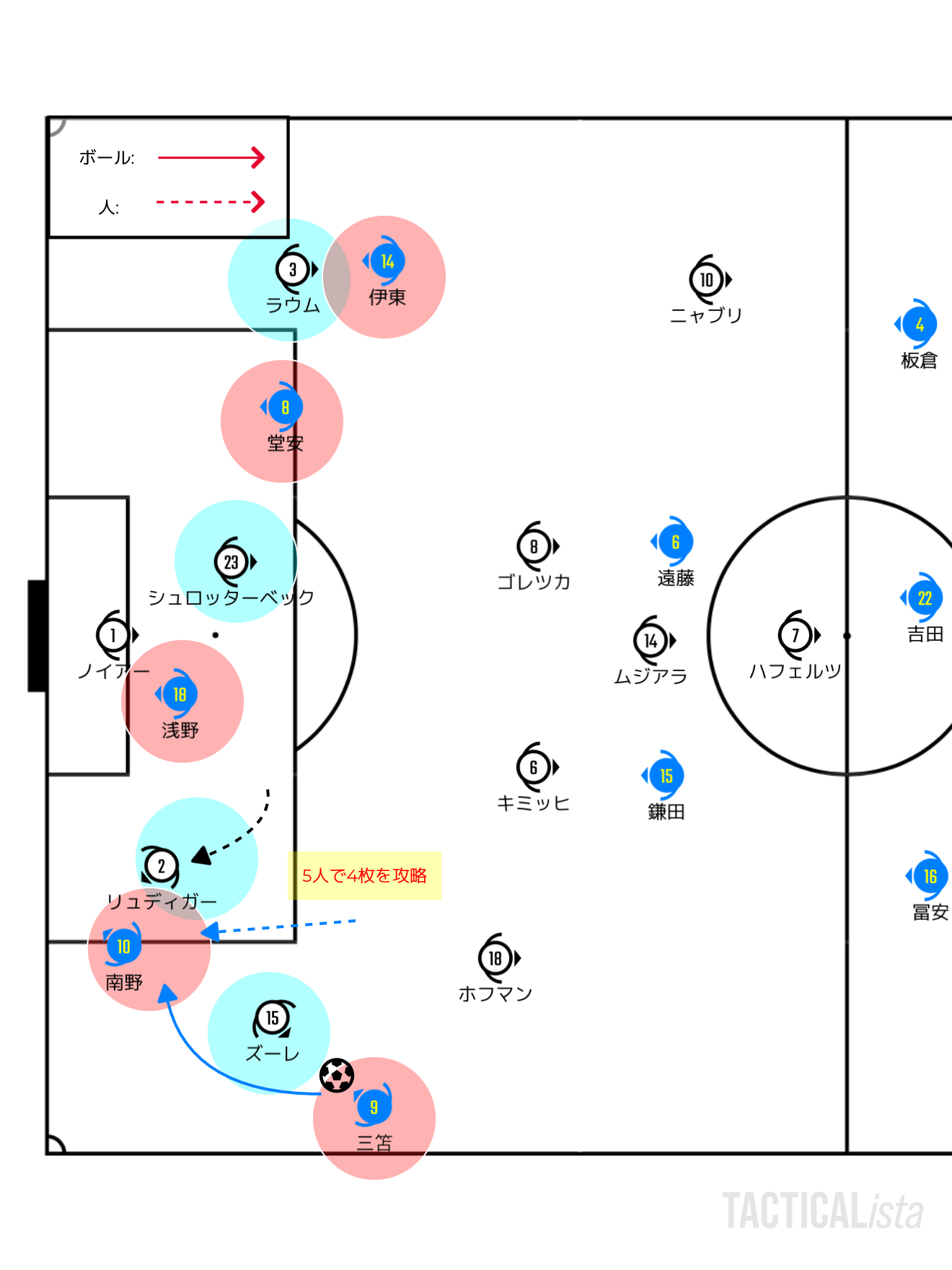

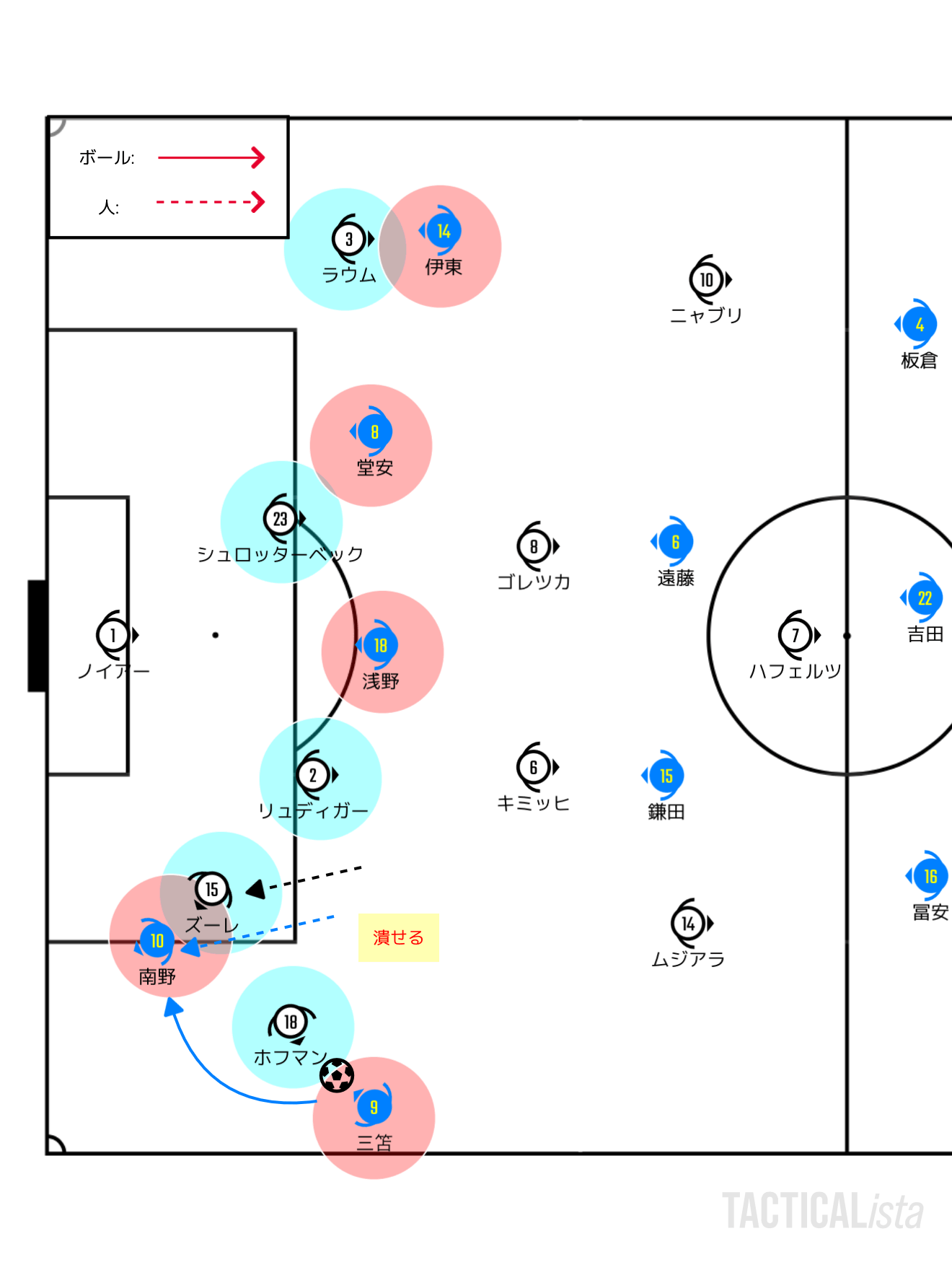

システム変更により、少なくとも押し込まれる機会は減らすことに成功した日本。だが、システム変更の恩恵はボール保持にも及ぶ。ドイツは日本のボール保持においては4-2-3-1に戻るが、日本は保持と非保持の両面で基本システムを3-4-3にした。そのため、日本がボールを持った局面においてはシステムのズレが継続することになる。つまり、日本にとっては保持の方向だけズレの優位をいかせている形になる。

加えて、ポイントになったのは日本の選手交代。WBに三笘を投入したり、酒井の負傷で南野を投入したりなど、徐々に前線の選手は攻撃色が強くなってくる。すると、敵陣の深い位置で5レーンそれぞれに人が立つ形になる。特に存在感を放っていたのは左の大外に立っていた三笘。この対応にズーレが流れることにより、ドイツはSB-CBの間のスペースが開くようになる。

このスペースを狙っていたのは南野。同点ゴールのシーンにおいては大外の三笘からのボールをハーフスペースの裏で受けた南野が堂安の同点ゴールに繋がる折り返しを決める。決めたのは堂安。逆サイドから絞ってフィニッシュをもぎ取ってみせた。

おそらく、これにとっては日本にとってはワンチャンスと言える形。2分後に同じように南野が左のハーフスペースから裏抜けした場面では、三笘を他の選手が監視し、南野の裏抜けを予測したズーレが完全に潰し切っていた。同じ形のチャンスメイクは期待できなかっただけによくワンチャンスで決め切ったように思う。

ドイツからすると非保持での対応が後手になったのが後半に苦しんだ直接要因になる。ホフマン、ラウム+3CBでの5バック形成はネーションズリーグでもやっていた形なので、ホフマン投入のタイミングでズレを消す5バック移行はできるかなと思ったのだが、スムーズに対応することができなかった。そのあたりは代表戦ゆえの難しさだったり、システム変更がオンプレー中には難しいという環境要因もあるのだろう。

同点にした時点で日本の意識は基本的には後ろを埋めることを重要視するようになる。5バックは自陣で相手を迎撃するスタンスにシフト。三笘が冨安の横でロングボールを跳ね返し続けるという姿を予測できたファンはおそらくいないはずである。南野、堂安のシャドーコンビのプレスバックも効いており、三笘と伊東も明確に負けることはなかったため、サイドがウィークポイントにならなかったのは非常に大きかった。

後ろに重きを置いたプランにおいて得点までは難しいかな?と思ったファンは多かっただけに、浅野の勝ち越しゴールはまさに僥倖。マッチアップ相手がこれまで前田と浅野のマッチアップを潰し続けていたリュディガーではなく、シュロッターベックだったのは幸運と言えるだろう。一方で抜け出しからのシュートの一連はまさしく浅野の技術の賜物。インサイドに進路をとるトラップに加えて、実質ニア天井一択のシュートをノイアー相手に決めてみせたのだから、この男は恐ろしい。

大男がズラッと並ぶドイツのセットプレーには冷や汗をかかされたが、ラストプレーにおける権田のハイボール飛び出しからのパンチングには痺れた。1-0局面の連続スーパーセーブしかり、彼もまたこの試合の主役の1人ということに疑問の余地はない。

日本のW杯史上初の逆転勝利はなんとドイツ相手。前日のサウジアラビアと同じくアジア勢として大仕事を果たした日本がグループEの幕開けに特大の波乱を巻き起こした。

あとがき

■10回に1回を引き出した勝負師ぶりとと引き上げる努力継続を感じる90分

前半に2-0になっていればゲームオーバーだった展開の中で、凌ぐことができたのは幸運だろう。ポストに弾かれたギュンドアンのシュートやハフェルツのオフサイドなど、幸運の助けがなければ今はドイツには勝つことはできないし、それが今の日本の実力である。

追いかける際のプランはリスクも隣り合わせのものだったが、格下のチームが追いかける展開になるのだからリスクが出てくるのは当然とも言える。修正しなければ一本調子にタコ殴りにされる展開もありえた中で、修正と選手交代に成功した森保監督の勝負師としての才覚には脱帽するばかりである。

同時にドイツとの力関係は10回やれば1,2回くらいは勝てるかもくらいの肌感覚であるとも自覚できる一戦でもあった。そうした部分はその日のプラン1つでおいそれと埋められる差ではない。代表選手の日常の引き上げしかないだろう。そうした差に自覚的であることと、今回の勝利を祝う気持ちは同居することはなんら不自然なことではない。日本の勝利に心躍り、この大会の先行きに期待を膨らませつつ、次にドイツと当たる時には、日本代表がよりがっぷり組み合えるチームになっていることもまた期待したい。

試合結果

2022.11.23

FIFA World Cup QATAR 2022

Group E 第1節

ドイツ 1-2 日本

ハリファ・インターナショナル・スタジアム

【得点者】

GER:33′ ギュンドアン

JPN:75′ 堂安律, 83′ 浅野拓磨

主審:イヴァン・バートン

第2節 コスタリカ戦

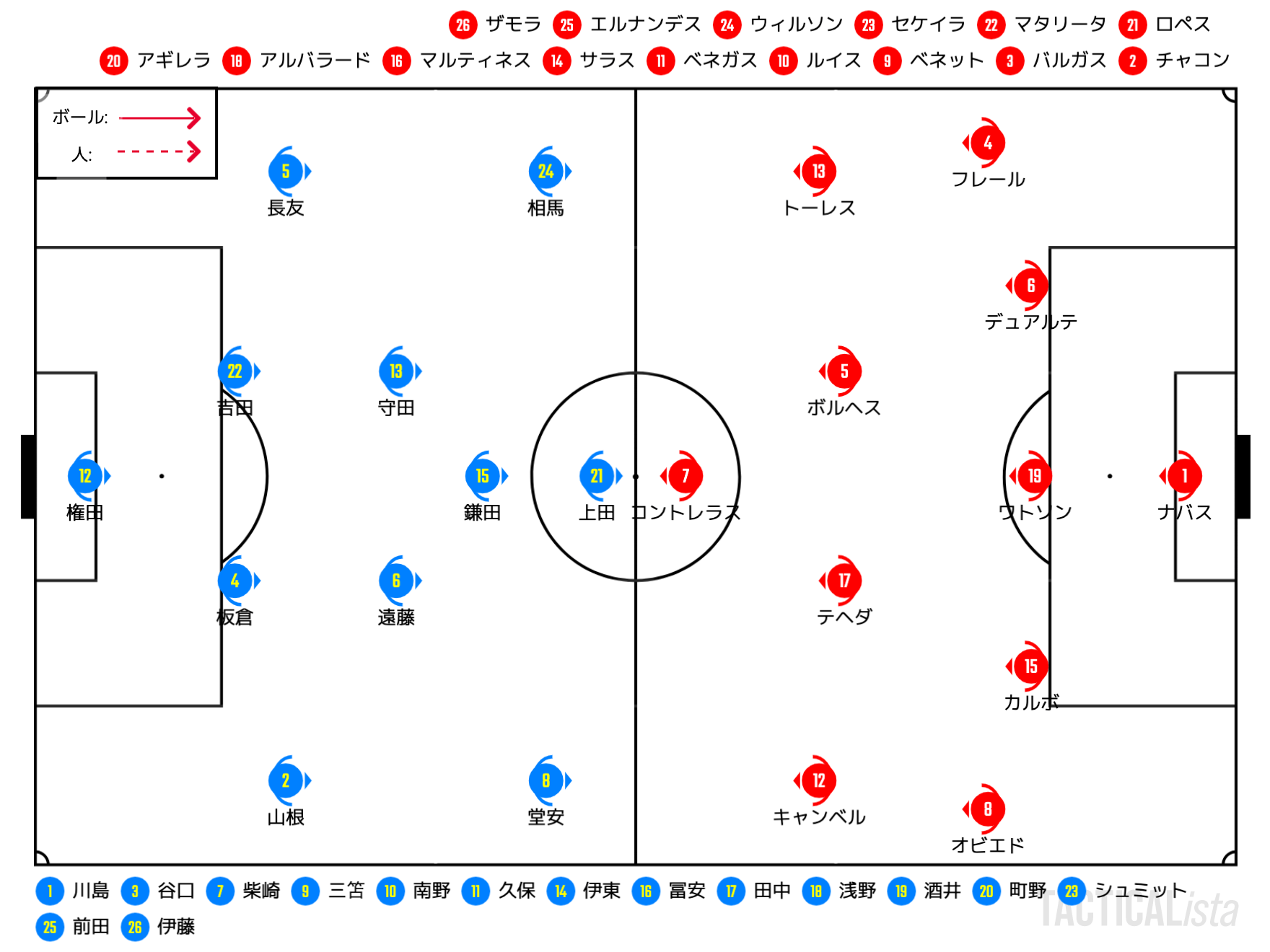

スタメンはこちら。

■山根の日常のトライが実を結んだ右サイド

ドイツに金星を挙げた日本が2戦目に戦うのはコスタリカ。連勝を達成すれば、この後行われるドイツ×スペインの結果次第では最終節を待たずして突破が見えてくる。

そのために必要なのは得点である。この試合は日本のボール保持を軸に展開されていたため、日本に求められていたのはボール保持で解決するプランの提示である。

まず、コスタリカがどういう陣形で来たかを整理する。初戦はスペイン相手に4-4-2で撃沈したが、この試合では5-4-1を採用。スペイン戦でもかなり似通った5-4-1を途中から活用しており、日本戦ではこの形を頭からやってきた形だ。

5-4-1ではあるが、プレスの開始位置はミドルゾーン。余談ではあるけども、ローライン型の5-4-1というのは今回のW杯でスタートで採用しているチームはほとんど見ない。最も撤退意識が高いコスタリカですらこうなのだから、W杯に出るレベルのチームならほぼこのプランでスタートするという考えは全滅なのだろうと思う。

5バックを壊すには「溶かすように」という話を聞いたことがある。後ろへの重心を高めているチームに対して、1人1人を動かしていきながら開けた穴をどのように活用するか?という部分ができていなくてはダメということだろう。

この「相手を溶かす」という部分で日本が最も可能性を感じたのは右サイドだった。コスタリカの5-4-1のシャドーはインサイドにボールを入れられることを嫌ったのか、インサイドよりに立つことが多かった。そのため、SBはボールを比較的自由に持つことができる。

右サイドで際立っていたのは山根である。この日の山根が素晴らしかったのはインサイドへのパスを刺すという意識の高さだ。たとえば、7分のシーン。山根→上田のパスから鎌田が前を向けた場面だ。この場面では上田と鎌田の周辺には3人のコスタリカの選手がいるが、山根→上田へのパスと鎌田の方向転換により、相手を外した鎌田が前を向いてボールを持つことができている。

後ろに重たい重心の相手に対しては、なるべく多くの選手の動きの逆を取ることが肝要だが、この場面ではそうした連携に必要なものが詰まっている。山根の斜めのパス、上田のポスト、鎌田の動き直しはいずれも重要なピースと言えるだろう。

山根のインサイドへのパスが絡むシーンはこの場面以外にも。全体的に右サイドは1人の動きに合わせるように他の選手がオフザボールの動きでフリーになることができていた。

川崎サポ視点をねじ込むと、山根のFWに向けた斜めのパスは2年間ひたすらチャレンジしてきた部分である。過密日程においてなかなかボール保持の精度が伴わなかった試合においても、相手の懐に差し込むこのパスへのトライを止めることはなかった。その部分がこの大舞台で垣間見えたことは川崎サポとして彼の背中を追い続けていた身として非常に誇りに思える部分だ。

右サイドでは前を向く選手は時折作ることができていた日本。難しかったのは前を向いた選手のクオリティである。特にブレーキになっていたのは鎌田。前を向くことができた後のプレー選択やドリブル、パスの精度が噛み合わないことが多く、前を向いた後の時間をうまく使うことができなかった。上田ももう少しボールを収める役割を期待されていたと思うが、思ったよりもボールコントロールが跳ねてしまった印象だ。

オフザボールの動き直しの意識をもう少し求めたい堂安と警告をもらってしまったせいで退場のリスクが発生してしまった山根にも懸念はある。ただ、それでも選手に前を向かせるスペースを生み出す仕組みについてこの日の日本の中で一番できていた場所は山根がいた右サイドと言えるだろう。

逆サイドは長友、相馬の2人の関係性で完結していた感があった。15分のシーンなどはそもそも長友のパスが長くなってしまったこともあるが、この場面のように左サイドは3人目の登場人物が出てこないことが多い。

左サイドは大外に入る相馬の突破力頼みになってしまっており、彼が枚数を剥がすことで攻撃を機能させるしか選択肢がない。かつ、相馬が仕掛ける状況を他の選手の立ち位置によって整えられているわけではないので、左サイドはPAに入る有効な手段としては右サイドと比べると存在感はなかった。

中央への縦パスもトライしていた日本だが、先に述べたポストとライン間で受けた選手のプレー選択には難があり、狭いスペースを壊すのには十分なクオリティとはいえず。ボールを持ちながらの解決策を見出すのが難しい状況になった。

■堂安と相馬を退けられプレスは機能不全に

ボールを持っての解決策が見出せない日本。だが、敵陣に襲いかかる手段としてはもう1つ手段がある。もちろん、プレッシングだ。日本は立ち上がりから敵陣に積極的なプレスを仕掛けてきた。

コスタリカのボール保持は3バックがそのまま並ぶケースが多く、真ん中に入ったワトソンが1列前に入る形でGKを含めて菱形を形成していた。日本はこれに対して上田、鎌田がチェイシング。それに加えてボールサイドのSHの相馬と堂安のどちらかがプレスに出ていく形でマークつくことが多かった。

コスタリカのバックラインはそこまでボールを蹴って捨てる意識は高くないが、繋ぐためにはバックラインのプレス耐性が高くない状況。はっきり言ってボールを持っている時はプレスのかけ甲斐があるチームである。

そんなコスタリカにおいて厄介だったのは左のSHのキャンベル。低い位置に降りてきてはボールを預けて起点となっていた。このキャンベルに日本は手を焼いた。

日本にとってこの試合の想定外だったのは中盤におけるフィフティーのデュエルで思ったよりも劣勢に陥っていたこと。ファウルなしでクリーンにボールを奪えるケースは限られており、その中心人物であるキャンベルに対してはファウルを犯してしまってFKを与える場面もあった。

もっとも、キャンベルが降りてボールを受けることで日本に恩恵がないわけでもなかった。最も得点の可能性を有する彼が位置を下げてボールを受けることでコスタリカの得点の可能性はだいぶ下がっていたと言えるだろう。

だが、日本がボール保持で達成できなかったスペースをうみだし、攻撃に移行することを目的とすれば話が違ってくる。高い位置から取り切ってカウンターに移行するという流れを断ち切るキャンベルの存在はうざい。保持で相手を動かせなければ、プレスで保持をひっくり返せばいいじゃない!という日本のプランを邪魔したのがキャンベルである。

キャンベルの左サイドの登場によって困ったのは堂安である。自陣のサイドの低い位置で自分がマークすべきかどうか悩む選手が出てくるというのはちょうどドイツ戦でミュラーが登場した時の久保と同じである。

前半途中から、コスタリカが保持において4バック気味に移行したことはさらに堂安を悩ませることになる。SBロールを担う目の前のカルボと降りてくるキャンベルの挟み撃ちに遭う堂安は時間と共に前向きのプレスを担うことができなくなる。

時を同じくして日本が行ったのは3バックへのフォーメーション変更だ。キャンベルの降りる動きやバックラインの4バック変形によって乱れてしまった守備の基準点をはっきりさせるためというのが真っ先に思いつくこの変更の理由である。

しかしながら変更以降も日本はプレスのスイッチを入れることはできず、堂安は出ていくべきか背後をケアするかの迷いが継続した状態。前からハメきれない日本の前線の守備を見れば左WBの立ち位置になった相馬がポジションをひとまず下げる形になるのは致し方がない。

日本はこのように相馬と堂安が前プレから排除されたことで序盤のようにプレスを効かせる展開を失ってしまった。こうして非保持においてもリズムを掴むことに失敗した前半の日本だった。

■三笘にボールが届かなかった理由は?

後半、日本でまず存在感を発揮したのは浅野拓磨。高い位置からでていくことを選択したコスタリカの守備陣に対して、サイドからの裏抜けで牽制を行うフリーランを見せたのはさすがである。加えて、インサイドにおいてもポストプレーから守田のシュートを誘発。ボールを収めることで裏抜け以外の価値も証明する後半の立ち上がりとなった。

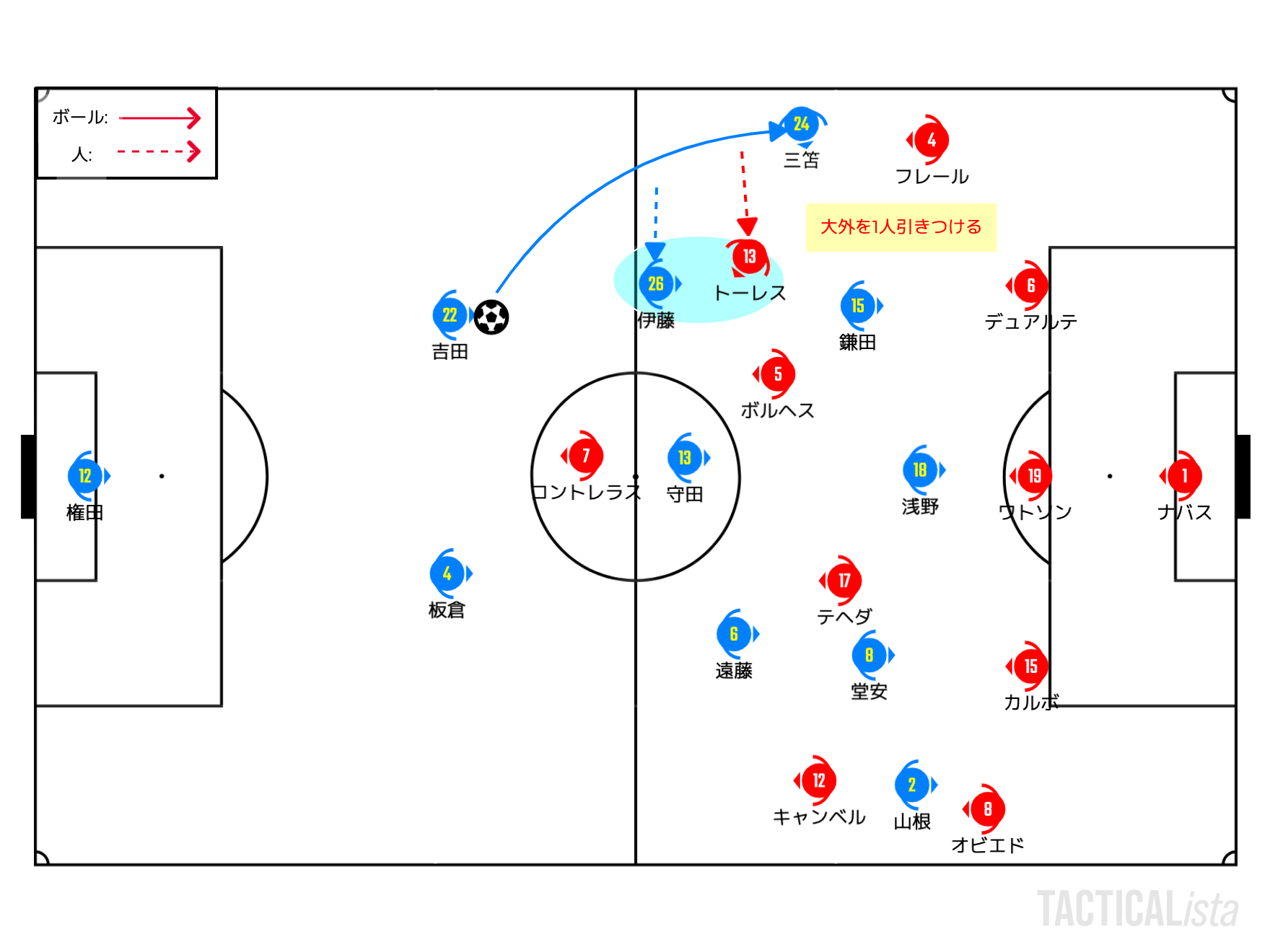

もう一人の交代選手である伊藤も立ち上がりは持ち味を発揮していたように思う。58分のようにコスタリカの右のシャドーであるトーレスの背後に顔を出し、インサイドにボールを運ぶなど中央でのプレーは悪くなかった。

気になったのは中盤3枚の振る舞いである。鎌田、遠藤、守田の3人は明確に前半よりもプレーエリアが下げることが多かった。そのため、先に述べた高い位置までボールを運んだ伊藤にはパスの選択肢があまりない!という状況に陥ることになる。

伊藤に関しては交代で入った三笘を左サイドでうまく活用できていない!という指摘が多く見受けられる。その要因の一つはこの中盤の列落ちである。日本の後半の保持時の立ち位置は相馬以外の4人のDFラインの選手に、中盤の1人が降りる形で加わる陣形である。

一般的に左の大外でWGロールを行う選手に1on1をさせるための最も有効な手法はSBロールの選手が絞ることである。この動きによって、大外への動線を確保することができる。この試合のコスタリカのように三笘に対してシャドーとWBでダブルチームを敷いてくるチームに対しては、尚更インサイドで相手の注意を内側に向ける必要がある。

だが、この試合においては伊藤は外に開く立ち位置をとっていた。そのため、三笘にボールをつけるために適切ではなかったのは確かだろう。しかしながら、なぜ伊藤が外側のレーンに立っていたかと言えば、中央の低い位置には降りていたCHが渋滞していたからである。この位置に立たれてしまっては伊藤は一旦外に開くという発想になっても不思議ではない。

加えて、上の図で大外への出し手となる吉田は68分に左足で外に出したパスをミスしている。というわけで伊藤が絞った上でも大外をうまく活用するには、また別の技術的な問題があるということである。

いずれにしても左サイドにおいては後半追加タイム手前まで三笘に1on1で勝負する機会を与えられなかったのは、日本の左サイドがインサイドでマーカーを惹きつける動きができなかったからという部分が大きい。相手を背負っている状況や2人にマークがついている状況でボールをつけたとしても三笘からはすぐにボールがリターンしたことからも、三笘に「適切な状況で」ボールを出せなかったことはこの日の左サイドのユニットの失策と言えるだろう。

うまくいかなかった要因がはっきりしていた左サイドと比べると、他のポジションでは不可解なことが多かったのも事実だ。中央では2トップに入った一見そこに長所がないように思える伊東と浅野が細かいパス交換から抜け出しを狙っていたし、右サイドには山根が交代して相馬が入ってきたことで複数人でスペースを作りながらフリーマンを作れる状況は消滅。相馬と堂安が個人でなんとかしよう!という状況になっていた。こちらはなぜ機能しなかったかよりも、そもそも何をしようとしたのかのところから読み取ることができなかった。

浅野によってコスタリカのプレスを退けた日本は、押し込む時間帯によって解決策を見出すことができず。逆に75分以降にプレスのスイッチを入れたコスタリカに高い位置からボールを奪われて失点してしまう。吉田、伊藤、守田、権田にはそれぞれの悔いが残るプレーになってしまっただろう。

後半追加タイムにようやくいい形でボールを持つことができた三笘からの2回のチャンスを日本は生かすことができず。ドイツに勝利した興奮を打ち消してしまう手痛い敗戦で日本のGS突破には黄色信号が灯ることとなった。

あとがき

■ドイツ戦とは異なるベクトルの課題抽出

勝てない可能性はそこそこあるかなと思ったけども、まさか負けるとは思わなかった。45分間リスクをかけて敵陣に迫るアプローチを敷いたドイツ戦の日本と比べても、この日のコスタリカが得点を取るのにかけたコストは非常に小さく、コスタリカが勝つ確率はドイツ戦の日本勝利と同等かそれ以下と言ってもいいだろう。

とはいえ、ボール保持によって状況を解決できなかった時間は明らかに課題としてチームにのしかかる。個人的には予選で保持の解決策となった川崎式4-3-3をやるかな?と思っていたのだが、本線仕様の4-2-3-1ベースから布陣をいじることはなかった。

ドイツ戦のレビューにおいては「10回やって1回しか勝てない相手」という状況を長期的に解決していく必要性を説いたが、この試合においては「10回やって1回負けるかどうか?」の相手に対して勝ち切るプランを用意できなかったというまた違った部分の課題が見つかったと言えるだろう。

「10回やって1回しか勝てない」相手に勝ち、10回やって1回負けるかどうか?」の相手に負ける。ある意味「おあいこ」のような状況である。そうした状況を引き起こす課題を毎節毎節突きつけてくる感じはいかにもW杯だなといった風情である。

試合結果 2022.11.27 FIFA World Cup QATAR 2022 Group E 第2節 日本 0-1 コスタリカ アフメド・ビン=アリー・スタジアム 【得点者】 COS:81′ フレール 主審:マイケル・オリバー

第3節 スペイン戦

スタメンはこちら。

■前線の守備の優先事項は?

他会場の結果を当てにしない!という前提に立てば日本に残されたのは勝利の道のみ。厳しい条件で迎えたスペイン戦は当然のようにスペインの保持が中心の状況で進んでいく。

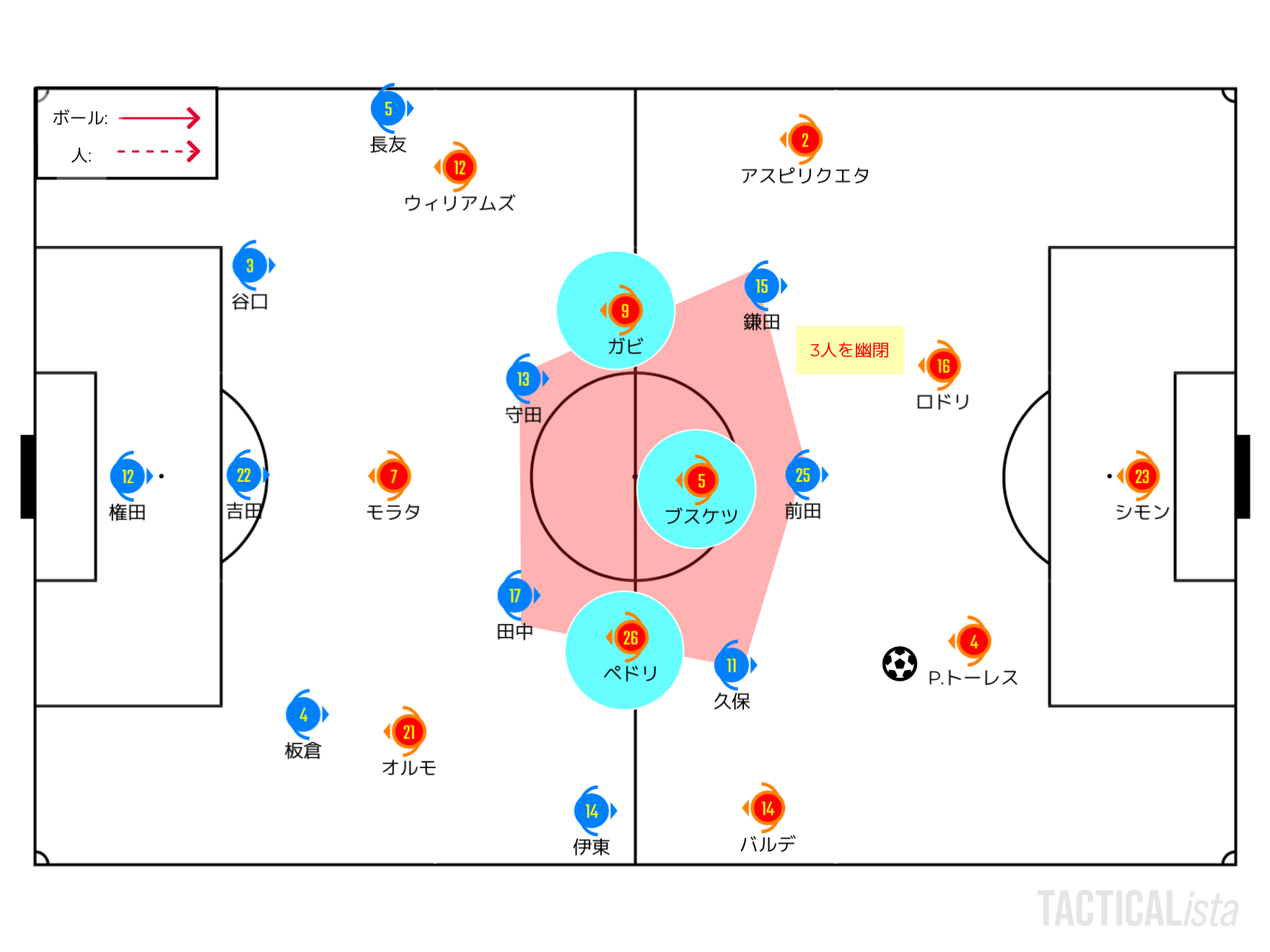

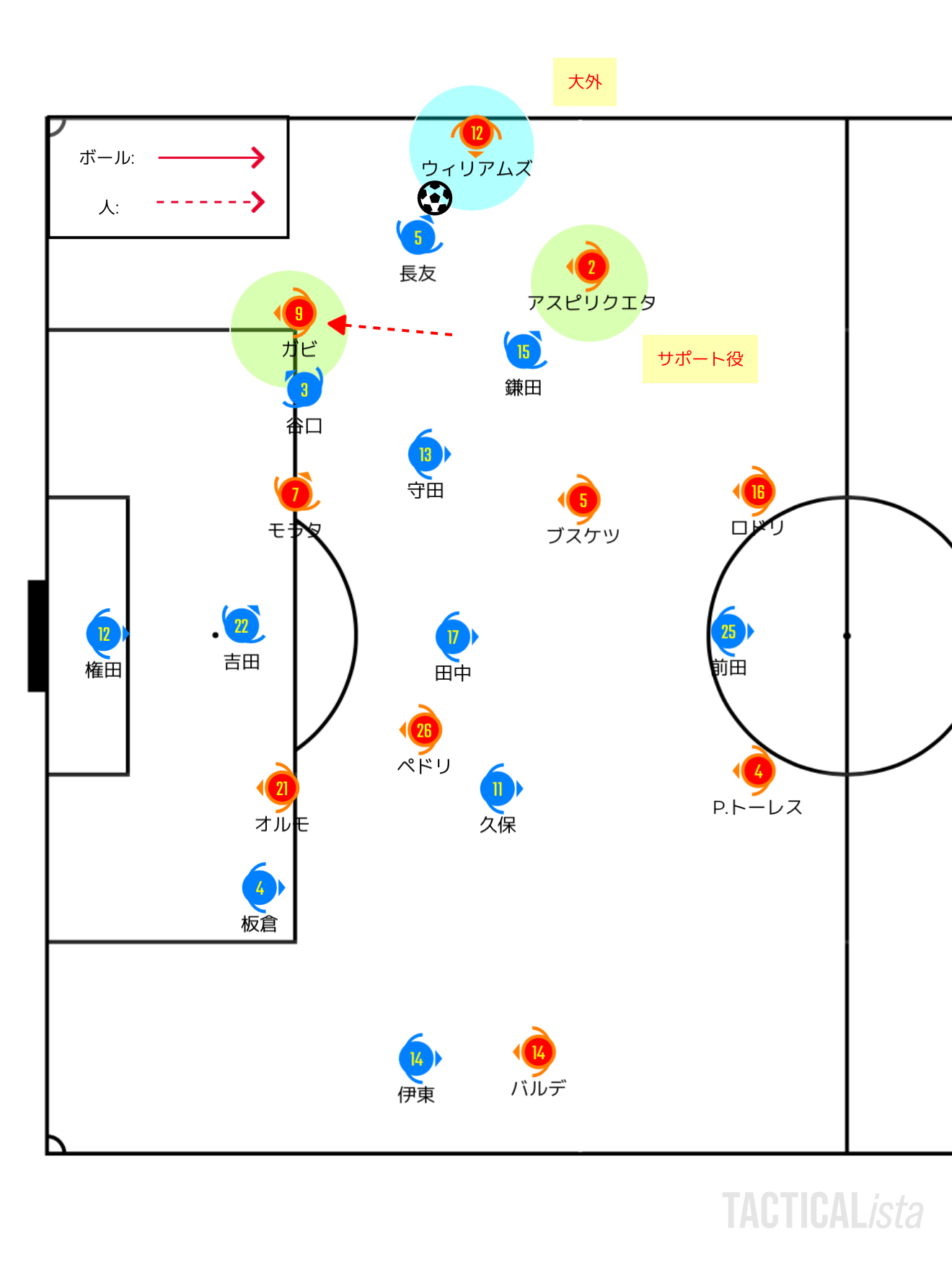

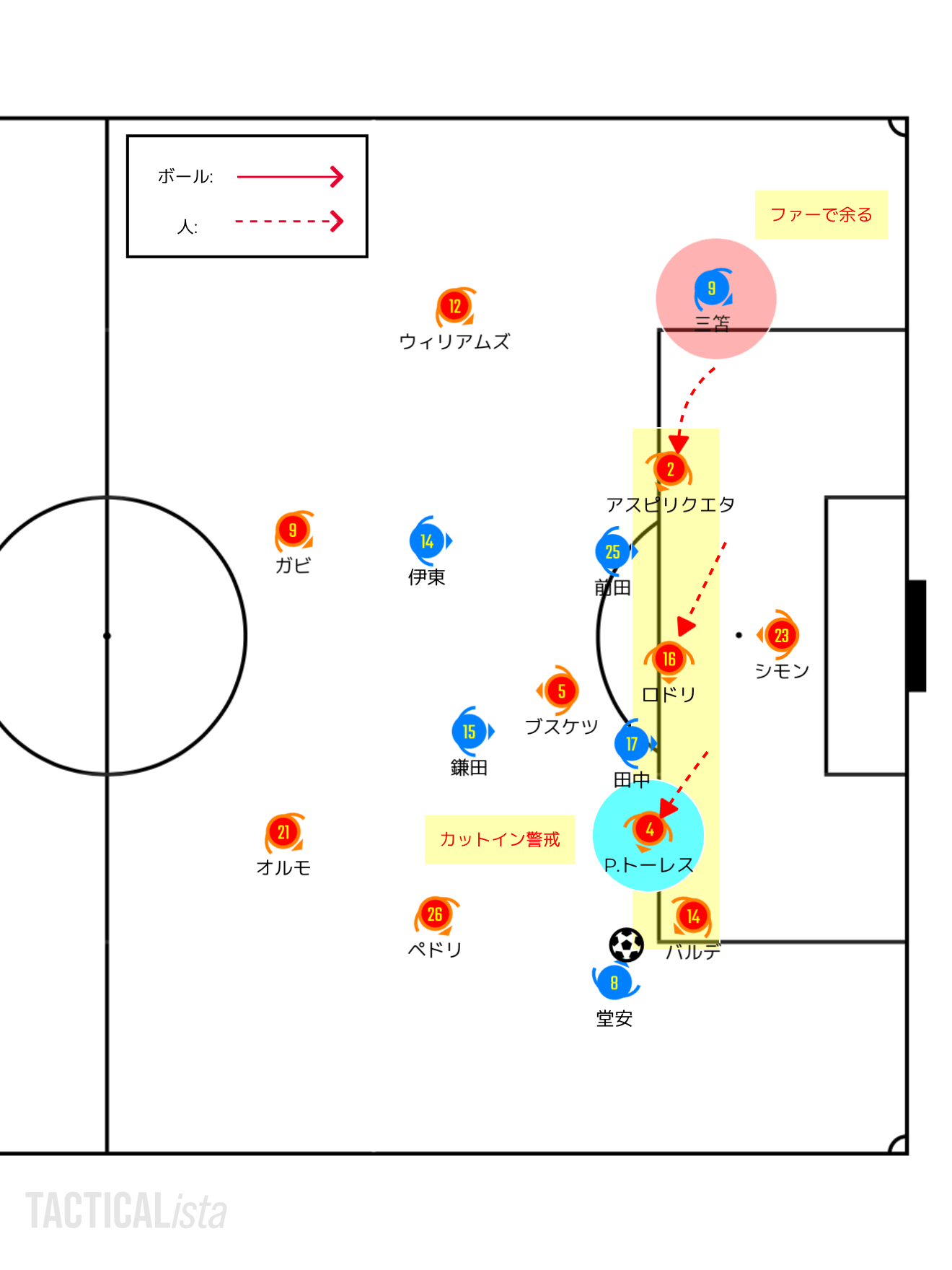

日本の5-4-1はミドルゾーンでスペインのポゼッションに対して構える。まず、スペインのボール保持に対しての日本のプレスのスタンスはCBはとにかく放置すること。パウ・トーレスとロドリのCBにはある程度持たせても仕方がないという方針だった。

その代わり、日本が大事にしたことはブスケッツ、ガビ、ペドリの3枚を幽閉すること。前田はブスケッツが前を向けないようにすることを優先していたし、久保や鎌田がスペインのDFラインにチェックに行くのは日本の中盤がスペインの中盤を管理できていると確信できてからである。

よって、久保と鎌田という両シャドーにとっても優先順位はインサイドを閉じることである。そうした日本のプレスの方針もあり、スペインはCBだけでなくSBもボールを楽に持つことができていた。

スペインからすると、保持でサイドを変えることも無限にパスを回すこともできる状態。ただし、中盤を封じられているのでボールを前に進めるためには工夫が必要である。

というわけで動き出すのはスペインのIH。ボールサイドのIH(下図のペドリ)は降りる動きで対面の日本のCH(田中)にどこまでついて来れるかを試す。逆サイドのIH(ガビ)は日本のボールサイドと逆のCH(守田)の脇に構え、スペインのCB(パウ・トーレス)からの対角のパスを待ち受ける。

パウ・トーレスはこうしたバックラインからの配球にはうってつけのCB。バリうまCBである。同サイドと対角を使い分けることができる足元を有している。日本が苦戦したのはどちらかといえばガビに向けた対角パスの方。ガビは谷口に捕まらないようにポジションを探るし、谷口は潰せるタイミングであれば前に出ていって迎撃する。ガビが谷口との距離感を測るのに成功し、フリーで前を向くことができれば日本は撤退を余儀なくされ、スペインはアタッキングサードに入り込む。

日本からすれば同サイドのパスを防ぎにペドリをケアしていたところに、ガビまでのパスを通された格好。スペインはこうした守備側の狙いを外すためのポゼッションを仕込むのが抜群にうまい。ズレを作り出すための主役がペドリとガビである。それだけでなく、スペインは前線からモラタとオルモも降りるチャンスを狙いながらボールを受けにくる。これも守備側の狙いを外すための「バグ」の一種である。

同サイドのCHをケアすればOK!というスタンスが通用しなくなりつつある日本はだんだんと自陣に押し込まれるようになる。アタッキングサードにおいてはサイドのトライアングルで大外を基準にハーフスペースの抜け出しと、マイナス方向のサポートを用意するのが十八番。誰がどこを使うかが決まっていれば守る側も対応が楽なのだが、これを大外とサポート役を入れ替えながらできるのがスペインの強みである。

その上で、この日はオルモの外を回るバルデのフリーでの突破や、ウィリアムズの1on1での仕掛けなど、選手の個性による上乗せ要素がある。スペインのベースとそれに上乗せした部分に日本は自陣で耐えなければならない。

そういう意味では右サイドのマイナス方向から上げられたクロスからの失点は頭を抱えたくなるものだった。モラタの巧みな動き出しに板倉と吉田が翻弄されたのは確かだが、ここは同数であればきっちりと防ぎたいところ。個性というよりもベースで簡単に破壊されてしまった印象だ。日本はスペインのジャブでリードを許す先制点を与えてしまった。

■痺れを切らしたプレス隊が前進のきっかけに

リードをスペインが奪ったことで状況は変わる。ただし、変わったのは盤面というよりは両チームの思惑である。この日の日本のプランはスペインがサイドを変えたり、あるいはボールをただ回すことは許容するものである。しかし、このプランが成立するにはスペインが前に進もうと縦にパスを通すというチャレンジが前提が必要になる。縦にボールを入れる必要がなければ、スペインはいつまでだってボールを回すことができてしまい、日本がボールを奪うきっかけがないからだ。

日本がボールを回すことを許容していたという構図は立ち上がりと変わらない。けども、先制点によってスペインがゴールに向かう優先度を下げるようになったことで、日本はボールの取り所をさらに見つけにくくなる。

加えて、ボールを奪った日本は保持で起点を作るのに苦労する。スペインのプレスは即時奪回を施行して、前線からボールを奪い返しにくる。スペインの即時奪回が他のチームと少し違うのは、他のチームがショートカウンターに向かう事という得点に向かえることを意識してプレスを行うのに比べて、スペインはボール保持を取り戻せることを意識してプレスを行うことである。

たとえ、取り戻す位置が低くなったとしても、またボールをつなぐことができれば自動的にボールとともに敵陣にもう一度迫り直すことができる。ゴールに直線的に向かう優先度は低いため、前線が前に残った状況にこだわる必要がない。よって、スペインの即時奪回は縦パスを捕まえた選手と前から戻った選手でサンドするケースが多い。

自分がフットサルをやる際に「戻ってから休め」という声をボールロスト時に仲間にかけられることがある。スペインのプレスのイメージは「奪ってから休め」というニュアンスに強い。多くのチームがプライオリティを置いている奪った後に直線的にゴールに迫るという要素があまり含まれておらず、奪った後はまた整えるフェーズに入るのだ。

スペインのスタメンの中でこの規律を維持するという点で怪しかったのは右WGのウィリアムズ。プレスバックをサボったり、挟めるところでマークを受け渡す対応をしたせいで日本からボールを取りきれないシーンがあった。鎌田がボールをキープできたり、長友が吉田からのロブパスを受けて前進できたのも、ウィリアムズの背後を狙い目とすることが多かったからだ。

逆サイドは鬼だった。オルモのプレスバックは容赦無く、中央に逃げようとしたらモラタも挟みに戻ってくる。実質バルデの背後に一か八かの裏抜けを挑む形でしか勝負することができなかった。

左サイドからきっかけは掴んだといえ、十分な前進の機会を掴むのにはままならない日本。スペインのボール保持の時間が大半を占める状態を変えることができない。このままでは無条件敗退。スペインはゴールに向かうチャレンジをしない。膠着状態が日本を焦らせていたのは想像に難くない。となると、動き出すのはプレス隊である。

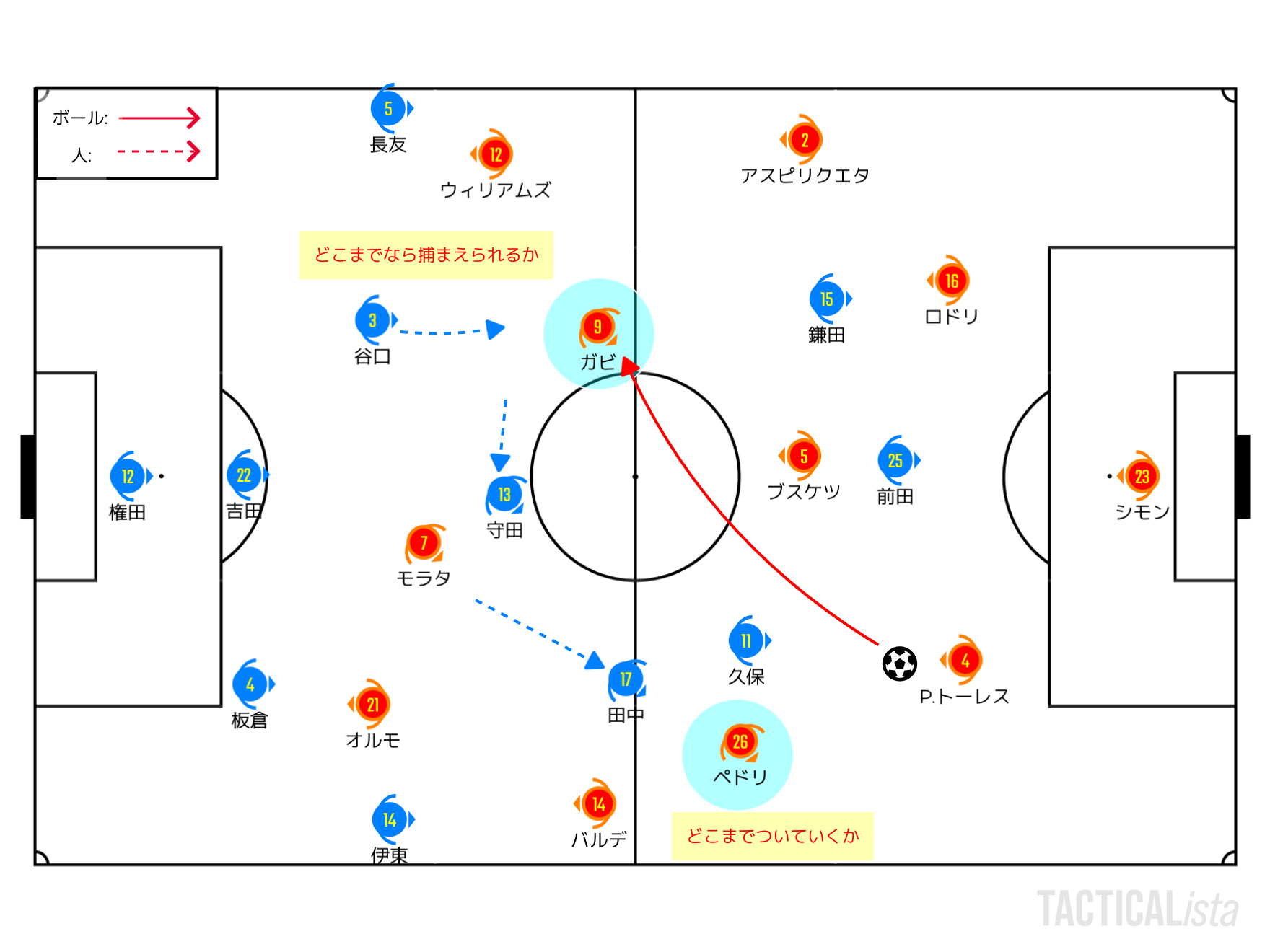

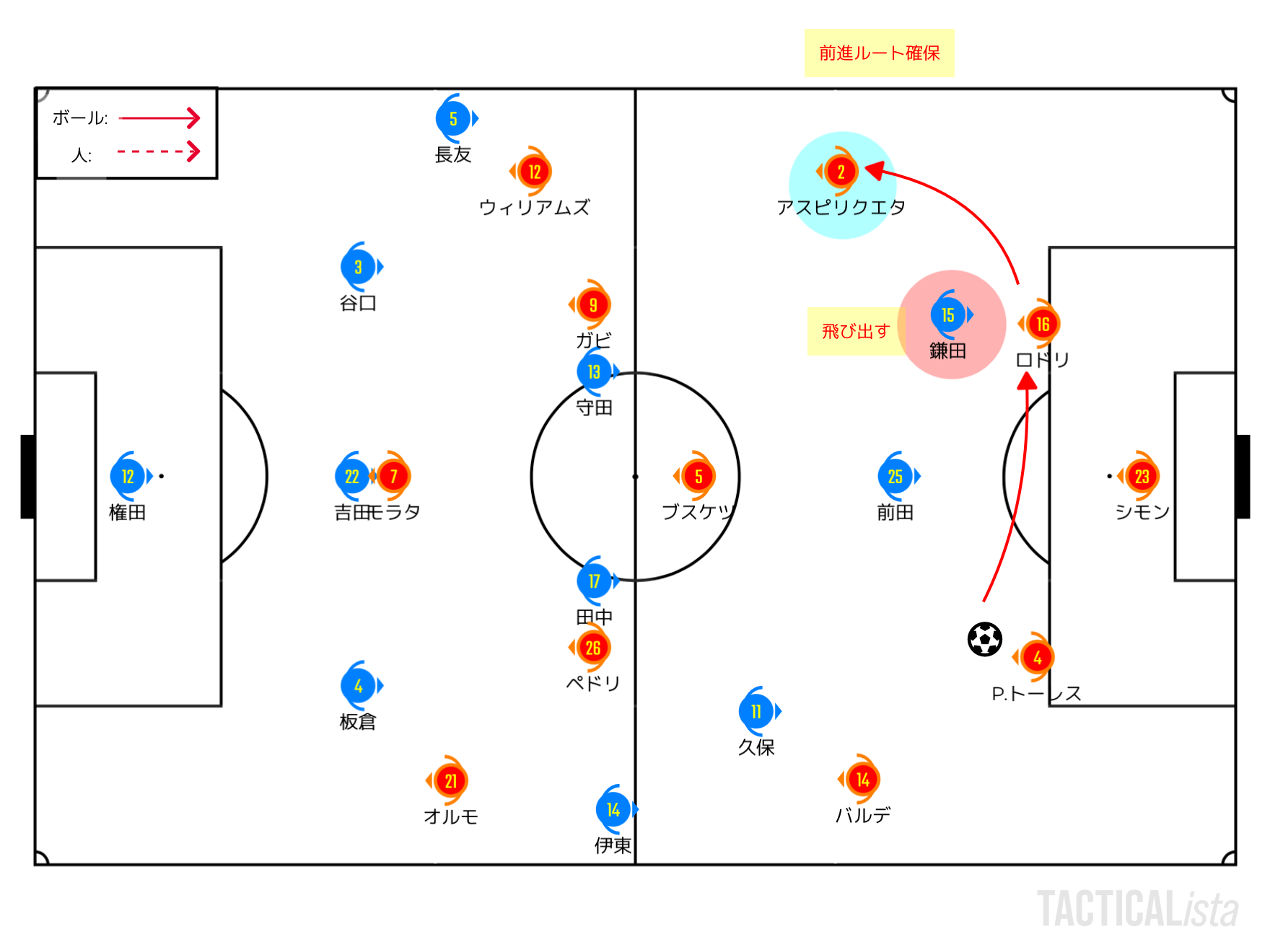

痺れを切らした感があったのは鎌田。トーレス→ロドリというスペインの横パスに対して、チェックに出ていくようになった。

しかし、日本は鎌田の前からのプレスにいく!というプランを共有しきれていなかった。そもそも日本の立ち上がりのプランはスペインのDFラインは放置するという、後方に重心を置いたもの。そこから鎌田1人がプレスに行くだけでは後方に穴を開けるだけになってしまう。

鎌田が前に出たことで、スペースを享受したのはアスピリクエタ。鎌田がケアしきれない場所からドリブルで前にボールを運べるようになる。スペインは日本が無理をしてきたルートから前進をしていく。

右サイドでは田中碧が鎌田と同様にプレスに行くかどうかを思案していた。こちらのサイドでは久保、伊東、板倉が後方の受け手をケアしながらプレスに行けていたので、スペインのボールを下げさせることに成功することもあった。

33分はその成功例の最たるものだろう。右サイドから田中がプレスに行くのを合図に、前田がウナイ・シモンまでプレスに行くことができる。ウナイ・シモンはプレッシャーを受けながらボールを捌くことがそこまでうまくなく、ポゼッションのミスからピンチを迎えることも少なくないGK。

前田がシモンにプレスをかける!というシーンを作り出すまでには苦労していた日本だったが、この形を作ることができればプレスの手ごたえはある。33分のシーンではすんでのところでシモンにボールをつなぐことを許してしまう。なお、シモンからボールを受けたのは例によって鎌田の背後でフリーになるアスピリクエタであった。

このように、プレスで前に出ていく際にはラインアップしながらの後方の迎撃が重要になる。日本は右サイドの田中碧を中心に部分的に前から捕まえに行くプランを採用するのだが、早い段階で迎撃部隊である板倉が警告を受けたのは痛恨だった。

板倉を皮切りに谷口、吉田とCBが連続で警告を受けてしまった日本。試合を動かすためのプレッシングのプランにおいて重要な迎撃部隊に警告という足枷がついてしまったのは大きな痛手だ。前半を1-0で折り返したことは悪くはないが、追い上げに必要なプランに暗雲が立ち込めたことがなんとも不気味な前半だった。

■堂安のゴールがスペインに変化を迫る

後半、日本は三笘と堂安を投入。それぞれ長友と久保のポジションにそのまま入る形である。

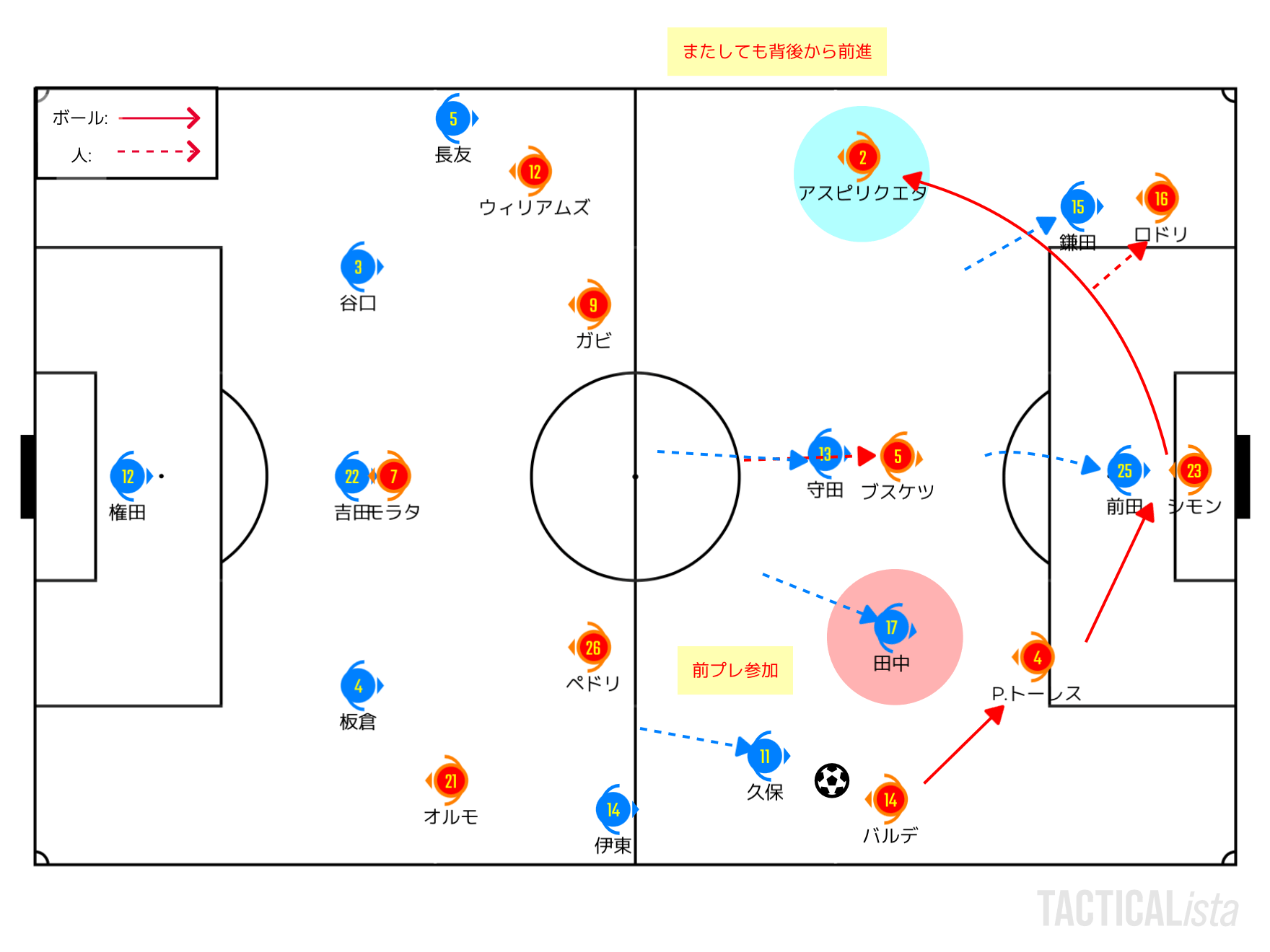

おそらくはプレッシングを強化し、きっちりと相手を捕まえにいく!というプラン変更なのだとは思う。堂安の得点シーンは先に取り上げた33分のシーンのように、前田がシモンにフォーカスしたプレッシングを仕掛けることができていた場面だった。

同点ゴールの場面で明確に変わったのは交代選手2人のポジションの振る舞いだ。前方のプレスには消極的だった久保に代わった堂安は左のCBのパウ・トーレスにチェックをかけていた。左WBの三笘もSBをチェックしに前に出てくる。前半の日本の泣きどころになっていた鎌田の背後のスペースに三笘がチェックに入る。

両サイドでプレスの後方支援が入った日本。前半のようにシモンはSBを逃げどころにすることができない。右に出してもボールは返ってくるし、左に繋いだら伊東が迎撃する。

前半は奪い取れなかったシモンへのプレスを成功させた日本は、ボールを奪うと堂安が左足を一閃。シモンのニアを抜き同点としてみせた。

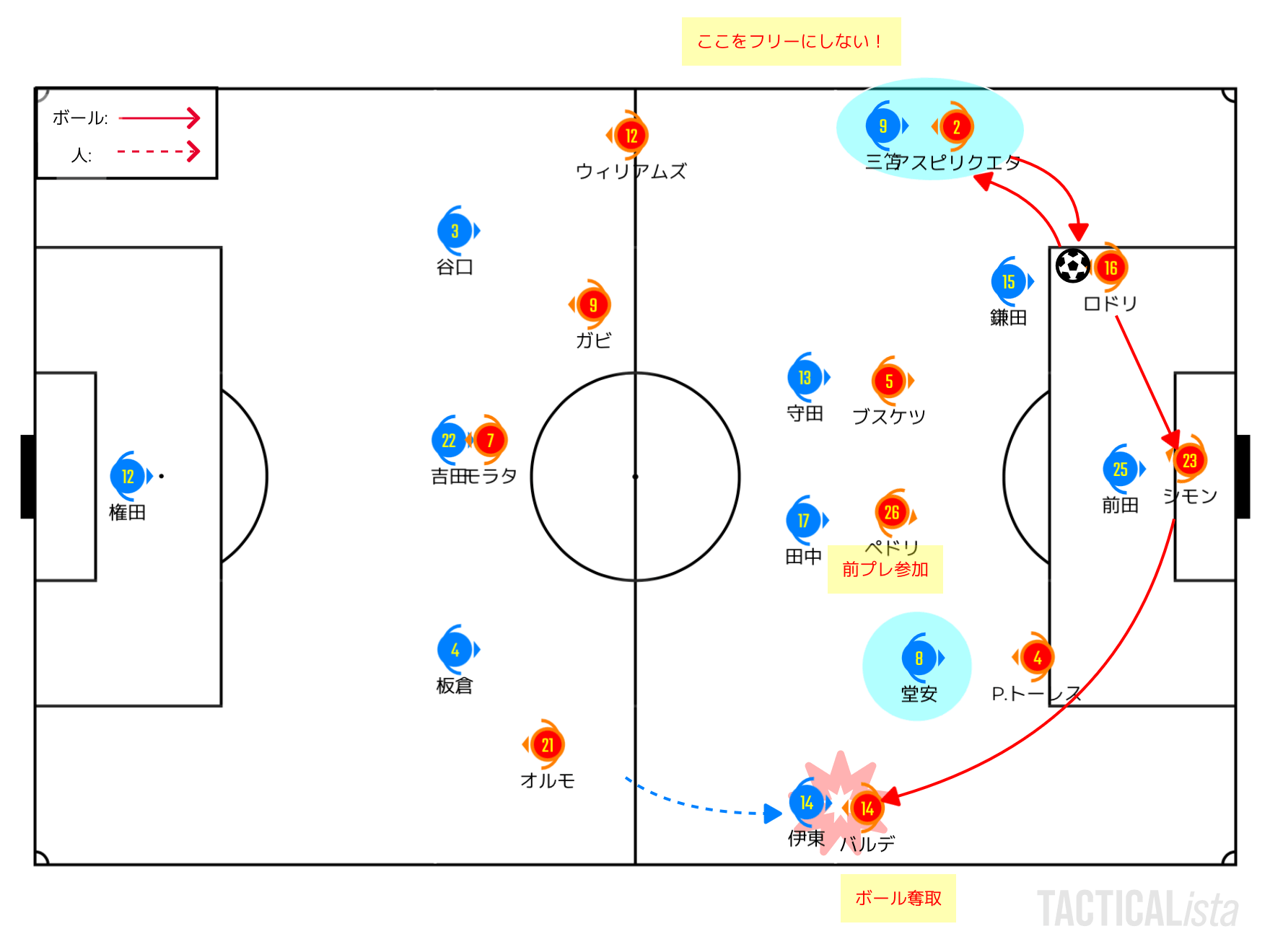

混乱に陥るスペインをよそに日本は畳み掛ける。右サイドの伊東へのフィードをキーに、田中の手助けを借りた堂安が右サイドでバルデと正対。同点ゴールのシーンがよぎったのか同サイドのCBのパウ・トーレスは堂安のカットインを警戒する場所に立ち位置をとっていた。

スペインのバックラインはパウ・トーレスが堂安に引っ張られる分、立ち位置が左寄りになる。そうなるとファーサイドでWBの三笘が余ることになる。いわゆる大外→大外。カットインではなく縦に切り込んだ堂安がファーの三笘にボールを送ると、三笘はエンドラインギリギリでこれを折り返し田中碧が押し込んでみせた。日本は後半5分余りで一気にスコアを逆転する。

選手交代で逆転した日本だったが、彼らの後半頭のプラン変更はやや読み取りにくい。というのは早々に堂安が得点という形で結果を出したからである。前田がシモンにプレスをかけられた際の約束事は前半よりも整理されたように思うが、そもそもどこまでリスクを承知で前から追い回すのか?とかどれくらいの頻度でリスクをかけるのか?についてはわからないまま。堂安の左足によって封印された疑問と言えるだろう。

逆転したことで日本はすぐさまプレスを控えるようになる。つまり、サイドチェンジはご自由に!スペインは無限にボールを持てます!という前半の時間帯の焼き直しが始まることになる。前半のこの構図は日本に焦りをもたらされるものだったが、後半はリードされたスペインが積極的に動かなければいけない状態になる。

しかも、スペインは前半に保持のバグとして機能していたガビとペドリの運動量が低下。バグを仕込めなくなったスペインは外を迂回する単調なボールの動かし方になってしまう。

そうしたときに解決策となりうるのは大外に1枚剥がせるWGがいるかどうかである。つまり、スペインに三笘薫はいるか?という話だ。だが、スペインはどの選手も均質的に保持におけるタスクをこなすことができる代わりに、大外で待ち構える卓越した個がやや不足している嫌いがある。

この試合でその役割を任されたのは左WGに入ったアンス・ファティ。しかし、同じタイミングで入った冨安が彼を完封。逆サイドにおいてはフェラン・トーレスを三笘が抑え続けるという時空の歪みのような光景で、日本がスペインの両翼を抑え続けた。

スペインの希望の光となったのは中盤に回されたダニ・オルモと交代で入ったアセンシオ。運動量が落ちたガビに代わり、中盤に入ったダニ・オルモはスペインの新しいバグである。CFをベースとしながらも右サイドやや低めでプレーするアセンシオとともに、日本の左サイドを攻め立てる。

アセンシオは右45度からミドルを狙っていくが、東京五輪でアセンシオワクチンを接種済みの三笘は体を投げ出してこれを防いでいた。ワクチン未接種+そもそもくたくたで動けない伊東がマークについた時は、アセンシオにミドルを許してしまうが、ここは吉田麻也のスーパークリアで事なきを得る。

最終バグであるダニ・オルモの抜け出しには権田が飛び出してキャッチングという100点の対応に成功。日本を最後まで苦しめたアセンシオ&オルモのコンビをシャットアウトする。

長すぎる7分の追加タイムをしのぎ切った日本。2強2弱と目されたグループEを首位で通過する金星をあげて2大会連続のグループステージ突破となった。

あとがき

■ゴールに『向かわない』か『向かえない』か

まず、川崎ファンとして触れておきたいのは谷口彰悟がこの試合を90分やり切ったこと。等々力でニアでクロスを跳ね返していた日常がW杯でスペインを倒す金星に繋がっているのだから、サッカーは陸続きなのだなと思う。あの等々力が世界と繋がっているという感覚を多くの選手にもたらした谷口の功績はこれからの川崎にとっては計り知れない価値となるだろう。

この試合のポイントは「スペインがボールを持てるけど、ゴールに向かわない」というこの試合の大半を占めた時間がどちらに有利だったかである。先制点を奪ったことでスペインが選択的に「無理してゴールに向かわない」という状況を選ぶことができた。

ところが後半は日本がリードを奪ったことでスペインが「ゴールに向かいたいが向かえずに苦しむ」という時間を過ごすことになる。戦況自体は変わっていない。いずれにしてもスペインはボールを持つし、日本はボールを持たれる。だが、どちらがリードしているかによってこの状況を美味しいと思えるチームは異なる。どちらのチームにとっても、スペインがボールを握るというこの試合の『均衡』を自分たちに有利な状況に持ってくるのに苦しんだ試合と言えるだろう。

モラタのゴール以降、『均衡』を自軍に引き寄せる仕事を両チームで唯一達成したのは堂安律である。スペインがボールを持ち、日本がそれを撤退守備で凌ぐというこの試合で最も長かった時間帯を左足一振りで自分たちに有利な状況に引き寄せたというのはこの上ない大仕事である。

決勝ゴールを得て、攻守に汗かき役をした田中碧がMOMに相応しい働きをしたのも確かだ。全くもって異論はないし、川崎ファンとしても嬉しい。だが、堂安もまた彼にしかできない貴重な仕事を果たした勝利の立役者であることに疑いの余地はないだろう。

試合結果

2022.12.1

FIFA World Cup QATAR 2022

Group E 第3節

日本 2-1 スペイン

ハリファ・インターナショナル・スタジアム

【得点者】

JAP:48′ 堂安律, 51′ 田中碧

ESP:11′ モラタ

主審:ビクトール・ゴメス

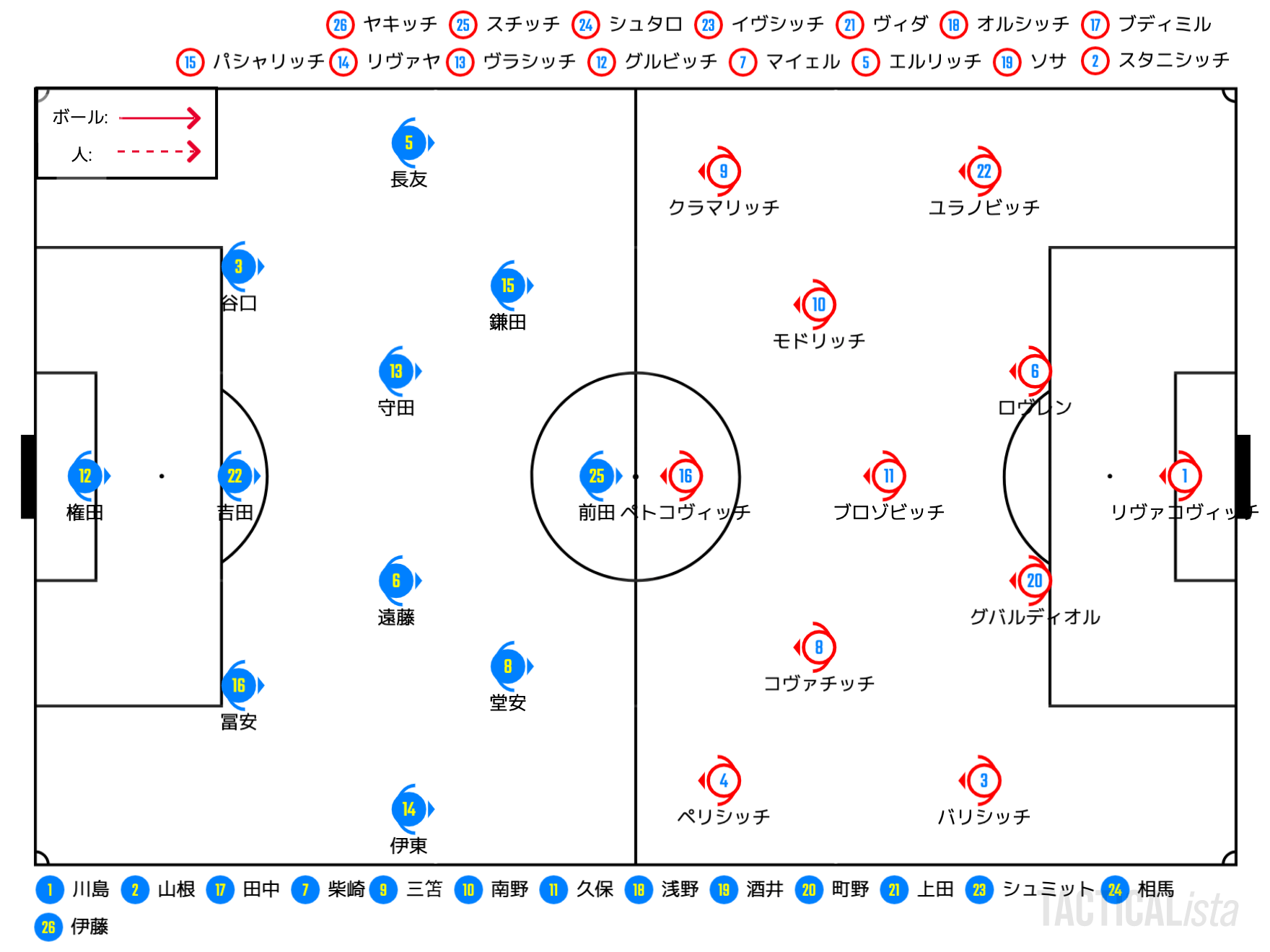

Round 16 クロアチア戦

スタメンはこちら。

■GSと比較すると『普通』の振る舞い

参加国の中でもかなり積極的にメンバーを入れ替えながら大会を勝ち進んでいる日本と、ここまで起用人数は16人と固定メンバー感を強く打ち出しながら戦っているクロアチア。ここまで方針は対照的ながら、このラウンドのスタメンはともに第3節の形をベースに組まれている。数人の入れ替えはあるが、どちらのチームもGSの基本システムだったと言ってもいいだろう。

スペイン戦はボールを持たれる側として過ごす時間が大半だった日本。クロアチアに対しては比較的積極的なプレッシングでスタートする。前田がバックラインまでプレスをかけれるか否かがハイプレスの境目になるのは同じである。

クロアチアならばスペインよりはいけるはず!と日本の3トップは積極的に前に捕まえにいくが、その目論見はあっさりとクロアチアの中盤に破られることになる。マークの受け渡しの隙にフリーになったブロゾビッチにいとも簡単に広いスペースに展開を許すと、日本は早々にハイプレスを諦めることになる。前田のプレス開始位置はブロゾビッチまで下げるように。

クロアチアはフリーになったCBのグバルディオルとパスワークからマークを外す中盤から前進のチャンスを得る。しかしながらその先がパッとしないこの日のクロアチア。インサイドへの縦パスは待ち構えるように網を張っていた日本の中盤とバックラインによってカウンター発動のきっかけにされるように。

ペトコビッチへのロングボールをシャドーと中盤で拾いにいく形も画策するが、日本の空中戦は板倉不在でも簡単には負けず。PA内で空中戦を挑まれることもあったが、屈しなかったのはさすがといえる部分。クロアチアのサイド攻撃の主軸をになっていた左サイドもソサのサポートなしではなかなか効果的に機能することがなかった。

日本がボールを持った局面でまず目についたのは普通にやっていたことである。カウンターも極端に縦に急ぐわけではなく、サイドに一度ボールを逃しながら攻略できるところを見定めつつボールを前進させることが多かった。直線的にゴールに向かうことが多い前田もこの試合ではサイドに流れる機会が多かった。前線が前からのプレッシングを試みたのもそうだが、極端だったGSの振る舞いに比べてクロアチアに対しては普通の状態で振る舞おう!という部分が見てとれた。

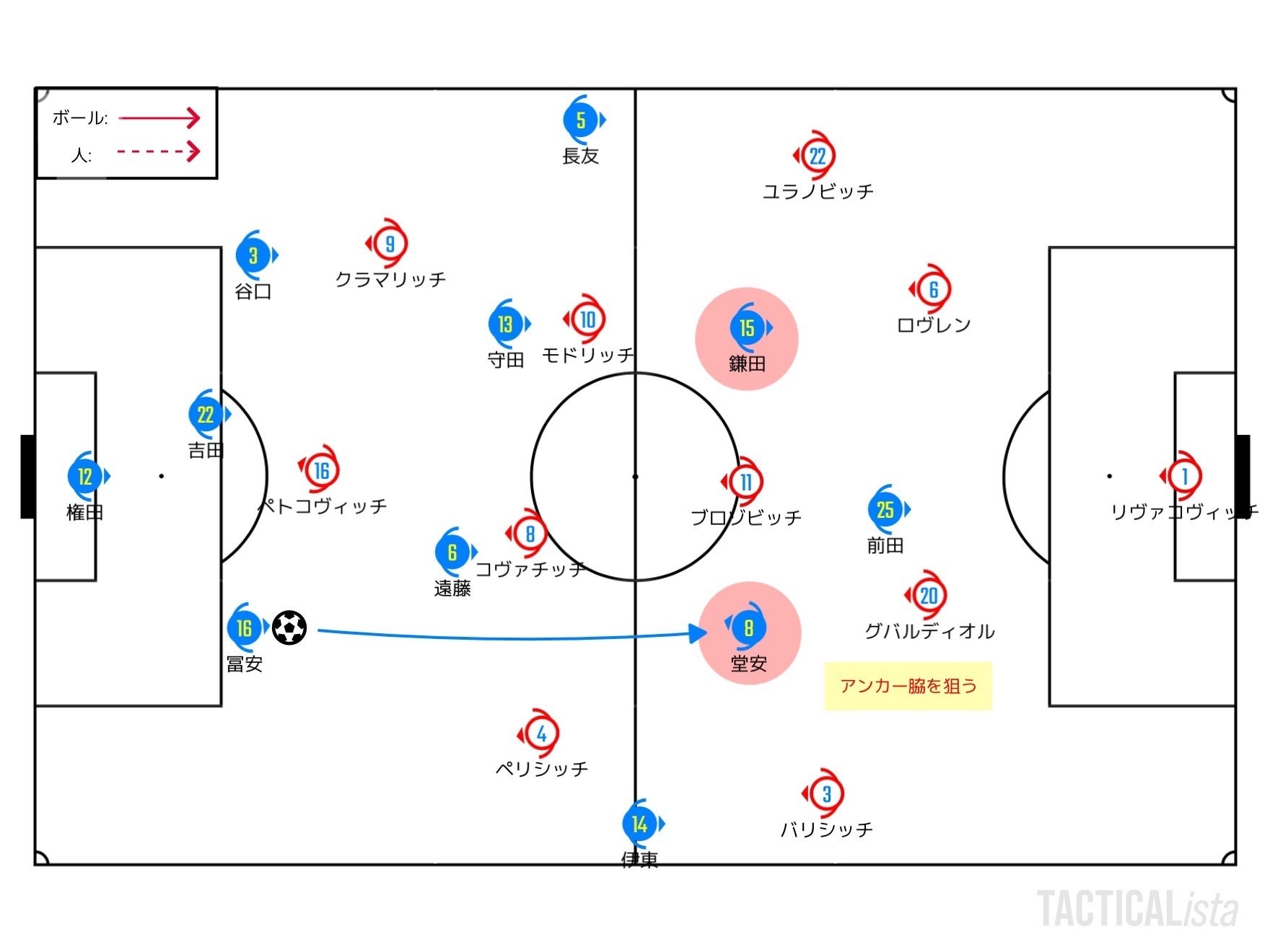

ボール保持で日本が積極的に狙っていたのはブロゾビッチの両脇のスペースである。クロアチアの3センターに対して遠藤、守田、堂安、鎌田の4枚が中盤を形成する日本はこのエリアで数的有利。堂安がいつもよりインサイドにいる理由はワイドを任せられる伊東が右のWBであると言うことだけでなく、クロアチアの狙い目に沿った立ち位置を取るためだろう。

バックラインの狙いはこのスペースにいる堂安と鎌田に縦パスを刺すことである。彼らが反転することから日本は前進のきっかけを迎えるようになる。

ただし、ここから先に難があるのはクロアチアと同じ。鎌田が反転し、前を向いて左サイドに展開すると、そこには長友が。形としてはおいしいが、長友が左サイドでアイソレーションという状況は厳しい。彼は彼なりにいっぱいになっているが、これ以上望むのは酷だろう。左サイドでアイソレーションを作ることができるのはいいことだが、その出口が長友でいいのか?という問題に直面する日本だった。

その分、逆サイドは光があった。右サイドは伊東が大外でバリシッチとデュエル。後方の冨安のパス供給からスピード勝負に持ち込むと、対面で優位を奪う。伊東が抜き切らないクロスを上げると、インサイドでは前田が待ち構える。日本はクロスに枚数をかけることができてはいなかったが、前田がロブレンを出し抜く動きだしをすることができていたので、ゴールを脅かすシーンを作ることができていた。

20分もすると徐々にクロアチアが形を変えてくる。ハーフスペースでボールを受ける機会が多かった堂安に対して、CBからグバルディオルが出てくることで方針が固まった様子。前半の途中から容赦なく潰しに来るようになった。これにより、右サイドからのチャンスメイクは少しずつ難しくなる。左サイドでは鎌田がフリーでボールを持つことができてたはいたが、出口が長友になっているうちにはクロアチアは特に警戒を強める必要はないという判断だろう。

立ち上がりは前田にやや気圧され気味だったロブレンも時間の経過とともに間合いが取れるようになってきた。ボール保持においてもクロアチアはインサイドにボールを刺す回数を減らしつつ、右のハーフスペースをバックラインから裏抜けで狙う形を増やす。これにより、日本はカウンターのきっかけも摘まれるように。クロアチアの対応策により、日本は徐々にチャンスメイクが停滞していく。

とはいえ、クロアチアもチャンスメイクが改善したわけではないので、展開としてはチャンスが少ない停滞した流れになっていく。そうした中で日本は先制。ショートコーナーからの工夫により、堂安のクロスからの折り返しを最後は前田が合わせて日本が先手を奪う。均衡した状況の中で先制点を奪うことができたのは日本にとっては幸運な展開と言えるだろう。

■三笘シフトの対応策が必要なフェーズ

リードを奪うことができた日本だが、悩ましい部分はある。それは左サイドの長友の取り扱いである。左サイドでアイソレーションを作れているという部分で言うと、この形をそっくりそのまま三笘に提供できたのならば流れは変わったのでは?と思う人が多くてもおかしくはない。

ただし、この日の長友は自陣での守備での貢献度が高かった。いくら三笘が空中戦で粘ることができるとは言っても、自陣での守備に関しては長友の方が上だろう。さらにこの日はリードをしていると言う状況。ゲームチェンジャーの出番をもう少し待つと言う判断は理解できるものである。

交代を見送った日本は前半と陸続きの後半を迎えることになる。プレスラインはブロゾビッチからスタート。ブロックの手前ではボールを持つことを許しつつ、インサイドを閉じるというスタンスで撤退守備を受け入れる。

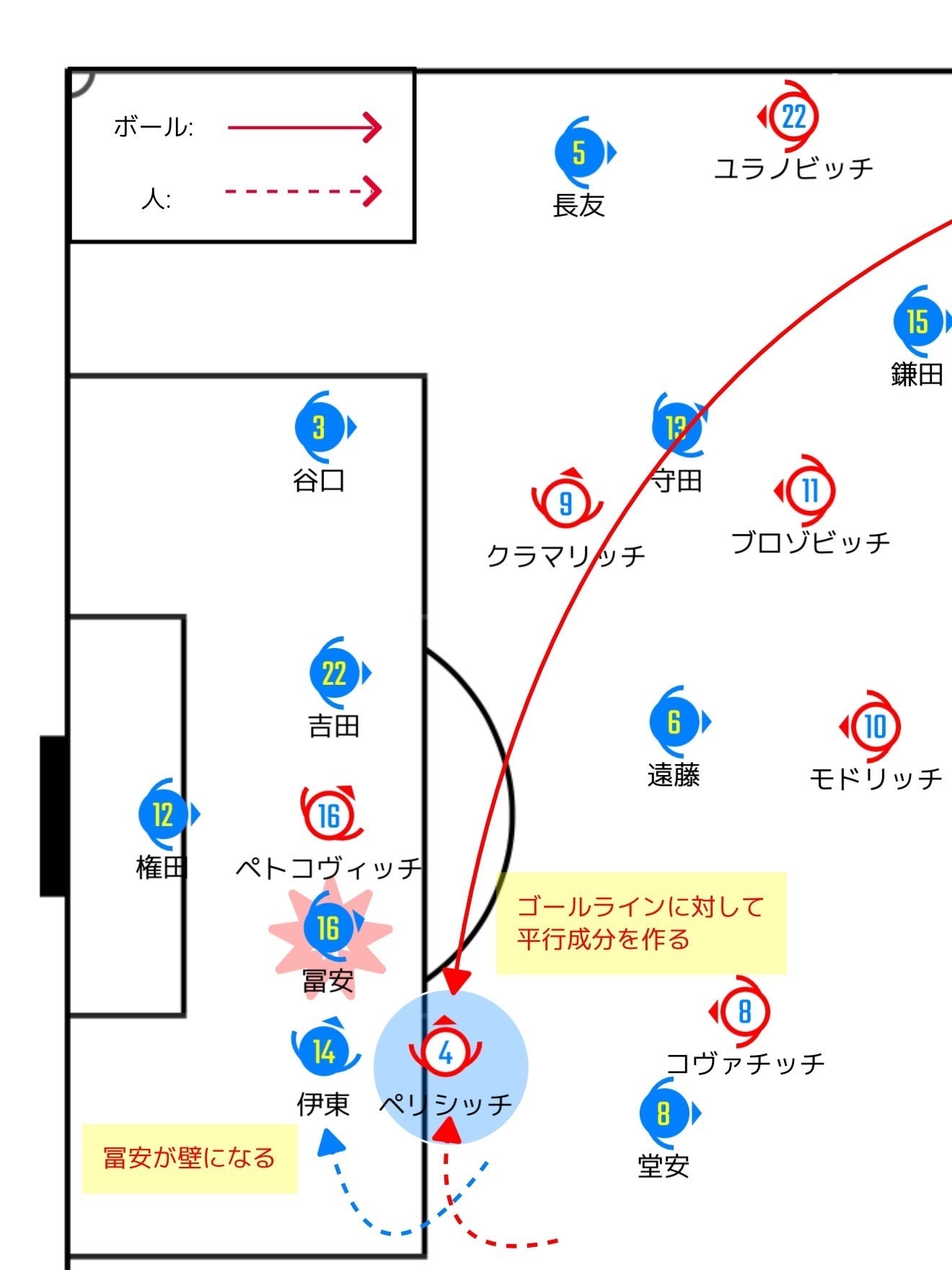

よって、後半も両チームにはチャンスが少ない展開が続いていく。そうした中で同点ゴールを決めたのはクロアチアである。右サイドからのクロスにペリシッチが合わせて同点である。

このヘディングはすごくうまいなと思った。ペリシッチはボールに合わせにいくのに、ゴールラインと平行方向に移動しながら相手のマークを外し、真横にあるゴールに正確に威力十分のシュートを打っている。

移動の距離自体はそんなに大きくはないが、わずかでも平行方向に移動されると、マークする伊東にとってはインサイドの冨安が邪魔で深追いをすることができない。バスケでいうところのスクリーンプレーのような形になっている。冨安にとっても死角から飛び込んでくるプレーになるので対応は難しい。この動きに加えて正確なシュートを打たれるとDFとしては詰みだろう。仮に防ぐことができるとすればクロスを上げる方だったかなというゴールであった。

さて、このゴールでファーサイドにクロスを上げることに集中することにしたクロアチア。クロスをファーで待ち構える枚数を増やしながらシンプルに高さで殴っていくテイストは前半よりも増した印象だ。

同点にされたということで日本は交代で変化をつける勇気を振り絞りやすくなった。三笘と浅野の投入はもはや本大会の戦い方におけるお約束と言ってもいいだろう。左サイドは三笘を軸としたボール保持で、右サイドは浅野(と終盤右サイドに戻った伊東)の裏抜けでというのが彼らに託された役割だろう。

三笘の投入でクロアチアの守備のスタンスは大きく動く。遅れて投入されたパシャリッチは対面の三笘をきっちりマーク。後方にユラノビッチとモドリッチがスライドする形でドリブルで三笘が蹴り出したいスペースをあらかじめ埋める選択をした。このスライドにより、三笘にボールを預けての行ってこいは沈黙。クロアチアは日本を止めるだけでなく、中盤でミスが起きればそのままカウンターで差し込むという気概も見せるようになっていた。

日本はボール保持でこのクロアチアのスライドの裏をかきたかったところ。この変化により、モドリッチがサイドに引っ張られる分、日本は中央での攻略がしやすくなる。3バックの左である谷口が80分手前に放った中央を狙うパスは三笘シフトで全体の陣形が歪んだクロアチアを攻略するためのヒントになる。三笘シフトで動いていたクロアチアを攻略出来そうな一刺しだった。

しかしながら、こうした中央での崩しをチームに求めるのならばCFは浅野よりも上田だろう。三笘にボールをどう渡すか?から三笘シフトを敷いてきた相手に対応できるか?に求められる成分は変化したように思う。三笘に投入によって空いた中央のスペースを活かすためにはCFのカラーが少し違ったように思う。右サイドでドイツ戦の二匹目のドジョウを狙うというプランもわからなくはないので一概にこの交代が悪いとは言い切れないが、少なくとも空いた中央のスペースでのコンビネーションの部分ではこの日の浅野が不満の残る出来であったのは確かだろう。

交代のプランをうまく機能させることができない日本。ボール保持の局面についてつらつら書いていたが、特にクロアチアに対してプレスを強めたわけではなく、クロアチアからボールを取り上げることができるわけではなかったので、ボール保持の機会の場面においてもなかなか盛り返すのは難しかった。

終盤は右の酒井へのロングボールと、なぜか急に冴え渡った権田の素早いリスタートにより日本はチャンスを迎えていた。右サイドへのロングボールからの陣地回復はスペインの2点目の焼き直し。酒井の投入は明らかにこれの再現を狙ったものだろう。それだけにファウルを取られてしまったことは痛恨だった。

リズムを変えることができないまま延長戦に突入した両チーム。クロアチアもモドリッチを下げるなど、サイドを変える術を失ったため、日本は終盤にクロアチアの攻撃を同サイドに閉じ込められるようにはなっていた。そのため、クロスに対応する枚数を削って前線に選手を入れるのもアリだったが、森保監督はそうした決断をせず。追加タイムでも得点を奪えなかった両チームの戦いはPK戦までもつれ、これを制したクロアチアがベスト8に進出した。

あとがき

■クロアチアに対する強みはどこなのか?

スペイン戦やドイツ戦と異なり、日本は勝負のポイントを作ることが難しい状態で終盤まで過ごしてしまったように思う。クロアチアに対してゲームはGSの試合ほど局面が何かに偏ることなく、「普通」の展開で流れが進んでいったので、ゲームをこれ以上動かすための交代として背中を押すものがなかったのかもしれない。日本は後方の枚数を増やす交代はやっていても、削る交代(伊東と三笘のWB起用をカウントしないならば)は今大会ではやっていない。

もう少し、スタメンで差をつけられるならばいうことなしだろう。ただ、日本は他のチームと比べて交代策で変化をつけることでこの大会を勝ち上がってきた節があり、固定メンバーでの運用の色が強いクロアチアに対して、強みを出すならばここだったかなという結果論的な感想を抱いている。ちなみに三笘の投入に対するクロアチアのリアクションは明確だったので、ハーフタイムに仮に三笘を投入したとしても日本は同じ問題に直面する時間が早まっただけだろう。

よって、議論の余地があるのは余らせた最後の1枠である。上田の投入はPK戦と地上戦での決着の両睨みができる判断だったように思う。バックラインのクロス耐性(もしくは途中交代の浅野)を捨てる勇気があれば、そもそもキッカーが少ないメンバーによるPK戦の手前で決着をつけられる可能性も上がったかもしれない。

ただ、この変更を実施した場合、当然クロスでやられる可能性は高まる。こうした決断は4年前にロストフで学んだ教訓による重石を自ら振り払う格好にもなりかねない。今大会の日本の強みと前大会の反省がバッティングした結果、森保監督は動かない決断をしたと言うことだろう。

試合結果

2022.12.6

FIFA World Cup QATAR 2022

Round 16

日本 1-1(PK:1-3) クロアチア

アル・ジャヌーブ・スタジアム

【得点者】

JPN:43′ 前田大然

CRO:55′ ペリシッチ

主審:イスマイル・エルファス

総括

■三笘シフトへの応じ手が欲しい

ドイツ、スペインを連続撃破というパフォーマンスはグループステージでも屈指。ノックアウトラウンドで大暴れするモロッコには劣ってはいるものの、今大会で見せたアンダードックとしての働きは目を見張るものがあった。

4-2-3-1でスタートしたドイツ戦では前半途中から一気にドイツに攻める隙を与えてしまったが、3-4-3のハイプレスにシフトチェンジした後半からは猛反撃。この3バックでのハイプレスはスペイン戦での同点ゴールにつながっており、2つのアップセットを演出した象徴的な「奇襲」といえるだろう。

際立っていたのは途中交代の選手たちの活躍である。ドイツのバックラインを翻弄した浅野、大舞台でその真価を発揮して見せた堂安、そして泣く子も黙る三笘薫の3人は非常に際立った活躍を見せたといえるだろう。列強も含めて交代枠でのゲームチェンジに苦しむ中で、ペースを変えるための日本の手札の豊富さは大会トップレベルと表現しても相違ない。

放り込みへの耐性の強さも特筆すべき点である。高さで違いを見せた吉田と板倉、大外で対人無双を見せた冨安などの海外組の活躍はもちろん、Jリーグを主戦場としている谷口も違和感なく大舞台で跳ね返しができていたのがさすがであった。

課題となるのはやはりボール保持の局面だろう。カウンターとハイプレスに特化しながら試合中盤まで進め、最後は三笘に託すことで保持のクオリティはうやむやにしてきたところがある。だが、ボールを持った時の崩しのパターンが確立されていないことは火を見るよりも明らかである。

クロアチア、コスタリカなど日本が勝てなかったチームはいずれも三笘の投入から明確に守備のシフトを変えており、とっくに彼がジョーカーであることはバレてしまっている感があった。三笘によってスライドした相手の陣形を壊すなど、三笘シフトへの応じ手が必要であった。

ノックアウトラウンド未勝利の壁を越えられなかった部分も非常に明確であり、今度日本が立ち向かうべき示唆に富んだものだった。その一方で、個人レベルで世界に負けない選手が増えたという点では非常に意義深い大会になったといえるだろう。

Pick up player:堂安律

本大会前での代表での不発ぶりはどこへやら。本番一発で結果を引き寄せるのだから、この男の勝負強さは本物なのだろう。シュート、クロスと多岐に渡った彼の左足の貢献なくして日本の大物食いは果たし得なかった。